关于钱锺书的争议,似乎从未止歇。在钱锺书先生106岁诞辰之际,我们或该重新审视他对于后世的意义。

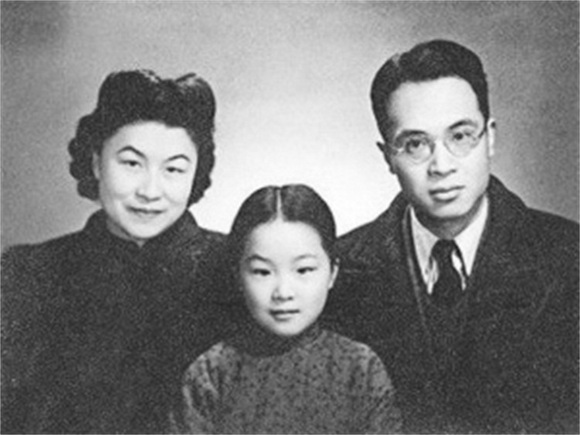

中国现代作家、文学研究家钱锺书(1910年-1998年)。

“人生据说是一部大书。假如人生真是这样,那末,我们一大半作者只能算是书评家,具有书评家的本领,无须看得几页书,议论早已发了一大堆,书评一篇写完缴卷。”在散文集《写在人生边上》的序中,钱锺书写下的这些话,似乎成了他生前、甚至是死后那颇有争议的际遇的注脚。

1910年11月21日,钱锺书出生于江苏无锡的一个教育世家。小时候,父亲钱基博看他经常因口无遮拦而得罪他人,便特意为他改字“默存”。1933年,钱锺书即将从清华大学外文系毕业,面对教授们的挽留时,脱口而出“整个清华没有一个教授够资格当钱某人的导师”,以此看来,“默存”两字在那时似乎还未起作用。

从著名的“以数学15分,中英文全优的成绩被清华大学外文系破格录取”之事,到文化大革命中的诸多插曲,外界对钱锺书的讨论似是从未断绝。1998年钱锺书逝世,今年5月25日杨绛先生去世,除了对夫妻两人的缅怀和敬意之外,媒体和学界始终存在着不一样的声音和评价。长久以来,人们议论的焦点依然围绕着文革中钱锺书夫妇二人“独善其身”的做法,以及钱锺书本人的思想深度及品行问题。界面文化为读者们盘点了种种争论,以期在钱锺书先生106岁诞辰之际重新审视他对于我们的意义与启示。

在关于钱锺书的讨论中,争议最多的一点在于他和杨绛在文革期间选择的“活法”。有人认为,钱锺书和杨绛在文革中为了自保而一味沉默,表面是为了保存自身高洁,实则是对国家的黑暗和人民的苦难视而不见,是“犬儒文人”的表现;反对者则认为,对于钱、杨两人的选择要“知世论人”,毕竟在动荡年代,不害人已是不易,如果还硬要夫妻俩站出来做英雄,未免有些强人所难,甚至可以说是道德专制。

媒体人萧三匝属于前者。杨绛逝世后,他发表了文章《在杨绛忌日,说几句不合时宜的话》。文章除了对钱锺书的学术水平提出质疑外,还认为他在逝世前的八、九十年代,完全没有对文革进行批判,这让萧三匝觉得钱锺书为人太“冷”。甚至,萧三匝还说出了他朋友对钱锺书的评价——冷眼冷肠。

“钱杨夫妇本质上是传统的知识分子,能洁身自好是其长,不能奋勇担当是其短。他们的道德文章还能助推我们这个时代吗?在我看来,这个时代需要的不是悠然的回望者,而是具有穿透力与前瞻性的思想家,以及勇猛的行动者。”萧三匝如此说道。

持类似观点的,还有作家余杰。2007年12月,他著文《钱锺书神话的破灭》,在文章开头直言“钱锺书夫妇的偶像崇拜,早该破一破了。”他表示,自己一向不喜欢钱锺书夫妇的行事为人,两人学识渊博,但却不曾对现实中的苦难和罪恶发言。“他们从来没有对这片土地和生活其上的同胞有过痛彻心肺的大爱。”余杰行文中蕴藏怒意——“但是,在二十世纪的中国,作为一名有良知的知识分子,真能做到无视黑暗的现实政治吗?真能做到假装看不见暴虐的专制权力吗?”

评论人吴薇在香港端传媒发表评论《缅怀杨绛,勿让“鸡汤”冲淡思想与历史》,认为在那政治斗争风起云涌的年代,知识分子不自污、不说违心话,不为自保而站队和表忠心,保持有尊严的私人生活,就已经是在抵抗宏大政治;如果有些能留下来的思想和作品,便更加不易。但她依然认为,那时他们拼命守住的底线,实则是今日互联网时代小中产奉行的“精致利己主义”罢了,而知识分子在苦难面前死守的“无争”,在今天也变成了苟且的借口。

“读书再多,没有批判性思考,又如何?学富五车,沉浸在书斋中‘两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书’,有没有可能和知识分子理想中的公共义务相协调?读书人不对社会的进步和人类的智慧贡献力量,并有勇气担当与推动,是否会变成另一种“平庸之恶?”对于钱锺书夫妇的选择以及这种倾向在当下的观照,吴薇发出了自己的质疑。

在批判声之外,钱理群、萧瀚等人始终站在支持钱锺书夫妇的一方。贺卫方认为,钱锺书在杨绛《干校六记》的小引中已有发声,甚至在文革期间,钱锺书就已经在《管锥编》中写下了对文革和政治专制的众多反思和批判。同时,贺卫方还指出了萧三匝文章里的错误:钱锺书是1950年代应邀参加翻译《毛泽东选集》,做专业审订,而不是在文革时期修订“红宝书”。

“他夫妇不能勇敢担当?《围城》里没有描写苦难?那里不仅仅有社会困难,更有人这种无毛两足动物的苦难与悲剧啊。”贺卫方曾为钱、杨二人深深鸣不平。

中国政法大学法学院副教授萧瀚也曾撰文反对以政治正确的态度批判钱锺书夫妇。在文章《我看钱杨伉俪》中,他主张“知世论人”:在那个动辄得咎的年代,以钱、杨两人在学界的地位,能不害人就不容易了,毕竟——“逼人做英雄,在哪儿都是个恶习”。

对于指责钱、杨两人“犬儒”的声音,萧瀚强调:“说他们犬儒也好,说他们懦弱也罢,都是苛刻的。他们在政治上是圆滑的,但如果没有害人仅仅为了自保有什么错呢?至少不应该作为公共批评的事实起点。”

学者钱理群的观点和萧瀚类似。在接受媒体采访时,钱理群表示自己十分反感那种隔岸观火、居高临下的所谓“知识分子”。他认为钱锺书其实是看得最透的人:能保持自己的独立性,洁身自好,不掺和到酱缸里面去,对现实政治甚至社会相对来说比较疏远,甚至自觉疏远。钱理群也强调,人们需认清那个年代知识分子的处境,并对他们怀有宽容之心——“要有一个对人性弱点、对知识分子弱点的理解。那些居高临下的要求,带有很强的道德专制的意味,不仅做不到而且不合情理。”

一些外国学者也参与了这一跨世纪的犬儒之争,美国俄勒冈大学的温迪·拉尔森(Wendy Larson)、加州大学的西奥多·胡特(Theodore Huters)和克里斯多夫·雷就是其中的三人。他们认为,钱、杨两人代表了理智、诚实的文化理想,在令人不堪忍受的环境下保持了十分宽广的人文主义视野;同时,和很多中国现代知识分子一样,钱、杨两人也在战乱和政治运动中写作和工作,但他们身上带有的两种品质,把他们与其他一些人区别开来:其一是他们纯然的天赋,其二则是他们对文学和家庭共同的奉献和专注,这帮助他们难能可贵地保持了与当代政治的精神隔绝。

除了对于钱、杨两人在文革中选择自保做法的争论,学界还有着这样一种声音,即钱锺书缺乏深刻的思想,做学术也没有高度。持这一观点的,当以学者李泽厚为代表。在他看来,钱锺书没有提出有长久价值的东西,更谈不上解决了什么问题。钱锺书读的那些书不过是“买椟还珠”,并没有“擦出”什么灿烂的明珠来永照千古。

李泽厚称,“大家对钱锺书的喜欢,出发点可能就是博雅,而不是他提出了多少重大的创见。在这一点上,我感到钱锺书不如陈寅恪,陈寅恪不如王国维。王国维更是天才。”而在互联网出现以后的今天,钱锺书的学问(意义)更是减半了。

王朔在《美人赠我蒙汗药》一书中曾提到,老侠说钱锺书是有学问,却可惜既没有思想,也没有方法上的独创。提及钱锺书所著的《管锥编》,老侠犀利地认为那只是“犄角旮旯地掉书袋子,一弄就一大堆旁征博引”。他还冷言嘲讽了小说《围城》——“《围城》也就是部酸甜的小说,人们却把它捧上了天。”曾有媒体报道,这位“老侠”就是作家阿城。

在《文化昆仑·钱锺书其人其文》一书中,历史学家、社科院研究员丁伟志认为,钱锺书的学问里确实包含了许多可以意会而难以言传的东西,这导致人们很难将这些东西描绘出来,并加以评估。但他肯定了钱锺书的学术成就和思想深度,并称只有把他和他的成就放在中国文化史、学术史的全过程中,尤其是放在中西文化、中西学术的交流史的全过程中,才能更充分地认识其独创的、开拓的、前无古人的地位与价值。

在中国文学评论家夏志清的眼里,钱锺书不仅是中西兼通的汉学大师,还是位卓越的小说家。后来,当钱锺书不可能再从事小说创作时,夏志清认为这是“国家莫大的损失”。不过,他补充说,钱锺书善用时间,用30年写出《谈艺录》,也可谓此生无憾了。

文革时,钱锺书和杨绛曾与鲁迅研究会会长林非结过梁子,甚至有过肢体冲突。杨绛不曾否认这一事实,还略带挖苦地称林非一家为“一对革命男女”。这一插曲,也成了那些指点钱锺书品德的人的“证据”。

余杰在《钱锺书神话的破灭》一文中,从钱、杨二人和林非一家的邻里纠纷与文字攻击出发,认为钱氏夫妇极为刻薄。文章称,文革时,两家同处杂院,为着寻常的邻里纠纷而大打出手。多年之后,双方均撰文攻击对方,其中尤以杨绛的文字最为恶毒。余杰强调,自己一直坚信,知识的渊博与人品的崇高之间,并没有必然的联系,“明白了这个道理,也就不会误认为那些学问家也是道德家了,也就不会对他们高山仰止了”。

萧三匝认为,总的来说,钱锺书在性情上是一个近于庄子的人物,喜逍遥而厌俗务。即使高蹈,他终生也未摆脱“名”的束缚,甚至还给人留下“恃才”的鲜明印象。杨绛对此也有过回应,称钱锺书只是博学自信,并不骄傲,或许是因为热心指点人家却没有照顾好别人面子,才招来了不是。钱锺书自己也说过:“人谓我狂,我实狷者。”解释自己并非狂傲,只是独善其身,有所不为罢了。

翻译家、外国文学专家、诗人杨宪益作为钱锺书友人,也十分感念他的真诚直率。在《回忆钱锺书兄》一文中,杨宪益说,钱锺书只是个整天沉醉于书堆里,置一切于不顾的“书呆子”,从来不善应酬,除了谈书本以外也无话可说,这倒让不少人就误认为钱锺书爱摆架子,看不起别人。“其实我知道他是个很真诚直率,很关心别人的知识分子。

………………………………………………

欢迎你来“界面文化”公众号找我们。

(ID:BooksAndFun)