“在民族主义和分裂主义撼动欧洲之时,我们怎么办?也许正是时候阅读斯坦尼西奇的作品。”

萨沙·斯坦尼西奇(图片来源:https://www.ds.uzh.ch/)

界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

且将时钟拨回2015年。

彼时,叙利亚战火正起,中东难民如洪水般涌入欧洲,引发本地社会的巨大震动。那年7月的一天,时任德国总理的默克尔去探访了一所学校,遇到一个难民小女孩。女孩用流利的德语告诉默克尔,她与家人四年前从黎巴嫩的难民营来到德国,如今面临着被驱逐出境的风险。默克尔回答她,政治有时很难两全,不是所有人都能留下来。女孩听到这里,崩溃大哭。默克尔有些惊讶,停住讲话,轻拍女孩的肩膀,口里喃喃地说道,哦,上帝。

默克尔极少在公共场合表露感情,这是她为数不多的动情时刻。这个细节被电视拍了下来,传播到德国的千家万户。观众里就包括了波黑裔德国籍作家萨沙·斯坦尼西奇(Saša Stanišić)。在日后的采访中,他回忆,自己当时反复观看了那个视频片段。“一个小孩的短暂人生处于被送回战争地区的边缘,你可以看出,默克尔对这样的私人故事没有做好准备……她把手放在女孩的肩上,我感觉她的内心深处受到了某种触动。”

同样受到触动的,还有斯坦尼西奇本人。他和家人曾是波黑战争的难民,幼时逃到德国,后来成为当代重要的德语作家。2015年的那个夏天,他看到了欧洲各地筑起的栅栏和驱逐难民的照片。他想起自己年少时逃难的场景,感到2015年和90年代初的许多相似之处,似乎历史正在大规模的重演。而历史是由细节和个体经验构成的,他意识到,必须有人把那些细节和经验写下来。

斯坦尼西奇开始动笔。那些关于移民的经验、个人的故事、公共的思考,被他写进了《我从哪里来》(Herkunft)这本小说中。此书甫一出版,便拿下了欧洲文学界的多个大奖,包括德国图书奖大奖、艾兴多夫文学奖等,同时也登上了《明镜周刊》的畅销书榜首。《南德意志报》刊文评论称,“在民族主义和分裂主义撼动欧洲之时,我们怎么办?也许正是时候阅读斯坦尼西奇的作品。”

《我从哪里来》带有强烈的自传色彩。主人公“我”在德国移民局申请入籍,填写生平时感到,自己的人生无法被框到一张表格之中,于是开始了回忆和书写。当你出生的国度是一个已经不存在的地方时,你该怎么办?这正映射了斯坦尼西奇本人的成长经历。

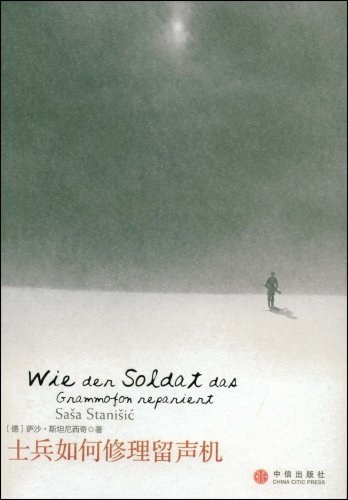

1978年,斯坦尼西奇出生在波黑小城维舍格勒,父亲是一名塞尔维亚族的经济学家,母亲是波斯尼亚族的政治学教授。1992年,为了躲避波黑战争,14岁的他与父母逃亡到德国海德堡,从此定居下来,并以德语写作。作为一个同时“失去”了故乡和母语的人,他在努力适应异乡生活的同时,也尝试用文学去记住变成废墟的故乡。2006年,斯坦尼西奇出版了他的处女作《士兵如何修理留声机》,大获成功,被译成30多种语言。2019年,德国图书奖将年度大奖授予《我从哪里来》时称,斯坦尼西奇是“一个机智的、富有想象力的叙述者”,他“以充分的智慧用自己的故事反驳历史学家的叙述”。

写作之外,斯坦尼西奇也对文学与政治的关系有着当下的反思。2019年,奥地利作家彼得·汉德克(Peter Handke)被授予诺贝尔文学奖,但引发了较大争议。批评者认为,汉德克的作品以巴尔干战争为主要叙述对象,但为战争、为极右翼的塞族民族主义者作了辩护。向来性情温和的斯坦尼西奇亦加入其中。在德国图书奖的获奖感言中,斯坦尼西奇称自己“很幸运地逃脱了彼得-汉德克在他的文本中没有描述的东西”,直至汉德克对战争做出了扭曲的呈现。

斯坦尼西奇走红的年代也正好是移民文学在德国崛起的年代。德国移民文学的主要作家群体,最初是上世纪60年代就开始移民德国的土耳其裔。随着90年代巴尔干战争的爆发,大量巴尔干后裔开始写作,斯坦尼西奇是其中的优秀代表。近年来,德国文坛也已经开始出现活跃的伊拉克、叙利亚裔写作者。但与先天作为移民国家而存在的美国不同,移民问题在德国有着不同面向的呈现。尽管德国目前人口中的三分之一都有移民背景,但在官方叙事和民众认知中,大家似乎仍在辩论,德国是否应该成为一个移民国家。

近日,从《我从哪里来》这本小说出发,界面新闻就移民文学、双语写作、文学与政治、德国移民问题等话题专访了斯坦尼西奇。以下为访谈全文,刊发时有编辑。

界面新闻:作为移民的生活经历一直是你作品的重要主题。我在读《我从哪里来》这本书这部小说时注意到,它的主题沉重,涉及到逃亡、与家人分别;但是,它的语言风格是轻松愉快的,甚至有一点俏皮。这是你刻意为之的吗?你如何看待轻松幽默的语言和沉重的主题之间的关系?

斯坦尼西奇:这是一个关于语气的问题。我试图始终保持主题和故事的严肃性,同时希望找到一种有趣甚至幽默的方式来讲述。即使在最悲伤的时代、最艰难的危机中,幽默中也能体现一定的人性。无论你处在怎样的境况,都有一些有趣的事物存在,但我也相信幽默不应超越你正在阅读的内容。

在讲述战争的情况时,我确实希望读者有痛苦、失去、甚至生命受威胁的感觉,但并非每个时刻都是如此。我想让读者了解我的难民生活的艰难,也想让你们看到那些轻松的时刻。如果这本书是由一个被遣送回去的人来写,语气则会完全不同。能够写那些有趣的东西,并以俏皮的方式去写,是一种特权。

界面新闻:这真是一个很有力量的答案。很多读者都在讨论你对这部小说最后一章的处理。你选择了一个游戏式的方式,读者可以像打游戏一样,自己选择小说的结尾。你为什么会使用这种设计?是从哪里得到的灵感?

斯坦尼西奇:有两点原因。第一是我的童年。我不知道你是否看过那种给孩子们设计的互动式书籍,“选择你自己的路,选择你自己的冒险。”我作为读者第一个真正热情的阅读时刻,正来自于那种类型的奇幻文学,这让我突然成了一个导演,可以选择属于自己的完成故事的方式。

这也与我的生活有很大关系,关乎一个人的生活方式如何被决定。一些人在危机之中为我和我的家庭做了一些事情,让他们成了我生活的导演。书中提到的例子之一是一位巴士司机。当时我们试图穿越边境,他们不让我们过去。我们去而复返,还是不被允许通过,晚上只能待在一个汽车站里。一位公共汽车司机刚刚下班,我妈妈问他:听着,我们糟透了,我们很饿,我们很冷,我们需要穿越边境,你能帮助我们吗?他说可以。就这样,他成了我们生活的导演,就像互动式阅读的读者一样,他决定了妈妈和我将如何进入下一个阶段。

我想说的是,你可以去做一个好人,对彼此好一点,这普通而简单。对这个公交车司机来说,说“不”是很容易的。“我凭什么在乎你呢?”但是他在乎。在我们的生活中,许多人都像他这样。我想给通过文学和美学的方法来展现这一点,人生中的一些巧合将我们导向了完全不同的方向。

第二点是我祖母的缘故。她在书中和我的生活中都是非常重要的人。她在我写作本书期间去世了,我觉得只要她在书中活着,我就可以还原她这个人,就可以处理我的丧亲之痛。这本小说的结尾对我来说是人为地延长了她的生命,我希望我们能一起进行最后一次冒险,文学可以实现这一点。她已经去世了,但文学让她永生。

界面新闻:你在波斯尼亚出生,14岁的时候到了德国,当时你的年龄还小,能够以母语水平掌握德语。现在你主要用德语写作。用德语写作对你来说意味着什么,这是一个有意为之的选择吗?对你来说,有两种母语又意味着什么呢?

斯坦尼西奇:我14岁来到德国,在那个年纪还可以快速学好德语,这是一个很大的优势。当时,我会用塞尔维亚-克罗地亚语写作,再翻译成德语。两年之后就开始用德语写作了,这是一个有意识的决定。

德语让我对讲故事的方式更有信心。用德语时我不那么情绪化,让我可以依靠情感上的距离感来处理主题。我在讲德语的时候更有信心,能更容易地说出我想说的东西,可以更好地找到词汇。我早已决定了德语是我的写作语言,从没改变。

我的生活也有德语之外的部分。例如当和儿子聊天时,我尽量使用塞尔维亚-克罗地亚语,我的个人生活仍然以这种语言为基础。一个作者首先应该能够讲述一个好故事,语言的选择居于其次。

界面新闻:你使用德语写作,但你作品的主要材料仍然和南斯拉夫或者说巴尔干地区有深刻的联系。对你来说,巴尔干意味着什么?

斯坦尼西奇:当我写我的第一部小说《士兵如何修理留声机》时,我有一种感觉,巴尔干仍然活在我身上。尽管我已经离开家乡维舍格勒很久了,但我对祖母以及那里的食物、音乐,甚至景观、山河仍然有非常强烈的感情,每次去都觉得,“啊,这是我的家乡。”

《士兵如何修理留声机》比《我从哪里来》虚构成分多得多,写了很多我对巴尔干的爱和关于战争的事情,也说了我相信巴尔干作为一种情感景观对我来说有多大的价值。一直以来,祖母是让我将注意力集中在巴尔干的那个人,即使她生病之后,这种联系仍然通过语言和我的父母而存在。但在写完这本书之后,它渐渐减弱了。我只是觉得,我对巴尔干的新闻不感兴趣了,这是第一个迹象。我为什么要对发生在那里的事情感兴趣?我并不是真的感兴趣,我只是让自己感兴趣,只是人为地试图了解最近波斯尼亚发生了什么。我以前确实好奇,但这种感觉后来消失了。最近几年,我必须承认,除了祖母之外的其他东西都淡化了,我跟童年的记忆说了再见。那些记忆仍然存在,算不上负担也算不上轻松。

我猜是只因为我变老了,如今生活中的经历就像海浪一样冲刷走了上一波浪潮的痕迹。我仍然对一些巴尔干文化方面的东西有好感,喜欢巴尔干音乐。但当我谈到它时,就像谈论一个人非常喜欢的旅游目的地,想去那里呆上两个星期。在过去的十几年里,这个国家本身发生了巨大的变化,再回到家乡时,我谁也不认识,我这一代人都离开了,那里就仅仅是一个不同的城市。

波黑战争是欧洲一场非常重要的战争。但当我试图写巴尔干的时候,我使用这个地区和我自己的传记为题材,因为我相信,作为难民和移民经历战火的故事,会对我们如何在全球化之下生活,以及如何帮助难民,具有普世的意义。因此,我写巴尔干半岛的时候总是带着这样的想法:实际上,我是在写此时此刻不同层次的事情,比如欧盟边界的难民、乌克兰的战争或其他。我用自己的经历和巴尔干半岛来讲述更广泛的关于战争的故事,讲述不稳定的危机状态中的生活。

界面新闻:2019年诺贝尔文学奖得主彼得·汉德克对于波黑战争的立场此前引起了很大争议,你也对他的言论提出过公开批评。你认为,一个作家的政治观点和文学成就可以分开看待吗?他的立场对于那些遭受战争之苦的人和仍然生活在巴尔干的人来说,意味着什么?

斯坦尼西奇:汉德克有一系列和巴尔干半岛没有任何关系的作品,我读了其中的一些,还不错。此外他有九本不同类型的书与巴尔干地区的不同主题相关,大多与塞尔维亚、波斯尼亚或那里的人有关。我在2000年左右读到这些书,第一反应是惊讶。当我们谈论政治文学时,我们常常倾向于把文学放在政治之上,然后说,哦,这是一个关于政治的文学文本。如果反过来呢?一个政治文本,但使用了文学方法——汉德克基本上就是这么做的。

他假装自己生产的是文学,但那些文本读起来就是意识形态上基于塞尔维亚民族主义的政治小册子。他会创造图像、对话和人物,如果你对这个地区不了解,在第一次阅读时,似乎一切正常,他们只是文本中的人物,但当你读到这些角色说的话,当你把它放在种族灭绝、战争暴行、战争罪的时间背景下,突然间你意识到这些人是战争罪犯,而叙述者是支持这一事业的,因为他通过文学性的方式微妙地赋予了这些人物权利。如果你不了解实际情况,你就会觉得,啊,好吧,历史事件就是这样。但如果你知道历史事实和在我的镇上发生的真实情况,那么突然之间,那些人就不是书中的人物了,他们是真实的人,犯下了真正的罪行,为此受审。

所以我想说的是,朋友们,这个人刚刚获得了这个星球上最重要的文学奖之一,看在上帝的份上,请带着历史背景阅读这本书吧!他将文学作为一种手段,试图推动某种意识形态,宣传说没有人对穆斯林进行种族灭绝。读他的作品吧,但也去读读受害者说了什么,法庭上的人们说了什么。

我的意图是想警告读者,文学当然很美好,但文学作品也可以用来操纵人,让人们认为其中包含一些基于历史的事实,实际上并非如此。汉德克的这些文本没有广为流传,都是小书,在德国只在一些报纸上刊印过。在德语国家,他主要是因其他作品而出名。当他获得诺贝尔奖的时候,他关于种族屠杀受害者的言论在巴尔干地区国家——特别是受害者群体中——激起了巨大的波澜;也有塞尔维亚民族主义者会说,我们讲述故事的方式是正确的,学院给他颁奖了,他们认为他是对的。这已经不是文学的问题了,而是变成了关于谁对谁错的事情。当然,受害者就觉得,上帝啊,这是那个否认种族灭绝的人,我失去了我的儿子、父亲和丈夫,他们却把奖颁给这么一个人。也许这对欧盟来说甚至不是什么大问题,但对巴尔干地区来说,塞尔维亚民族主义者现在正在为他竖起雕像,而其他人则在争辩说,伙计们,这家伙正在让历史倒退,他不知道他在说什么。

作为一名来自巴尔干地区的作家,我喜欢研究,我喜欢改变视角,我可以创造一个战犯作为一个角色,这都没有问题。但是,如果我写的是这样一个严重的、人的身心和全社会的危机,那么我想尽我所能,把事实研究清楚。我不敢仅仅为了更有煽动性而改写事实或历史,这不是我作为一个讲故事的人的责任。如果我这样做,那么我将……几年前在德国有一本书,写的是一个平行宇宙,那里希特勒仍然活着,还在柏林拥有一个营销公司,这是个奇怪的创意,但是,这一切都只是一个好玩的游戏。可汉德克的作品不是这样,他在历史的框架中创造他自己的历史,然后声称那些东西是真的。这真的令我非常不快,我想让人们知道,他也可以是一个什么样的作家。这就是我为什么公开说出自己的想法。

界面新闻:就像你刚刚提到的,文学可以被操纵,可以被政治化,可以被武器化;即使作者本人可能只希望自己是为了社会利益而写作。作为一个作家,尤其是作为一个来自复杂政治局势的作家,你怎么看文学在今天的政治中的作用?

斯坦尼西奇:我也会问自己这个问题。首先,我作为一个作家在社会中的角色是什么?我生产文学作品,创造旨在成为文化话语的一部分的小世界。当我写作的时候,我知道这些文字会被阅读、被解读,被用于社会正在进行的任何文化辩论。所以作为一个作家,我知道我对我的作品有责任,在某种程度上对社会有责任。但作为一个艺术家,我在创造这些角色的时候是完全自由的,一个作家甚至可以完全自由地去写——就像我们刚才说的——操纵性的、政治性的、历史事实错误的作品。作家可以完全自由地做这些,但是我们都必须处理人们阅读我们的后果。

回答你的问题,文学对我来说就是沟通。一方面是读者和作者之间的沟通,另一面是作品说了什么。纸上或者屏幕上的那些句子是什么?他们说了什么?你如何与你所读的东西互动?当我写作文学作品时,我想与每个人交流,不仅是和学者,也与有时间看书的祖母交流,我想让它变得平易近人,所以我会限制我的语言,使它更清楚地被理解,因为我想让我的信息传达出去。

我不认为作家对社会有道德主义的责任,我们可以深具批判性,这是我们在工作中必须使用的表达自由。但我们必须尊重笔下的角色,别把他们写成自己道德思想的傀儡。我不想只创造像我一样思考的角色,那将是一个简单的任务,我相信作家的任务之一是呈现别人怎么看待社会和政治,从而去创造多样化的人物和主题。文学的基本作用就是让读者直面一个自己世界之外的新世界。

界面新闻:移民文学可能还称不上是一个流派,但近年来类似的题材在全世界备受关注。随着全球化的发展,人口流动的范围和规模越来越大,越来越多的移民得以去书写另一种文化,或在另一种文化传统中阅读。我想知道你对这种写作的兴起有什么看法,你认为自己是一个移民作家吗?

斯坦尼西奇:实际上你自己也给出了一部分答案,人们现在经常远距离旅行。我们中的一些人为了工作而迁移,另一些人选择迁移是因为他们不得不这样做。我认为文学也体现了这种迁移本身。当我们把迁移作为一个文学主题时,读者会因为自身有类似生活经历而去欣赏它。或者恰恰相反,读者先是知道有这么多难民,然后想去读一个经历过这种生活的人的故事。迁移是人类一直要做的一件事情。离开一个地方,搬到另一个地方,有一些变化发生,这些故事需要被讲述。我认为我们是最近才理解了有讲述移民故事的必要,这也是为什么移民文学在增长。不幸的是,这种增长是因为许多人被迫迁移。

如果你去读欧洲历史或农村历史,关于社区、社会和国家如何形成,大多数都涉及某种类型的移民运动。我相信人类在这方面有一种固有的兴趣。来自不同地方的人们,尽管仍有冲突和差异,但形成了一个社会。在这个过程中,有一些令人难以置信的创造性。移民文学在德国也确实有一波浪潮,我乐见人们对阅读移民题材感兴趣。

我唯一不喜欢的是“移民作家”这个标签本身。这样的标签没有必要,而且还有点儿误导。你有移民经历并不意味着你写的故事一定得是移民的故事。

界面新闻:美国是一个典型的移民国家,强调多种族共处与多元文化。但德国与美国相比,有非常不同的历史背景,尽管现在有越来越多的移民搬到德国,但是德国人仍在辩论德国是否应该成为一个移民社会。你对此如何看待?

斯坦尼西奇:我坚信,德国很长时间以来一直是一个移民社会,只是人们选择不承认这个现实。人们选择在政治上采取非常限制性的方式,使新移民更难留在这个国家。他们尝试筛选移民,比如说把瑞典人、英国人或者来自印度和中国的科技人才划分为好移民,巴尔干人和阿富汗人则不是好移民。他们试图把好的和坏的划分开来,留下一些移民,驱赶其他移民。按照人们在生活中的成就而去衡量他们,这对一个社会来说实在是太可怕了。

默克尔卸任前在难民问题、移民接受度等方面做了很多工作,尽管仍然有非常强烈的反对移民的右翼意见,但现在德国社会有很多不证自明的时刻,表明移民完全是德国生活中非常正常的一部分,甚至在小地方也是一样。移民令人耳目一新,为国家做出贡献,尽力成为社会的非常正常的一部分。我坚信德国是一个移民国家,只是德国人还不愿意承认。