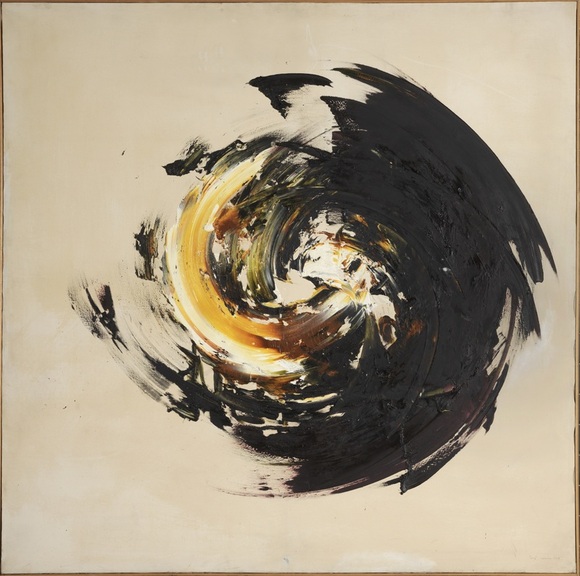

西岸美术馆与蓬皮杜中心五年展陈合作项目年度特展“本源之画——超现实主义与东方”目前正在上海展出。

西岸美术馆与蓬皮杜中心五年展陈特展“本源之画——超现实主义与东方”,展览现场,西岸美术馆,摄影:Alessandro Wang

界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

在第四届上海“五五购物节”期间,一批艺术展览活动也会相继推出,成为优质的文旅资源。界面文化将选取其中有代表性的部分展览进行推荐,组成“乐游上海艺术季”专题稿件,今天介绍的“本源之画——超现实主义与东方”展是该系列的第二篇。

西岸美术馆与蓬皮杜中心五年展陈合作项目年度特展“本源之画——超现实主义与东方”于五一前夕开幕。展览溯源了此前未曾被充分讨论过的超现实主义与东方文化的关系,藉由胡安·米罗(Joan Miró)、安德烈·马松(André Masson)、赵无极等诸多超现实主义和抽象主义大师的作品,着重展现这一艺术流派的抽象特性。

展览展出近百件作品(其中包括蓬皮杜中心的“镇馆之宝”胡安·米罗的《星座》系列等),分为十个章节探讨了日本绘画和东方哲学对西班牙画家胡安·米罗多年创作的影响、法国画家安德烈·马松受中国绘画与神秘主义影响从而将绘画与书法融合的实践、匈牙利画家西蒙·韩泰和朱迪特·赖格尔在超现实主义与抽象绘画之间的探索、法国画家让·德戈特克斯对禅学思想的吸收,以及比利时超现实主义代表人物克里斯蒂安·多特雷蒙的“语素文字”等。

本次展览的策展人之一、法国国家现代艺术博物馆副馆长迪迪埃·奥廷格(Didier Ottinger)在接受界面文化(ID: Booksandfun)时表示,超现实主义一定程度上接续了德国浪漫主义对理性主义的质疑,而虽然超现实主义在1966年布勒东去世后逐渐沉寂,但近年来呈现出复兴态势。它或许再次暗合了当代人在面对这个快速变化的世界时心中涌动的焦虑与自省。

对超现实主义不太了解的观众或许会产生一个疑问:为什么这场关于超现实主义的展览中没有达利?在采访中,奥廷格解释称,达利如今占据了我们对超现实主义的印象,很大程度上是他善于“自我营销”的结果。从超现实主义运动的发展历程来看,他只在一段时间内占据过中心位置,超现实主义运动的核心人物布勒东在短暂吹捧过达利之后甚至认为,他的创作方式太过传统。

超现实主义是现代艺术史上持续时间最长的先锋艺术运动,是欧洲文艺界对第一次世界大战的直接回应。一战是20世纪西方思想史上的重要分水岭。英国思想史学者彼得·沃森(Peter Watson)在《虚无时代》中指出,一战后,例如伟大工程、伟大主题、伟大理念中的那个“伟大”(greatness)概念遭到深深质疑,这可能是诗歌成为战争时期主要艺术形式的原因——诗人往往关注生活中的微小事物,无论是好是坏。超现实主义的直接先驱人物是乔治·德·基里科(Giorgio de Chirico),他创作于1913年的自画像标题为《我崇拜的事物能够拯救难解之谜吗?》。他在接下来几年的创作中持续关注这一主题,利用奇怪的线条和没有来源、莫名出现的长阴影,关注普通人生活中令人不安的变化。

真正标志着超现实主义运动开端的,是安德烈·布勒东(André Breton)发表于1924年的《超现实主义宣言》。值得一提的是,布勒东是一位诗人,超现实主义运动因此是一个由诗人主导的艺术运动。布勒东在《宣言》中表示,超现实主义者的目标是通过“自动书写”的方式,挣脱理性的束缚,以便展现出无意识的非理性力量。沃森认为,超现实主义试图主动将因科学而世俗化的世界“复魅”,“这样来看,超现实主义从根本上讲是一种治疗。”

对于本次展览中涉及的超现实主义艺术家们而言,一战带来了西方价值观的崩塌,他们于是把关注的视线转向亚洲,并在东方文化中发现了一个绘画与诗歌密不可分的世界。20世纪上半叶,超现实主义团体全球各地开花,1931年6月《申报》报道了超现实主义,这一概念首次被引入中国。次年,潘熏琹、倪贻德等人在上海成立决澜社,为超现实主义运动在中国的推广做出了重要贡献。

继“抽象艺术先驱:康定斯基”之后,“本源之画——超现实主义与东方”再度联手上海博物馆,后者为本次展览提供了数件书画珍品,包括梁楷(传)《布袋和尚图》卷、董其昌《燕吴八景图》册、八大山人《果熟来禽图》页、虚谷《芦塘雨意图》页、恽寿平《山水花卉图》册等传世之作,与蓬皮杜中心的超现实主义作品形成某种跨语境、跨时空的对话。

观众进入展厅,首先映入眼帘的就是并置在一起的亨利·米肖的《水墨画》与傅山的《草书七绝诗四条屏(选一)》,这两件乍看之下有些神似的作品形成了一组很有趣的对照。奥廷格告诉界面文化,上博同仁对本次展览的大力支持令他感动,出借展品的数量与质量都超过了预期。据了解,展览期间上博的展品将轮换展出。

界面文化:为什么超现实主义在欧洲有如此长久的生命力?它对参与这一运动的艺术家而言有怎样的吸引力?

迪迪埃·奥廷格:超现实主义可谓现代艺术史上最长久的先锋艺术运动,从1924年到1966年安德烈·布勒东去世,延续了四十多年。在当时,超现实主义传播到了全球各地,在东欧、南美、日本和中国都涌现了超现实主义团体。我认为超现实主义的吸引力在如今甚至更甚。以威尼斯双年展为例,作为记录当代艺术发展的艺术盛会,威尼斯双年展在最近六年时间里两度以超现实主义为线索组织展览。

我认为这背后有深刻的含义。超现实主义是第一个挑战如下文明发展模式观念的运动:文明建立在物质主义、技术和对机器的信心之上,文明意味着主宰、控制和探索世界。在很多年里,在所谓的进步时代,人们相信一切皆有可能,但如今我们知道问题更复杂,这种意识形态在某种程度上来说会摧毁这个星球。超现实主义或许是第一个对此有所察觉的运动,提出我们必须对这种认知世界的方式——男人和女人、理性与主宰——进行反思。前所未有地,超现实主义者寻找定位人类在宇宙中位置的另一种方式。

这是他们对德国浪漫主义很感兴趣的原因。在形而上学的层面上,德国浪漫主义大概为超现实主义打下了基础。德国浪漫主义是对启蒙运动的回应。18世纪启蒙运动传遍了欧洲,但德国有一批浪漫主义者警示了启蒙运动的危险,认为我们有可能会因此切断与自然、与内在世界的关系。超现实主义与这一思想有共通之处。超现实主义最初是以反理性主义的姿态出现的。理性主义是伏尔泰、孟德斯鸠、狄德罗等18世纪法国哲学家思考人与世界关系的方式。但浪漫主义者和超现实主义者都认为,理性虽然重要,我们也需要重视人的精神世界,关切自然。

这也是为什么如今人们又开始重视超现实主义——我们又到了需要重新思考人与自然、世界和宇宙关系的时候。也许超现实主义是一种潜意识的反应,但的确越来越多的人认为它很有趣。

界面文化:超现实主义也是对第一次世界大战的直接回应?

迪迪埃·奥廷格:确实如此。超现实主义是由一些经历过第一次世界大战的年轻诗人和画家创立的。一战可谓是真正意义上的文明断裂,在那之前的先锋艺术中有未来主义和立体主义(某种意义上来说),这两个流派都迷恋机器。未来主义者认为,全速前进是更美妙的。然而经历过一战的这一代人开始认为机器和技术会摧毁人类,而非造福人类,他们因此改变立场,提出我们需要构想一些不同的东西。

界面文化:你刚才说近年来有一股超现实主义回潮。是从什么时候开始的?

迪迪埃·奥廷格:我们可以在威尼斯双年展看到这一点。去年的威尼斯双年展主题是“梦想之乳”(The Milk of Dreams)。策展人表示,他们希望展示当代艺术的愿景,而超现实主义似乎是理解当下艺术图景的关键。那一届双年展上我们看到了非常多超现实主义艺术家,特别是超现实主义女性艺术家。

界面文化:超现实主义和抽象表现主义有什么区别?

迪迪埃·奥廷格:“超现实主义”这个词最早由法国诗人纪尧姆·阿波利奈尔(Guillaume Apollinaire)在1917年提出,他与立体主义艺术家圈子关系密切。但作为一种艺术运动,超现实主义真正的开端是在1924年,当年安德烈·布勒东发表了《超现实主义宣言》。抽象表现主义是发端于二战后美国的运动,其代表人物包括杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)、巴尼特·纽曼(Barnett Newman)等。某种程度上来说,抽象表现主义接续了超现实主义。

界面文化:当我们提到超现实主义的时候,很多人的第一反应是萨尔瓦多·达利(Salvador Dali),和此次展览展出的作品相比,他的作品更容易理解,也和传统西方艺术更接近。超现实主义似乎有两波,或者说两个流派,但为什么是达利的风格而不是更抽象自省的风格占据了我们对超现实主义的印象呢?

迪迪埃·奥廷格:这的确是一个令人吃惊的现象。最初当我们提出想举办一个关于超现实主义的展览时,很多人的反应都是,太好了,我们可以看到达利的作品了。我说,错了,我们想谈的不是这位(笑)!

1924-1929年是超现实主义的初期阶段,达利还没有参与其中。当时探索何为超现实主义画作的主要是艺术家安德烈·马松和胡安·米罗。马松为1924年创办的超现实主义杂志《超现实主义革命》(La Révolution surréaliste)提供了许多作品。这份出版时间不长的杂志试图定义何为超现实主义绘画,当时被认为是超现实主义同仁的艺术家有毕加索和乔治·德·基里科,但全身心投入超现实主义创作的只有马松。基里科和毕加索创作的还是具象艺术,马松创作的那些抽象绘画作品让布勒东难以理解。我们需要注意一点,布勒东是一位诗人,而不是画家。

1929年,超现实主义的发展遇到了一个重大挑战。1927年,布勒东等超现实主义者决定加入法国共产党。法国共产党认为,一位优秀的党员应该关心现实,而他们声称自己是“超现实主义者”,这是否意味着他们对现实不感兴趣?1929年,萨尔瓦多·达利来到了巴黎,并带来了一个解决方案——你可以既是超现实主义者,又面对现实。他的绘画非常照相写实主义,看上去非常真实,但与此同时他的绘画也是超现实的,因为它们的主题都与幻想、梦境之类的东西有关。因此达利名噪一时,成为了超现实主义运动中的关键人物。1929-1934年,甚至布勒东都称赞达利代表了超现实主义的精神。

达利因此出名,前往美国后他非常善于营销自己,频频接受报纸采访,与迪士尼合作。此时,布勒东又对他产生了怀疑,认为达利不是一个纯粹的超现实主义者,他关心的只是金钱和名声。1934年,达利被超现实主义团体除名,布勒东和其他诗人也学习了足够多的关于超现实主义绘画的知识,他们转过头去回到了“自动书写”的超现实主义原初概念。在他们1930年代末流亡美国前,已经出现了新一批致力于“自动书写”的艺术家。二战后布勒东回到法国,他看到的是一幅全新景象——所有人都将注意力转向抽象,特别是抒情抽象(Lyrical Abstraction)。他对此表示,这让我想到了1920年代的情形。

因此,达利只是超现实主义的一个部分,但他太过出名,以至于许多人将他等同于超现实主义,其实不然。布勒东在足够了解艺术后意识到,达利其实非常学院派,他绘画的方式是19世纪的,甚至都不够现代艺术。

有一个有趣的小故事:当布勒东因为二战离开欧洲前往美国纽约时,他声称自己是超现实主义的创始人,但美国人不相信他,在他们看来,达利才是。

界面文化:从如今的艺术史学者的角度来说,超现实主义的“正统”是什么呢?

迪迪埃·奥廷格:超现实主义的成功之处在于它没有特定的风格。超现实主义可以是抽象的,也可以是具象的,它是一种精神,而不是一种风格。什么是超现实主义取决于艺术家自己的定义。

界面文化:我对展览介绍中的一句话感到有些惊讶——“像超现实主义这样创造了真诚的东西方美学对话的西方图像运动是非常罕见的。”在超现实主义之前,其实有不少东西方文化交流影响西方视觉艺术的先例,比如日本画之于印象主义,中国审美之于中国风。请再解释一下这个观点?

迪迪埃·奥廷格:艺术史学者乔治·杜图伊(Georges Duthuit)发表于1936年的一篇专论《中国的神秘性与现代绘画》(Mystique chinoise et peinture moderne)对很多超现实主义艺术家影响很大。杜图伊认为,虽然梵高、塞尚等印象派画家受到了日本艺术的影响,但马松、米罗等超现实主义画家与他们有所不同。他们对绘画的技巧不感兴趣,他们感兴趣的是艺术的精神,他们因此进入了一个更深的层次去理解亚洲艺术的真义,而非停留在表面。他们希望回答人与世界的关系是什么、人要如何理解自己,他们更加注重精神,而非形式。

界面文化:我们要如何理解超现实主义运动中的“东西方对话”?马松的“自动绘画”据称借鉴了中国书画,而且他对宋代绘画特别感兴趣。但马松的作品以及许多其他在此次展览中展出的作品看上去和中国绘画毫不相似。

迪迪埃·奥廷格:也许他们从未想过复制中国绘画。他们想要抓住的是一种精神,重新定义人与宇宙的关系。中国艺术家能够在忘我的状态下获得平和宁静,他们能抓住天空、云彩、流水的“气”,这是超现实主义艺术家们想做到的。

20世纪几乎所有先锋艺术运动都是由画家发起的,比如毕加索发起了立体主义,菲利波·托马索·马里内蒂(Filippo Tommaso Marinetti)发起了未来主义,唯有超现实主义的创始人是诗人。超现实主义绘画与诗歌关系密切。超现实主义艺术家经常思考的一个问题是,如何想象绘画和诗歌之间的世界?

米罗早在1925年就直接在画布上写字,他认为自己也是一位诗人。马松认为,西方绘画传统长久以来将绘画视作对人眼看见之物的再现,但他认为绘画应该是寻找如何在诗歌和绘画之间表达自我的方式。在这一方面,中国绘画提供了一个完美的范例。这是他们为什么对宋代绘画感兴趣的原因,古代人文画家倡导“书画同源”。

2023年4月29日-2023年9月24日,“本源之画——超现实主义与东方”在上海西岸美术馆展出。

参考资料:

【英】彼得·沃森.《虚无时代:上帝死后我们如何生活》.上海译文出版社.2021.