无论善良或恶毒,文学或流行文化中的姨妈都超越了自我牺牲的母亲形象,反叛了家作为“安全港湾”的意涵,也对以生殖和血统为核心的亲属关系提出了挑战。

图片来源:视觉中国

界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

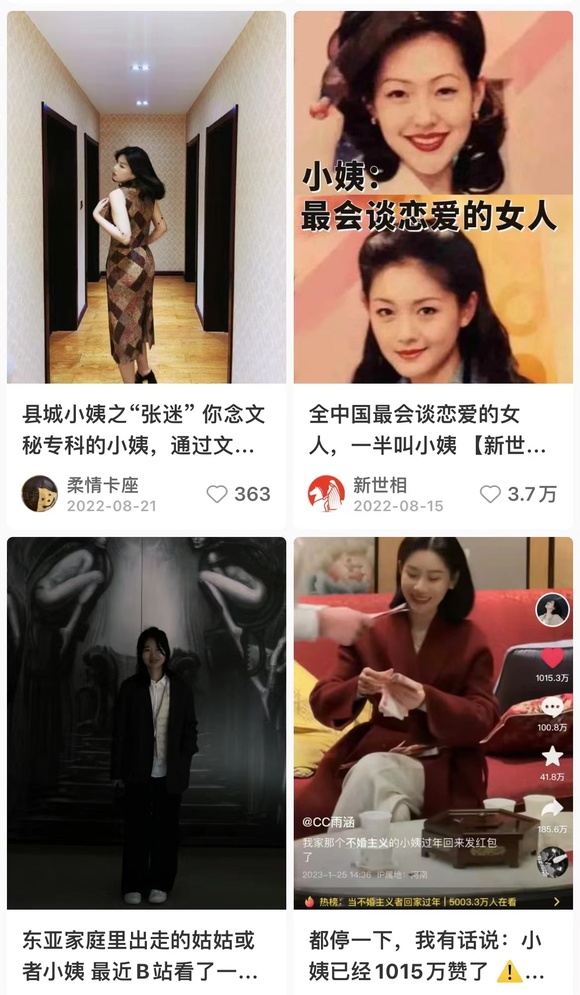

今年年初,一则“不婚主义小姨回家过年”的视频引发关注,美丽的小姨身穿红色大衣,拿出大把压岁钱,举手投足都分外优雅。近两年来,小红书也经常可见与小姨的合照或是“复古小姨穿搭”,还有不少女孩表示自己就是传说中的小姨,过着随心所欲、离经叛道的自由生活。不仅在国内,决定推迟生育、甚至不生育的酷阿姨在国外也很受欢迎,TikTok的#coolaunt标签浏览量有1.4亿。在一段视频中,一名女性推着婴儿车说:“孩子费钱又粘人,我宁愿做个有趣的姨妈,然后就可以把他还给孩子妈,回家美美地睡足八小时啦。”

姨妈形象在文化作品中经常出现,但大多是次要角色,突然之间,小姨们似乎一跃成为了女孩的新偶像。也有一种声音提醒我们,这些小姨选择不婚,是因本身有经济实力,不再需要婚姻作为保障,而体面优雅高薪的工作需要投入大量教育资源,这超出了大部分姨妈的能力范围。

我们要如何评价对“小姨”的向往和争议?除了时下流行的精致小姨,姨妈这一形象又可以拥有怎样的可能性?

18世纪英国文学研究者露丝·佩里在《新型关系》(Novel Relations:The Transformation of Kinship in English Literature and Culture, 1748–1818)一书中指出,18世纪后期,尽管温柔慈爱的母性这一现代观念在英国社会越来越重要,小说中的母亲却只出现在回忆中,而不是活生生的人。取而代之的是有权势、有智慧但不按常理出牌的姨妈,她们成为了孤儿的监护人。

佩里认为,这源自一个强化个人主义的时代的新需求,主人公(往往是女孩)必须和母亲分离,甚至摧毁母亲,才能获得精神上的独立。作为家庭里的局外人,姨妈很适合帮助主人公完成这个任务。

到了19世纪,姨妈开始在文学中频繁出现:老处女的、充满母性的、古怪的、恶毒的和无能的阿姨,她们有时受到喜爱,有时却臭名昭著。《傲慢与偏见》中就同时出现了两位姨妈——伊丽莎白的舅母嘉丁纳,以及达西的姨母包尔夫人,嘉丁纳冷静文雅,包尔专横跋扈、滑稽可笑,是个不得势的阿姨。作家科尔姆·托宾在文学评论集《出走的人》中指出,这两位性格迥异的姨妈都没有实际的权威,人生的决定权仍然在主人公手中。比如,正是在与舅母旅行的途中,伊丽莎白发现了达西搭救妹妹的事,恢复了跟他的关系;而包尔的出现让达西更自我、疏离于任何体制,这样他才能更配得上伊丽莎白。

姨妈的存在除了赋予主人公力量,也是为了打破小说稳定牢固的结构,她们短暂地到来又张扬地离去,给故事增添了动力和趣味,姨妈有时甚至会成为危险的人物,带给主人公身心上的双重毁灭。在伊迪斯·华顿的《欢乐之家》中,年轻女性受制于操纵欲极强的阿姨,托宾形容她“像一只硕大、饥渴的爬虫,在故事中窜进窜出”,虽然出场时间短暂,却笼罩着情节的发展。在简·奥斯丁的另一部小说《曼斯菲尔德庄园》中,姨妈充当叙事道具的意味更加明显,姨母伯特伦夫人就像游戏中被动的NPC,只会懒洋洋地瘫在沙发上:“她不好,她没有做出任何好心或善良的举动;她也不坏,因为她同样没有做出任何恶意的举动。”缺乏自省的伯特伦夫人是为了和女主人公形成鲜明对比,而后者几乎把所有心思都留给了自己。

如果说姨妈在19世纪的故事中还有点像提供笑料的背景板,那么时间来到20世纪末21世纪初,随着家庭概念的变化日益剧烈,姨妈们不仅瓦解了小说的稳定性,也模糊了家庭的边界——姨妈作为备受忽视的照顾者之一种,构建了一种“既在家庭之内,又在家庭之外”的亲子关系,这也是当前不少研究关注的议题。

在《阿姨们在哪里:流行文化中的家庭、女性主义与亲属关系》(Where the Aunts Are: Family, Feminism, and Kinship in Popular Culture)一书中,作者帕特里夏·索提林认为,无论善良或恶毒,文学作品中的姨妈都超越了自我牺牲的母亲形象,反叛了家作为“安全港湾”的意涵,也对以生殖和血统为核心的亲属关系提出了挑战。索提林进而指出,姨妈并非要代替(substitude)母亲的角色,却可以成为母亲之外的另一种可能(alternative)。

《哈利·波特》中那个处处刁难哈利的佩妮姨妈就很典型,她让哈利住在狭小的壁橱里,明显违反了西方关于儿童养育的规范。这反应出一点,当女性可以选择要不要履行母性职能,对母性的腐蚀和放弃就会发生。索特林认为,虽然不值得同情,但佩妮姨妈同样是一个值得思考的、越轨的存在,姨妈对哈利的怨恨并非凭空而来,而是跟哈利的身世背景有关。也就是说,姨妈把哈利看做其本人,而不只是把他看做自己的侄子。“当我们更喜欢关爱,恶意也可以成为个性化、独特化亲密关系的基础。”

在美国犹太作家格蕾丝·佩雷的短篇小说集《最后一刻的巨变》中,也有姨妈和侄女的故事。罗茜姨妈身材超重,人过五十且终生未婚。她吐槽姐姐生活无趣,认为“她的全部婚姻不过是个幼儿园,而我的心是一所关于情感的大学”,姨妈向侄女莉莉讲起自己曾经被知名男演员看上却发现对方已婚的故事。故事的主角不是男演员,而是罗茜姨妈——男人只会说一些浪漫的陈词滥调,罗茜却能表达出朴实、直接和敏锐的情感。两人年老后,男演员离了婚又找到罗茜,罗茜仍不改泼辣本色地说:

“夫拉什金,你是个自由人了。你怎么能开口要我和你一起上火车,一起待在陌生的酒店里,置身于那么多美国人之中,却不是身为你的妻子?要点脸吧……现在,亲爱的莉莉,用你年轻的嘴巴把这个故事告诉你的妈妈,告诉她,在故事结束前,每个女人都至少会拥有一个丈夫。”

犹太史学家夏娜·哈莫尔曼(Shaina Hammerman)指出,在罗茜姨妈的声音中,读者可以找到一种独特的文学传承和语言模式。“把它告诉你妈妈,”这本来与《圣经》中“代代相传”的规定相呼应,但由于姨妈和侄女的关系更灵活松散,不像母女那么私人和紧张,这个惊心动魄的故事就可以向外延伸到更大的读者圈子里,比如莉莉的亲戚、后人或者朋友们。

比起那些以恶毒逼迫小主人公成长的姨妈,随着女性解放运动的兴起,姨妈的形象开始具有更多主体性,也出现了最早的“酷小姨”。《欢乐梅姑》就是一个经典范例,这部小说于1955年出版,曾被制作成百老汇戏剧和电影。美丽乐观又放荡不羁的梅姑是一位社交名流,她热爱开派对,喜欢穿奢华的礼服,细心地抚养着孤儿侄子,一心想把性格呆板的侄子从世俗规则中解救出来。在1929年的经济大萧条中,梅姑一度破产,又在石油大亨丈夫去世之后重新获得了财富。在电影最后,梅姑得意地道出心声:“生活是一场盛宴,而大多数可怜的傻瓜都饿死了!”

另一类耐人寻味的“酷小姨”是强大的女巫。文学研究者黛安·珀基斯(Diane Purkiss)指出,在传统的女巫叙事中,主角往往是未婚的中年妇女,因生活在社会边缘而受到村里人的怀疑,尤其是受到男人控制之下的政府、教会等大型机构的迫害。比起生育,女巫对有关节育和堕胎的魔法更感兴趣;她们既慈爱又叛逆,致力于合作保护所有物种(比如森林深处的动物),也深知尊重差异的重要性——这些特征是不是听上去很符合我们印象中的单身姨妈?《批判性阿姨研究》(Critical Aunty Studies: an Auntroduction)一文就提到,父系家庭的知识传承如同直线,但姨妈可以提供“倾斜的、错误的、偏离的知识”。

90年代的小妞电影/情景剧中经常出现女巫姨妈,主题通常和恋爱与消费有关。在美剧《小女巫萨布琳娜》中,萨布琳娜和两个姑姑住在装修精美的维多利亚式房子里。姑姑们会教她魔法和各类隐秘的知识,不为拯救世界,只为夺得男孩青睐——施展咒语就能改变衣服和发型,也能让不怀好意的同班女生瞬间出糗。虽说男人是被追捧的浪漫对象,却并不是萨布琳娜一家生存的必要条件,在家里,唯一的男性是只会说话的雄性猫咪,三个女人组成的家庭像是小小的乌托邦,从来没有遇到过严重的社会或经济问题。

这类神通广大的小姨在国内也很有市场。在由亦舒作品改编的同名剧《流金岁月》中,蒋南孙的小姨(袁泉 饰)就是如此。她穿Loewe的鞋子背Burberry的包包,展现出知识分子不显山露水却精致有钱的样子,会轻描淡写地提点侄女“付出可能有回报,但也可能没有,这是成年前就需要懂得的道理”,也会在谈及和前夫离婚时表现得毫不在乎:“是他要离婚的,不能反悔,不吃苦头记不住。”

无论是蒋南孙的小姨、梅姑还是女巫,她们都有着与男人周旋的冷静气质、强大的能力(魔力)和美丽的面容,显然是在新自由主义的商品文化之下被塑造起来,且深谙其中规则的。我们要如何评价这类形象呢?索提林认为,这些流行的姨妈其实是“双重间谍”。她们既有顺应资本游戏规则、对自身拥有的特权不加反思的一面,但也巧妙地质疑了社会给女性强加的规则。梅姑夸张的女性气质是一种“坎普”式的表演,女巫挥舞魔杖的姿态也是同样,在满足男性对女性的欲望的同时,她们也用自己的欲望对抗着理性和社会礼节,颠覆了日常性别的从属与支配关系。

在上野千鹤子和汤山玲子的对谈集《快乐上等》中,作为文化偶像的汤山玲子同样深谙这一表演性的策略。面对说出“男人是船、女人是港湾”的年长男性,她会“拿着一些他们没有的布尔乔亚的东西——比如名牌包——过去狠狠地展示一下资本主义万岁的拜金女气质”,就如同迪斯科舞台上的女人,传达出“可以给你看,但不会给你哦”的残酷讯息。上野的另一位对谈对象铃木凉美在研究日本的女性时尚杂志《JJ》时也发现,女孩们会利用男人喜欢的装束打扮来将其玩弄于股掌之间。铃木认为,妇女运动总是会反叛之前的老路,也就是把性别不平等本身当做援助运动的武器。

对于精致小姨的向往,或许从一个侧面说明了年轻女性面对婚育问题时的焦虑,以及想要寻找两全策略的心情。在普婚仍占主流、女性在婚后被期待从事照料的情况下,许多女性对婚姻的态度兼具向往与恐惧,担心婚后可能面临事业失衡的危险。如果有人能替自己用金钱让亲戚闭嘴,一边逃开关于结婚生子的质问,一边提供不结婚也可以幸福的范例,那么性格有点古怪却又稳稳走在主流成功道路上的小姨,的确是完美的学习对象。

不过,单身姨妈不都是精致小姨,现实生活中的大多数姨妈并不年轻貌美、优雅富裕。想许鞍华导演的电影《姨妈的后现代生活》里,已经退休的姨妈(斯琴高娃 饰)是一位清高孤傲的上海知识分子,曾在东北鞍山下乡时嫁给粗俗的工人,不甘心的姨妈回到了上海,过着贫穷的生活,根本无法在都市里找到自己的位置,接连被男人骗走钱和感情。姨妈的人生失败了,但她的爱情回忆和梦想并不为假。更重要的是,这样的姨妈可能揭示出更广泛的女性处境,拥有别样的叙事潜力。就如《批判性阿姨研究》一文指出的那样,“阿姨们并没有被遗忘,而是无处不在。如果她们无处不在,那就意味着现有的婚姻家庭作为道德、社会和经济再生产的单位,远不如它看起来那么稳定有力。”

《最后一刻的巨变》 [美] 格蕾丝·佩雷 著 姚瑶 译 湖南文艺出版社·浦睿文化 2023-2

《出走的人:作家与家人》 [爱尔兰]科尔姆·托宾 著 张芸 译 人民文学出版社 2019-10

《快乐上等:女性怎样自在地活》[日本] 上野千鹤子 / 汤山玲子 著 马文赫 译 北京联合出版公司 未读·思想家 2023-2

Where the Aunts Are: Family, Feminism, and Kinship in Popular Culture. Patricia J. Sotirin &Laura L. Ellingson, Baylor University Press, 2011

“Critical aunty studies: an auntroduction” Kareem Khubchandani, Text and Performance Quarterly, 2022

“Between Aunt and Niece: Grace Paley and the Jewish American ‘Swerve’”Shaina Hammerman and Naomi Seidman, Prooftexts, Vol. 32, No. 2, 2012