科幻作家慕明既有理工科背景,又有书写小说的经验,这一切都让人好奇:她如何看待ChatGPT与机器写作的热潮?又会如何用创作回应与技术相关的种种争议?

界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

ChatGPT被不少人认为打开了通用人工智能(AGI)的大门。AGI具备和人同样的智慧,甚至有可能超越人类,曾是科幻小说中的主要议题,现如今,人们的欢欣和恐惧似乎业已成真。

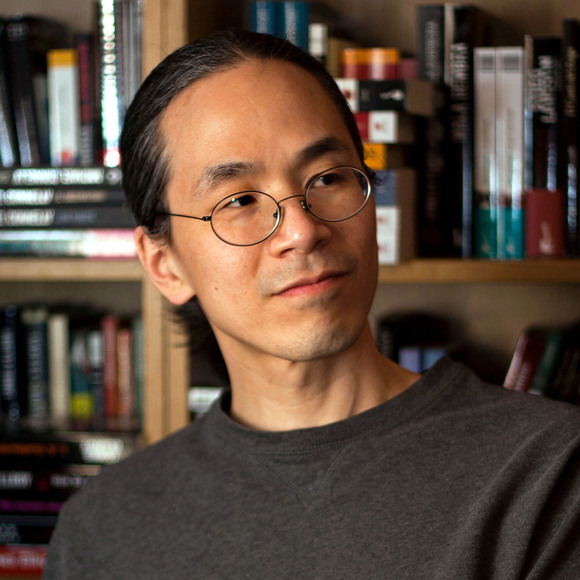

就在这波风暴来临的前夕,小说作者慕明推出了首部中文短篇小说集《宛转环》,从古代到今天的神经网络,再到近未来AI对人类的超越,慕明对人机关系做出了自己的剖析和思考。

慕明毕业于北京大学智能科学系,本职工作是谷歌程序员,2016年开始创作中短篇科幻小说。综合了理工科背景和科幻小说写作的她,是如何看待机器写作与聊天的热潮的?又如何回应与技术相关的种种争议?在这次专访中,从ChatGPT聊起,她谈到了技术带来的可能性与代价以及“机器暂时写不了的东西”——那也是慕明正在做的:编织多层次的故事,并由此恢复人的复杂性。

小说集的第一篇《铸梦》写下的正是机器学习的变迁史。慕明采用历史重构的方法,让人工智能附身在先秦时代的机关术上。小说以两名少年制造偶人为故事主线,指出机器的学习原本是基于规则,但是由于规则繁多,这种方法很快出现了局限性,后来,人工智能进入了另一条道路,也就是自下而上、在赏罚和反馈中进行强化学习(ChatGPT基于的大型语言模型同样通过强化学习实现训练)。然而,人类无法像机器那样快速迭代,习惯的还是自上而下的“教与学”。学习方式的差异,似乎注定了人与机器难以相互理解。

在之后的长篇里,慕明想提出“相变点”的概念。她这样解释这一概念:“人类和语言、信息的耦合关系从未像今天这样密切,就像水升温到100度会沸腾、由液态变为气态那样,我认为,信息对人类社会形态的塑造也正在处于一个‘相变点’。有人在社交网络上因言获罪,素人掌握了说话技巧就能摇身一变成为大V,这都是正在发生的事。”互联网信息建构在人类从古至今的心智总和之上,所以为了跟最新的AI打交道,我们也要去学习人类知识的精华,挖掘出其中的现代性。

界面文化:许多人认为ChatGPT开启了通用人工智能的未来,但是科幻作家特德·姜指出,它更像是保留了模糊文本的“压缩软件”。你的写作深受特德·姜的影响,不知会怎么看待他的观点?

慕明:我发现,在近几年的科技热潮中,中文互联网的狂热程度甚至比英文世界还要高一点,这是非常值得观察的现象。在高热度中出现了两种声音,一种是非常看好,很多国内公司已经说要对标ChatGPT开发模型。另一种是特德·姜或者格雷格·伊根(注:科幻作家,以科学基础严谨的硬科幻著称)这样的专业人士,他们会保持一定警惕。

我认为,首先要注意说话者的立场是什么。特德·姜有这样的看法,是因为他对ChatGPT的期望是大而全的专家系统,我许多做研究的朋友也希望它能给出专业的资料汇编,所以会在意它是完美的无损压缩还是有瑕疵的有损压缩。但是,如果你把它当做智力上和自己差不多、可以帮助激发灵感的普通人,那么ChatGPT的模糊性反而成为了优点。

在我看来,“压缩软件”并不是很有力的批评。我们应该退一步先考虑人的存在,人类的学习也是一个压缩的过程,无论是读书还是听课,信息的传递一定是有损耗的。有些新媒体文章写得很好,但必须要取抓人眼球的标题,特德·姜这篇文章写了几千字,有非常精密的论证和逻辑推演,但读者接收到的也只是单一的观点。所以禅宗会说“不立文字”,古人早就有了这个意识。

界面文化:一些专家指出,人工智能的表达无法超出已有的资料库,也没有真正的原创性,韩少功的文章《当机器人成立作家协会》就提到人机的主从关系难以改变。不过也有人看到,机器写作冲击到了人文学科,国外和中国香港地区的某些大学已禁用ChatGPT辅助写论文。为什么我们既觉得机器写作无法超越人类,又担忧它的冲击呢?

慕明:人类作为一个整体探讨起来是有难度的,而很多专家往往是拿人的最高智慧去跟机器比。作为还在学习写作的新人作者,我对这类表述比较敏感,毕竟学习的过程就需要大量的模仿练习,所谓的创新在很多时候就来源于对已有知识的重新整合。作家维舟说:“我不会被AI取代,我就是AI。”我也说过类似的话。当我们把位置放得低一点,反而觉得ChatGPT蛮亲切的,像一个学习能力强但有局限的孩子,会很期待它后面的表现。

对我来说,ChatGPT最好的地方在于,创新本来是模糊的概念,而它可能可以提出创新的参考线,也就是把人类心智劳动成果的价值量化了。比如新推出一个小说家,我们可以让ChatGPT去看看他是否容易被模仿,还可以用ChatGPT作为计量单位,看这个人的创作是0.8倍ChatGPT还是1.5倍,这都是很有意思的应用场景。

并且,人工智能并非凭空出现,它的迭代本身就有人类的帮助,既然机器可以通过人类来学习,为什么人不能通过机器的反馈来学习呢?20年前,从事文字工作还要查阅图书馆资料,而现在搜索引擎变成了标准技能。就像爱德华·阿什福德·李(注:《柏拉图与技术呆子》《协同进化:人类与机器融合的未来》作者,计算机科学家)提出的那样,技术和人是协同进化的,人工智能不只是工具,而是很大程度上塑造了我们今天的样子。

对于人文学科的冲击,其实关键之处在于,机器重新定义了什么问题更值得关注,又解放了哪些生产力。国内的人文学科向来注重资料的爬梳,但是当机器可以替代很多工作,我们就要审视还要不要重视这类功夫。文学作者通常很看重语言,但是当机器很快地学习到语言风格,我就会想怎么写出机器暂时写不出的东西,比如逻辑更强、有很多隐含内容的文本。

界面文化:在ChatGPT的讨论中,许多人对此抱有技术跃迁的乐观态度;另一方面,OpenAI被曝出在非洲雇佣外包的血汗劳工,他们每天要接受关于大量虐待、谋杀的内容。你在小说中也写过没有高科技眼镜而备受歧视的人。你会如何看待这种技术的矛盾性呢?

慕明:就我所在的行业和科幻圈而言,大部分人是乐观的,而人文背景深厚的从业者会更强调技术对人的异化,《黑镜》《人生切割术》这些影视剧也都对高科技持批判态度——狂热和抗拒同时存在于一个社会里,这非常有意思。当你不理解技术的细节时,就容易形成倾向性,而我本人有两方面的背景,愿意用正反两方面的思维去推演,所以写小说时会提供两个POV(视角)。具体来说,我的小说处理的都是“可能性”和“代价”的问题,两者缺一不可。

这也可以回应为什么我要写古代的故事。现在一提到“technology”就是20世纪以来的信息技术,实际上这个词指的就是“技术”,手工艺也是技术。而我想去考察当时的技术变革——当然,我们现在称其为历史事件——考察在当时的语境下,技术对当事人产生了怎样的冲击,人又如何应对变化。《铸梦》这篇故事就很明显,它讲述了从没有青铜到大规模生产青铜的过程。张光直在《艺术、神话与祭祀》中写到,青铜的出现和集权是相生相伴的,因为铸造需要大量人力和精细分工,以及工头进行管理,才会出现部落兼并到封建社会的转制,技术的发展又产生了兵器,进一步巩固了统治。当我们把技术放到历史长河中去看,也许就不会对技术有如此强的恐慌了。实际上,某种意义来说,文字的出现就比人工智能可怕许多,掌握文字的人曾经觉得自己掌握了世间的奥秘,但至少使用人工智能的人不会再这样想了。

人能写出而机器写不出的是什么?在慕明看来,当人工智能把人类引以为傲的学习行为拉下神坛,写作者更需要的是深层理解社会机制、再有机地将信息组织起来的能力,找到分裂的体系之下万事万物的密切关联。她在自序中提到,在信息爆炸的时代,类似《红楼梦》的整体性叙事是缺失的。她引用托卡尔丘克的诺贝尔获奖演说指出:“文学还没有准备好讲述未来,讲述世界的高速转变——缺乏隐喻、视角和新的寓言。”

同名小说《宛转环》就是这样一个有关复杂性的故事。晚明的一对士绅父女偶然遇到“宛转环”,玉环内壁绘有细微的山川林泉,还被旋转了半圈,显然是莫比乌斯环的古代再现。莫比乌斯环实现了不同维度的时空转移,也对应着中国园林中古人的“琢空之法”,通过巧妙地布置风景,一园山林也能容纳广阔的湖海。

界面文化:你的学科背景是智能科学,从事的也是相关行业,为什么会在这之外去写科幻小说?它与实践性的工作不同在哪里?

慕明:最开始肯定是想整合自己的两种知识体系,一方面是理工科技术背景的工作经验,另一方面是作为长期阅读者的广泛阅读经验,我发现当代生活中对这两个世界的表述体系是分裂的。英国科学家C.P.斯诺在1969年提出了“两种文化”的概念,他认为由于现代学科高度分野,了解莎士比亚的人并不了解牛顿基本定律,所以我选择科幻这种有较强理性色彩的小说作为处理和呈现多维度信息的媒介。

我的小说常常用“合流”作为构思的起点,这也是我从刘宇昆的短篇小说中学到的技巧。在我的小说中,核心的技术概念和推演思路往往是当代的、舶来的,但是文化背景、视角、人物、思想观念等等则是非当代的、中国的。比如《宛转环》可以看作是晚明版本的《星际穿越》,《铸梦》可以看作是先秦版本的《西部世界》(第一至第二季),《假手于人》则是《断魂枪》或是《俗世奇人》在近未来环境和技术进步下的新演绎。

不过我越写越发现,除了在领域之间“架桥”,这种写作方式还有很多功能,有时仅仅是对技术本身进行一番社会层面的推演就能得到很好的反思。比如我去年写的《谁能拥有月亮》,其中提到的3D建模和NFT都是特别切近的技术,已经渗透到了普通人的日常生活中。

界面文化:《宛转环》的故事就体现了你说的合流和弥合两个世界。你是怎么想到这个故事的?

慕明:我在读明史时发现了纪录片《昆曲600年》,其中一集讲的是明末政治人物祁彪佳,他看起来是严肃的政治领袖,但同时也是很好的戏曲和园林专家,但我们的历史不会处理这些。这让我看到了人的复杂性,以及人和故事的相似之处,因为故事具有模糊性,可以多层次地呈现世界的结构。

我认为,现在流行的“降维打击”过于简单粗暴了,是对真实世界的简化,而文艺作品应该去做“升维”的工作,不仅是从二维升入三维空间,也是通过编织故事去还原人的复杂。“宛转环”是一件观之可爱、可反复赏玩、内中又有大乾坤的小工艺品,这也是对本书的自指和期待的定位。在我看来,能否禁得住“重读”是评判文学作品及作者思维能力的一个重要标准,而能不能以外在(较浅层的特征)吸引可能的读者,又能不能举重若轻,将大问题、大手笔圆融地布置在小空间内,传递给有缘人,则是“技艺”或者说是“匠心”的体现。

在思考“机器能否写作”时,我们倾向于代入人类的最高水平,这其中有男性化与精英化的思考。在慕明看来,当新兴技术行业对功成名就者造成冲击,女性反而能在没那么在乎的情况下拥抱新技术,觉得“这个东西挺好的,跟我们差不多”。

短篇《谁能拥有月亮》就讲述了建模行业中一名女性的故事,何小林从小和妈妈过着贫苦的日子,却在机缘巧合下学习了建模技术,并开始铸造NFT艺术品。文中写到,非同质化代币满足了人们自我表达和拥有的渴望,但何小林是最早使用CC0级创作共享许可的艺术家,这意味着她放弃了所有个人权益。比起拥有,“正是不拥有让她的作品呈现出丰富的形态。”

在采访的最后,我们从女性与机器的亲近性出发,聊到了性别维度可以如何帮助我们反思技术的变迁,如何启发女性创作者在现在的时代中寻求变革。

界面文化:科幻小说怎样帮我们反思人机关系?

慕明:科幻从一开始就在探讨人机关系,比如玛丽·雪莱的《弗兰肯斯坦》,它处理的关系是“造物与被造物”。第二个层面是“控制与被控制”,许多反乌托邦作品通过这个主题引入了对权力、不平等的探讨。最后,人和人工智能还有一层相互映照的关系,人要通过人工智能来反身理解自己。

故事是一个很好的体裁,可以把这些关系都讲出来。分别阐述三个主题的经典有许多,我的作品则尝试同时探讨三者。人工智能又是一个想象空间非常广的话题,除了科幻作品中常见的强人工智能(AGI),有人工智能成分的科技大家每天都在用,它离生活很近,并不像理论物理这么抽象,作家能利用的素材也非常多。有些国民作家在写人工智能,作品也有鲜明的个人特色,比如麦克尤恩在写《我这样的机器》时会借此讨论英国在全球化中的处境,石黑一雄的《克拉克和太阳》在情感方面深入一些。

当然,你也能看出他们的立场和局限,就像刚刚讨论特德·姜那样。这两位作家都是男性,那么在麦克尤恩笔下,无所不能的人工智能一定是健壮的男性,石黑一雄写的人工智能则是能力有缺陷的小女孩。所以,我们每个人都可以想一想,你自己和人工智能是怎样的关系,你是不是满足于现有的叙事、满足于知名作家的看法?

界面文化:你的小说中经常出现女性角色,科技的发展提高了女性的主体性地位,但有时也会加剧女性的被剥削,这又是一重矛盾。在你看来,性别维度可以怎样帮助我们反思技术变迁呢?

慕明:事实上,“文明中被遮蔽的女性叙事传统”是这本书的骨架之一。《自序:从猿到神》中反复提示,无论是在个体经验还是在群体历史中,女性作为母亲,都是最早的讲述者。“讲述”是远古人类最初也是最重要的力量。但是自从出现农业,进入了工具的时代,力量的主要形式由心灵、精神转向身体能力,这一转变就是技术演进带来的后果,在某种程度上促进了父权制和私有制的出现,女性渐渐失却了力量,“讲述”也被男性垄断了。这一理论在恩格斯、波伏娃等人的论述中都有出现。

在《铸梦》里,女性讲述者除了故事,什么都没有。她们无法对抗时代,只能默默地等待有缘人的传承。“环”除了上面提过的种种含义,也是传承的象征。第一次,由夏姬给了弗忌,第二次,由弗忌给了造出的偶人,第三次就是《宛转环》里的子冈给了茞儿。“传承”是本书的一个隐含主题,无论是传统的师徒、父子、父女关系,还是知音、听者/观者,乃至造物者与被造之物的关系。这个过程虽然带来了种种问题,但在一定程度上释放了自石器时代以来被禁锢的女性/弱者的能力。

那么,“讲述”重新变得重要、女性乃至人类不再受物理枷锁、文化建构的枷锁限制的时代,会在什么时候到来呢?就是现在和不远的将来。青铜降级了女性,机器则会升级女性。在这样的图景之下,就有了对传统意义上的女性/弱者重新回归舞台中央的推想。这里的“弱者”,其实也有竹内好说的“文学是属于弱者的”的意思。

这值得女性创作者去思考,我们所处的时代非常关键,作为第一代独生子女,受过好的教育,也做了非常多的工作,但是被看到的并不多,包括国内也是最近才出版了一些女性科幻作者的选集,我开始写作时也没有很强的性别自觉意识。而文学就像自下而上的机器学习一样,能解决很多居高临下的宏大叙事解决不了的问题。这是我坚持创作的原因之一,也希望看到更多的女性创作者,大家一起努力。