就像加西亚·马尔克斯的马孔多、鲁尔福的科马拉一样,马克洛尔也成了20世纪西语世界重要的文学标志。

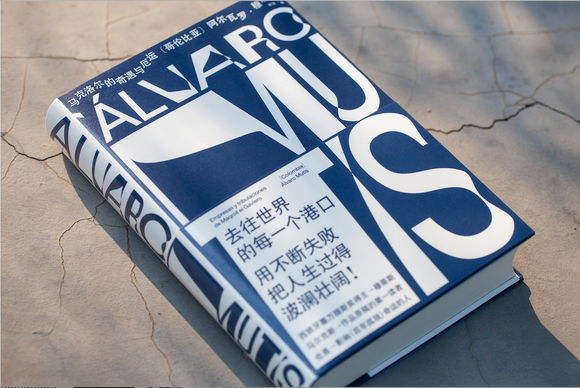

按:许多重要的拉美作家未在国内得到应有的关注,穆蒂斯就是其中之一。他被马尔克斯称作“我们这个时代最伟大的作家之一”,他们也是多年的挚友,马尔克斯在写作《百年孤独》期间回忆:“他总是我作品原稿的第一个读者,见解犀利,忠言逆耳。我也说不清楚我的作品里究竟有多少他的成分,但一定不少。”然而,除了1997年云南人民出版社推出的“拉美文学丛书”里的《阿劳卡依玛山庄》,穆蒂斯再没有其他任何中文译介作品,直到今年《马克洛尔的奇遇与厄运》出版,填补了25年的空白。

穆蒂斯在19岁的诗歌创作中写下马克洛尔,而后,这个名字出现在越来越多文本里,宛如作家的“另一个自我”,这个“既没有地方可以归去,也不想归去任何地方”的人,是穆蒂斯想成为、应成为但不曾成为的一切。流浪、运输木料、开妓院、走私军火、挖矿淘金……马克洛尔在法律边缘游走,鄙视一切陈规旧俗,他不害怕死去,害怕的是安全、索然无味与平静的虚无。“无论在哪里生活,无论怎么样生活,他总是一个流亡者。正如我们都是被我们的童年、被我们自己的生命放逐的人。”就像加西亚·马尔克斯的马孔多,鲁尔福的科马拉一样,马克洛尔也成了20世纪西语世界重要的文学标志。

在《马克洛尔的奇遇与厄运》出版之际,界面文化(ID:booksandfun)经出版方授权,独家刊出穆蒂斯与英文版序言作者戈德曼的对话。他们聊到了穆蒂斯小说里的流浪、爱与货船,也谈及拉美作家的交往,以及魔幻现实主义对拉美文学的简化。

文 | [哥伦]阿尔瓦罗·穆蒂斯 [美]弗朗西斯科·戈德曼

译 | 夏明浩

弗朗西斯科·戈德曼(以下简称戈德曼):阿尔瓦罗,我一直有这样一个印象:如果我给你讲一个关于马克洛尔的故事,这故事是我从,比方说,一个去年跟马克洛尔待在一起的韦拉克鲁斯的船长那里听来的,你是会相信的。换句话说,有时候在我看来,似乎你与马克洛尔其他虚构的朋友一样,对于他的命运抱持惊喜与好奇。你是如何逐渐开发出这个绝妙的人物的?

阿尔瓦罗·穆蒂斯(以下简称穆蒂斯):嗯,马克洛尔从我开始写第一首诗的时候,也就是我十九岁那年,就与我同行了,让我告诉你是怎么回事吧。我当时已经写了一系列的诗歌,它们全部来自同一个人的声音,而那个人所经历的事情是十九岁的我还未曾经历的——你要知道,我当时还没经历过任何事情呢。所以我认为,这个人物对我的诗歌创作将会非常有用。在我写作诗歌的四十年中,事实证明了他的功用。当我开始写小说的时候,他也伴随着我,而这并非我的本意。我的意愿是继续探索我在诗歌创作中所发展出的一些主题,讨论感官世界的地貌和我对人类与世界的观念。我想将所有这些内容转译成一种叙事的韵律,而马克洛尔帮助我完成了这些——他陪伴了我。然而,我们不再并肩同行,而是针锋相对。马克洛尔没给我太多惊喜,但他折磨我,同时陪伴我。他渐渐自行其是,远离我的创造,因为当我写小说时,我使用了我并不了解而他了然于胸的经历、举止和地点将他装载。于是,他成为一个我必须谨慎对待的人。

我给你举个例子:有一天,在一部我正在写的小说中,我想着要让他在摩洛哥登上一艘船,上面载有极易爆炸、十分危险的磷酸盐。你相信吗,我真的听到了马克洛尔对我说:“等下——别犯傻!我不能在摩洛哥!在摩洛哥,我因为《航船梦想家阿卜杜尔·巴舒尔》里的那笔地毯生意被警方通缉。”“所以,他应该在哪里登船呢?”“在突尼斯。”“好吧,那就突尼斯。”这就是我和马克洛尔的关系。我再告诉你另一件事吧,《阿尔米兰特之雪》和我其他几本书已经出了土耳其语版,而这是一种马克洛尔说得很流利的语言。我发誓,当我手握土耳其语版的书时,我心想:可得把这个给马克洛尔看看。(笑)这就是我和他的关系。在我的诗歌创作中,他已不再现身,因为我的诗歌创作已经驶往别的方向,一条无须他帮忙的道路。

戈德曼:在你的小说中,对地点的感知尤为重要。很显然,你热爱海洋、沙漠、丛林,尤其是那些有待穿行的空间。这些设定对你而言意味着什么?

穆蒂斯:这些确实来自我个人的生活。自两岁起,我就随我的家庭旅行。我们去过布鲁塞尔。我父亲从事哥伦比亚外交,于是我们在那里待了九年。我们回哥伦比亚度假时乘坐海运。那些航程对我而言如此美妙,它们就像是被延展的假期,因为在船上你无须为任何事负责。你只用与大海及其生命共存,目睹一切流逝而过。在我担任标准石油公司哥伦比亚公关总监的五年间,我又一次乘坐油轮航行,经历了许多有趣的事情,遇见了极为怪诞的人们,他们之中有许多人都在我的中篇小说里现身。因此,我热爱旅行与辗转。有趣的是,总是有工作迫使我辗转各地,并非刻意为之。

在超过二十三年的时间里,我先是为二十世纪福克斯,之后为哥伦比亚影业工作,担任拉丁美洲的电视业务部门销售经理,推销情景喜剧、特别节目和电视电影。我从一个首都去到一个首都,再到另一个首都:危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯达黎加,南下智利,再北上穿过阿根廷、巴西、委内瑞拉、波多黎各,然后回到洛杉矶。于是我的生活成为一段漫长的旅程,我在各种情境下遇见了数千人。而这种生活恰如我幼时经历的延续。我就以这样的方式失去了对某一特定国家的归属感。我知道我是哥伦比亚人,终其一生都会是,在哥伦比亚有我所热爱、痴迷的山河——在我的诗歌创作中也有所呈现,但我并不忠于任何一个国家,因为说到底,我只是过客。

戈德曼:所以在你的书里会有一种关于工作生涯经历的真实感,这在当代文学中是罕见的。

穆蒂斯:这源自一个我很重视的现实条件:我从未以文学志业谋生。我总是在与文学生活无关的领域里工作。我从来没有为报纸或杂志工作过。不是说我反对这件事,仅仅是我的人生走向如此。所以,我开始学习诗艺,然后学虚构,与此同时我的工作与此毫无关联。但我之所以对,比方说,丛林有所了解,是因为我曾陪同标准石油公司的地质学家去探油——在丛林里确实存在油田,尽管钻取是复杂且昂贵的;我和他们一起去,以防他们和军队产生摩擦,也处理其他事务。

戈德曼:你书中的另一个重要主题是爱。在《绝美之死》中,你说爱有许多张脸和许多副面具,我们用“爱”这个字眼描述了许多不同的事情。《货船最后一站》,故事却有了罕见的走向:一部讲述两个成熟的人之间浪漫爱情的小说。这样的黄昏之爱也发生在真实的生活中吗?

穆蒂斯:确实会。先是跟安帕洛·玛丽亚相恋,后是跟在咖啡馆工作的朵拉·埃斯特拉,马克洛尔在他的爱情故事中呈现了这种真实。他对于女人有强烈的仰慕,并且他意识到,比起我们男人来说,女人看待事物要更深入,也了解更多,倾听她们、遵从她们才是上策。他总是与他爱的人同谋共犯。他想着:我们是一体的,但并非一种义务——我们不会结婚或进入布尔乔亚的生活方式;我深爱着你,无论何时我们相遇,我们都会在一起,因为美妙的事情恰恰在于开展这样一段关系,其对象是我的帮凶,是一个不会对我有义务感的人。这就是他的态度。要说女人们黏他、爱他是因为什么?因为他不强迫她们去做任何事——明日他就要离开,后天他又会到来。他是她们的朋友,她们的帮凶。我的确相信,在爱中存在一种基础的友谊。

戈德曼:在这世上有比货船更美的事物吗?

穆蒂斯:(笑)不,没有……好吧,是再也不会有了。你知道,每当我看到一艘货船的时候——我在旅行中频繁地看见——它都会让我热泪盈眶。有一天,我妻子和我在迈阿密的一片海滩上看到了一艘。四下无人,他们就这么任它在海滩一角,在一个有它没它都无所谓的地方,分崩离析。这情景让我想筹一些钱,把这可怜的船从那里救出来,让它可以活下去。

戈德曼:弗兰纳里·奥康纳曾经说过,对她而言,阅读康拉德时,没有写作的冲动是不可能的。不过当然,在她的书里没有船。一种司空见惯的说法是,你受到了康拉德的影响,因为你们都写作关于船的故事。当我们谈到作家间的影响的时候,它意味着什么?

穆蒂斯:好吧,谈到真实的影响——你知道我在文学上受谁的影响最深吗?查尔斯·狄更斯。为什么呢?真实的影响在于,和一位作者讲故事的能量与强烈欲望产生共鸣。并不是说你想写得像狄更斯,而是当你阅读狄更斯的时候,你感受到一种可被你借用的想象力的能量。换言之,你并不是要写一本《雾都孤儿》出来。狄更斯对于场景、人物、地点、角落有着惊人的想象力。他在《董贝父子》里写到的一些角落,我发誓我肯定去过。我读过康拉德所有的作品。我十分敬仰他,但在我写这七部小说的时候,我从来没有想过我所写的会和康拉德有任何关系。而人们会这样告诉我,好像不言自明:《阿尔米兰特之雪》像《黑暗的心》,因为都是在河上坐船的故事。故事里的那条河我自己去过,不是乘一艘破船去的,而是和工程师们一起乘一艘好船待了有十五、二十天,我知道那是怎么一回事。所以当我把马克洛尔放在那里时,我没有想到康拉德,而是想到了我自己。如果一个像狄更斯那样的作家——或者完全不一样的作家,比如普鲁斯特——激发了你对生活内部的观照,当你坐在打字机前时帮助你,在你的写作过程中指引你,那么你就能运用这种影响来写任何你想写的事情。

戈德曼:那段时间你在墨西哥的好朋友有费尔南多·博特罗、加夫列尔·加西亚·马尔克斯、奥克塔维奥·帕斯和卡洛斯·富恩特斯,对吧?

穆蒂斯:我来到墨西哥后,第一件事就是去找帕斯,他曾对我的诗歌创作有过慷慨的赞美。我遇到了他,而他当时正在和富恩特斯一起忙于外交关系事务。我们成了朋友。之后,博特罗住到了这里——我们在哥伦比亚就是好友,因家庭原因,我协助他来到墨西哥。那是段有趣的时光。我们都还很年轻。马尔克斯和我相识五十一年了。我们在巴兰基亚相遇,有着坚实的友谊,亲密无间。我很喜欢他,我们共同度过了美妙的时光,也有艰难的日子。我们爱彼此,意见从不相左。在我们的友谊中,即便最微小的阴影都不存在;只有纯粹的情感与友爱。

戈德曼:你有一次告诉我的故事,我觉得很棒,关于你和马尔克斯之间的友谊。这故事要追溯到他还在写《百年孤独》的时候。你记得吗?

穆蒂斯:加博最棒的一点在于,当我遇见他的时候,我才二十一二岁,但他已经是个成熟的作家了。加博的生活里,打字机从未缺席——写作是他的使命。那个时候,他会告诉我他在写什么书,以及那些他没有付诸笔端的想法。我会告诉我们的朋友:“听着,加博在写一部小说,小说里的这个人干了这个,这个,还有这个。”然后,当我读到书的时候,故事已经与我们之前所谈论的大相径庭了。

戈德曼:你七十岁生日的时候,大家在艺术歌剧院为你庆祝。那场景真的很感人,尤其是加博发言的时候。他说,你们之间的友谊之所以得以存续,是因为你们约定好决不在公共场合谈论对方。但他那时发言就是因为你先打破了这个约定,公开声明你不喜欢他推荐给你的理发师。

穆蒂斯:是的,没错。(笑)那是在我过六十岁生日的时候,贝坦库尔总统决定在总统府邸为我办一场寿宴。我的头发一团糟,急需一名理发师。加博告诉我他的理发师很棒,于是我去了那里,回来的时候头发看起来简直跟你一样(几乎剃成了平头)。所以之后,当我必须发言的时候,我就提到了加博,说:“由于后悔剃了这个发型,我想让你们大家知道,这不由我自己负责,而是那位现在在场的,我的朋友加西亚·马尔克斯,他推荐的理发师。”当时是电视直播,那位理发师向马尔克斯抱怨了这件事。

戈德曼:你对所谓的魔幻现实主义有什么看法?

穆蒂斯:是评论家发明了这些个词语,如果你懂我的意思的话。原初的魔幻现实主义指的是若泽·萨拉马戈的《修道院纪事》,或者德国浪漫派作家,比如E. T. A. 霍夫曼的作品。但基本来说,魔幻现实主义只是一条为美国和欧洲评论家理解拉美文学而设的捷径。我的书就被如此描述过,而它们毫无魔幻现实之处。一本像《百年孤独》那样的书是一部杰作,展现了由魔幻、真实、恐怖、悲伤等等所构成的非凡宇宙。谁都能将这一切简化,称之为魔幻现实主义。

戈德曼:如果你能和马克洛尔一起去往任何时代,你想去哪里?

穆蒂斯:十八世纪。卡萨诺瓦和我会成为好朋友的。我会和利涅亲王交朋友,住在巴黎和威尼斯。我会过着优雅的生活,欣赏曼妙的散文,比如说伏尔泰——每次阅读伏尔泰的时候,你都会意识到他有的是真本事。这也是我对十八世纪的兴趣终结之处—— 一旦历史行进到法国大革命,目睹人类的恐怖与救赎,那就是我该离开的时候了。

本文经出版社授权发布,较原文有删改。