探究料理和饮食习惯的源流,也与民族文化之间的交往有关。

记者 |

编辑 | 黄月

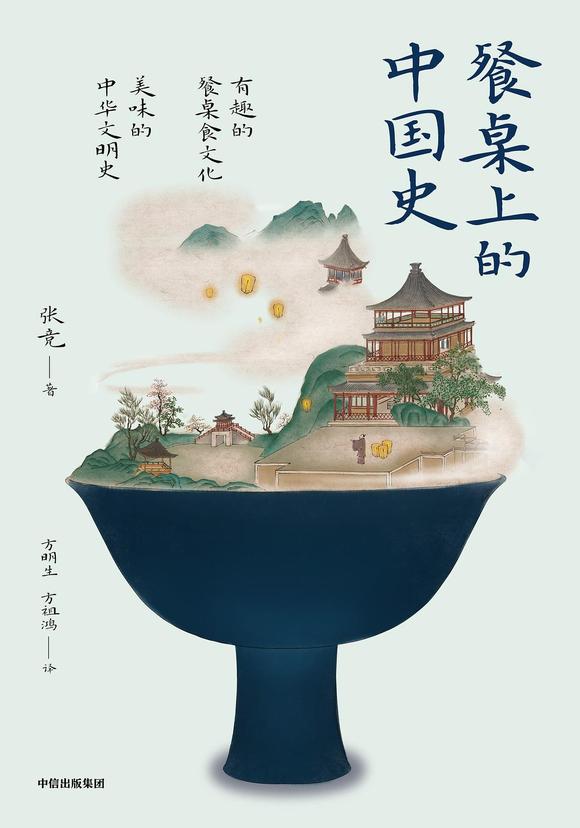

“中国文化有5000年历史,人们往往模模糊糊地认为现代的菜肴也有着悠久的历史。然而具体考证起来,可知并非如此。”明治大学国际日本学部教授张竞在《餐桌上的中国史》一书中这样写道。他看到,虽然有些食物确实从古代延续到了今天,也有不少食物湮灭于时间洪流之中。即使是古代流传下来的食物,做法吃法也可能发生变化。

《餐桌上的中国史》原是一本写给日本读者看的读物,张竞觉得内容对日本人来说并不十分容易理解,一开始也并非畅销书,但让他意外的是,这本书如今已出了三版,并仍在增印。

张竞1985年到日本生活,一半人生在日本度过。对餐桌上的中国史感兴趣,很大一部分原因也是和接触异国的文化经验相关。在上世纪80年代,日本谈起中华料理时定会冠以“五千年历史”之类的褒义词,对麻婆豆腐、青椒肉丝这些常见菜肴也是如此。这使他不由思考:这些菜真的如此历史悠久吗?

中日文化似同非同的情况也引发了张竞很大的兴趣,“接触到日本文化,就有一种冲动,对了解中国古代文化史细节会产生浓厚的兴趣。”他在书中写到,“譬如筷子横放还是竖放,吃米饭时古代人是用手、匙还是筷子等问题,如果不来日本就不会想到。”

界面文化:这本书以朝代为单位向读者呈现了中国味觉的变化,如隋唐、宋元、明清等,各个朝代的时间长度并不完全一样,为什么选择按朝代叙述?

张竞:《餐桌上的中国史》以朝代划分出于两个原因。一是考虑到可读性。最初撰写此书时,考虑的对象是日本读者,他们对中国历史的理解大多是基于朝代划分的。中国历史悠久,在阐述和理解中国历史时,朝代划分的方法特别有其意义和效果,毕竟对许多不甚了解历史的读者来说,要理解历史的大致演变过程,朝代的划分是最容易接受的方法。可以让一般读者形成比较清晰的概念,对把握浩瀚、复杂的历史过程是有帮助的。

另一点,中国历史上各朝代在治世施政、经济发展等基本方面有很大不同,王朝持续时间的长短并不一定决定一个朝代对后世影响的大小。

按朝代划分确有偏颇的地方,如日本史学界早就有人提出,江户时代和明治时代不像后人所想象的那样,是截然不同的两个时代。这两个时代的衔接很多地方很自然,没有因明治维新一夜间变成了完全不同的时代。但尽管有种种质疑,历史研究者在阐述历史时还是用朝代划分的方法,便于读者认识时代的不同。

为了弥补按朝代划分表述的不足之处,我在撰写过程中采取了主题叙述的方法。阅读时注意一下篇章的安排就可知道,各章标题都围绕一个主题,而这个主题往往是跨朝代的,叙述也就不限于某个特定的朝代。各个朝代在日文原著中是副标题,译本基本上也是同样的方法,其含义也在此。

界面文化:书中专门为“宋”开辟了一章,而接下来还有“宋元”一章,似乎宋朝在你的眼中十分重要,这是为什么?

张竞:这个问题与前面提问中的“各个朝代的时间长度并不完全一样,为什么要按朝代叙述”的问题相关。北宋、南宋、元,时间上看不长,但这三个朝代所处的时期是中国文化巨变的时代。从饮食文化看,宋自汴京(东京开封府)迁都至临安后,由于商业的大规模南迁,以往的京城(开封)市面萧条不堪,饮食文化受到沉重打击。与此相对,临安的饮食文化容纳百川,变得欣欣向荣。在这一过程中,南北饮食文化交错融合,变化多彩。

元代把居民分成4种(蒙古人、色目人、汉人、南人),最受歧视的是南人,被称为“蛮子”,但这也是民族大融合发生之时。文化的交融一定会给饮食带来很大的变化。举个例子,1949年到改革开放之前,中国的饮食文化基本很稳定,改革开放后没几年,北方的主食就发生了变化。有的地方从苞米(玉米)变成了小麦;不少吃面粉的地区,吃大米的人多起来了。90年代以后,随着西方快餐业进入中国,现在不要说麦当劳、肯德基、比萨饼,日本、韩国、泰国菜也已经普遍被接受,时间只有短短的二三十年。文化的交互作用会促进饮食文化的变化,我对宋元时代的注目也出于这一点。

界面文化:在Food in Chinese Culture: Anthropological and Historical Perspectives一书中,作者之一的Michael Freeman认为,中国菜肴出现于宋朝(960-1279)有几个先决条件:可以获得多种原料;要有一群善于评论和喜爱冒险的食客;要把吃东西的快乐放在首要位置;农业商业方面的发展。你如何看待这种说法?在你看来,今天所谓的中国菜有没有一个比较确定的出现时间点?

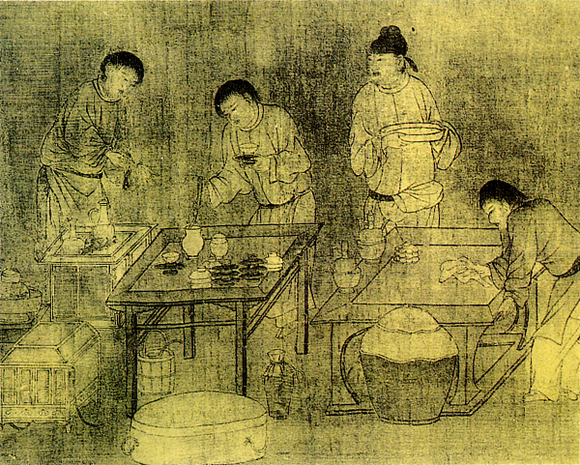

张竞:在这本书中,Michael Freeman用6章描绘了宋代的饮食文化。他说:“美食的出现,有关原料的供应、许多高水平的消费者以及不受地区或仪式约束的厨师和食客。农业和商业的发展、政治事件影响、对食物态度的转变,这些都发生在中国赵氏家族统治时期,带来了我们今天仍然承认的中国美食。”

可见,他的意思是,今天我们所知道的中国菜可以追溯到宋代,并不是说中国菜肴出现于宋代。我在书中也强调,中国菜在宋代有很大发展,如炒菜这一革命性的、赋予中国菜的唯一特色的烹调法就产生于南宋。这一点大大改变了中国菜的面貌,尽管彼此的阐述不同,仔细比较一下两本书就可以知道,在这些问题上,我们之间的观点没有根本性的不同。不同的是,Michael Freeman是围绕着食材的供需变化、食品的消费形态、餐饮业的发达、对饮食的态度、饮食相关思想的变迁等食品菜肴的周边现象来进行考证的,而我则是直接对食材、烹调法、餐具的变化进行考察的。

界面文化:在书中你也谈到了1994年的一段经历,当时你时隔9年多回到上海,看菜单时感到一头雾水。你会认为中国菜的菜单变化过于迅速吗?

张竞:我已经提到“文化的交融一定会给饮食带来很大的变化”,对外开放的结果是,不仅欧美文化,其他国家和地区的文化也源源不断地进入并融汇到中国文化里。在衣食住行中,最早反映出来的就是“衣”和“食”。改革开放后的饮食文化巨变是必然的,只要保持开放,这个势头还会持续,并会输出,影响到其他文化。

界面文化:你在书中提到,日本料理与中国菜最大的不同有两点:一个是与清淡的日本料理相比较,中国菜油重;二是日本料理以清淡的味道为上乘,而中华料理则崇尚浓郁的味道。但中国宋朝的饮食和日本今天的饮食相像,都很清淡。你认为是什么导致中国饮食后来出现很大不同?

张竞:这个问题很大,真正要说清楚可能要很大篇幅。简单说来:一、日本是岛国,和不同文化接触的机会少。二是因为日本在近代以前很少吃肉,德川时代甚至禁止吃肉。除了宗教影响,另一个原因就是日本海岸线长,鱼类资源丰富,不吃肉也不会产生蛋白质摄入不足的问题。三、可能和日本历来比较善于保存现有习俗有关。

顺便说一句,日本菜清淡,并不说明日本人不喜欢吃油腻的菜。天妇罗就是一个很好的例子。从葡萄牙传入后很受欢迎,不久就成了日本的代表菜肴(“天妇罗”一词本身就来自葡萄牙语)。

界面文化:日本人对中国美食似乎有一种交织的情绪。比如说谷崎润一郎会觉得中国菜好吃、便宜又丰富,也会谈到馆子不卫生。你也谈到日本人觉得中国菜油腻,很难说完全是褒义。历史上日本人也使用“支那料理”“中华料理”来形容中国菜,你如何感受日本人对中国文化和中国饮食的复杂态度?

张竞:小说家写的文章大多是虚构,谷崎润一郎在其他文章里有不同的写法,对此不必很认真。

日本人一般对中国菜还是很认同的。在比较高层的交际中,请吃中国菜算很高档的接待(当然指上高级中国餐厅)。工薪阶层吃午饭,面向大众的中国菜馆也是一个常选对象。日本人喜欢换着花样吃,今天法式、明天中式、后天咖喱饭等等。这时,“中国料理”只是个名词而已,很少有人会意识到是特定的哪个国家的菜。

界面文化:顾若鹏(Barak Kushner)的《拉面:食物里的日本史》一书提出了拉面来自中国还是日本的问题。日本人都会认为这是日本传统饮食,中国人会列举出兰州拉面等食物。关于拉面等食物究竟来源于何处,这样的探讨意义何在?

张竞:说“日本人都会认为这是日本传统饮食”可能有问题。我所认识的日本饮食文化研究者,几乎没有人否认拉面源自中国。否定这一点的,我想应该是没有这方面知识的人。其实,拉面起源于哪里,和现代哪个国家的拉面好吃,是两码事。

顺便说一句,我很不赞同“中国人”“日本人”“美国人”这种提法。确实有不少日本人会说“我们日本人怎么怎么”,其实这只代表他个人,绝代表不了整个日本。我在大学教书中的感受是,近二三十年来,日本年轻一代的独立思考能力、个人意识越来越强,更多的人接受了“每一个人都不一样”的观点。

界面文化:日本的一些中华料理,例如天津饭其实在天津并不存在,如何看待这种被发明的中华料理?

张竞:这是接受外来饮食文化的必然结果。几年前,有人写了一本书,提到所谓典型的日本料理“怀石料理”明显地引进了法国菜的烹调法、装盘艺术。这种现象中国也有,譬如“奶油菜心”就是。

界面文化:在书中你谈到霍布斯鲍姆的《传统的发明》,说自己写作时还没有受到这本书的影响,只是对“有几千年历史”这种说法产生了朴素的疑问。如今学者大多已经认可,我们认为是文化传统的东西、认为是历史的那一部分,其实是后人“造”出来、再由后人加以“确认”形成的。但另一方面,大众还是倾向于接受并滋育历史神话的、所谓“自古以来”或“流传几千年”的内容,你是怎么看待这其中的鸿沟的?

张竞:这是一个世界普遍的现象。一般大众喜欢“故事”而不是事实,因为“故事”更加动人,更容易满足人们的肤浅的政治欲望。“历史”也是一样,人们喜欢《三国演义》甚于《三国志》。人的内心中普遍具有对其出生的土地、对自己所属的社会集团、抱有一种归属感和亲近感,这是一种自然的感情。

而这种感情在特定的条件下,会在语言的作用下,催化出一种伴随自我牺牲的冲动。譬如“爱国主义精神”就是一例。“国家”本来是一个虚构出来的概念,是想象出来的,不是实际存在的。有关这个问题已有专著论述,这里姑且不论。由于语言的催化作用,尽管一个人平时知道杀人是不道德的、是违法,但在战场上他仍然会被“爱国主义精神”所驱动,毫不犹豫地去杀人,而丝毫不会有罪恶感,其道理就在其中。