爱因斯坦又错了。

图片来源:瑞典皇家科学院

记者 |

法国科学家阿兰·阿斯佩(Alain Aspect)、美国科学家约翰·弗朗西斯·克劳泽(John F. Clauser)以及奥地利科学家安东·塞林格(Anton Zeilinger)共同获得了本年度诺贝尔物理学奖。

这三位量子信息科学领域的专家因通过光子纠缠实验确定贝尔不等式在量子世界中不成立,并开创量子信息科学而获奖。

爱因斯坦与玻尔的斗气

一切的开始源于爱因斯坦那句著名的“上帝不掷骰子”。

在20世纪初叶云集了几乎所有知名物理学家的索尔维会议上,以爱因斯坦为代表的传统学派,与以玻尔为代表的哥本哈根学派就后者的量子力学展开了学术探讨。

不同于皆可获得确定性物理量的牛顿经典力学与相对论体系,量子力学的基本原理之一便是微观系统可以由波函数,即本质上由概率构成。该微观系统也因波函数的存在,而处于不确定之中,直至对微观系统进行观察后波函数瞬间坍缩并拥有宏观世界中常见的某一确定状态。

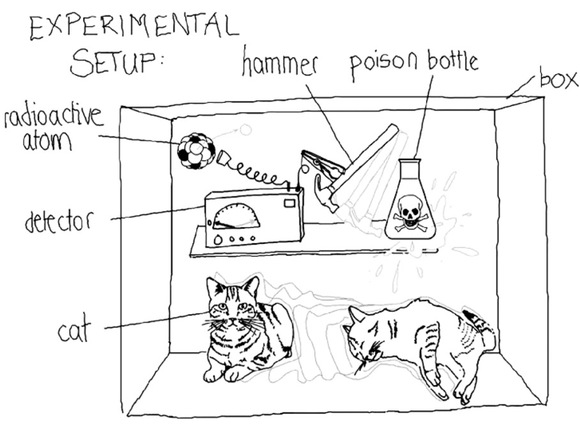

这一波函数的存在,也意味着微观系统既可以根据波函数叠加,也在波函数坍缩之前拥有不确定的多个状态。这一不确定的随机性也被爱因斯坦视为上帝创世时不可能犯下的错误,即上帝不掷骰子。奥地利物理学家薛定谔(1887年—1961年)在这一基础上也构思出了知名的思想实验——既死又活的薛定谔的猫。

1935年,为了扳倒玻尔的量子力学,爱因斯坦更进一步构思了另一个思想实验:EPR佯谬。

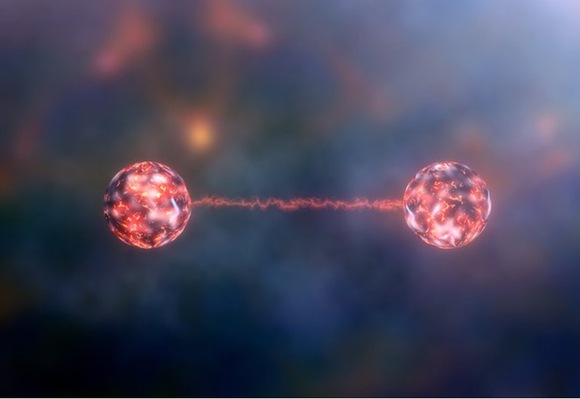

该佯谬假设某对粒子处于量子纠缠态,例如某一大粒子在理想情况下衰变为AB两个粒子,由于角动量守恒定律的存在,两者的自旋之和可假定为零。若将粒子的自旋这一物理量视为信息的载体,在这对粒子以相反方向离去,仍处于量子叠加态的A粒子自旋将在被观察时波函数坍缩。而由于AB粒子处于纠缠态,因此B粒子的波函数也将在瞬间坍缩。

若这对粒子之间距离为以光年计算,则它们的信息载体事实上在某一粒子波函数坍缩的瞬间达成了超距传输,那么就违反了光速为宇宙最大速度的定律。

从贝尔不等式到诺贝尔奖

由于哥本哈根学派无法完美地回答爱因斯坦提出的EPR佯谬,因此假设有尚未被发现或观测的变量存在的“隐变量理论”就登上了历史舞台。在实验物理学技术尚未得到突破的1960年代以前,难以被证伪的“隐变量理论”一度成为量子力学的竞争对手。

1964年英国物理学家约翰·贝尔提出了在经典力学中成立、量子力学中不成立的贝尔不等式。

美国科学家约翰·弗朗西斯·克劳泽此后首先对贝尔不等式进行了试验验证。法国科学家阿兰·阿斯佩又首次于1982年在精确意义上对EPR佯谬作出检验,并证明了贝尔不等式的不成立以及量子力学的正确性。

被打破的贝尔不等式不仅为两位物理学家克劳泽和阿斯佩带来的今年的物理学奖,也意味着爱因斯坦那个看似荒谬的EPR佯谬真实存在,唯一的问题仅在于波函数坍缩为单纯概率事件,另一端的观察者也无法判断某粒子的物理量究竟是已坍缩状态,还是在自己的观察下发生坍缩。因此基于量子纠缠的超光速超距瞬时通信并不可行,通过量子纠缠通道传递的信息本质上为无效信息,并不违反宇宙有效信息传递速度上限为光速的定理。

虽然类似《三体》之中三体人通过量子纠缠实现超距通信以控制质子完成对地球侵略的桥段并不会发生,但是这并不代表着量子通信只是镜月水花。

作为量子信息科学研究的突破者,奥地利科学家安东·塞林格于1997年在因斯布鲁克和维也纳完成了量子隐形传态的试验。与超光速信息传输不同,量子隐形传态虽然使用某一量子态作为信息载体,但仍需要在AB纠缠粒子对之外的C粒子作为媒介以及经典信道(即目前广泛使用的电磁波通信)的辅助。

塞林格在量子通信领域的突破背后,也有着其1997年所带的博士生中国学者潘建伟的贡献。

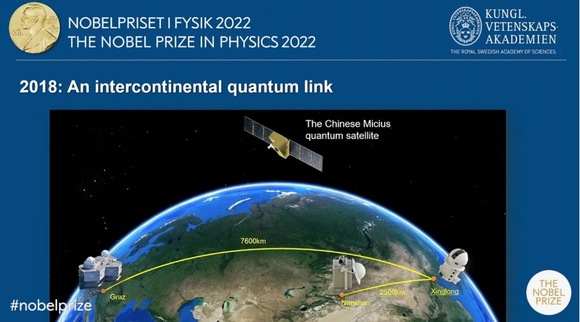

归国之后的潘建伟于2009年成功实现了世界上最远距离的量子态隐形传输,后于2012年在合肥建成了世界上首个规模化量子通信网络。2016年他任首席科学家的墨子号量子科学实验卫星成功发射,开展世界上首次卫星和地面之间的量子通信。

2019年,潘建伟领导的中科大团队再度与其导师塞林格的维也纳大学团队合作,在国际上首次成功实现高维度量子体系的隐形传态。该次合作也成为了本届诺贝尔物理学奖颁奖仪式上的压轴技术实用案例。