“在中美洲,死亡过于迫近,人们到头来除了拿它开开玩笑,别无他法。”

记者 |

编辑 | 黄月

中士边抄起土耳其弯刀开始在哑巴身上一刀刀地割,一边大吼“说话!最好不要惹毛我,你这狗娘养的印第安人”的时候,也没有人站出来,哑巴只是瞪着他那凸起的眼睛,那双因为极度惊恐而几乎要从眼眶里爆出来的眼睛,仍然无法回答中士的问题——他当然没法回答了。中士自然把他的沉默看成对自己的挑衅,拔出大刀要逼对方像球赛解说员那样流畅地说出他想听到的答案……真是个愚蠢又凶残的中士,他砍死了哑巴。却自始至终都不知道,那些尖叫不只是因为疼痛,它们也是哑巴唯一的表达方式。——《错乱》

在偏远的村落,哑巴被入侵的中士绑在广场边的树上,要求说出村里游击队队员的姓名。尖叫是哑巴唯一的表达方式,也是其他村民唯一的表达方式——在极端的暴力与恐惧面前,所有人都是失语的。杀人的狂欢充斥于整个国家之时,全体民众也将陷入精神错乱之中。这是作为大屠杀幸存者的印第安人的回忆记录,也是小说中的“我”的工作——校对一份记录了数百场屠杀的口述史料。

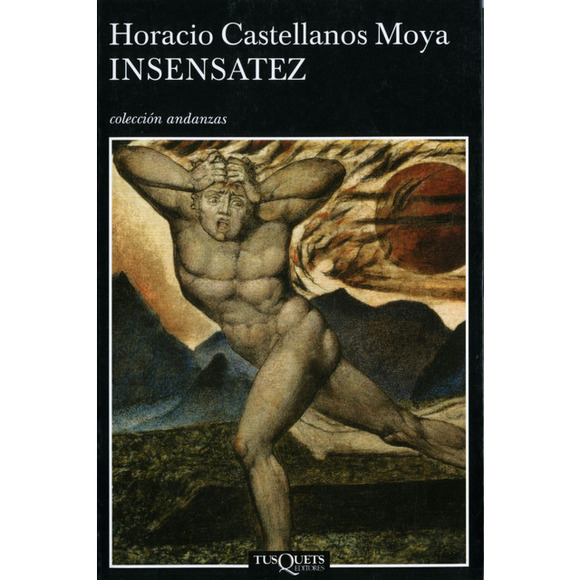

奥拉西奥·卡斯特利亚诺斯·莫亚(Horacio Castellanos Moya)作为拉美后“文学爆炸”时代的重要作家,其小说《错乱》日前在中国引进出版。《错乱》讲述了一位逃亡作家因编辑一份长达一千一百页的证词档案而逐渐走向精神错乱的故事。

“这一份证词就像一个个装满疼痛的浓缩胶囊,一字一句都如此响亮,有力而深刻。”为了抵抗这份疼痛与恐惧,“我”嘲讽一切、怀疑一切,以不相信来获得自我的合理性。同时,“我”以性爱和寻找证词中的诗意,来遮蔽证词里的暴力与血腥,最终却仍走向了偏执和沉沦。

“我”执着于和门卫争辩街上的枪响是五声还是六声,“我”感觉街上每个人都要来追杀我,“我”不断陷入抓着新生婴儿的脑袋撞向横梁的幻象,最后,“我”在狂欢节上高喊着“我们都知道谁是杀人犯”的口号回到家中,想象和现实逐渐重叠。

在接受界面文化(ID:booksandfun)专访时,莫亚说“在中美洲,死亡过于迫近,人们到头来除了拿它开开玩笑,别无他法”,“我”的错乱是中美洲地区人们的真实困境。

莫亚执着于描写历史创伤下人的心理状态,政治是土壤,人才是目的。他提到,“对作家来说,进入一个人物的大脑很难,之后再走出来可能更难……我的小说在本质上是心理的,它们所呈现的,是人在特定情形下所展开的思想和情感活动。”

在一个充斥着政治狂热的病态社会,人以何种方式存活下去?当历史伤疤成为集体记忆,它又将如何指导后来人的生活?当暴力越来越常态化,精神错乱成为普遍现象之时,疯癫与文明又该如何界定?莫亚试图以小说《错乱》为这些困难的问题作答。此外,在这次采访中,他也回应了关于“黑色幽默”、命运观以及文学与政治的关系等问题。

界面文化:“错乱”既是小说的标题,也是小说中人物的状态。小说试图将暴力与血腥戏谑化、幽默化、日常化,这在一定程度上也造成了读者阅读感受的一种错乱。作为作者,你理解的错乱有几层意涵?

莫亚:有好几层涵义。日常生活中的错乱源于缺乏常识。小说中没有直接的暴力,暴力只存在于主人公阅读的人权报告中。大部分事件都发生在主人公的脑海里,小说描述的就是他的心理状态。而这些状态与常识发生冲突,引读者发笑的正是这种错乱的心理状态。

在另一个层面上,历史的错乱在于将错误的、甚至足以构成罪行的理性用于处理集体问题。政治领导人会认为,施暴和屠杀可以解决问题,但这种所谓的理性是一种历史的错乱。因为从长远来看,暴力只会使问题恶化,并导致它们循环再生。

最后,还存在一种宇宙观的错乱,它来自于这样的想法:人类是宇宙中唯一存在的物种,因此人类可以“征服”宇宙。然而事实是,我们根本不知道,在这个迷失、孤立的星球上,我们存在的意义究竟是什么。

界面文化:《错乱》在扉页引语里引用了《安提戈涅》里伊斯墨涅的一句话:“啊,主上,人倒了霉,甚至天生的理智也难保持,会得错乱。”伊斯墨涅在《安提戈涅》里是父亲乱伦罪的背负者、是现实命运的承担者,从不主动抗争。伊斯墨涅认为的错乱是对现实秩序、法律的违背,而安提戈涅认为的错乱是对神法、对自然情感的违背以及对不合理的人法的遵从。《错乱》里的“我”是伊斯墨涅式的人物吗?你又如何看待伊斯墨涅与安提戈涅的行为呢?

莫亚:《错乱》中的“我”,相比于安提戈涅,更接近伊斯墨涅:他为赚取薪资而工作,在法则范畴以内生存;他身上没有叛逆,只有混乱和无意识。被政治权力——在安提戈涅的故事里是透克洛斯(Teucer),在《错乱》中是危地马拉军队——视为敌人的人,必然会陷入脆弱和无助的境地。安提戈涅的神话与我的小说的关系或许就在于,它们都描述了这种脆弱的状态。

界面文化:“见证文学”作为中美洲20世纪文学的重要流派,主要指以历史真相为基础、书写边缘群体的抗争诉求并进行社会动员的非虚构类作品。你如何看待个人的历史和“见证文学”书写的历史?

莫亚:个人历史很大程度上被集体历史所决定。无论一个人多么想与众不同,或是想逃离自己所属的社会,都不可能摆脱集体历史为其留下的印记。内战时期危地马拉原住民处于军事镇压之下,这些受害者的个人生活,就是被这段悲惨的集体命运所决定的。

界面文化:你曾在一次演讲中说:“我们用笑来抵御精神错乱。”在《错乱》里,幽默讽刺、妄想症等都是“我”的心理保护机制,试图以此抵御精神错乱,但最终“我”还是精神崩溃了。这种崩溃是无法逃脱的宿命吗?以幽默与妄想症面对这个世界,是对现实秩序的消极顺从还是有限反抗?

莫亚:在我看来,命运之所以是命运,就在于它的不可避免,至少就希腊神话而言,莱瑶斯、俄狄浦斯、透克洛斯、彭透斯等等都拒绝接受自己的命运,试图改变或逃避它,但都没有成功。《错乱》的主人公也无法逃避他的命运。确实,当现实非常残酷时,幽默可以作为一种对抗机制发挥作用,能够弱化事件的力度或严酷性。在我们在不得不面对一种严酷、高压的生活时,它可以被用来减轻精神压力。

界面文化:幽默或许能够减轻严酷现实的伤害,《错乱》中许多幽默和反讽的语句也似乎冲淡了历史的暴力,你是如何调控和运用这种幽默的?

莫亚:我在写作时不考虑幽默,甚至没有想过要保持任何形式的平衡。我所做的就是进入角色的头脑,体会他如何看待世界,并在此基础上发展他的故事。这个人物做出那些言行,并不是因为他想笑,有意要搞笑或制造幽默。他说什么做什么,都是正常甚至认真地在做、在说。是他的缺乏常识——我再说一遍,是他对自己缺乏常识的无意识——才为故事制造出了幽默效果。

界面文化:你曾说,“我基本不会赋予我的人物以同情心,我不是那样的作家。”假如赋予《错乱》里的“我”以同情心,会造成对以幽默反讽的心理防范机制的消解吗?

莫亚:这个人物不同情任何人,无论是受害者还是施害者,尽管他的精神状态一度与双方都发生了认同。认同与同情是不一样的。我认为,如果他对某项事业产生了同情,那他就将变成另一个人物,我们看到的也将是另一个故事、另一部小说了。而这种通过幽默和讽刺来进行自我保护的心理特征,在大多数目睹过一些极端非理性暴力的人身上都可以看到。在中美洲,死亡过于迫近,人们到头来除了拿它开开玩笑,别无他法。

界面文化:在《错乱》里,似乎“我”对所有的事情都是嘲讽、不相信的态度,“我”在解构一切东西,包括“我”自己。你认为有什么东西是永恒的、可坚守的吗?

莫亚:我的感觉是,这是一个迟早会步入深渊的人物,因为他无所依托。他嘲笑暴力,但同时也是一个思想和情感都深受该暴力影响的人。这种无所依托、无可坚守的状态,终将导致他的沉沦。

界面文化:《错乱》中很多章节都以时间和地点的陈述开篇(“今天第一天入职”、“那天早上,我在位于恩喀斯大楼的公寓里醒来”、“今天星期日”、“那天上午”、“我躺在床上”、“我晚上八点半来到第六大道1-25号公寓”等),你是否试图以这种有逻辑性的叙事来确保“我”没有错乱?

莫亚:在我看来,神经质人格的特征之一是对时间和空间方位的执着,而他们自己往往没有意识到这一点。这个人物就是如此,他对时间和空间的关注,是为了抓住一些现实感。但我需要提醒您,他并没有意识到自己在渐渐发疯。正是这份无意识,才导致一些在读者看来很好笑的桥段发生。在一个理智的人看来,这是一场荒谬的争执。但偏执型人格最注重细节,他们在细节的世界中摸爬滚打,无法脱身。这个人物正是如此。偏执和荒诞之间的界限十分微妙。

界面文化:萨尔瓦多作家米盖尔·韦索·米克斯特曾用三个V开头的词形容萨尔瓦多当代社会:暴力(violenta)、邪恶(vil)、空洞(vacía),长期处于黑帮、内战、枪杀、抢劫之中,暴力成为中美洲的标签。中美洲作家们对于暴力的持续关注与书写,是否会反作用地强化这种民族性格呢?同时也将人们对问题的处理方式进一步固化在暴力上?

莫亚:文学是一个社会的产物,而非其成因。作家感知、投射、再现、虚构化社会所赋予他或她的东西。如果社会是暴力的,文学就会或明确或隐晦地表达这种暴力。文学顶多只能就人及其周围环境的各种复杂性、细微处和内在冲突提出一些问题。文学帮助人类看到自己,没有遮掩和藏身之处的自己;看到谎言的力量,也看到谎言的脆弱。一切暴力中都包含着谎言,一个国家的暴力只能暴露出它巨大的谎言。文学并没有巩固这些始终隐藏着的谎言,而是试图将其暴露在阳光下。

界面文化:你曾多次提到自己童年的暴力经历,小说中也充满暴力叙事。这种童年的暴力记忆是否成为如今你无法摆脱的创作底色?

莫亚:作家与其童年和青春期之间的关系因人而异,这份关系以非常个人化的方式影响着作家,不能一概而论。有人说,最具决定性的是童年时期,也有人说是青春期;在我这里,两段记忆都留下了影响。但我认为,相比于记得住的事,那些记不住的对我施加的影响更多。那是存在于每个人身上的“月之暗面”。正是由于它的黑暗和未知,它可以比记忆中已知的部分更具决定性。这部分也会为作家的世界观,及其对生活和创作的态度留下印记。

界面文化:在其他媒体的采访中,你表示对中国文学的了解更多限于李白、杜甫等古代诗人。巧合的是,波拉尼奥在《荒野侦探》中也曾提陶渊明、王维、李白、杜甫和白居易等人。

莫亚:我不知道波拉尼奥也喜欢这些诗人。也许是个巧合。上世纪70年代中期,我和我萨尔瓦多的诗人朋友们一起,带着极大的钦佩之情阅读过这些作品。这些诗在多大程度上影响了我们,我不知道。在我看来,它们体现了一个世界诗歌的高峰。

界面文化:《错乱》里的“我”带有明显的现代犬儒主义者的特征,怀疑一切,不相信道德与智识,功利至上,“以不相信来获得自我的合理性”,抬高虚无主义的价值。当代人似乎用这种犬儒主义作为自我保护的外壳,你如何看待现代社会这种犬儒主义的弥漫?

莫亚:虚无主义是对一切道德、宗教和政治信条的否定。在我看来,这个对《错乱》主人公来说太高级了,因为他生活在一个拥有信念就会送命的环境,而他只是在用拒绝相信来保护自己、让自己活下去。他来自于一个充斥着政治狂热的病态社会。他的人生态度不是通过理论阐述得来的,而只是一种生存机制。另一方面,我不确定现在的世界是否比过去更加犬儒:犬儒和虚伪始终存在,尤其在那些当权者身上。不同的只是,现在人们更容易看到、意识到它。

界面文化:如今你主要居住在美国和瑞士,之后的小说是否会考虑将叙事视角和内容转移到美国或欧洲国家呢?

莫亚:我最新的小说《被驯服的人》(El hombre amansado, 2022)发生在斯德哥尔摩,前一部小说《血肠》(Moronga, 2018),人物的活动地点在一座叫Merlow City的美国中西部小镇、华盛顿特区,还有芝加哥。通常,作家居住过的地点会为其故事提供场景,至于我的角色,他们仍然是那些来自中美洲的,饱受折磨、危机四伏、适应不良的人。

(感谢《错乱》译者张婷婷提供翻译协助)