在白鲟被宣布灭绝之际,界面文化连线危起伟,与他谈了谈水利工程建设对白鲟生存的影响、鱼类栖息地保护的重要性,以及水生动物保护的特殊性等问题。

葛洲坝建成之后发行的白鲟邮票(图片来源:视觉中国)

记者 |

编辑 | 黄月

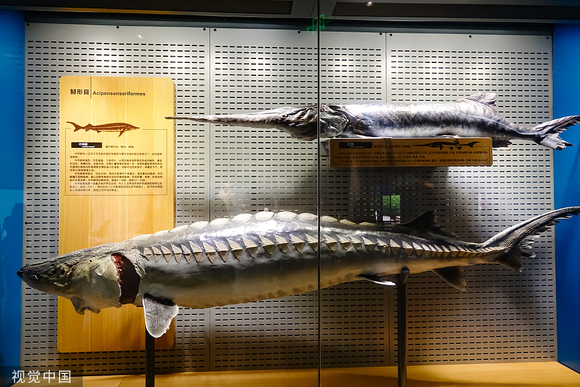

白鲟已经存活了1.5亿年。

1.5亿年前,它与恐龙共享同一片天空,游过灭绝的命运,见证了人类的出现。2000年前,它是周人作为祈求福祉的祭祀鱼,《礼记》里曾描述周天子的春季祭祀为“天子始乘舟,荐鲔于寝庙”,“鲔”即白鲟的古称。三国东吴的薛综、西晋的陆机,北魏的郦道元,都言曾在洛阳龙门遇白鲟,足见那时水流充盈、河道蔓生,白鲟可以自长江上游而下,游弋数千里抵洛阳。

鱼儿躲过了亿年前那颗毁灭恐龙的陨石撞击,却没有敌过现代人建的大坝、改的河道。1.5亿年后的今天,世界自然保护联盟(IUCN)宣布世上再无白鲟。在船只触礁的冥冥偶然里,我们最后一次跟丢了它,或者说,是它甩开了人类,只身游入了最深最深的湮灭之河里。

危起伟是中国水产科学研究院长江水产研究所研究员、武汉长江中华鲟保护中心发起人,曾和团队在2019年发表论文,指出白鲟在2005-2010年间已经灭绝,1993年该物种就已功能性灭绝。论文发表后引发广泛关注,如今,这一结论被IUCN正式确认。

自1984年起,危起伟就在长江水产研究所做白鲟保护工作,几十年来,他历经了和白鲟的相遇与永别,深知保种工作的重要意义。在白鲟被宣布灭绝之际,界面文化(ID:booksandfun)连线危起伟,与他谈了谈水利工程建设对白鲟生存的影响、鱼类栖息地保护的重要性,以及水生动物保护的特殊性等问题。

界面文化:你在2020年的论文里已经得出了白鲟灭绝的结论,这次是世界自然保护联盟(IUCN)正式宣布灭绝,从程序上一般如何判断生物灭绝呢?

危起伟:2020年,我们团队发表了一篇学术论文,通过模型推断白鲟已经灭绝,灭绝的时间是2005-2010年。本月21号IUCN官方宣布,确定白鲟濒危状况到了灭绝等级。

IUCN是国际上的一个物种权威机构,一般由它来宣布物种是否灭绝。他们把物种受威胁程度划分为八个等级,包括濒危、极危、野外灭绝、灭绝等。灭绝是一种生物的最后一个个体已经死亡,没有了活体;野外灭绝是生物仅仅生活在人工栽培和人工圈养状态下,比如长江鲟。(流程通常是)首先需要收集到物种的原始数据,调查的时间在生物的生命周期范围内,之后IUCN会组成一个专家组进行论证和评估。

界面文化:白鲟灭绝的主要原因有哪些?

危起伟:灭绝的原因主要是两个方面,一是对生物个体直接的伤害,比如人类捕捞、船只的碰撞噪声,还有污染等对鱼的影响。我们很明显可以看到,长江捕捞的鱼越来越少,存活率很低。

第二个是间接的影响,主要是对鱼类生活史环节的干扰,比如由于捕捞过度,鱼找不到食物了。这其中关键的影响是鱼的洄游通道被水利工程阻隔,白鲟的产卵场在宜宾(长江上游),但它的食物主要在长江中下游甚至近海。由于葛洲坝的修建,食物摄取场和产卵场之间的洄游通道被切断,这是白鲟最主要的灭绝原因。

界面文化:你从1984年起就在长江水产研究所围绕白鲟工作,一直到2003年见到最后一只白鲟,可以谈谈你工作后和白鲟的接触经历吗?

危起伟:白鲟一直是比较珍稀的动物,出现频率不高。我1984年参加工作之后,大概接触了几十例。80年代时,人们在宜昌、葛洲坝以及荆州附近,时不时会捡到白鲟的尸体,有的是渔民捕获的,有的是被船只螺旋桨打伤打死的。

这几天流传的一张照片是河滩上的一只白鲟,那是我在1993年拍摄的,那条白鲟我们救治了一会,最终还是死亡了。90年代初有好几例活体被发现,赶过去都没有救活。真正一次救活我记得是在2002年12月1号,南京发现一条白鲟,这条鱼我们只养活了29天。2003年1月24号,我们接到通知发现一条活体白鲟,这也是我们见到的最后一条,救治之后它好得很快。鉴于之前的经验,我们把它放流了,本来是想沿路追踪它,找到它的产卵场,但后来因为船只触礁,这条鱼跟丢了。十年来我们一直想找到它,但再也没有发现过,没想到那次是和最后一条白鲟的永别。

现在回想起来,对于习性不太了解的野生鱼类,人工条件下很难救活成年个体,幼鱼会容易很多。但我们当时没有去研究幼鱼,所以等到白鲟快没有的时候,成鱼想救也救不活了。

如果我们在六七十年代有条件把白鲟养起来做人工繁殖,像我们现在四大家鱼一样,应该是可以保种的,比如中华鲟现在就做到了这一点。很遗憾,当时没有这么发达的条件。

界面文化:长江流域列为国家一级保护动物的有四个物种:白鳍豚、白鲟、长江鲟、中华鲟。白鳍豚早在二十年前灭绝。在世界自然保护联盟(IUCN)的报告里,白鲟被宣布灭绝了,长江鲟升级为野外灭绝,中华鲟目前的状况现在是什么样的?

危起伟:白鲟的灭绝已经发生了,现在最重要的就是尽力挽救还没有灭种的濒危物种,比如中华鲟和长江鲟。中华鲟的保护现在很困难,实际上已经五年没有自然繁殖了,再这样下去真有可能会和白鲟一样。

中华鲟自然繁殖中断的关键原因是葛洲坝阻隔,还有三峡这类长江上游特大型梯级水电工程的相继蓄水。河道冲刷、防洪、城市景观这些人类活动也让中华鲟幼鱼栖息地丧失,补充群体减少,而且近四十年来中华鲟人工增殖放流措施没有得到科学有效的实施。现在海洋捕捞强度太大,中华鲟好不容易繁殖了,又被人捕上来,对种群也有很大的影响。

界面文化:2020年,农业农村部发布了“长江十年禁渔计划”,但对于水生生物的保护,仅靠“休渔”够吗?还有哪些环节会威胁鱼类的生存?

危起伟:“十年休渔”的意义在于减少了对生物本身的直接伤害,但间接的原因——栖息地破坏和生活史环节被干扰——是更重要的,恢复生态才是关键。长江现在因为水利工程上下阻隔,水文节律发生变化,整个栖息地的质量都改变了,所以整个长江生物保护工作更重要的还是栖息地修复。

界面文化:在淡水鱼类保护界,很多人指出鱼类栖息地保护一直没有得到足够重视,栖息地保护为什么这么难?

危起伟:因为鱼的栖息地也是我们人类的活动场所,长江流域是我们经济活动最密集的区域,一些人类活动,比如行船、发电、排污,都会影响河流环境。比如在葛洲坝区域,水电设施的影响很大,除此之外,那里行船也比较密集,人们大量挖掘砂石会造成江体的扰动,码头和城市灯光秀也会影响到鱼的生存。

葛洲坝和三峡这类工程影响了整体的水文节律。长江现在的“滞温效应”很明显,“滞温”即水体温度变化相对气候变化推迟。比如以前冬天的宜昌有8℃左右,现在冬天最低温度高达14、5℃,差距非常大,到了夏天温度又比以前要低一些。这会影响到鱼类的发育、代谢、产卵等等,像中华鲟的适宜产卵水温是18℃,但长江上大坝的滞温效应导致了秋冬季节水温上升。从2003年三峡大坝蓄水后,长江秋冬季水温平均升高了2-6℃,中华鲟很难在这种条件下繁殖。

“滞温效应”产生的最主要原因在于,修建水利工程之后,大坝蓄水使得水流转化成湖泊,水从流动变成静止,曾经被带起的泥沙慢慢沉淀下来,水体变得比之前更清澈,改变了光线对水温的影响。此外,水体变得比以往更大了,对温度变化的反应自然更慢。

人类对浅水区域的改造也是栖息地破坏的重要原因。对小鱼和幼鱼来说,它们都在洲滩和河滨带的浅水区域捕食,但现在长江两岸都是江滩公园,浅水区用大理石、石块重新铺了一遍,表面光滑,没有褶皱,不仅植物在水泥上长不起来,鱼类也不便于藏匿和摄食,栖息地也就没有了。

界面文化:长江从西向东曲折绵延6300公里,流域的管理涉及多个省份,以及复杂的职能部门协作工作。不同部门与不同属地之间的配合,会阻碍流域整体生态系统的治理吗?

危起伟:长江是个多功能的河流,包括航运、水利、农业灌溉、老百姓吃水喝水等,不同功能由不同部门来管。现在各地都在建水库,都想把水蓄在自己的地方不流下去,排污的话就全部排给别人,所以当年制定《长江保护法》就是想让各个部门能综合考虑这些问题。

长江是多用途的河流,不同部门与属地之间的配合是很难的。农业农村部有一个长江流域的鱼类管理办公室,主要是从鱼类本身管理出发做工作,比如渔政执法以及捕鱼钓鱼管理。水资源归水利部门主管,环境水质是环保部门来管,栖息地则是自然资源部定保护区……各个部门都只管自己的领域,几乎没有协调机制,虽然理论上有《长江保护法》的规定,但现实中实现协调合作还很远。

界面文化:你此前在采访中提到,水生动物保护长年被人们忽略。实际上,建国之后灭绝的脊椎动物基本都是水生动物,但相较于陆生生物而言,人们更少关注水生动物。鱼类好像也更难让人类感受到情感上的联结,鲟类由于体积庞大,被定为旗舰物种,公众对它们的关注相对很高,但其他的淡水物种——比如最近同样面临栖息地问题的川陕哲罗鲑,外形看上去比鲟类更普通——似乎只有在了解到其生态特殊性后才能在情感上共振。

危起伟:水生动物保护比陆生要难多了。河流是公共活动的区域,不像陆生划个保护区就可以不让人进去,河流做不到这样。另外,水生生物因为一直待在水里,没有进入我们的视野范围,很容易被人忽略,不像陆生生物看得见摸得着,出了什么事更能被注意到。

我们现在想到水生生物,更常见的联想是它们是食物,都是能吃的,但对陆生生物我们已经形成了共识,不能随意捕杀食用。麻雀不能随便打,但鱼可以随便钓;街道上的树不能随便砍,但水草可以随便捞,这就是公众意识和理念的问题。还有你说的这一点也很重要——水生生物看上去没这么可爱,它们大多数也没有叫声,比较难让人建立情感联系。

界面文化:除了白鲟之外,最近很多人关注到川陕哲罗鲑的情况也不容乐观。《四川巴拉水电站的环境影响评价报告书》显示,该电站建设将淹没川陕哲罗鲑的两处产卵场,并对下游两处产卵场产生扰动。近来鄱阳湖的水利枢纽工程也遭到了很多反对,环评报告显示其有湿地破坏的可能。但现在也有许多人在看到这类环保诉求时会认为这会干扰当地经济发展。你怎么看待发展和环保的关系?

危起伟:发展和环保是某个社会发展阶段必然产生的冲突。水电站在长江上游建了一个又一个,阿坝州这类少数民族地区要发展地方经济,建电站可以大大增加地方税收,至于环境问题、川陕哲罗鲑的家园怎么样,成了排在最后的考量。但我们是不是要给鱼留一点可以持续种群的小地方?至少把一个物种保留下来。我想这已经是退到非常让步的程度了,现在的情况是电站修得越来越多,鱼基本上没有了。

已经建了的那些水利工程拆了可惜,但再不要建多了。另外,一个地方建了水电站之后也应该给出相应的补偿经费,用来把鱼类栖息地修补好,现在的情况是类似补偿在博弈之下给得太少了。鄱阳湖也是这样,他们想蓄水给周边的工农业做发展,但这样下游水就会变少,我们不能只考虑一个地方。

现在最重要的是要做好保种计划,我们发现长江30%的鱼类没有捕捞记录,物种生存岌岌可危,应该马上采取措施抢救。如果白鲟能早一点做好保种,现在完全是有再恢复可能的,朱鹮当年也消失了,但做好保种就有了慢慢恢复的希望。保种是最关键的,虽然我们现在的生物技术要恢复一个自然种还很难,但50年或100年之后可能就会技术突破。