所有内容产业从业者和内容行业,都必须要适应一个版权保护更加严谨的时代了。

文|毒眸

2005年首播,2018年停播,但至今仍活跃在互联网平台的新闻节目《谭谈交通》,可能要在2022年跟观众告别了。

事情要从7月10日说起。当晚,谭乔在个人社交账号上发布了一则视频。视频中,谭乔先是出现在一个摄影棚中,接受同为B站UP主的大漠叔叔的“演技指导”,继而面向镜头,开始将自己视频被投诉的事情娓娓道来。

谭乔表示,自己是收到了网友的提醒,才发现自己在B站的众多视频被投诉下架,投诉的主体是成都游术文化传播有限公司。同时,许多其他B站UP主依据《谭谈交通》视频素材创作的视频,也受到了相同的待遇。为此,谭乔甚至有可能要付出千万赔偿。

毒眸在浏览谭乔B站主页后发现,谭乔的B站主页目前仅有79条视频,而在此之前有三百余条。其中,谭乔曾上传至B站的《谭谈交通》原视频,则被全部下架,无法查看。

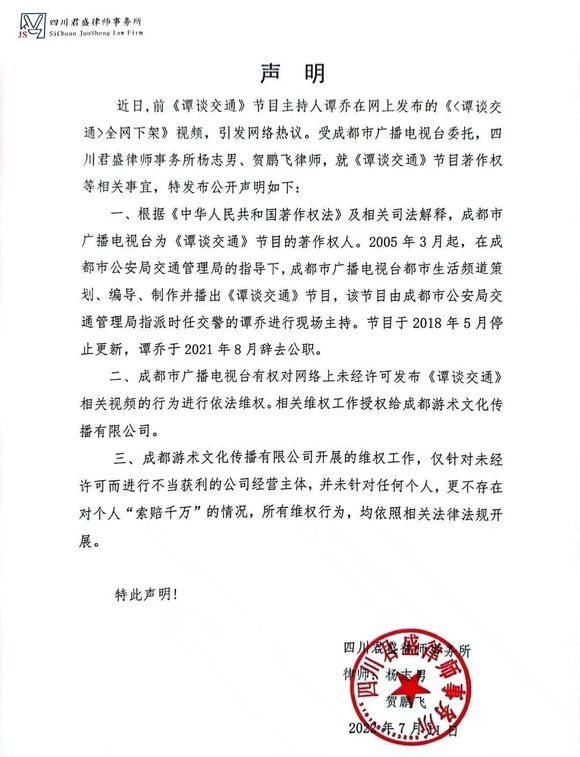

事件发酵后,成都广电公布了一张授权书,授权书表明,成都广电将相关权利授予了成都游术并委托其进行维权。授权书签订的时间为2021年9月。而据企查查数据显示,成都游术在此期间对外发起了近百次诉讼,被告包含爱优腾B快等视频平台,而案件大多均与“侵害作品信息网络传播权”有关。

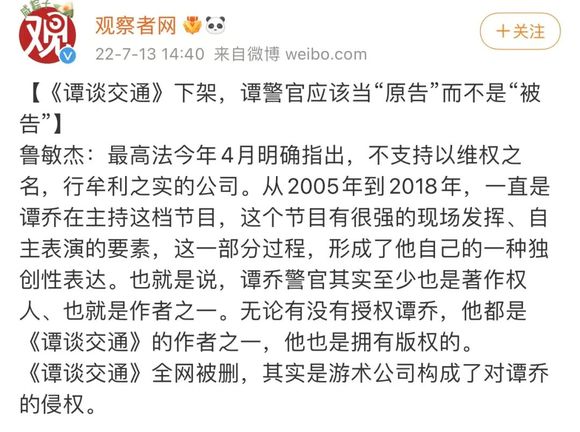

目前来看,谭乔事件仍然存在众多的疑点,不少法律界人士都认为,《谭谈交通》的版权归属仍存在争议,难以明确界定。同时,谭乔事件也适用于2020年新颁布的《著作权法》,在谭乔和相关单位对簿公堂之前,关于法条的解释和认定,仍没有来自官方机构的确认。

不过,唯一可以确认的是,在很长的一段时间里,观众见不到《谭谈交通》了。

对于缺少一定知识基础的吃瓜群众来说,谭乔事件最耸人听闻的说法莫过于“我侵权了我自己”。实际上,抛开谭sir事件本身来说,不少文娱作品的著作权,都不归属于最为大众熟知的名字,而一般都为作品的制作方所有。

要落在谭sir的事件上,就会复杂很多。关于《谭谈交通》著作权的归属,首先要判定《谭谈交通》节目的属性,但《谭谈交通》目前无法被简单认定为某一种作品。目前,谭乔和成都广电倾向于阐述节目有利于己方的属性。因此在法律上,《谭谈交通》的著作权归属,仍存在很多疑点。

这些疑点,很大程度上来源于《谭谈交通》的历史问题。

《谭谈交通》首播于2005年,当时新交通法刚刚颁布没多久,成都电视台和交管局便准备联合开设一档普及道路交通安全法的电视节目,用以提高观众的交通安全意识,这很大程度上表明,《谭谈交通》在开始就具有相当的公益性质,节目的最终目的是为了让交通安全法得到更广泛的传播。

彼时在交管局做交警,同时有着相当的市井背景,擅长出境的交警谭乔被选做了主持人。节目制作人结合谭乔的名字,将节目命名为《谭谈交通》。从最开始,节目就拥有强烈的谭乔本人的印记。

作为被从交管局借调去电视台的主持人谭乔,从那时候开始就变成了两边都不待见的边缘人,对电视台来说,谭乔是外人,而对于交管局的同事,谭乔早已不在单位工作,跟他们相隔甚远。

这些问题本来只是困扰着谭乔个人的心境,模糊的身份让他无法与同事友好相处,但让人意想不到的是,多年以后,这些权属不清的历史遗留问题,反而让谭乔遭遇了重大危机。

据谭乔本人在视频中所说,当年拍摄《谭谈交通》时,他并没有签署相关合同及协议,这让版权的归属进一步陷入模糊地带。目前,虽然谭乔主张自己作为视频的唯一原创作者,但成都广电作为制作方,同样也有相应的法理依据认定自己才是著作权的享有者。

在此基础上,成都广电将相关权利授予给了成都游术,而据上游新闻报道,成都广电内部人士表示,长期以来成都广播电视台对于《谭谈交通》的权利没有进行任何主张,“但这并不代表着电视台方面对于著作权的放弃,谭乔个人通过侵权的行为长期以来获取了大量的利益,这是公认的,并不代表着任何个人可以随便侵权。”

对于地方电视台来说,地方节目的公益性和商业价值往往模糊而统一的。除了普法作用之外,《谭谈交通》的火爆多少也给地方台当年的广告招商带来了一些优势。

当来到新媒体时代,《谭谈交通》早已停播,不能给地方台带来任何增量价值。地方电视台又在短视频平台的冲击下日渐式微,《谭谈交通》此时对地方台的意义,就更在商业性而非公益性上了。

至于被授权的成都游术,是一家什么公司呢?

据企查查数据显示,成都游术文化传播有限公司注册于2018年3月16日,注册资本50万元人民币,持股人为张宇航和邱健,这俩人分别持股58%和42%,同时,这两位股东的关联企业仅有此一家。企查查还显示,该公司的实际参保人数为0人。

毒眸尝试通过企查查显示的联系方式去联系该公司,但多次拨打电话后并未得到回应,目前该公司也未与谭乔本人沟通,后续也没有公开更多信息。

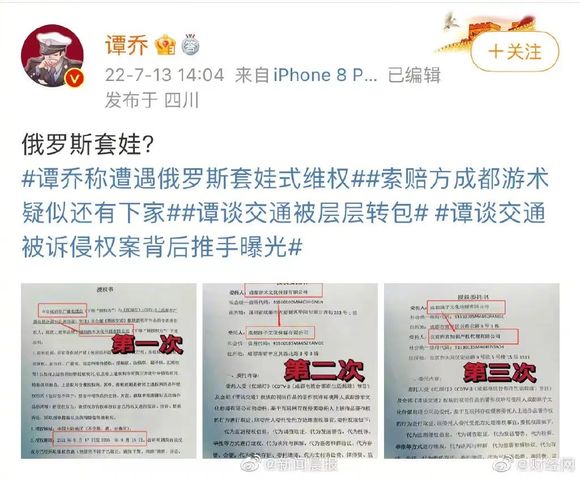

就在昨天,谭乔在微博中po出了三张图片,还带上了遭遇套娃式维权的微博tag。图片显示,此前曾向谭乔索赔的成都游术文化传播有限公司,将从成都广电手中拿到的《谭谈交通》相关权利二次授予了成都妹子文化传媒公司。该公司则如法炮制,将相关权利再度授予给北京析言知识产权代理有限公司。

回到成都后,谭乔也实地走访了两家位于成都的公司。谭乔本人实地探访该地之后则发现,成都游术的登记地址并没有所谓的成都游术,取而代之的是一家名为“悠悠副食”的服装店。而另一家成都妹子文化传媒有限公司的登记地址,则是一家咖啡店。

有意思的是,上述三家公司在企查查均显示为参保人数0人。

尽管在各类新闻报道中,法律界人士的看法众说纷纭,但一个基本的共识是,这是2021年《著作权法》第三次修订之后一个非常典型的争议案件。

之所以具有“典型性”,是因为和过往的大多数影视作品版权纠纷相比,《谭谈交通》这个案例在很多方面处于“模糊地带”。

其一在于,在往常影视领域更常见的版权纠纷案例中,“视听作品”的认定并不困难。而《谭谈交通》究竟应该被认定为《著作权法》中的“视听作品”还是“口述作品”,目前存在争议。

“视听作品”的概念是《著作权法》第三次修订之后的新提法,修订前的对应概念为“电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品”。在旧概念里,对原创性有较高要求,比如规定应当有剧本、剧本有剧情、人物关系,有音乐、歌曲,表演等。

而《谭谈交通》的节目形式为谭乔走到街上找群众对话,本身不存在剧本和表演的成分,因此或许有被认定为“口述作品”的可能。两种不同的认定方式,也将极有可能影响到谭乔本人是否享有或部分享有该节目的著作权。

其二在于,过往的影视作品版权纠纷中,涉嫌侵权方往往是第三方。而此次作为视频上传者的谭乔,本人就是《谭谈交通》的核心创作者之一,在著作权没有事先约定的情况下,是否可以主张存在部分著作权存在争议。

除这两点之外,另一大争议来源于,谭乔认为自己上传的是“公益普法”性质的节目,帮助其进行传播本身亦是普法的一个环节,而谭乔本人也称已将视频激励所得拿去做公益,主观和客观上都未有利用其直接进行盈利的情形。

但据北京金诚同达律师事务所米新磊律师介绍,一般来说只要将作品上传至B站等商业性质的视频平台,其行为就已经很难说是一个纯粹的公益行为了,“尤其是如果已经成了一个大V,在B站就肯定会有流量收益,不论这个收益是否用作公益用途,都很难被当然认定为合理使用的情形。”

在我国《著作权法》中规定的“合理使用”情况有12种,和文娱行业关联最多的仅1种,即“为了评论说明解释某一个问题,在自己的作品里适当引用已发表的作品”。

实际上,自去年以来,影视作品版权方与各类视频平台中的创作者,一直处于剑拔弩张的关系中。2021年4月9日和4月23日,行业内73家影视单位就曾先后两次发布了针对各大网络平台影视侵权行为的联合倡议书。

值得注意的是,在第二次发布的倡议书里,对具体侵权行为的描述做了调整,将“剪辑、切条、搬运、传播”等行为改为“切条、搬运、速看和合辑”。

这流露出一条信息:目前的影视行业中的版权方,主要针对的侵权行为是进行简单加工的“搬运者”,这一类视频会对直接损伤到版权平台和版权内容的收益,性质已经近似于“盗版”。而具有更多独创性在其中的“二创”类内容,则处于“时而欢迎、时而打击”的模糊地带。

相关从业者则告诉毒眸,平台往往都是处于投诉方和用户的中间地带,一般情况下,只要有主体拿出明确的版权证明发起侵权投诉,平台都会做处理。但被处理的视频也不一定就是被下架,如果相关创作作品能拿出有效的证明反证,视频也有可能被恢复。

毒眸曾在过往的文章(《剪刀手,困在版权里》)中提到,在影剧综的宣传期,二创作品能给影视内容带来更高的热度,收益大于损害;而当影剧综完播之后,往往有可能开始对版权进行收缴,向平台投诉以下架相关视频。

《谭谈交通》尽管并非传统意义上的影视内容,但其逻辑也与之类似。比如,同为电视台栏目的《1818黄金眼》,由节目官方入驻B站并上传节目视频,目前已拥有56.6万粉丝。节目还曾与B站展开内容合作,制作了《bilibili@黄金眼》的新节目。

与《谭谈交通》不同的是,《1818黄金眼》目前仍处于在播状态,因此与视频平台的合作可以起到前述的“宣传”效果。而《谭谈交通》作为一档已然停播的节目,本身无法从各类二创或搬运视频中获益,于是版权维权自然成了这一阶段利益最大化的选择。

“趋利避害”无可厚非,但获利的空间仍有待商榷。目前,基于成都广电的最新回应,暂不存在“对个人的索赔数千万”一事。在律师看来,索赔数额一方面基于被告侵权所得,另一方面基于原告被侵权后所遭受的损失。

如果两方面都没有相关证明证实的话,法院会基于法定赔偿额进行自由裁量,最高为500万。因此,即便谭乔此后真的与版权方对簿公堂,其面临的赔偿数额也不会夸张到“数千万”的量级。

在现有案例中,即便初始追诉金额看似夸张,最终往往也并未成真。比如前段时间沸沸扬扬的游戏主播PDD直播唱歌侵权一事,据PDD直播所述,《向天再借五百年》的歌曲版权方因其未经许可在直播间哼唱此曲而索赔十万。

PDD表示,“确实你唱一首歌,本来就是在直播这种环境下就是要去征得别人的同意的,只是我们以往的固定思维觉得不需要。所以错其实是我犯的错,只是觉得这个起诉、这个惩罚是不是有一点重了。”后续,PDD也在微博更新进展,已与版权方达成和解,索赔金额并未成行。

要让维护版权的行动不再充满随意性和未知性,需要形成一套更标准化和高效化的行业协同机制。在这方面,音乐行业走在了影视行业的前面。

类似PDD这样的侵权事件实则在直播行业中是常态,而为了有效解决这一类问题,中国音像著作权集体管理协会与中国音像与数字出版协会于2021年11月联合启动了版权费标准的协商工作。

在考虑我国直播行业的营收情况、不同直播类型对音乐录音制品的依赖程度、使用者的承受能力之后,提出了以下版权费标准(草案)与使用者代表协商:泛娱乐直播(不含K歌)100元/直播间/年;泛娱乐直播(含K歌)300元/直播间/年;电商直播间10000元/直播间/年。

可惜的是,半年以来,中国音集协已与直播平台代表进行了三次费率协商,但平台方既未接受权利人提出的方案,也不提出其他方案,进展迟滞。因此,中国音集协在推动协商的同时,开始寻求通过新《著作权法》规定的诉讼和仲裁途径解决费率问题。

在视频平台领域,比起“申诉一个下架一个”的“打地鼠”模式,国外也有更值得借鉴的方式可供参考。比如Youtube就采用收益转移政策,在发现平台内视频有版权问题后,会给出公开提示,网友和创作者均可见。但平台不会选择直接下架视频,而是将此视频的带来的收益,全部直接打到版权方的账户上。这既保证了版权收益不会旁落,也避免了二创创作者的创作热情消弭。

总得来说,《谭谈交通》是社会公众层面的又一次警示,不论纠纷最终结果如何,所有内容产业从业者和内容行业,都必须要适应一个版权保护更加严谨的时代了。