美国党派政治在吸收宗教右翼的力量时,一种旷日持久的、针对女性的道德焦虑在其中发挥作用。

6月24日,堕胎权的支持者在华盛顿国会山上的联邦最高法院外举行示威活动。来源:视觉中国

记者 |

编辑 | 黄月

当地时间6月24日,美国最高法院裁决推翻了“罗诉韦德案”,将堕胎的合法性问题交由各联邦州决定。这一裁决颠覆了近50年前具有里程碑意义的先例——1973年“罗诉韦德案”裁定,女性的堕胎权受宪法保护——预计将严重挑战美国女性的生殖自主权。今年4月,古特马赫研究所(Guttmacher Institute)估计,最终可能有26个州严格限制堕胎(其中13个州有“触发法”,即一旦“罗诉韦德案”被推翻将立即制定法律取消堕胎权),将波及3600万育龄女性。

在当代美国,没有任何一种别的医疗程序像堕胎这样被立法。对于堕胎反对者来说,它不仅是一种医疗程序,和做结肠检查或拔牙的性质完全不同,它是独一无二的。堕胎问题被高度政治化且充满了道德或宗教情感,但并非向来如此——它源自1970年代末共和党拉拢宗教选民的选举策略。无论如何,近半个世纪过去,把堕胎问题放到党派斗争的中心被证明是一个极其高明有效的策略,它的成功之处,是用堕胎问题唤起了基督教福音派选民的强烈情感和道德焦虑。

如果要理解这之间的逻辑通路,我们恐怕需要回顾神话传说、宗教典籍和其他流传下来的书面与口头传统,看堕胎权为何总能触及许多人的敏感神经,为何身为怀孕行为的实施者及其后果的承担者,女人却往往不被认为能在堕胎问题上做出明智的判断。

人类学家弗朗索瓦·艾希提耶(Françoise Héritier)注意到,在世界各地的各种文化中,权力都曾经(而且往往依旧)建立在对女性生育力的管理之上,这种权力是父权制社会的重要(如果不是唯一)基石。荷兰莱顿大学教授米尼克·希珀(Mineke Schipper)直言不讳地谈到,男尊女卑的性别秩序从远古时代起就已建立,尽管这一秩序看似坚不可摧,但男性其实一直隐隐怀有失去权力的恐惧。“对‘任性而无法控制’的女性身体部位滔滔不绝的评论,即男性恐惧失去权力的表现。”她分析认为,“男人需要依靠女人的生育获得子嗣”这一无可辩驳的事实,从人类社会早期开始就给两性关系造成了困扰。确切而言,它给男性带来了一种巨大的不公平感,使他们强烈地渴望被补偿——“他们需要权力,渴望控制女性的繁殖能力,并禁止女性进入某些重要领域。”

从这个角度而言,虽然女性存在“阴茎嫉妒”是一个经典的心理学理论(拜弗洛伊德所赐),但根据精神分析社会学奠基人之一埃里希·弗罗姆(Erich Fromm)在《被遗忘的语言》中提出的观点:

“我们有足够的理由假设,在父权统治尚未建立前,许多男性心中都有一种‘怀孕嫉妒’,这一点即使在今日也可找到许多实例。为了打败母亲,男性必须证明他并不低下无能,他也有生产的天赋。由于他无法凭借子宫生产,他就必须以另一方法生产;他以嘴巴、语言、思想来生产、创造。”

希珀长期研究史诗和创世神话,她在《乐园之丘:权力诞生与被剥夺的历史》一书中指出神话在构建父权制社会中起到的重要作用:神话为人类的生存发展奠定了基础,并且世代相传。这是因为,只要人们相信属于他们自己的故事,故事所描绘的秩序就会在人类社会中延续下去。全球各地的起源和创世神话往往涉及两个关键问题,一是女神和男神各自扮演的角色;二是世界上第一个男人相比第一个女人的优势。神话,因此是将两性关系的天平向男性倾斜的重要推手。

男性对女性的嫉妒除了生育能力以外,还有另外一个物质基础。有学者研究认为,最早出现的农业活动是女性的发明,通过在家附近播种,她们能够比从事狩猎活动的男性更稳定地收获食物。随着女性越来越有能力承担食物供给中的较大份额,她们的威望也在提升,导致“落入下风”的男性产生怨恨心理。但后来男性发明了犁并成功驯化了牛和其他动物帮助人类耕地,使得男性和女性的社会贡献趋于平衡。随着男性发明的耕作农业生产率超过女性发明的传统农业,食物开始有结余,人口得以繁衍,村庄与城市开始出现,男性的社会主导权与自信心也不断提升。

这也反映在创始神话的演变之中。希珀发现,世界各地最早的创世神话中出现的往往是无需男性介入、可以自主创造和诞育生命的(大地)女神。但这一形象逐渐过渡到一种性合作的形式,即在大地能够孕育任何事物之前,天空必须先撒下他富有生命力的种子。最后,能够独自孕育的大地女神逐渐消失,创造生命变成了她的配偶神或者干脆是一位可以独立创造的男性天神的职责。

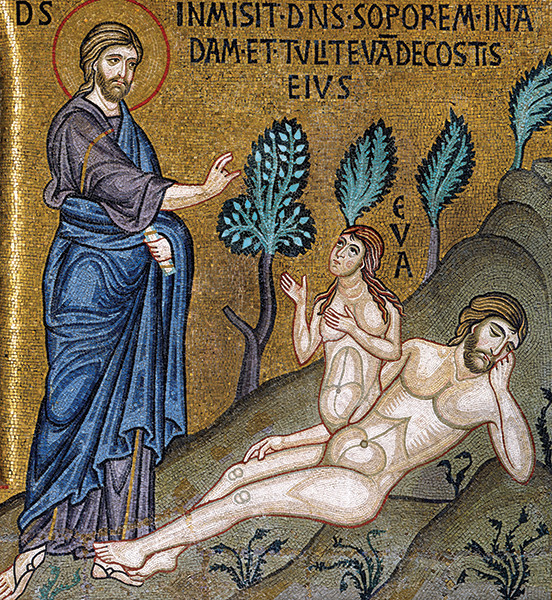

希珀指出,在世界三大一神教(犹太教、基督教和伊斯兰教)中,唯一的、永恒的、万能的、至高无上的神,都被呈现为一个男性。《圣经》是第一部没有女性神,也没有神的女性配偶或恋人的宗教典籍。虽然神学家通常否认上帝有性别,但在信徒的印象中——这一印象很大程度上由文字和视觉材料形成——上帝“显然是位男性,是父权制家长的投影”。

同样,在犹太教、基督教和伊斯兰教中,男性的生育贡献被不成比例地放大。男性无法自己生育后代,导致“将子宫作为男性精子的被动储存库”这一解释的出现,在这三大一神教中,我们都能找到相关神学表述。在伊斯兰教的观念中,男性是诞育生命的主要贡献者,他们体现了“神的难以琢磨、难以描述的制造生命的努力”;女性的身体则是一个被动的、依附性的容器,被男人控制和主宰。基督教传统对亚当与夏娃的描述也呈现出了这一逻辑,从11世纪中期开始,欧洲基督教艺术中甚至出现了一个新的趋势,将创造夏娃的过程描绘为亚当的“生育”行为:夏娃从沉睡的亚当身体右侧跳出,并虔诚地高举双手;上帝被描绘为一个有胡子的男性,作为娴熟的助产士用左手把夏娃从亚当的身体中拉出来,同时右手做出赐福的手势。12-16世纪,亚当“生育”的形象成为了一个非常流行的视觉主题,夏娃从亚当身侧或腹股沟出现,身侧和腹股沟是男性生殖器的隐喻。这些图像向信徒无声地传达着一个信息:男人的存在与意志先于女人,女人是他的附属品。

由此,创始神话在夸大男性贡献的同时巩固了父权社会的意识形态基础。但我们不应忽视,这些神话故事的底色是男性的忧惧——对自身多余的恐惧,以及对(不受控的)女性力量的恐惧。希珀指出,“出于对无法控制的女人的性权利和生育能力的恐惧,男性对子宫的控制被广泛呈现为一种绝对的必要。”控制生育特权的手段包括在任何可能的情境下贬低女性、警告女性所拥有的破坏性力量,以及强调两性差异以维持性别等级秩序。

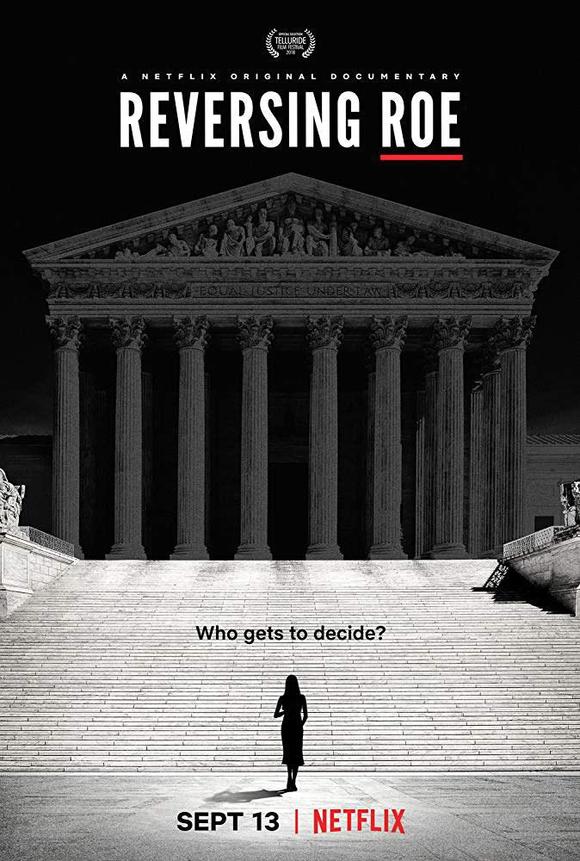

提防与控制女性创造(生育)力量的一个更加深远的影响,是男性为维护自身优越感和“创造”的权力,将女性从公共领域中排除出去。“女性能在‘生育上领先’,就激励男性要在很多别的领域,如经济、政治、科学、文学、艺术等方面超越她们,”希珀写道,“自古以来,女性就被排除在这些领域之外。造成这一局面的部分原因,是历来有很多关于男人的‘迷思’使这一思想得以持续地固化。”而今,美国女性生殖自主权的大幅度倒退很大程度上也延续了父权社会历史上的一贯走势——Netflix纪录片《推翻罗诉韦德案》(Reversing Roe)拍摄记录了多场美国保守州州议会上关于反堕胎法案的辩论,我们看到,一次又一次地,女性议员或义愤填膺或声泪俱下地控诉禁止堕胎将给女性带来的痛苦与伤害,但男性议员对此无动于衷,堕胎禁令以高票通过。

不过,需要强调的是,今日美国围绕堕胎权进行的斗争并不是“性别之争”,民调显示美国男性和女性支持堕胎合法化的比例均过半且接近,宗教和党派才是决定人们立场的最重要因素。上文的分析揭示的是党派政治在吸收宗教右翼的力量时,一种旷日持久的、针对女性的道德焦虑是如何在其中发挥作用的。法律诠释者于是以“传统的名义”,宣布女性没有堕胎的权利,正如今年5月泄漏的“多布斯诉杰克逊女性健康组织案”判决意见草稿中所显示的,大法官阿利托认为,法官需要考察堕胎权是否“深深扎根于我们的历史传统中”,以及该权利是否是保证“美国有序自由体系之必需”。在阿利托看来,从13世纪普通法判例到1973年,禁止堕胎的传统从未中断过,堕胎因此不仅不是第十四条修正案要保护的自由,而应当是需要被惩罚的罪行。但我们必须质疑的是:传统的,就是正确的吗?

对于相信平等、自由等现代价值的美国人来说,最高法院推翻“罗诉韦德案”是当下美国自由主义深陷困境的又一证明。自2016年特朗普当选总统以来,许多美国左翼知识分子都在反思自由主义的节节败退何以至此,其中哥伦比亚大学人文学科教授马克·里拉(Mark Lilla)的观点值得关注。里拉认为,从越战时期的新左派运动开始,美国左翼沉迷身份政治,其斗争焦点也从寻找不同群体之间的共性转向强调各个群体的特性。它导致的结果是自由派开始习惯把每个议题都当作不可侵犯的权利议题,不为谈判留下任何余地,并把反对者视为不道德的怪物而非具有不同观点的公民同胞。于是自由派不再有耐心去理解不同人群的立场,调和分歧,建立共识,而自由主义本身也距离普罗大众越来越远。

里拉提醒我们,自由派保护女性、少数族裔、性少数等弱势群体的主张当然是正当合理的,但在民主制社会中,“有意义地捍卫他们的唯一方式,不是空洞的承认和‘歌颂’姿态,而是赢得选举,并在各级政府中长期掌握权力。要做到这一点,唯一的方法是要有一个尽可能吸引更多人,并让他们齐心协力的理念口号。”自由派并非做不到这一点——就堕胎权而言,已经有越来越多的男人和女人相信父权主义传统价值观在当今社会已不合时宜——但里拉指出,难点在于如何让人们相信“法律面前人人平等”的原则在某些情况下已经被侵犯了,需要纠正这一错误。“大多数人不会感受到他人的痛苦,除非他们感受到(即便以抽象的方式感受到),承受这种痛苦的人可能是我或者我身边的人。”

在里拉看来,身份自由主义是没有未来的,这条路径只会让社会进一步原子化和以邻为壑。要抵抗保守主义带来的破坏性力量,唯有一个方法:重新建立公民共识,强调公民彼此之间享有的权利和必须履行的义务。从最高法院的判决书来看——执笔人大法官托马斯宣布,将以推翻“罗诉韦德案”的逻辑接着推翻避孕产品使用权、同性性行为权和同性婚姻权(In future cases, we should reconsider all of this Court’s substantive due process precedents, including Griswold, Lawrence, and Obergefell)——留给自由主义者的时间不多了。

参考资料:

【荷】米尼克·希珀.《乐园之丘:权力诞生于被剥夺的历史》.广西师范大学出版社.2022.

【美】马克·里拉.《分裂的美国》.上海人民出版社.

《推翻“罗伊诉韦德案”:从大法官阿利托的判词说起》,新京报书评周刊

https://mp.weixin.qq.com/s/fGkfd1m9rAcRDNUGO0kc6w

《从美国推出最严堕胎法案谈起:宗教为何加剧了美国政治分裂?》,界面文化