只有真正辨析消费文化对身体的裹挟,直面“变老”在个人与社会层面的真相,个体才能够真诚地直面自身的焦虑,不再逃避,而是更有勇气地接纳我们必朽的身躯。

来源:视觉中国

记者 |

编辑 | 林子人

养颜燕窝、防皱精华液、抗初老葡萄籽、密发黑芝麻丸……在倡导精致生活的小红书上,一名不到17岁却自嘲“老少女”的花季女孩分享了她的抗初老秘笈,这篇笔记在被大量点赞与收藏之余,也引发了评论区众多女性的惊异与焦虑。据《福布斯》数据统计,大众的抗衰意识正呈现出持续年轻化的趋势,中国20-24岁的都市女性中,有2/5(39%)在使用抗衰老产品。据2020年京东618数据调查,全网有25%的抗初老产品被00后消费者买走。

在全民抗衰已成大势所趋的当下,对衰老的焦虑已成为新一轮容貌焦虑的核心,值得玩味的是,哪里有焦虑,哪里就有市场。在“00后老少女”和“95后老阿姨”的抗老秘笈背后、在对“逆龄生长”和“不老女神”的追随与赞叹背后,是中国“抗衰市场”的高速增长:Euromonitor相关数据显示,中国抗衰市场规模自2016年起呈现持续加速趋势。2018年,抗衰市场规模达到472亿元,同比增速高达17%,《福布斯》报道认为中国抗衰市场未来还有1000亿的发展空间。

关于抗衰老,市场的需求与导向间相互强化的微妙关系值得进一步探析。在当代,“衰老焦虑”似乎已逐渐从原始的“死亡恐惧”和“时间恐惧”等哲思中剥离,演变为一套以“青春”与“美”为核心的消费话术。在追慕年轻、恐惧衰老的焦虑之余,更值得追问的是,“青春”与“美”的必然联系是如何产生的?“年轻即资本”这一论调的逻辑、陷阱以及它所掩盖的结构性的不平等又是什么?在抗衰老的时代大势中,衰老的真相却在逐渐远去,它不断被悬置、被边缘化、被逃避。而只有真正辨析消费文化对身体的裹挟,直面“变老”在个人与社会层面的真相,个体才能够真诚地直面自身的焦虑,不再逃避,而是更有勇气地接纳我们必朽的身躯。

2021年,“沉浸式护肤”等视频内容成为了广大女性网友慰藉无聊、舒缓焦虑的新选择。数十种护肤品在涂抹、按摩、拍打的过程中为肌肤所吸收,这套冗长而精细的动作流程,激起观者对脸部毛孔、细纹、线条等细微变化的体察,并唤起感知上的刺激、愉悦和舒展。于沉浸式护肤中,当代精致女孩对自身肌体的全方位呵护与关注可见一斑。然而,对身体的沉浸式关注并非当代的造物,早在上世纪,它就频繁地出现在各大时尚杂志与大众传媒中。“我发现了我的身体,感觉纯净地触到了它”,“就像我的身体和我进行了拥抱,我不由地爱上了它,我想用对自己孩子的那种温情去照料它”——这些颇含神秘色彩的文字出自上世纪法国时尚杂志ELLE的女性读者,她们正在对身体的重新发现和全情投入中自我告解。

鲍德里亚在《消费社会》一书中观察到,20世纪的时尚行业和大众媒体普遍对女性提出“内转到自己身体中去,并从身体内部对它进行自恋式投入”的建议,它们鼓励女性“把身体当作一座矿藏进行温柔地开发”。然而,这样做的目的根本不是为了更深刻地了解它,而是根据一种完全拜物教的逻辑,“为了使它向外延伸,变成更加光滑、更加完美、更具功能的物品”,以使它在时尚市场上表现为青春与魅力的可见符号。

自20世纪下半叶,女性对自己身体的“自恋式投入”就被等同于自爱和自我实现的神话。经过女性主义与性解放运动的洗礼,身体作为“性自由”与“性别平等”的符号被重新发现,并在大众传媒的舆论导向中不断被神圣化。人们从卫生保健学、医学、时尚等各领域给它附加光环,又建立起无数护理方法、饮食制度、健身实践和快感神话。鲍德里亚认为,这一切都证明身体变成了一种可以救赎我们自身的物品,它的功能与地位彻底取代了灵魂。

其实无论何种物品都能依据同样的拜物逻辑来扮演身体的神圣角色,但鲍德里亚认为,在消费文化中,身体是心理所拥有、操纵、消费的那些物品中最美丽的一个。身体不再是宗教视角中的“肉身”,也不再是工业逻辑中的“劳动力”,而是从其年轻、貌美等物质性出发被看作“自恋式崇拜对象”,被神圣化为功用性的身体。身体的一切实用价值(能量的、行动的)向功用性的交换价值转变,这正是美丽和时尚的逻辑,同时也是“年轻即资本”的逻辑。

值得警惕的是,鲍德里亚注意到,消费文化更多地催促女人通过身体进行“自我取悦”,而要求男人通过身体进行“自我区别”。前者强调的是向内索取、不参与竞争的被动性,是一种自恋式的讨好和关切,而后者则强调竞争性、主动性和高要求,近似于以高贵和荣誉为核心的苦行式道德。

近年来兴盛于互联网的讽刺性语汇“雌竞”,揭示的正是女性群体在“投入身体”这一消费文化的诱导下兴起的“内部战争”。吊诡的是,女性并不能通过参与雌竞获得在社会竞争中的主动性,而只是作为被争夺的对象卷入到自我装扮的间接竞争之中。为了破除雌竞氛围,女性之间旋即又兴起了另一种论调,即强调“美貌是为了自我取悦”。然而,这两种论调只是区别了美貌的目的,却并未转移对身体外在物质性的强烈关注,女性被鼓励“与自己的身体戏耍”,而不是投入社会竞争、进行自我区别。鲍德里亚认为,在自爱、自我取悦、自我满足的旗号下,女性身体的更高价值亦在一套完善的“消费服务”中被间接性地贬低。

在愈演愈烈的抗衰老比拼中,医美、化妆品和时尚行业正在其中微妙助力,使得抗衰老成为一场基于资本投入的持续严苛化的女性竞争。在追求身体之美的拜物教和女性竞争中,美的意涵亦不断地从内在性与永恒性等精神范畴中剥离,成为与性吸引力直接挂钩的身体属性。

正如伊娃·易洛思在《爱,为什么痛?》中所指出的,女性身体以及后来的男性身体的情色化横跨所有社会阶层,是20世纪早期消费主义文化最惊人的成就。19世纪的道德观以怀疑的眼光看待化妆品,维多利亚时代的人们视它为“真实的内在道德美”的“不正当替代品”,社会审美观念也尚未明确地指向性隐喻。进入20世纪,依照易洛思的观点,性活动的合法化被高涨的消费文化裹挟后,所诞生的副产品便是“人体的情色化”。时尚、传媒、健身等多个经济行业联手贩卖和构建了“情色本位的自我”。在不断突出性特征的审美观念里,人体被理解为感官肉体。这种文化将男性,尤其是女性的性别身份转换为性身份,视性别为性动因。“青春”与“美”这两个特征符,演变为“情色”与“性”的特征符,易洛思认为,人体的商品化正是通过“青春”与“美”这两个特征符得以实现。

在人体情色化的消费文化语境中,肉体的“青春”和“美”受到了前所未有的强调,并隐晦地指向性活动与性隐喻,因而,肉体的衰老也意味着性魅力的丧失,被主流商业市场和时代审美观念边缘化。衰老的肉体在欲望故事中被驱逐出场,日渐憔悴的容颜引发自我厌弃与自我陌生,然而这些“丧失”并不全然是苦涩的,它也意味着一种崭新、纯粹的自由。

在《伦敦生活》的第二季中,33岁的女主角Fleabag在酒吧与一位58岁的事业女性进行了一场关于更年期的讨论,这位“已经绝经”的女士骄傲地驳斥了“衰老是恐怖的”等焦虑言论,转而声称衰老终究是甜美的、自由的。“该死的更年期是世界上最美好的事”,那位女士认为,更年期意味着女性终于得以从痛经、胸部肿胀、生育等肉体痛苦中解脱,与此同时,“是的,你整个骨盆都毫无用处了,你变得富有魅力,但也没人会撩你,然后,你就自由了。不再是奴隶,不再是生育机器,你只是个单纯的处于事业中的人(person)。”在台词中,从“female”到“person”的用词转变暗示了女性的衰老实际上亦是从“女人”回归为“人”的身份蜕变过程。当社会赋予的性隐喻、男性凝视、身体的功用性机能等等意义统统从女性身体中被驱逐出去,女性将变得孤独而又衰败,但也正是在孤独老去的过程中,她得以完全拥有自己纯粹的身体。

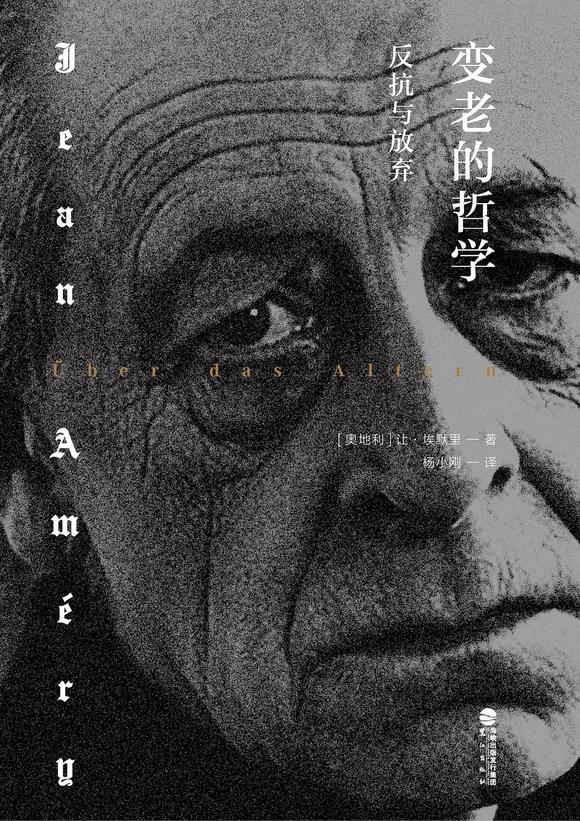

在哲学散文《变老的哲学:反抗与放弃》中,奥地利作家、哲学家让·埃默里也谈到了容颜衰颓所带来的肉体的新自由:“那陌生的,因为已经从世界中逐出而不再朝向世界的面孔完全成了他的,是自我陌异和自我成就的交合。”与此同时,年轻时他未曾在意过的,他的外表、双腿、胃,在迟缓和疼痛中也“完全属于他了”。埃默里因而形容道,“变老的人将在身体中重新拥有时间”——年轻人把自己的身体投入到外部空间中去,而开始变老后,生命存在于他能感知到的、已经度过的时间中,而不是寓于未来的可能性之中,这时他才真正“拥有”时间。

埃默里亦从哲学的视角出发,对正在变老之人的焦灼心境做出了细腻的描绘与阐释,揭示出我们在开始变老之时感到焦虑的原因所在。依照埃默里的观点,正在变老的人普遍处于一种十分具象的“自我与非我共存”的哲学境遇之中,这种焦虑心境的第一个层次便是“自我陌异”:

“镜中的那个自我,那个从青年时期就最亲密的人,如今却作为一个陌生人站在我们面前。”

黄褐斑、下垂的肌肉、沟壑般的皱纹、日渐稀疏的头发……当变老的人觉察到自己衰老的痕迹后,镜子里的样子开始在眼前挥之不去,薄薄的一层“日常自我”便瞬间撕裂,人们将惊恐于“成为自己的陌生人”。埃默里认为,衰老之人的“自我厌恶”最强的组成部分正是这种“自我陌异”,那是“穿过岁月拖带而来的年轻自我,和镜中变老的自我之间的抵牾”。变老之际,我们比以往的任何时刻都更深刻地意识到,“我”是“自我”与“非我”的共存,而在年轻时,这种“在自己身上发现非我”的惊悚,尽管是人性基本状态的一部分,却被日常生活长期地掩盖了。

然而埃默里提醒我们注意,被我们视为“本己”的那个自我,实际上只是一种社会构建,是“按照社会方式定义的自我”。与那个被我们视为本己的“社会自我”相比,那个长了黄斑或牙齿松动的全新自我,似乎必须作为一个陌生的、敌对的自我来加以观察和感知。这种“自我陌异”便是人们在面对衰老时的焦虑与恐惧所在。

我们不得不在越来越陌生的镜像前以越来越压抑的方式变成我们自己,逐渐从我们所熟悉的、视为本己的那个社会自我中分离出来。并且,我们越对自己感到陌生,我们就越接近于躯体中的真实的自己。埃默里认为,变老就是这种“自我陌异”和“自我亲熟”的混合。总体而言,变老的人与他身体的关系仍然是一种自恋,只不过,对镜中形象的热恋不再是单义的,而是“厌恶与爱的复合”,在这种复合中,厌恶以一种畸形的方式爱着自身,而爱又让自己深深厌恶。只有在这种复杂的情绪中,人们才得以最终意识到“自我陌异即自我赢得”这一晦暗事实。

那么“自我赢得”之后呢?让·埃默里悲观地指出,在当前的社会中,一个正在变老的人即便重新赢得了自我,也无法拥有更多朝向未来的可能性。在埃默里看来,每个人的生命中都势必有一个变老的节点,在那个节点前后,人突然意识到,“世界不愿再将他看作一个他可能是的人”,意识到自己成了没有潜能的造物。肯尼迪43岁成为美国总统时,人们觉得他还年轻,而一位43岁的高校教师助理却不年轻,埃默里进一步追问,如果衰老通常是一种社会判定,那么“社会年龄”又是依据何种标准规定的?它如何判定一个人的老去?

埃默里认为,以“占有”为基础的世界从本质上规定了我们的社会年龄。在效益经济中,一个人是什么、处于生命的哪个阶段、未来可能是什么,通过他的占有之物被确定。正如青春往往意味着贫穷和“未占有”的状态,拥有事业、资产和婚约的人常常被社会语境划入青壮年的范畴。而当拥有之物停止扩张时,社会便又判决一个人老去,因为他作为经济资源已不再有益,或者说他丧失了某种可兑现为市场价值的确定能力。普遍的秩序要求人们,必须拥有可以被明码标价的财产或市场价值,“一旦他占有,他就进入社会年龄”,而倘若一个人不是占有者,那么他的社会年龄很可能是模糊的、无法确定的,也一定程度上会成为被社会放逐的人。埃默里进一步认为,我们生活在一个“通过占有才能被允许存在”的世界。

以“占有”为依据划分的社会年龄,对个体而言意味着两个方面的影响:其一,我们实际上是“经由他人的目光变老”的。“衰老”是市场与效益经济为个体发放的通知书,“身体的腐朽”这一主观事实经由“社会经济效用”的判定而成为社会事实。其二,我们的存在由占有规定,这种被占有决定的存在偷走了个体变化的可能性。自主的个体逐渐被“占有”的要求规范化,这样的社会剥夺了个体在任意时刻从零点重新开始、按照自身意志重启生活的可能。

老去的潜台词是自我重复与自我巩固,它意味着被自己已经做出的选择、已经占有之物淹没,衰老正是“存在的变化性”不断被“占有”所侵蚀的过程。美国作家大卫·福斯特·华莱士在33岁时曾写道,

“现在,我开始明白,随着时间不断推移,我的选择面将会越来越窄,而(选择)所承受的代价将会越来越大,直到某刻,我处在生活纷繁复杂的分叉口上,最终只能囿于其中一条道路,并且一路走到头,从而进入静止、衰退、腐化的阶段,而时间则从我身边匆匆溜走,直到我淹没在时间的汪洋里,倍受虚无的煎熬……”

效益社会对于衰老的判决不仅关乎正在变老的人,更关乎所有仍然年轻的人和已经老去的人。埃默里悲观地指出,“没有人呼吁反对这个判决”,相反,年轻人对于衰老的恐惧助长了这一判决的合法性。而变老的人也拒绝与有相同命运的人团结一致,他们尝试与衰老这一否定符号保持距离。但这并非出于对年轻人的热爱,只是出于一种“荒谬的渴望”和“不愿坦白的嫉妒”将自己归入年轻人的行列。是否可以设想一种社会秩序,在这个系统里,存在不是拥有,而是保持为变化的存在,个体不再被他人的目光压制,而是可以从零点重新构建自己的未来?正如让·埃默里所说,与这种理想相比,“社会经常向变老之人表现出的尊敬很无力,它证明不了任何东西。”

参考资料

《守住年轻?“抗初老”有话》,界面新闻https://www.jiemian.com/article/6464039.html

【法】让·鲍德里亚.《消费社会》.南京大学出版社.2014

【法】伊娃·易洛思.《爱,为什么痛?》.华东师范大学出版社.2015

【奥】让·埃默里.《变老的哲学:反抗与放弃》.鹭江出版社.2018

【美】大卫·福斯特·华莱士.《所谓好玩的事,我再也不做了》.湖南文艺出版社.2017