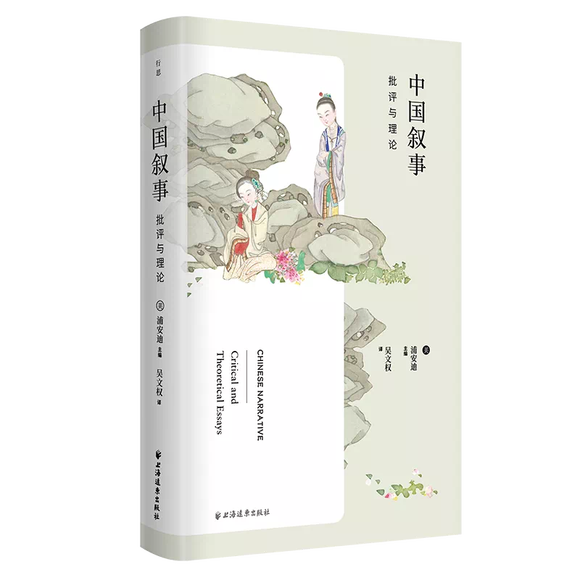

浦安迪主编的《中国叙事:批评与理论》论文集的难能可贵之处在于,这些中国叙事文学的研究者探讨了“中国小说本身的规律,这些规律不是外来传统能够强加给它的”。

编者按:浦安迪主编的《中国叙事:批评与理论》论文集,成书于20世纪70年代。其时中国文学尚在世界文学研究的视野之外,而普林斯顿中国叙事理论大会的召开以及《中国叙事》的出版,则通过依据一般文学观念所进行的中国文学文本的分析,及与欧洲文学作品的比较,渐渐让英语世界的读者理解了中国固有的宇宙、自然和人的观念所形成的独特诗学性质,及其与西方文化之间不同的精神和美学意蕴。

文 | 李雪涛(《读书》2022年3期新刊)

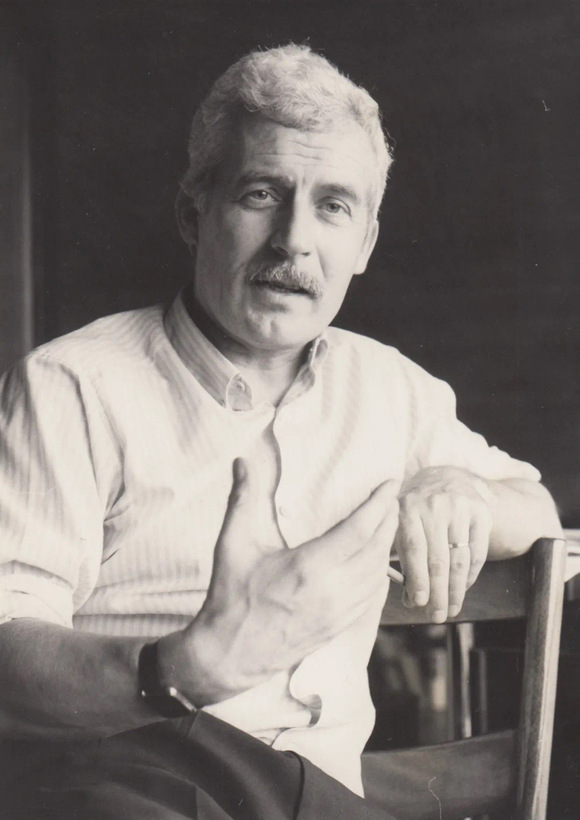

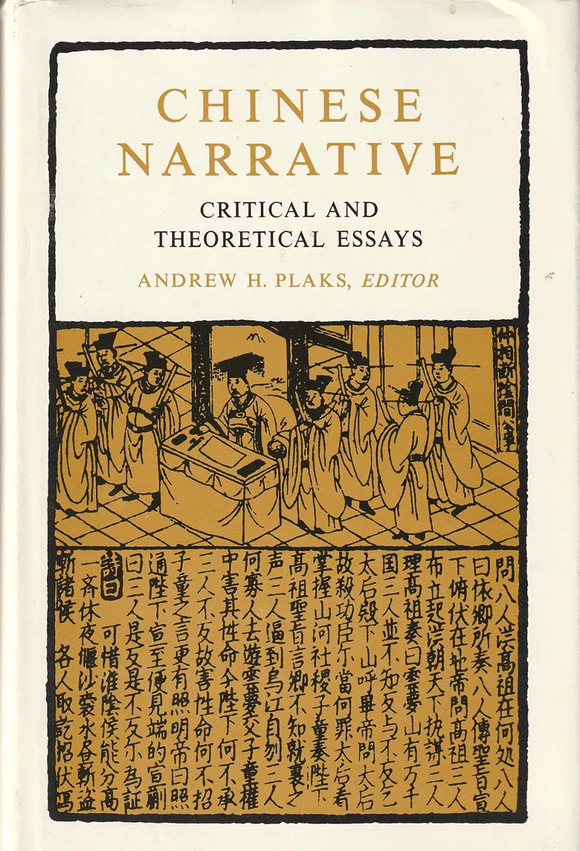

上个世纪末的时候,我在波恩大学汉学系跟着顾彬(Wolfgang Kubin)教授做我的论文,当时上了一门他有关中国文学批评的课程,我做了一个关于《文心雕龙》的报告。在顾彬给我们的重要参考文献中,除了宇文所安(Stephen Owen)的《中国文学思想读本》(Readings in ChineseLiterary Thought)外,还有就是浦安迪(Andrew H. Plakes)的《中国叙事》(with Kenneth J. DeWoskin, Chinese Narrative: Critical and Theoretical Essays. Princeton)。

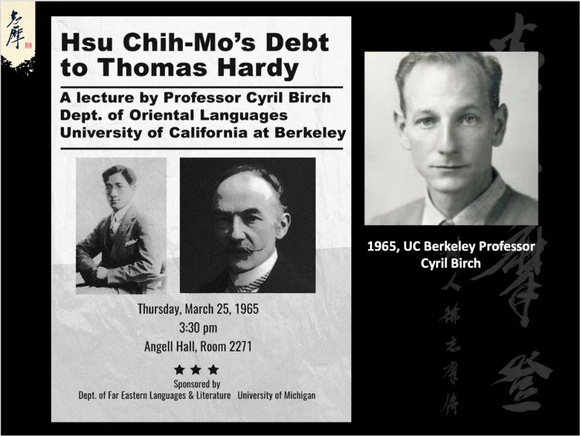

一九七四年一月,美国普林斯顿大学召开“普林斯顿中国叙事理论大会”(Princeton Conference on Chinese Narrative Theory),并于一九七七年出版了最近被译成汉语的《中国叙事:批评与理论》一书。作为中国叙事文学研究的著名学者,时任加州大学伯克利分校汉学系教授的白芝(Cyril Birch)在本书的前言中,也提到了一九七五至一九七六年中国大陆的“评水浒批宋江运动”:

“早在本书付梓之数月前……中国举国上下发起了批判十四世纪小说《水浒传》的运动。中国领导人显然认识到小说对民众心理有巨大影响……充分发掘书中深藏的象征意义。”

《中国叙事》尽管是由英语世界的专家撰写的一部有关中国文学的论文集,但它对西方的读者来讲依然具有普遍性的意义:中国文学也是一般意义上的文学。正是浦安迪等学者的努力,使得游离于世界文学之外的中国文学,重新回到了世界文学之中。通过包括华裔学者在内的中国文学研究者的文本分析,英语知识界和民众认识了一个有着西方人同样认同的、有着文学一般特点的文学形态。

《中国叙事》共分为四个部分:前三部分以历史发展的线索,分别论述了不同时期的叙事文学作品,第四部分则是浦安迪有关中国叙事的专论。王靖宇以《左传》为例对早期中国叙事作品的分析,德沃斯金(Kenneth J. DeWoskin)对六朝志怪与小说的解说,欧阳祯从比较文学的视角对中国口头叙事的研究,以上三篇论文构成了对中国早期历史及虚构叙事作品的解读(第一部分)。

李培瑞有关《三国演义》与《水浒传》叙事模式的论述,韩南(Patrck Hanan)有关凌濛初“二拍”的深入剖析,芮效卫(David T. Roy)对张竹坡评《金瓶梅》的高度评价,何谷理(Robert G. Hegel)对《隋唐演义》与十七世纪苏州精英文人圈的审美观的梳理,这四篇论文构成了对明代与清初小说的叙事研究(第二部分)。

中国叙事文学的集大成者乃清代中晚期的小说,在这一方面,本书收录了浦安迪本人写的有关《西游记》与《红楼梦》中的寓言研究,黄金铭从视角、准则和结构对《红楼梦》与抒情小说的探讨,高友工有关《红楼梦》与《儒林外史》叙事传统之抒情视野的研究,林顺夫有关《儒林外史》中的“礼”及叙事结构的梳理,夏志清对晚清文人小说《镜花缘》的分析(第三部分)。

“它们细致地将化自西方的批评方法与立足于本土文化的批评理论区分开来,虽然前者在批评实践中取得了丰硕成果。”正是通过这些依据一般文学观念进行的中国文学文本的分析和与欧洲文学作品的比较,渐渐让英语世界的读者理解了中国固有的宇宙、自然和人的观念所形成的独特诗学性质,及其与西方文化之间不同的精神和美学意蕴。而这些都是仅用政治寓言或西方的小说诗学理论来简单“格义”中国文学所无法达到的。也正因如此,白芝指出,这部书的难能可贵之处在于,这些中国叙事文学的研究者探讨了“中国小说本身的规律,这些规律不是外来传统能够强加给它的”。

一般来说,论文集不论在西文还是中文的语境下,都只是少数人阅读的对象,而非大众读物。《中国叙事》可谓英语世界有关中国小说研究的名著,书中除了十二篇相关的研究专论之外,也包括了浦安迪的一篇理论性的论述(第四部分)。这部分的论述涉及六个问题:中国文化语境下叙事范畴的定义;中国叙事传统的泛型及非泛型亚分类;叙事修辞立场的各个变体;叙事结构的诸种模式;人物性格的表现;文本模式与叙事作品意义之关系。他认为有必要将这六个根本问题带入比较文学研究的视野,同时提出几条推测性的思路。

浦安迪在论述中首先提出的问题是作为西方文学术语的“叙事”(narrative)移用到中国文学中是否合适,这一在古地中海文化遗产中起核心作用的“叙事”作为分类标准是否能成为一个面对中国文学文本有效的批评工具?中国传统文论中最接近“叙事”的说法是“直叙”,浦安迪认为,“直叙”仅仅局限于描述一部作品中的文字与其他韵文、散文语体的构成比例。因此,在中文的语境中,专指一种文学文本的模式或类型的“叙事”,完全是一个近现代的文学概念。

相对于公元六世纪的普里西安(Priscian)将“叙事”分为虚构叙事(narratio fictilis)与历史叙事(narratio historica),浦安迪惊奇地发现,在古代中国从事正史编纂的那批文人,如班固、干宝、欧阳修、高启等,同时从事各种虚构作品的创作。他认为:“在中国叙事传统中,无论历史还是虚构,诉诸笔墨的便是真实的,要么忠实于事实,要么忠实于生活,即便事实在叙事转化时明显扭曲,被夸大、加入神魔成分、意识形态遭到歪曲,这一观念始终是转化的基础。”相比之下,历史书写在古代中国占据了主导地位,浦安迪认为,正是由于这个原因,历史书写在中国叙事文类中取代了史诗,这“不但提供了一整套复杂的文本布局和人物刻画技法,也为洞察世事所含意义提供了概念模式”。

在浦安迪看来,西方文学传统往往以时间中持续发生的时间序列来认知人的存在,导致将事件视作构成存在的“准实体”(quasi-substantive)。通过持续转向内化、抽象和瞬间的“事件”(events),叙事在晚近的西方传统中变得愈发微妙复杂。而中国传统叙事在构想人类经验时,“往往同样看重事件之间的交叠处和空白处,甚至看重伴随事件的非事件(none-event)。……文本中引人注目的独立事件往往嵌在严密交织的非事件当中,例如静态描写、套话、漫语及众多无关叙事的元素。”在解释其中的原因时,浦安迪认为,这是由于中国传统思想设定的相互关联的互补范畴,如“阴阳”“有无”的倾向。

相比于西方传统中的记录者(histor)的“经验论”与创造者(fictor)对文本的操纵,浦安迪以为,中国文学评论中的“实与虚”,与其说是认识论问题,毋宁说是一对相关的美学变量。他专门提到清代史学家章学诚(一七三八至一八〇一)对《三国演义》的著名论断:七分实事,三分虚构。因此,在中国古代文学中,历史与虚构叙事的差异最终简化为内容差异而非形式差异:历史写作集中书写国家和公共事务,而小说则覆盖了此外的私人空间。

在论述到“演义”一类的历史小说能够在中国如此流行的原因时,浦安迪指出:“‘演义’横跨历史与虚构,便拥有了描绘公共人物之私生活的优势……同时也能够呈现历史不肯多顾之人物的事迹与功业,比如程咬金和牛皋。”这是以历史事实为基础、增添一些文学细节的演义,能够在民间流传开来最主要的原因吧。

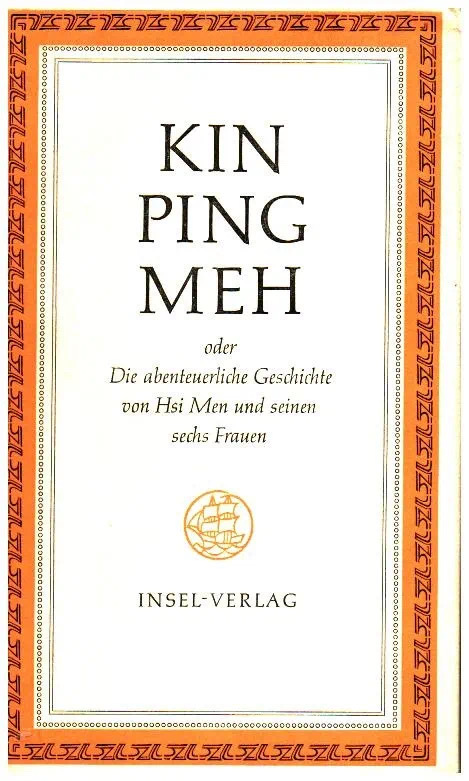

不论在西方还是在中国,叙事文学历史发展的总体走向都是篇幅不断增加。浦安迪认为,这些鸿篇巨制的叙事文学作品之所以重要,并不仅在于其浩瀚的篇幅,而且在于其体现出的某种美学品质。在谈到有关西方与中国的区别时,浦安迪说,西方小说的伟大似乎与史诗有着某种文类关联,而对于中国小说来说,“伟大”这一美学品质令人想到历史写作的宏阔视角。他特别强调说:“《红楼梦》《金瓶梅》等作品的特定主题,与英雄叱咤风云、历史意义深刻、恢弘的小说相去万里,可尽管如此,这类小说反复将封闭院落之小宇宙,与院墙之外的宫廷情形或帝国状况相比照,或微妙,或明确,令我们感到了其中暗潜的历史视角。”

中国叙事传统在刻画主要人物时,常常会表现出犹豫不决、出尔反尔、立场游移、情绪无常的态度。“迟疑不前的荆轲突然勇决赴死,残忍的政客曹操同时具有诗人的敏感,神一般从不犯错的诸葛亮伤于所选使命的徒然,以及林黛玉阴晴不定的情绪。”浦安迪认为,这不仅不是中国叙事的不足之处,而正是其特点:“这个美学系统并不要求对人类行为的表现能够始终如一。人物刻画如此灵活易变,其实绝非致命的缺陷,反而清晰地表明了一部作品的伟大。”其实,人之常态并非一种完美的统一状态,而是其性格呈现出的模棱两可及其行动处于矛盾之中的状态,这也是为什么中国叙事常常重视瞬间(钱穆所谓“别相”)而非发展的或持久的性格特征的原因。与西方英雄主义的“伟大”与“崇高”不同,明清小说更多体现的是日常生活——表现个体人物的焦虑与痛苦,这一时期中国叙事所追求的是普通人性的简朴风格。

浦安迪认为,中国传统美学的基础,是范畴的关联与交叠,正因如此,艺术统一性观念从来就不是古典文学批评的原则。中国叙事往往具有所谓“缀段性”(episodie)——人类经验的“片段”或单元,一部大部头的作品通常缺乏艺术的统一性。如何将这些看似没有关联的“片段”缀连在一起,这在金圣叹是“文法”,在毛宗岗是“妙”,而在脂砚斋则为“秘法”——中国文学传统在确定叙事形态的样式时,往往更注重空间模式,而非时间结构。在浦安迪看来,中国叙事移入中国哲学,其理想的存在是“连绵交替”与“循环复现”的诸种模式之相互交叠。“它是《易经》、道家哲学、阴阳五行观、汉传佛教以及宋明理学的基础;换言之,是整个文学文明的哲学基础。”浦安迪以《红楼梦》为例,认为曹雪芹苦心孤诣地将宝玉之乐园中的五位女主角与五行对应起来(黛玉为木,宝钗为金,王熙凤为火,等等)。吴承恩在《西游记》中也利用水、火妖怪的交错关系,以及孙悟空与猪八戒的金木对立,来成就诙谐、精致的寓言,而位于中心的是师父唐僧。无论如何,中国叙事也要达成整体视野,“它们所具备的开阔视野令人得以目睹存在的可知性,而单个短小作品无论如何做不到这一点”。中国叙事作品中存在之“隐与显”,可以说一面是具体的人物与事件,一面是经验的一般模式,“二者相互含纳,将意义的整体普遍性提升到更高的层次”。

以往西方对于中国文学的认识有两种倾向:一是将中国文学作为国情知识来对待,二是将之作为纯粹的消遣。至少我觉得一直到二十世纪八九十年代中国文学给德国民众的感觉是这样的。记得当时波鸿大学的中国文学教授马汉茂(Helmut Martin)曾组织翻译了一系列有关“文革”、伤痕文学的中国当代文学作品,但一般的德国人并没有将之看作文学作品,他们阅读这些作品的目的是了解中国近现代史和当代史。而诸如孔舫之(Franz W. Kuhn)对中国古典小说的德文改写,是一种旨在满足德语读者预设心理的愉悦性通俗文学,大部分德语读者很难予以认真对待。因此我认为,除了有关中国的叙事理论外,浦安迪的这部论文集还具有一种启蒙意义,亦即通过美、中的文学研究者对中国文学作品的分析,让英语世界真正理解,中国文学并不是脱离世界文学之外的另类,从而在根本上改变他们对中国文学的认知。中国文学是世界文学大家庭的一员,并不只是在想了解中国时它才起作用,阅读这些作品同样能感受到一般文学作品给予人的心灵震撼。

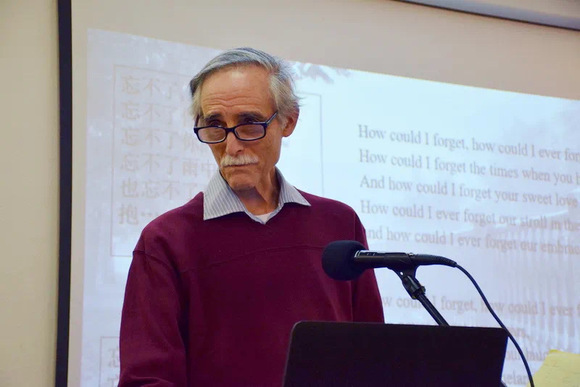

《中国叙事》可以说是从世界文学发展的角度对中国文学进行的考察。实际上,即便在西方世界,系统的小说批评理论与具体技法一直到二十世纪五十年代初才开始形成,而用以分析小说风格、叙事方法以及结构模式的批评工具,在其后的二十多年间开始逐渐影响到中国小说研究领域的学者们,“他们热切期望,运用这些工具研究中国传统文学之故事、传奇和历史叙事作品,能够成功地将其中层层意义令人满意地解释出来。”中国文学研究如何实现现代转换,如何恰当运用当代西方文学理论资源解读中国文学,从而在中西比较视野的观照之下,对中国文学的内在丰富性做出具有新意的阐释,我想这正是浦安迪在《中国叙事》中所做的尝试。

《中国叙事》包括前言在内一共十四篇文章,共有十三位作者,其中七位是华裔学者——尽管文章的水准参差不齐,有些是特别深入的研究专论,有些却只是简单的译介性文字,但《中国叙事》本身也构成了一种中西中国文学对话的场域,并且符合巴赫金(Mikhail Bakhtin)的三大要素:共同空间、共识以及共同评价。中国文学从来就不是一个封闭的系统,它一直是一个开放的世界。而浦安迪的终章可以说是前三章的合题(Synthese)。正是从跨文化的文学比较之中,我们不仅能够在两种文学的碰撞中看到文学之间的相互影响,还能从被影响者的反思中捕捉到输出方文化自身所缺失的部分。《中国叙事》所涉及的并非仅仅是传统中国的叙事,而是中西文学之间的双向交流和对话。包括浦安迪、宇文所安在内的这些英语世界的中国文学研究者,不仅拥有一个从自我出发观照他者的视角,同时也具有以他者的眼光来反观自我的跨文化视角。我想这也是为什么时隔四十四年后《中国叙事》重新被翻译成汉语的原因吧。

浦安迪通过对中国叙事文学的分析,最终得出了什么样的结论呢?他认为,一般论者所认为的中国小说只关注外部描写,而不深入人物内心的看法是站不住脚的。“多数情况下,小说之所以未能清晰展现特定行为的内在动机,并非作者对人类动机了无兴趣,而是他与读者达成了默契,双方均认为,无需将人类行为之原因写在明处,秘而不宣或许更为有利,因为任何行为都能在所处环境中觅得根由。”

浦安迪在书中也回答了中国没有真正悲剧的原因。“普遍潜在的意义维度平衡中正、整体统一,一定程度上说明,为何悲剧感未能在中国旧小说中得到充分发展。”他举例说,诸如申生、项羽、岳飞,甚至贾宝玉等人物身上都带有悲剧性,但存在的整体性从根本上得到肯定,因此排除了个人悲剧上升为普遍悲剧的可能。

白芝在前言中就指出,中国文学有着所有文学中的人文关怀。他举例说:“《三国演义》中,诸葛亮目睹敌人因自己的妙计而惨遭屠戮,不免潸然泪下,读到这里,我们体验到的仅仅是情节带来的乐趣吗?抑或是在这预示着真正的高贵行为将堕落的一刻,感觉到了其中的悲壮?”也就是说,作为具有划时代意义的巨著,《三国演义》超越了一般章回小说给读者带来的所谓“快感”,向我们展示的是一种基于理性的人文主义—源自悲悯之心的对生命的敬畏。

因此,在白芝看来,中国传统文学作品甚至超出了欧美传统意义上的文学观念:不仅仅作为审美的享受,而且在此基础之上将之看作人类心灵史的文献来加以思考。浦安迪在最后一篇有关中国叙事文学批评的理论阐述中,将源自虚构作品和历史书写的叙事有机地结合起来加以论述,这完全有别于西方的叙事传统。浦安迪在这本书的最后写道:“被叙述的经验有着某种积极的存在,描述的人物与之相比,不过是过眼云烟而已。”也就是说,在中国叙事的后面,一直有着超越人物和事件的深层含义。

今天距我在波恩跟顾彬上中国文学批评的课程已经过去二十多年了,宇文所安的《中国思想读本》早在二〇〇二年就被翻译成了中文,如今《中国叙事》中文版也得以出版。借助于这些译本,做中国文学研究的国内同人可以更容易地了解英语世界对中国传统文论的研究成就。