仅存活了48个月的华晨雷诺,究竟经历了些什么?

文|路由社 蒙奇奇

2022年2月11日,随着宝马集团在华合资企业——华晨宝马汽车有限公司的新合资合同正式生效,华晨方面未来的命运再次成为外界关注的焦点。

根据双方于2018年10月所达成的协议,宝马集团在华晨宝马所持股份变更为75%,而华晨中国汽车控股有限公司则间接持有其余25%的股份。

向宝马集团让渡华晨宝马的股权,也意味着华晨从这头“利润奶牛”身上所获取的收益将大打折扣。这使该企业本已令人堪忧的经营状况雪上加霜。

一方面,其主营业务部门——华晨汽车集团控股有限公司自2020年11月起,进入破产重整程序;另一方面,该公司与法国汽车制造商雷诺集团的商用车合资企业——华晨雷诺金杯汽车有限公司(以下简称“华晨雷诺”),也于去年12月30日,向辽宁省沈阳市中级人民法院提交了破产重整申请。今年1月,后者裁定受理这一重整申请。

华晨雷诺,这家由雷诺集团与华晨中国汽车控股有限公司按49:51的股比合资组建的汽车制造企业,此前主营轻型商用车生产及销售业务。

从2017年12月正式创立到2021年12月申请破产,华晨雷诺在中国这片汽车市场热土上的征途只持续了短短4年。

对于一家汽车制造商而言,这一从兴起到消亡的历程可谓短暂。

同时,这家昙花一现的合资企业也在身后留下一个疑问:在过去的48个月里,华晨雷诺究竟经历了些什么,让它迅速走向了溃败的终局?

华晨雷诺走向凋零并非毫无征兆。

2021年5月,关于该公司经营状况不佳的消息便在业内传开。

当时,有媒体援引内部人士的消息称,华晨雷诺“已停止多个进行中的重要项目,法方专家也已准备陆续撤离”,且雷诺方面开始考虑“继乘用车之后,再次撤离中国商用车市场”。

路由社也曾就此消息向华晨雷诺及雷诺中国方面求证。雷诺中国未给出正面回应,而华晨雷诺金杯品牌总监张宁则回复称,“我们今年销量和市占率节节攀高,这不就是最好的说明吗?”

当时,张宁所指的是华晨雷诺金杯2021年1-4月的销售业绩。公开数据显示,截至2021年4月,华晨雷诺金杯该年度累计销量为7529台,较2020年同期上涨188.9%,市场占有率提升2.4%。

这组数据似乎与彼时外界盛传的“华晨雷诺业务经营不力”传闻存在矛盾。“但这一增长基于2020年疫情之下企业业绩处于低位的情况而产生。”华晨雷诺一名前高管提醒道。

“实际上,金杯的销量从华晨雷诺成立后就一直在往下走。”上述人士说,“2019年,我们卖了41000台,2020年就跌到23000台。”

回望2017年,时任雷诺日产联盟全球总裁、雷诺集团董事长兼首席执行官的卡洛斯·戈恩(Carlos Ghosn)在华晨雷诺成立庆典现场曾提出目标称,到2022年,华晨雷诺年销量预计将达到15万辆。

然而在2018年之后,华晨雷诺金杯的销量则经历了连续3年的下滑。公开数据显示,2018-2020年,华晨雷诺金杯的年销量先后出现了30%、6.5%和42.8%的下滑。

从2021年下半年起,华晨雷诺金杯停止对外公布销量数据,其官方网站的新闻更新也停止在了去年6月。

“从零星获取的数据来看,华晨雷诺自2021年7月起,其销量出现了大幅滑坡,整个7月仅销售17台,此后连续数月的销量更是保持在个位数。”柏世咨询公司分析师陈栋表示。

除此之外,统计口径的模糊,也时常令外界对华晨雷诺金杯的实际销量产生错误的认知。事实上,如今路上常见的小金杯由华晨鑫源生产,后者是重庆企业家龚大兴于2008年创立的商用车企业。此外,龚大兴还于2014年创立了斯威汽车。

经由华晨的授权,鑫源方面获得了金杯汽车的制造资质,其销量一年通常可超过10万台。

“很多人不知道,还以为华晨雷诺金杯的销量很大,其实是重庆鑫源的车,只是挂金杯的标,且展厅修得和华晨雷诺金杯一样。”消息人士表示。

他还透露,雷诺方面甚至会将华晨鑫源的金杯销量向雷诺全球汇报。“因为鑫源使用金杯商标,因此会涉及品牌授权费。”他解释道。

消息人士称,早在2016年筹备期间,华晨雷诺项目就为雷诺方面带来了9200万欧元的亏损。

近期,法国《回声报》根据一份参考文件报道称,华晨雷诺在2018年仅生产了4.25万辆汽车,2019年生产了3.78万辆,2020年则生产了2.47万辆。但最终,这一项目给雷诺集团所造成的成本则超过了1.2亿欧元。

资金匮乏,被认为是华晨雷诺发展路上的致命障碍。

据一位不愿透露姓名的知情人士称,华晨雷诺的资金问题自2020年起便已显现。他还告诉路由社,该公司“不断大规模裁员,同时还拖欠供应商货款”。

受限于资金短缺,华晨雷诺的上游供应链频频出现问题。自2020年9月起,该公司多次被曝出因拖欠款项而遭供应商“断供”,对正常的生产工作造成了影响。

天眼查数据显示,华晨雷诺金杯汽车有限公司因牵涉1990条法律风险而被列为“高风险等级”。截至2022年2月,该公司已两次因未按时履行法律义务而被法院强制执行。此外,该公司被起诉的开庭公告则达到408条之多。其中,大多案件均与零部件采购、互联网服务采买有关。

令人不解的是,雷诺集团曾宣布向华晨雷诺增加6亿元单方面注资,但后者的资金缺口似乎已经到了积重难返的地步,6亿元的资金补充并未产生预期中的效果。

庞大的资金缺口除了对该企业正常的汽车产销业务造成拖累外,持续不断的成本收缩也令华晨雷诺内部产生了人事动荡、人才大量流失等负面效应。

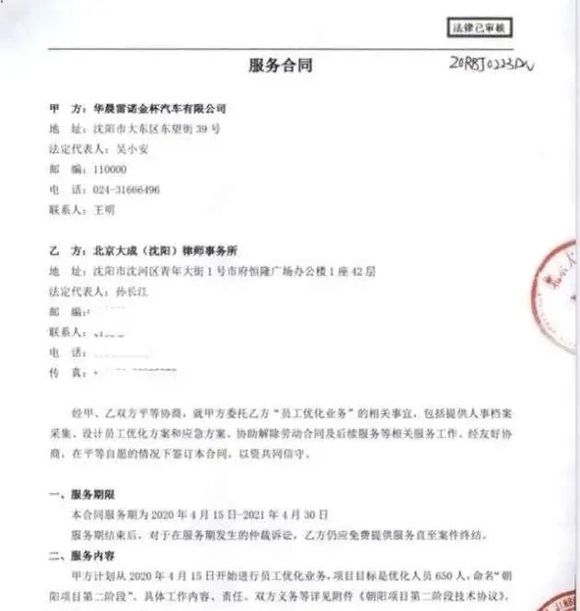

自2020年年初起,华晨雷诺连续进行了至少两次大规模裁员。该公司2020年7月被曝光的一份人员优化合同文件显示,至2021年4月底,华晨雷诺金杯计划“优化”员工650人,约占当时沈阳工厂员工的20%。

华晨雷诺当时否认了“裁员”的说法,但路由社通过与华晨雷诺前员工接触了解到,后期被“优化”的员工并未按照相关规定获得赔偿。

“前期被裁的员工拿到了补偿,后期补偿的费用超出了预期,”他说,“法国人(外籍高管)又不愿意节省自己的开支,所以这么一番折腾下来并没有节省多少钱。”该人士表示,法方高管在上海租住别墅、日常开支乃至健身费用均由公司支付。

在经历了多轮裁员之后,华晨雷诺内部甚至出现了“辞职潮”——在悲观预期作用下,该公司的内部员工开始从“被动离职”转向了“主动出走”。

“华晨雷诺最后的两年里,企业内部在陆续‘清洗’,把来自体系外部的社会招聘人员开掉,只留下原来华晨金杯过来的人,他们通常是一些业务水平较差的‘4050’人员。”一名熟悉华晨雷诺业务情况的消息人士告诉路由社,“在这种情况下,专业能力强的人都纷纷选择离开,公司倒闭也成了必然。”

该人士还举例称,华晨雷诺的多位大区负责人和售后服务负责人,均在这种情况下离开了企业。

上述人士透露,华晨雷诺副总经理级(N1)高管以及部分外籍员工早在2021年4月便已经开始考虑退路。他表示,在这波离职潮中,第一轮是员工密集辞职,隔了一个月轮到高层大规模辞职了。2021年6、7月份,华晨雷诺的员工离职比例已接近一半。

以该企业的最高决策层为例。从欧阳杰(Thierry Aubry)到施戈迈(Guillaume Sicard),再到去年6月上任的齐凯,华晨雷诺CEO的职位在短短3年里换了3次。

更致命的是,该企业对于人事任命似乎也欠考虑。

施戈迈上任后,将原东风雷诺中雷诺系的市场销售负责人刘国伟调至华晨雷诺,出任市场营销高级总监。

消息人士称,刘国伟履新后,在部分大区反对开辟新网或引入新的经销商,导致针对新品牌所制定的商业策略难以开展。

“当中有什么事情说不好,但据我们所知,企业内部人员在部分老经销商(原华晨金杯的经销商)处持有干股,且雷诺会对新车销量达标的经销商提供补贴,而对于销量的考核,则由华晨雷诺负责市场销售的部门执行。”一名曾在华晨雷诺经销商处任职的消息人士表示。

他还透露,华晨雷诺自2020年三季度起,开始向老经销商提供大量补贴,但由于商业打法单一,且与新品牌的契合度不高,因此在销售终端并未带来多少起色。

部分从上汽集团加盟华晨雷诺的中层管理人员也于去年先后离职。其中不乏有人士指出,在华晨雷诺,他们原来在上汽集团学到的先进运营模式及多年积累的经验难以得到采用,该企业似乎更愿意坚持以往的积习。

企业经营陷入困局的同时,华晨雷诺的内部斗争、官僚作风、管理混乱等问题也逐渐浮出水面。该企业的一名前高管向路由社表示,上述这些问题是导致华晨雷诺难以扭转局面的症结所在。

“福兰(Francois Provost)一年里只去过一两次沈阳,施戈迈一周在沈阳的时间也就三四天,大部分时间都留在上海。这样怎么管得好企业?”他说。

该人士在此前的工作中,与中方及法方领导均有高频度接触。

过去的很长一段时间,福兰一直担任雷诺集团高级副总裁、中国区主席。直至去年10月,福兰才被调回法国担任雷诺集团国际发展和伙伴关系高级副总裁。

而在2002年加入雷诺集团之前,福兰曾先后在法国产业重组委员会总秘书处(CIRI)和法国国防部担任与法国财政部沟通的联合秘书长以及负责工业事务的高级顾问。

“福兰在法国其实走的是仕途,对汽车制造企业的管理并不在行。”上述消息人士说,“而施戈迈之前则在法国东南区域、土耳其和印度这样较小的市场工作,对类似中国这样的特大型汽车市场并不熟悉。”

施戈迈出任雷诺英国市场负责人及董事总经理

该人士认为,雷诺集团在很大程度上代表了法国官方意志,商业化程度相对有限。目前,法国政府持有雷诺汽车15%股份,占董事会两个席位,是这家法国第二大汽车制造企业的最大股东。

在这一背景下,雷诺在中国的战略曾多次出现误判,并留下了三江雷诺、东风雷诺等诸多遗留问题。

对华晨雷诺而言,情况也是类似。企业高管与实际业务、商业规律的疏离和隔膜,加之严重的官僚作风,导致该企业多次错失了自救的良机。

2020年新冠肺炎疫情在全球大规模爆发,华晨雷诺在恢复生产后本计划改装救护车进行出口,但这一计划遭到高管否定,最终作罢。

“华晨雷诺如果改装救护车,价格要比法国雷诺的车型更具优势,我们出口只要十几万,雷诺出口的话要二十七八万。”消息人士说,“本来通过这个机会出口几千台车到非洲、东南亚或南美,也可以在一定程度上化解企业的压力。”

在上述人士看来,华晨雷诺的发展始终面临双重困难——一方面,华晨“懒政”,希望仿效华晨宝马模式,将企业管理均交由外方负责;而另一方面,法方对中国市场的理解又不充分,始终“用法国思路”管理在华企业。

消息人士向路由社举了一个例子。2020年,团队筹备参与广州车展的提议曾遭到法方管理层的拒绝,后者表示要参加专门的商用车展。

“在中国,商用车展都不成规模,其传播效果肯定没有参加乘用车展好,”他解释道,“而且当时的参展费用只要300万元,法方坚持要将这笔钱用于补贴经销商,结果经销商在消化完这笔补贴后,还是走的走、散的散。”

在雷诺集团内部,流传着一句格言:“只要逻辑正确,可以把一座大楼造在鸡蛋上”。但在华晨雷诺的运营过程中,法方的逻辑似乎在不断背离市场的实际情况。

“金杯的几个车型已经很老旧了,法方还要求涨价,涨不了价就减配。”一名曾在华晨雷诺负责产品的消息人士表示。

该人士认为,包括依维柯、大通V80、图雅诺在内的欧系宽体轻客,在价格方面已经下探至10万元以内的区间,而金杯作为本质上的日系窄体轻客,其市场规模本身就在萎缩,并不存在溢价空间。

按照华晨雷诺创立之初的规划,该公司将基于金杯、雷诺、华颂三大品牌,生产销售轻型商用车,规划产品则涉及MPV、中型厢式客车及货车、大型厢式客车及货车。

但在此后的实际操作中,华晨雷诺方面并未推出雷诺及华颂品牌的车型,仅推出了少数几款采用金杯品牌的产品。

事实上,华晨雷诺成立后,对老旧产品数量进行了大规模削减,可新产品的导入又十分缓慢,最终令终端可供销售的车型从10款被减少到5款——最少时甚至仅有3款车型在售。

华晨雷诺的多家经销商表示,从2020年下半年起,其经营便陷入亏损状态。当时,在华晨雷诺约140家经销商之中,月销量超过20台的只有30家左右。

部分经销商在无奈之下,开始悄悄在网点中销售其他品牌的车型,而另一些坚持不下去的,则干脆选择退网。

“在法国,雷诺的品牌历史很长,很多经销商是经过几十年和品牌一同成长起来的,两者之间建立了深厚的感情。而在中国,华晨雷诺创立不过4年,经销商只能从收益的角度去思考问题。”分析师陈栋表示。

他认为,华晨雷诺的管理层大多没有商用车市场的经验,只是单纯从单车利润或市场规模的角度去衡量问题。短时间内车型的骤减将令经销商不知所措。

华晨雷诺的前高管告诉路由社,产品引入节奏缓慢是该企业由来已久的问题。

“法方此前答应的产品经过4年都拿不进来,公司内部产品规划调整又过于频繁,导致资金和时间大量浪费。”他说。

华晨雷诺的员工对此也颇有微词。他们表示,“华晨鑫源开发一款车型只要一千七八百万元就完成了,华晨雷诺用了七八千万还没开发出新产品”。

“鑫源如今有新能源车,还能卖碳积分,法国人搞了半天什么都搞不出来,还比不上一家民营企业。”一名华晨雷诺前员工叹息道。

在上述多重因素的交织下,华晨雷诺的破产,俨然是一场早在4年前便已写就结局的溃败。同时,也令雷诺在中国的事业足迹变得越发轻浅。

遭此变故,该集团在华的战略平衡——“轻型商用车与电动汽车并重”无疑也受到了破坏。在当前中国市场上,雷诺集团仅能通过两家合资公司——易捷特新能源汽车有限公司和江铃集团新能源汽车有限公司,在电动车领域继续探索。

这不禁令人心生一问:雷诺在中国还有未来吗?

以雷诺的视角来看,“缺席全球最大汽车市场”显然不是一个可供探讨的选项。其首席执行官卢卡·德·梅奥就曾不止一次表达了“重返中国市场”的希望。可外界同时也看到,雷诺方面的这一期望被附加了条件——该集团表示,对于中国市场的回归,不会“以传统方式”得到实现。

今年1月,雷诺集团与吉利控股集团所签署的全新合作协议,或许为卢卡·德·梅奥的雄心适时地添加了一个注脚。根据协议,这家法国汽车制造商将与其中国伙伴合作推出搭载吉利混合动力系统的雷诺车型——只不过,这一次他们将标靶市场锁定在了韩国。

此外,卢卡·德·梅奥还屡次透露出要将雷诺集团旗下高性能子品牌Alpine引入中国的想法。

然而,无论业务形态如何变化,如果雷诺对于中国市场的基本认知,以及一线管理者对企业的经营行为不经历深刻转变,那么该企业前行的步伐恐怕依然难以企稳。

当然,更为重要的是,被中国市场从主流品牌名单中抹去,或已成为雷诺难以逆转的宿命。