困住我们的不是算法,而是外包关系。

文 | 雪豹财经社 元页石

在大厂们严密而高速运作的庞大机器内,外包员工是不可或缺的“螺丝钉”,是富于性价比的“燃料”,也是疏离在局外的棋码,被区别对待,遵从与正式员工不同的行事法则。寄望于概率很低的转正机会,是外包人独特的职业困境。

尽管豆瓣和知乎上关于大厂外包现象的负面评论铺天盖地,但仍有大批甘愿困在这座围城里的人。受限于学历、背景、能力水平、生计压力等因素,外包岗位成了他们退求其次的好去处。外包人的境遇,也让他们有了强大的耐挫力,以及看待工作的不同视角。

外包岗位在资本大环境恶劣的2021年,在大厂自身遭遇困难收缩时,作为缩减固定成本和控制风险的产物,成为首当其冲的“优化”重灾区。在多家媒体的公开报道中,外包人这个群体,感受最强烈的是来自安全感缺失的压力。

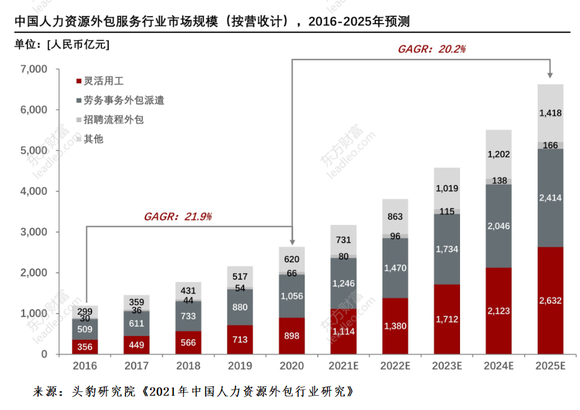

新发展趋势是,外包领域的动向,对每家企业和每个劳动者来说,都已不是隔岸观火,而是戚戚相关——中国人民大学《中国灵活用工发展报告(2022)》蓝皮书显示:2021年中国有61.14%的企业在使用灵活用工,比2020年增加5.46%,这意味着有更多企业倾向于扩大灵活用工的规模。而据头豹研究院《2021年中国人力资源外包行业研究》,企业灵活用工是中国人力资源外包服务行业发展的新增长点。

虎年春节前后,雪豹财经社访谈了多位不同公司、不同行业的外包从业人员。他们中既有上演生死疲劳的审核员、程序员,也有整个行业被重锤的培训机构教师,还有同算法赛跑的外卖员,以及大型央企里的“合同工”。透过他们的故事,或可一窥当下的外包人之困。

以下为他们的自述(经雪豹财经社编辑):

崔晨晨 26岁 外包去向:字节跳动

毕业院校:西安翻译学院

前两年,随着短视频平台兴起,以及国家颁布的一系列管理细则,要求短视频平台发布的节目、评论、弹幕等内容,必须先审后发,让对内容做人工审核。一时间,许多平台的审核岗开始大张旗鼓地扩招,张一鸣也喊出“一万审核员”的计划。

在这前后,我成为了字节跳动的外包人员。入职那些天的场景,至今还记忆犹新。

HR说:“以你现在的学历出身、业务水平和行业资历,从外包岗位进入字节很幸运,好好干,以后业务熟练了公司必然会给你提拔成正式工。”

主管也说:“我没有把你们当成外包,大家都是自己人,希望你们不要见外,咱们不分三六九等,凭实力说话。”

我们是视频审核岗,负责最基础、最不容易造成风险的娱乐视频的审核,难度低,不过话语权少,重复性强,可替代性高,远离核心技术,很难积累能力。

这是一种极为耗人的流水线工作,机械枯燥,每天的KPI是审核3500条短视频,这很难不让人心生厌倦。看多了色情暴力的内容,也常会心情压抑。但却需要时刻警醒,保持近似机器般的敏锐度和准确性。一旦出现错漏,放出违规视频,被骂是躲不过的,造成恶劣影响的,个人是担不起这个责任的。

管具体工作的组长清楚我们的软肋,他骂人时脱口就说:“你干出业绩,离职找下份工作可以写进简历里。”在他看来,外包人是随时可以走人的。

审核岗一般有ABCD四个班次,公司默认将夜班分配给外包,这样公司也不必支付正式工所享有的通宵大夜班这种差班次的补贴。虽然基本薪资和正式员工差别不大,但没有加班费、打车费,公积金、社保也是外包公司按最低档次缴纳。

这种工作强度显然需要身体支撑,但外包员工群体不被重视,身体健康频繁亮起红灯。很多大厂员工过劳猝死的案例,不少都是在外包人员身上发生的。

刚开始,我还很自豪地满世界跟人说我在字节工作,夸耀大厂光鲜的工作环境,系统的工作流程,以及人人都在用的产品,夸耀公司有多牛。后来才真切体会到,我只是假装归属于这里,然后就一度很抗拒别人问自己在哪里工作,无论怎么回答都得繁赘地解释一番。

在劳务派遣关系下,外包人在大多时候,只是厂里的二等公民。

马轩 29岁 外包去向:华为

毕业院校:宝鸡文理学院

从学校工商管理专业毕业后,一时找不着工作,在亲戚的鼓动下,家里花了几万块送我在西安某培训机构学编程。我成了一名会写CRUD(针对软件系统的基本操作)的程序员,并以外包形式阴差阳错地进入华为。

四年所学无用武之地,几个月的技能培训,竟让我踏足大厂。初入华为的那几天,我踌躇满志、热情高涨,觉得个人命运会因此发生改变。但很快,理想和现实的差距,给我这个初入职场的新人泼了个透心凉。

从领到颜色不同的工牌、区域不同的工位开始,各种和正式员工的不对等,已逐渐显现。黄色挂带的工牌,除了无法进入一些门禁和电梯,也仿佛是在时刻提醒和暗示,你作为外包人的身份。

工位的区隔造成一种显性隔阂,工作氛围也完全不同。我初期更难以忍受的,是那种隐性的“阶级”差距。和正式员工交往,身上外包人的标志,会让公司从同事到保安、食堂阿姨在内的所有人,对这种差异心领神会,然后在不经意间眼神流露。

工作也和想象中有不少出入,虽然强度很大,但长期只能参与项目周期中的一个特定部分。常态加班必不可少,没有深度的额外工作会被安排很多。需要赶进度的项目,在deadline(最后期限)前必须加班加点完成。繁复的工作,占据了一天大多数时间,我下班后常常头脑昏沉、倒头就睡。

公司不可能给外包人提供正式员工那种学习提升的机会,导致我们和正式员工的能力差距越来越大,一直学不到编写程序的底层逻辑和核心理论。即使工作中表现再优秀,也会被正式员工习惯性看低。为数不多比较有人情味的领导或同事,有意对我们一视同仁时,反而使我一下不适应。

强调狼性和奋斗文化的华为,其背后支撑是财富利益的共享。华为今年发了350亿的分红,12万多员工平均每人能获得近30万。但这与外包人无关,我们只有眼馋心热的份。每到发年终奖的时候,离职的念头就会异常强烈。

鲜见的转正案例,是继续坚持下去的理由。一个我接触到的大哥,全身心投入工作,每天睡不到六个小时,长期跟着项目奔波,最后在正式员工不愿意去的外地项目上,得到甲方信任,先后转了地位更高的OD和正职。

他的理念是,“我不会想着拿多少钱做多少事,也不会自己把自己当外人,这是大众化的思维陷阱,外包人要从售卖自己的工作时间,通过“偷师”转变成售卖技能,外包工作就成了你的跳板”。

张瑜 32岁 外包去向:某央企

毕业院校:吉林外国语大学

虽然我没在互联网企业,但这家央企的体量,是当之无愧的大厂。

因编制名额限制,其使用外包的历史更早,对外包的需求更迫切。外包在这里,也有另一种大家耳熟能详的叫法:临时工。

从私企进入国企,一个明显的变化是,权力和阶层意识更加显著,而外包人则处于最底端。我的职位名为文案,实则大多是负责把公文传达到科室环节的流程性工作,经常做一些合同盖章、材料归档、跑腿报销的事情,乃至帮部门领导拿快递。

因央企的特殊性质,外包员工难以被信任,无法访问公司内网的OA系统,导致信息不畅,好多事情我需要找正式员工帮忙转达,工作效率因之变低。

实际有价值的工作不多,在央企虽然没有加班,但也没有晋升路径。就像处于温水里,泡得人心思涣散,工作热情也在消磨。久居其中,已经习惯了安逸闲适的的工作节奏,难以适应外面世界的内卷和残酷竞争。因为我是女的,家里人倒也鼓励我留在这里。

央企工资一般,但福利待遇很好,常有各种节日礼包。免费的食堂伙食丰盛,厨师每顿变着花样做各种好吃的。我十分受用,正式员工很多都不吃,她们忧虑的是肥胖。

想要在央企转正,学历达标、技术过关只是基本要素,重要的是必须和领导关系过硬,这就意味着人际关系的不对等,巴结、逢迎、仰人鼻息、隐忍,以一种微妙的方式体现。

在这里五年了,我对这份工作的感情很复杂,更多的是感谢,外包让很久都找不到工作的我留在了北京,而不是彻底被淘汰出局。我也感谢领导,去年帮我们家申请到一套月租极低的公租房。

就像在一趟轰隆前行的列车上,明知下车是必然的,但还是难以摆脱其惯性,只能默然接受这场异化,没有勇气跳下去。看到央企正式员工那么优越的生活条件,我时常会自问,如果自己的学历高一点,会不会成为他们中的一员,而不仅仅是个过客。

王梦娜 26岁 外包去向:好未来

毕业院校:重庆文理学院

2021年,“双减”成为十大年度关键词,这背后是一众教培公司市场价值的雪崩,是各个机构的接连裁员,也是教培大厂外包人的提心吊胆。

在这场动荡中,等待教培公司外包人的,是N种被辞退的手段。

因为和公司牵连并不紧密,很多“识趣”的外包,察觉到公司经营这么困难,有可能发不出来工资来,就第一时间主动离开了。而剩下的,则面临各种花式清退:业绩下滑被辞退、不接受调岗被辞退、校区关停被辞退……

我之所以不愿意离开,是想着把这一学期的课程带完,给学生们一个交代。但周围同事陆续消失,几十个人的办公区域走了大半,我也越来越恐慌,满是将被抛弃的危机感。

辞退正式员工,大厂往往需要给出N+1的补偿方案,像字节跳动比较阔绰的公司,在旗下大力教育裁员时,给出N+2的优厚条件。离开的员工,也不会抱怨公司。

而辞退外包人,往往没有丝毫申辩和挽回的余地,法律上也不存在赔偿,公司裁掉我们没有顾忌,不留情面。而且辞退当天,就会清空我们的工位和存在过的所有痕迹。

在大厂、外包员工和外包公司的三角关系里,大厂承担的责任极其有限。外包人的使用权和归属权被分离,也意味着权利和保障的部分缺失。

到我离开的时候,我从一个小领导口中得知,自己应有的薪资是1.5万元左右,但外包公司从中抽走了约4000元。他留下一句劝告:“外包公司就是赚差价的中间商,它存在的目的是盘剥、抽成。你教学水平还可以,以后找工作可别找外包公司了。”

与最初的期待不同,再找工作时,大厂的经历并没有给我的履历镀金。走出大厂,“外包人”的标签依然不受待见,不少HR对这段工作经历冷眼相看或干脆直接筛掉,竞争力未见得到多少提升,甚至会成为简历上的污点。

肖虎 36岁 外包去向:美团

初中毕业

我很早就不念书了,家在陕西一个偏远农村,靠种种苹果树挣钱。近两年,行情越来越差,收成很难覆盖农药、化肥、套袋这些成本,辛苦干一年还会赔本,男人就都跑出来打工。

2019年,我听一个同乡人说他做外卖员,一个月挣一万多。当时我还在南方的电子厂里,工钱差不多是他的一半,就跑过来投奔他,成了美团的外卖员。

美团现在有470多万名骑手,基本都无法和美团正式签约,只是通过第三方人力资源公司来合作。

送外卖这个工作,我觉得挺满意的,挣得多,而且比之前在厂子里自由。亲戚给我转过那篇《外卖骑手,困在系统里》,我看了也没什么感觉,觉得付出是应该的。

只是送外卖的确是在和时间赛跑,会有很多风险。一旦有劳动纠纷、终止或解除合同,甚至是出了安全事故,都只能由外包公司在中间协调解决。我觉得困住外卖员的不是算法,外卖员最大的困境来自劳动关系、法律关系,社会保障等基本劳动权益无法得到满足,外卖员就成为风险系数很高的工种。

京东也高度依赖快递员,他们的老板刘强东曾经说,京东如果通过劳务外包找快递员,一年至少可以多赚50亿人民币。他说克扣员工五险一金,压榨员工60岁以后的保命钱,是可耻的。可京东现在也招了很多外包的物流员工,说明这些厂子目前还离不开外包。

我觉得外包这种灵活用工的形式很好,给了我们在大城市的工作机会,让我们能养家糊口,但是这方面的法律规范还应根据情况特别制定,国家也很重视这方面的情况,未来肯定会越来越好。

(应受访者要求,文中所有人物均为化名)