正在上海西岸美术馆展出的特展“巴黎建筑(1948-2020):城市进程的见证”为我们摆脱巴黎刻板印象提供了一个有趣的切口。

《艾米莉在巴黎》剧照 图片来源:豆瓣

记者 |

编辑 | 黄月

正在热映的电影《爱情神话》引发了诸多讨论,其中一个热议话题是其中的上海性——电影中的主角们日常活动范围都在由武康路、五原路、复兴西路、衡山路等组成的衡复历史文化风貌区内。作为上海保护规模最大的风貌区,衡复片区闹中取静,散落着很多老洋房和历史建筑,中西风格并存,道路两旁遍植梧桐树,到了夏天亭亭如盖。更重要的是,街区保持着行走友好的空间尺度和便利的生活设施,为电影剧情的展开铺设了一个绝佳背景。观众通过观看老白骑着自行车去临期超市和外贸服装店扫货、李小姐踏着Jimmy Choo行色匆匆地走过老弄堂、老白与老乌约在半开放式的咖啡馆闲聊,感受到某种精致与市井并存的“上海风情”。电影之外,衡复历史文化风貌区早已是上海的标志性城市景观和“网红打卡地”,但也恰恰是这一点令部分评论者质疑它是否能够代表上海。

同上海一样,巴黎也是一座因其深厚的都市历史而笼罩在某种刻板印象中的城市。提起巴黎,我们的脑海中浮现的,恐怕是经过19世纪大改造之后的那个巴黎:在拿破仑三世的首肯下,奥斯曼主持了巴黎大改造计划,大规模拆除中世纪遗留下的旧建筑,切蛋糕似地开辟出一条条宽敞大道并在两侧种植树木,并创建发达的地下排水系统。那个巴黎构成了从旅游宣传到影视作品对这座城市的视觉再现。但同上海一样,在卢浮宫、圣母院、凯旋门和林荫大道之外,巴黎还在追随时代脚步不断进化发展,努力调和历史文化与当代生活的关系。

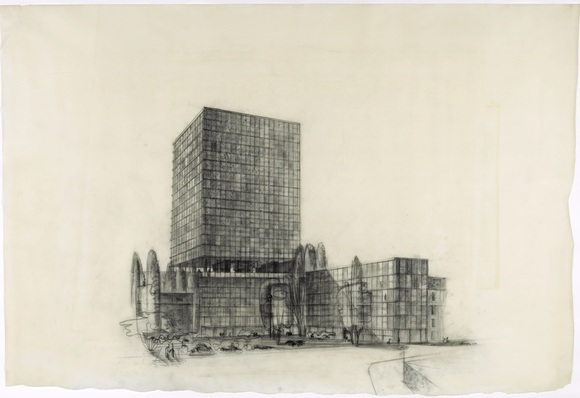

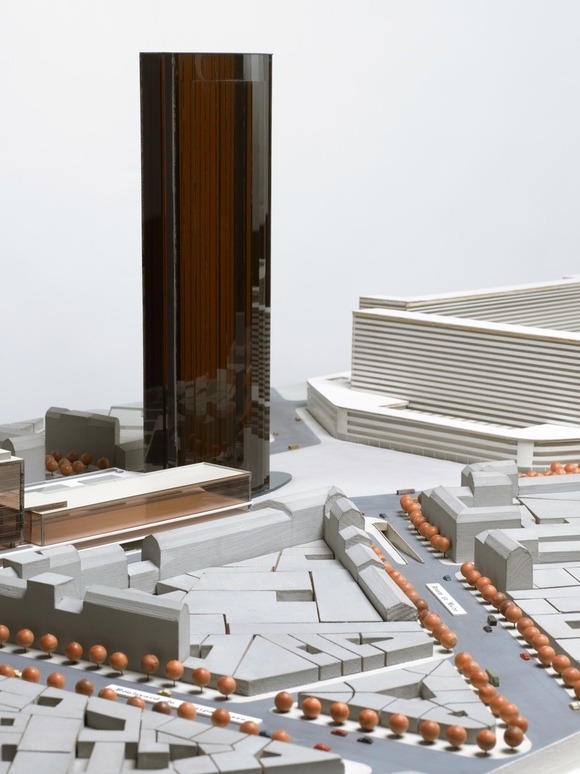

目前正在上海西岸美术馆展出的特展“巴黎建筑(1948-2020):城市进程的见证”为我们摆脱巴黎刻板印象提供了一个有趣的切入口。该展是蓬皮杜中心首次在中国展出大规模建筑类馆藏,它将二战后新一代法国建筑师,以及伦佐·皮亚诺、让·努维尔、安藤忠雄、弗兰克·盖里、雷姆·库哈斯、马岩松等国际知名建筑师的现代城市图景浓缩于建筑专题展,通过过去近70年的75个经典建筑案例,包括办公楼、住宅、商业项目、公共文化建筑等类型,追溯了巴黎从二战结束至今的发展历程。

巴黎的这段城市发展史也是一座城市如何适应经济发展、人口增长从而成为国际大都市的模板。在历史文化建筑保护、工业遗存活化、城市更新规划、城市治理、城市美学、理想的城市生活环境等诸多议题上,巴黎为我们提供了参照与启示。为此,界面文化(ID: Booksandfun)邮件采访了本次展览的两位联合策展人奥利维耶·桑卡尔布尔(Olivier Cinqualbre)和泽伊内普·艾京(Zeynep Aygün),与他们讨论了巴黎从二战后至今城市规划和建筑理念的种种变化,以及打造国际化城市的关键。

蓬皮杜中心的建筑类收藏始于1992年,至今已有30年。这一收藏包括建筑模型、图纸、文献以及影像,生动记录了过去70年巴黎城市规划的各个阶段。据桑卡尔布尔介绍,该收藏囊括的建筑师大多在二战后开启职业生涯,是现代建筑潮流的积极实践者,他们冲破种种保守观念,用前卫的审美改变了巴黎的面貌。1945年,巴黎自20世纪初就有意推动的去工业化终于启动。二战期间,巴黎的城区与古迹幸免于难,战争结束后,则面临着工业设施的百废待兴、住房短缺以及基础设施的投资建设等问题。

何谓现代建筑和现代城市?勒·柯布西耶和他的同侪于1928年成立国际现代建筑协会(CIAM),旨在回答这个问题。1933年,他们提出“功能城市”的概念,认为城市社会问题可以通过按功能严格划分用途的规划设计来解决。功能城市的实践之后在全球诸多城市推广开来。大城市核心区的具有历史感却破旧落后的街区开始被诟病并遭到拆除,取而代之的是整洁有序的、被绿色空地隔开的全新公寓楼。

除了住宅,恢复经济发展也是战后城市重建的关键因素。美国建筑师协会荣誉院士乔纳森·罗斯(Jonathan Rose)在《什么造就了城市》一书中指出,20世纪中期主流的城市经济发展模型大多是集中力量发展几个大型项目,从而让城市中心重焕生机。1950-1970年代的巴黎城市建设也在一定程度上反映了上述潮流。拥有摩登外观的大型建筑和摩天大楼拔地而起,比如奥利机场、克鲁勒巴尔博大楼、塞纳河畔伊夫里,和连续40年蝉联法国最高建筑的曼恩-蒙帕纳斯大楼等。

桑卡尔布尔和艾京指出,1960年代和1970年代,巴黎基本解决了住宅小区缺乏卫生条件的问题,但也引发了新的问题。士绅化加剧,老城区遭遇了不小的破坏:新城区不断涌现的同时——比如塞纳河岸区、意大利区和节日广场——成片的旧街区被拆除和改造,传统城市肌理遭到破坏。然而在1980年代,一股全新的建筑潮流出现了,这股潮流受到当时的意大利建筑界的启发,旧城区的价值和意义被重新评估,人们开始认为历史保护应当被纳入城市规划的考量,即使是全新的建筑也应当与周遭环境保持协调,特别是在那些和历史街区建筑风格迥异的老旧郊区。“这股潮流,即使无法在建筑中完整地表达出来,也在这一代建筑师的设计中留下了印记。”

到了1990年代,经过去工业化的巴黎开辟出了大片的绿色空间,比如巴黎十五区靠近塞纳河畔的雪铁龙公园(Parc André-Citroën)和里昂车站南面、同样也在塞纳河畔的贝西公园(Parc de Bercy)。始于1970年代、贯穿整个1980年代的巴黎东部大规模开发也趋近尾声,在巴黎东部,拉维莱特公园(Parc de la Villette)、法国国家图书馆(François Mitterrand Library)以及法国经济和财政部大楼已成为城市新地标。

桑卡尔布尔和艾京表示,巴黎当下亟需解决的问题是如何完善交通规划,让步行者有更方便的步行条件,让骑行者亦能放心出行。自新冠肺炎大流行以来,自行车出行受到了市民欢迎,这导致了自行车道的拓展。他们注意到,新冠疫情和远程办公推动了两个趋势在巴黎出现:越来越多的人选择搬离城市;与此同时,也有越来越多的人更加注重城市街区的在地性和附近性,特别是在人们开始偏好骑行的情况下。不过这两个趋势是否会长期持续,仍有待观察。

在上世纪二三十年代,上海享有“东方巴黎”的盛名;即使是今天,这两座城市在全球城市愿景、历史文化保护和都市价值观等方面仍有相似之处,这为这场在上海举办的巴黎建筑展增添了一个有趣的注脚。那么,巴黎的城市改造经验能够为我们提供怎样的启示呢?

桑卡尔布尔和艾京认为,巴黎从过往经历中学习到的重要一课是放弃完全拆除边缘城区以供再开发的做法。中心城区深厚的历史遗产毋庸置疑,但城市规划者也已开始重视边缘城区内虽然不那么闻名遐迩但对当地居民而言也真实重要的城市遗产。他们指出,在20世纪下半叶,巴黎城市改造计划开始注重历史建筑的活化和再利用。比如从1960年代开始,玛黑区经历了一个很大的转变:曾为贵族宅邸的古老建筑被改造为工作室、仓库、画廊、精品商店,一跃成为巴黎最有艺术气息和活力的区域之一,吸引了新的社会阶层在此聚集。“这一经历给予其他法国城市和其他那些‘不那么有名’的巴黎城区很大的启发,比如佛布-圣安托尼街(Faubourg Saint-Antoine),巴士底歌剧院(Opera Bastille)建立以后,那里也完全改头换面了。”

在中国近十多年狂飙突进式的城市化进程中,邀请国际知名建筑师来设计地标性建筑的做法日益普遍。加州大学伯克利分校人类学家王爱华(Aihwa Ong)称之为“全球化的艺术”,即发展中国家的主要城市为了获得全球影响力,兴建奇观般的建筑。但这些“超级建筑”(hyperbuildings)是否契合当地的文化语境、是否与当地的城市肌理融洽,则是一个争议性很大的问题。在1980年代末和1990年代初,由国际建筑师设计的独特建筑也开始在巴黎出现,比如弗兰克·欧文·盖里设计的美国文化中心(现法国电影资料馆)和安藤忠雄设计的联合国教科文组织总部冥想空间。如今,同许多其他国际性大都市一样,巴黎也是国际建筑设计师趋之若鹜、施展才华之地。巴黎人对此是怎么看的呢?

桑卡尔布尔和艾京表示,蓬皮杜国家艺术与文化中心的建立真正标志着国际建筑师开始参与重塑巴黎城市景观。1969年12月,时任法国总统乔治·蓬皮杜宣布在巴黎建立一个艺术中心。在次年为蓬皮杜中心举办的国际设计大赛中,一支年轻的意大利-英国建筑师团队脱颖而出。至今,蓬皮杜中心的建筑本身都是一件让人过目难忘的现代艺术品。

“毫无疑问,继埃菲尔铁塔之后,蓬皮杜中心一直是巴黎争议最大的建筑。即使是当初引发巨大争议的卢浮宫玻璃金字塔如今也完全被巴黎人接受了。伦佐·皮亚诺和理查德·罗杰斯设计中激进的那一面,即使是在比赛结束50年的今天依然在挑战观者。建筑师将中心前的广场打造为一个公共空间,并改造空间使之适应文化性用途的能力令人敬畏,这也让一代代的参观者接受了这座建筑。”

两位联合策展人认为,一座城市是否国际化不一定需要依靠引进国际建筑师的设计,它还被其他因素决定。“是设计的质量和理念——无论它来自法国建筑师还是外国建筑师——让建筑融入巴黎,并帮助巴黎形成自己的身份。虽然建筑师们如今大多在全球各地都有设计项目,但他们需要考虑当地环境和城市的历史特征,才能让设计因地制宜,而不是复制某个千篇一律的国际化形象。”

(2021年11月11日-2022年2月20日,“巴黎建筑(1948-2020):城市进程的见证”在上海西岸美术馆展出。)