万物消散是狄迪恩书写的主题,她却一次次从其正面溜开,在四周排布一个又一个的场景与画面。

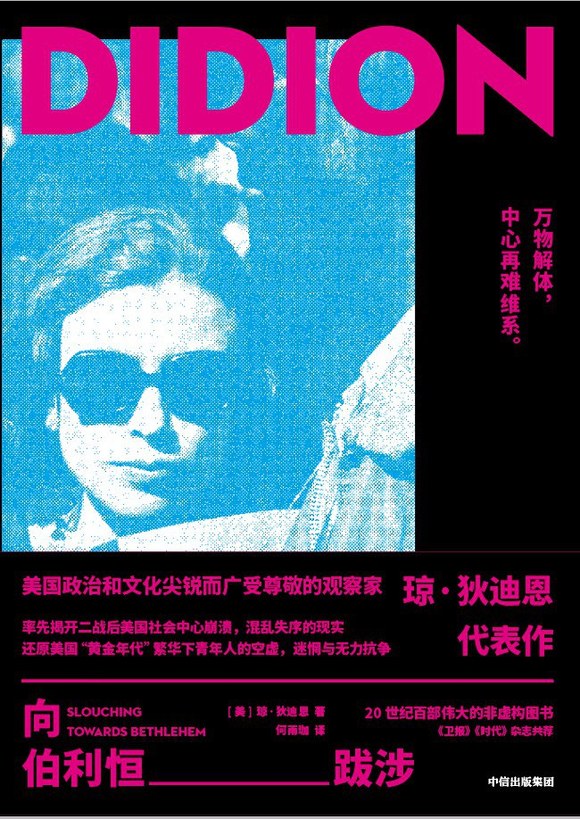

据出版人Alfred A. Knopf称,当地时间23日,美国著名作家、小说家、编剧琼·狄迪恩(Joan Didion)因帕金森并发症在纽约曼哈顿家中去世,享年87岁。狄迪恩的代表作包括非虚构作品《向伯利恒跋涉》《白色相册》《萨尔瓦多》等等以及中国读者较为熟悉的悼亡写作《蓝夜》和《奇想之年》,她与已故丈夫John Gregory Dunne联合创作了《一个明星的诞生》(1976)和《打不开的锁》《因为你爱过我》《毒海鸳鸯》等多部影片剧本。

进入中文世界的琼·狄迪恩有两个形象,一个是满头银发,戴着大墨镜为Celine代言的“酷奶奶”,一个是在《奇想之年》与《蓝夜》里悼念丈夫和女儿的未亡人。她在年老时经历丧恸,脆弱敏感,又坚韧锐利。在许多人眼中,晚年的悲恸恰恰证实了女作家年轻时在家庭上的丰收美满,幸福与不幸合而一体,缺憾之中更有可供咀嚼的完满。

而在此之前,狄迪恩早已成名。没有时尚、年龄与痛失至亲的加持,狄迪恩凭借非虚构写作成为美国文坛之星,其光芒闪耀了半个世纪,持续至今。她抛开传统的新闻报道法则,以私人化的视角记录社会政治事件。1967年,狄迪恩在《星期六晚邮报》发表了关于嬉皮士的报道——《向伯利恒跋涉》。次年,同名文集出版,收录了狄迪恩的二十一篇文章,绝大部分内容与60年代的加州有关。尽管狄迪恩笔耕不辍、著作等身,这本书依旧是她最出名的文章合集。

今年《向伯利恒跋涉》中文版问世时,界面文化(ID:booksandfun)曾撰文《向琼·狄迪恩跋涉》,试图近距离审视狄迪恩的“新新闻主义”以及她观察和描绘这个世界的方式如何影响了今天的我们。为表纪念,特此重刊。

撰文 | 赵蕴娴

编辑 | 黄月

“万物解体,中心无法维系”,“太阳般空洞无情的一个凝视”,“是什么样的猛兽,终于等到成熟时机,跋涉向伯利恒,重获新生”……自1966年起,叶芝《第二次降临》里的诗句长久地攫住了狄迪恩,《向伯利恒跋涉》就是最直接的回响。前往旧金山的海特-阿什伯里区(下文称嬉皮区)前,她已经有几个月无法写作,因为感到自己所熟悉的那个世界“不复存在”,无从提笔,如果要恢复工作,就必须妥协于眼前的无序。

《向伯利恒跋涉》中的狄迪恩不是酷奶奶,也不是未亡人,她像是自己时代的幽灵,冷冷地注视一切,偶尔发出讥笑,流露愤怒与恐惧。万物消散是狄迪恩书写的主题,她却一次次从其正面溜开,在四周排布一个又一个的场景与画面。作家想要表达的不易捕捉,阅读60年代的狄迪恩,本身就是一场跋涉。

《向伯利恒跋涉》中文版日前出版。在半个世纪后重读这本书,我们或许很难从中获得答案,比如关于嬉皮士的答案,关于加州的答案,关于越战的答案,关于珍珠港的答案。狄迪恩在序言中坦露,尽管当时的她足够直接坦率,但还是没能写出预想中“更宏大”的东西。我们能够学习的,正是狄迪恩在面对自我与外界时的直接坦率,以及在失语时重新开口说话的勇气。

自琼·狄迪恩的个人纪录片《中心难再维系》上映后,几乎所有有关她的评论文章都会提及片中的一段对话,以此来凸显她作为观察者的疏离、书写者的冷酷。当导演问她,1967年在旧金山嬉皮区看到5岁儿童吸毒有何感想时,狄迪恩沉默了片刻,开口说道:“千载难逢(It was gold)。”

那个涂着白色唇膏,坐在地板上吃迷幻药的孩子被狄迪恩写进了《向伯利恒跋涉》的末尾。显然,在以蒙太奇式的手法呈现嬉皮区混乱放纵而空洞的日常后,没有什么场景比这一幕更能抓住事情的本质,让读者因自愧而匆匆逃去。《纽约客》作者蕾贝卡·米德(Rebecca Mead)曾试想过,如果目睹孩子吸毒的是自己,如果那一刻过去几十年之后被问的是自己,她大概会表示自己想要叫救护车、叫警察,向地上的孩子伸出援手,为眼前荒诞的悲剧哭泣,这一切只能用“震惊”二字来形容。但狄迪恩没有,她很清楚自己的责任——“如果你是来做一篇报道,那么你就是为这样的时刻而存在。无论好坏。”

或许在那沉默的几秒内,狄迪恩压抑了评价与抒情的冲动。即使离开现场50年,她依旧准确地找到了自己曾经所站的位置。面对苦楚和悲剧,要泛起恻隐之心、拯救之心很容易,真正困难的,是看似违背常情的另一种道德,即身为作家的道德,作为见证者而非救赎者的道德。米德认为,记者总要在同理心和疏离感之间保持平衡——没有同理心,他无法接近边缘人群;缺乏疏离感,则不可能冷静地做报道,完成职业使命。这里不妨继续讨论一下疏离的问题。如果觉得狄迪恩的“千载难逢”缺乏人情味,那么当一个记者回首往昔,用何种语言评述过去,才算对有过交集的书写对象负责,对自己的文字负责?震惊、悲伤、不知所措,这些回答除了证明“我是个好人”外一无所用,几乎就是狄迪恩笔下嬉皮少年的陈词滥调;如果立即行动的念头长久地盖过了写作的热情,或许应该改行做个社会活动家;如果报道里满是自己的悲天悯人,更无济于事。

狄迪恩的冷眼旁观捕捉了现实的另一面。叛逆者们奉琼·贝兹为圣母玛利亚时,她戳破了贝兹身上迷人伤痛与清新的浅薄和虚假;约翰·韦恩所代表的好莱坞西部男子气概已为末日黄花,遭人嘲笑,她无所顾忌地回想韦恩在一代人心中留下的棉白杨般的幻梦;加州,黄金之国,有享用不尽的财富和阳光,这位加州之女却洞穿了圣塔安娜风吹拂下没有昨夜也没有明天的堕落;在嬉皮士要么被奉为反战斗士,要么被视作德行败坏者时,狄迪恩只在海特-阿什伯里街头看见了一群因秩序崩塌而“对社会一无所知”的孩子。

《向伯利恒跋涉》让狄迪恩声名大噪,同行赞誉她,读者追捧她,但作者本人并不满意。在同名文集的序言中,狄迪恩沮丧地表示,这是最让她有写作急迫感的文章,也是唯一一篇发表后令她“陷入消沉绝望”的文章:

“那是我第一次记直接而坦率地去接触和描述万物在消散的依据、一切在解体的证明……发表之后我发现,不管想象中自己描述得多么直接和坦率,我还是没能让很多读过甚至喜欢这篇文章的读者弄清我的意思,没能表明我要描述的是更宏观的东西,并不仅仅是几个在额头上佩戴曼陀罗花的孩子。”

狄迪恩想说的是什么?佩戴曼陀罗花的孩子折射或者说象征了什么更宏大的东西?如果万物于彼时开始消散解体,那在此之前是否有一个稳定、和谐的中心?那个中心诞生自何时?秩序如何?

半个世纪后重读《向伯利恒跋涉》,我们可能比当年的读者更容易感到困惑。首先,如果抱着了解嬉皮士来龙去脉的兴趣一头扎入文本,会发现,除了开头对整个国家崩坏的速写和中间极少的议论之外,读者很难触摸到清晰的脉络,身边漂浮着狄迪恩剪裁过的嬉皮士碎片,意义难于打捞(或许这也部分归因与互联网时代的读者习惯了接受直截了当的答案)。但对当年的新闻业界和大众来说,狄迪恩深入嬉皮区的一手观察填补了以往报道的不足,揭示了嬉皮生活的真实状态——词汇贫乏、没有方向、通过毒品倒卖来实现的互助精神、外界未曾察觉的运动领袖,还有评论者认为,狄迪恩以场景的拼贴代替叙述线索的手法,使文章从形式上呼应了其主题——中心的消散。但当嬉皮士成为历史后,这样的拼贴在多大程度上解释了佩戴曼陀罗花的孩子与世界失序的关系?

于是,狄迪恩的不满不仅只是作家对自己的高要求,它变得可以理解。《向伯利恒跋涉》描述了孩子们在嬉皮区的混乱生活,却没能讲述他们从哪里来、怎么来。狄迪恩反复强调,没有人给孩子们讲清楚社会游戏的规则,但这些“规则”具体是什么,狄迪恩也未能总结说明。

对于那个时期的狄迪恩,似乎一涉及抽象问题,她的词句就悄悄溜走了。在报道美国共产党党员M. I. 拉斯基的文章中,她形容眼前人因“非常尖锐的恐惧而投身于未必成功的事业”,并声称自己也经历过“真正的恐惧”,但恐惧的含义付之阙如。1976年,狄迪恩在《我为什么写作》(Why I Write)一文中表示,自己对抽象思考有些力不从心,在伯克利读书时,她曾经尝试哲学的思辨与理论的学习,但注意力最终都不可避免地回到“具体的、有形的、被普遍认为是边缘的”事物上。

画面占据了狄迪恩早年写作的中心,描写是她最常采用的手法。在写于1978年的文章《讲故事》(Telling Stories)中,狄迪恩清楚地说出了自己对场景的野心:“我想要的不是一个通向世界的窗口。我想要画面里的一切。”对画面的敏感也体现在她作为记者的工作方法。狄迪恩多次承认,自己不擅长采访,“问不出什么问题”,也不太信任受访者说的话。她的优势在于瘦小低调,当一切就在眼前发生时,几乎没有人会注意到角落里的作家和她断层扫描式的目光。

《向伯利恒跋涉》发表几年后,狄迪恩在接受广播电台KPFR采访时说道:“通常写一篇报道时,在某一天你会知道,自己不需要再做采访了,你可以回家了,已经得到了它。但在那篇(有关嬉皮士的)报道中,这一天一直没有到来。”假设狄迪恩采访技巧更高明没有意义,因为文章的面貌并不由几项技术来调控,不是说把这个参数调低一点,那个调高一些,就能得到更完美的作品,首先是为什么写作,其次才是用什么技巧。狄迪恩对自己的不满,其实是所有创作者或迟或早终将面临的困境:当事实改变,旧的认知与讲述方法失效后,人应该及时地留下只言片语,即使那声音是破碎的,还是暂且于无法把握的现实前保持沉默?

90年代,狄迪恩逐渐放弃了以往的写法。她向《巴黎评论》透露,无论是小说还是非虚构写作,她都对“冗长的描写”、“用来代替思考的描写”失去了兴趣,她开始转向公共性、观点性更强的政治写作。在找到新的声音前,有一场漫长而不知尽头的跋涉。

20世纪60年代新新闻主义兴起以前,主流报道推崇客观性,要求写作者隐去行迹,但不论是有关叙事的研究,还是已有“客观”报道中存在的偏见以及现实偏差,都宣告了传统做法的破产。在其非虚构新闻作品中,狄迪恩总是不惮于坦露有关自己的细节——她是独自坐在车上看见了窗外的一切,还是在杂乱的房间里看几个嬉皮士嗑药,官僚做派的警方如何拒绝了她,在名流出入的酒会上她处于边缘还是社交达人,在那个“千载难逢”的时刻,想问是否还有小孩嗑药的却最终没能说出口。对狄迪恩来说,显明自己在文章中的位置非常重要,惟其如此,读者才知道是何种视线看到了文中所写的一切,又是何种声音在说话。2011年,她在一次采访中说道:“在我开始做报道的年代,人们不觉得作家把自己放在前端和中心是一件好事,但我有种强烈的感觉,我必须把自己放在那里,让读者看到声音的另一端是谁。”

狄迪恩像一把通向其非虚构新闻作品的钥匙。这就是为什么把单篇《向伯利恒跋涉》放到整本文集中来看,可以消除上文提到的一些困惑。例如,《黄金梦中人》里的露西尔·米勒杀夫案具象化了《向伯利恒跋涉》开篇所讲的随意杀人、家园废弃、父母孩子销声匿迹;嬉皮士醉生梦死,宣称二十五岁以下的年轻人有两百亿美元可以挥霍,米勒的情夫在凶案发生后冷酷地撇清所有关系,走进玫瑰花装饰的新婚,两者都是黄金国度“每天经历一次”的新生。翻开《洛杉矶笔记》,读者可以察觉狄迪恩所说的恐惧不仅来自于文明,还植根于这片土地的野蛮和狂暴。狄迪恩在《再见了一切》中向纽约和自己的青春韶华告别,她说自己曾多么年轻,而在某一刻,“金色的韵律戛然而止”——这是多么普遍而隐秘的恐惧。

《洛杉矶笔记》由几个不相关的片段组成,狄迪恩从不同的文章中将它们剪裁出来,又拼贴到一起,这也是整本文集的编辑思路。至少在这本书里,狄迪恩极少提纲挈领地指出问题所在,她只是描述,不断地描述那些隐隐与社会、政治、人生等宏大主题有所关联的细枝末节。万物解体,世间无序,某种启示的光尚未降临,停在原地也不是办法,唯有跋涉,唯有在沙漠的尘土中迈步向前。阅读狄迪恩是一场行进于文本间的跋涉,我们依旧恐慌于作家当年的恐慌。不需要向狄迪恩寻求答案,而是需要质问自己,我们是否有志与力,投身于“未必成功的事业”,跋涉向伯利恒,重获新生?