时至今日,纵然再有欧洲、美洲之间的差异,已经鲜少再涉及“新旧世界”之划分。“拉丁美洲”这一名称已经过渡成为一个单纯的地理概念,逃脱不断被设定的命运,实现了它的自我成长。

编者按:

感到孤独,并不是感到自卑,而是感到不同。——奥克塔维奥·帕斯(Octavio Paz, 1914-1998)

曾几何时,美洲“新世界”在面对亚非欧“旧大陆”之时或许也发出过这样的感叹;而在近世,有如此切身感受的却是与美国共处美洲的“拉美”。每当被谈及,“拉丁美洲”仿佛都是一个理所应当的地理名词,然而,生活在这片土地之上的人民,对于该如何定义自我,对于该去向何方,却是充满了迷茫与踌躇。

文 | 张宇晨(《读书》2021年12期新刊)

二十世纪五十年代,墨西哥历史学家艾德蒙多·奥格曼(Edmundo O’Gorman,1906-1995)出版了数部作品,谈论“美洲”(América)是如何作为概念被“发明”出来而非作为地理盲点被哥伦布所“发现”的。其巅峰之作《发明美洲》(La lnvención de América),与其被单纯当作奥格曼倾注多年心血的研究成果,似乎更应该看作是作者将心中不断思索的哲学命题呈现出来,反复揉捏、层层推敲,并铺开在众人面前。在他略显繁复、冗长的论述之中,所蕴藏的其实是对“美洲人”这一身份的反思。

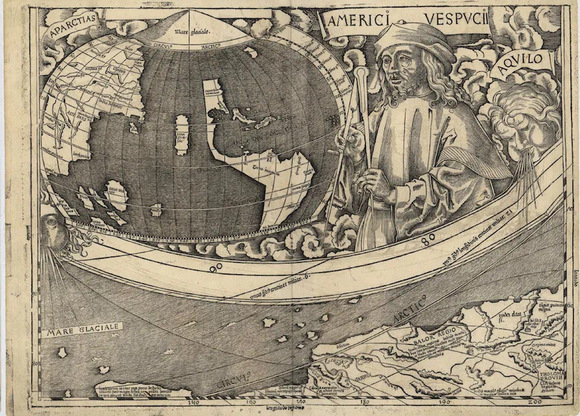

奥格曼相信,“美洲”是被动地由欧洲人“发明”的术语,甚至连“美洲是被欧洲人发现的”这个命题也不过是后者的臆想。美洲的命运不该与伊比利亚半岛抑或是整个欧洲相互捆绑,更不应该从一直奔腾向前的整个世界历史洪流中抽离。以“亚美利加”为名的这片区域一直以来都是“自在”的,一直都与其他各处共同组成我们认知中的这个“世界”。

《发明美洲》一书出版十年之后的一九六八年,墨西哥国立大学致敬奥格曼对整个“美洲”的思想贡献,举办了一次国际学术会议,也同时出版了对于历史意识与历史真实性进行讨论的论文辑刊。其中,美国历史学家约翰·莱迪·菲兰(John Leddy Phelan,1924-1976)便提出“拉丁美洲”也是由欧洲“发明”而来的:十九世纪六十年代的法国对说西班牙语的美洲国家虎视眈眈,由此便炮制出了“拉丁亚美利加”(América Latina)这一概念,力求从共同的语言根源、文化渊源中找寻共通之处,由此将自己的势力渗透进美洲世界。但事实真如菲兰所言这般吗?的确,法国的启蒙思想打开了通向民族运动的大门,今天被我们称作“拉丁美洲”的这片地区也曾深受鼓舞。但是,“拉丁美洲”这一复合名词着实是由拉丁美洲人自主“创造”出来的。

亚美利加大陆上曾被西班牙人殖民统治长达三个世纪之久的这片区域,十九世纪初期纷纷发起独立运动。为了一同摆脱西班牙人在美洲的统治,众多独立运动先锋都不断思索,希望找到一个可以将美洲各地区人民团结起来、共同对抗殖民势力的身份理念。此情此景之下,对这片区域延续了数百年之久的称呼——“西班牙美洲”——会强化人民对其依附身份的认同,应该尽快被摒弃。从现实、精神两方面彻底脱离“西班牙”的钳制已经成为美洲人民一项迫在眉睫的任务,仿佛脱离了西班牙就可以脱离这段殖民的过往,脱离殖民主义对这片大陆的束缚。由独立领袖米兰达(Francisco de Miranda,1750-1816)酝酿、玻利瓦尔付诸实施的建立“大哥伦比亚共和国”的计划就是在此契机中诞生的。但是,彼时分崩离析的政治势力泯灭了“解放者”对于建立美洲共和国“团结、联合和永久同盟”的梦想,就连对“团结一致”产生的幻想也不过转瞬即逝。

然而,在不到三十年之后的一八五六年,一位深受法国政治哲学思想影响的智利青年弗朗西斯科·毕尔巴鄂(Francisco Bilbao Barquín,1823-1865),却在巴黎进行的一次演讲中,面对众多来自南美洲各国的青年学者,重拾玻利瓦尔式的政治设想,用“拉丁亚美利加”——即“拉丁美洲”这一名称,呼吁团结,呼吁统一。这次里程碑式的演讲于六月二十二日进行,两日后,演讲稿便在巴黎出版,这也成为史上所有已被发现的记载中首次谈论“拉丁美洲”的记录。

毕尔巴鄂是革命者的后代,是为争取自由不断抗争的斗士。十九世纪二十至三十年代的智利初尝独立滋味,还未真正感受国家建设的喜悦,便开始遭受国内保守派和自由派之间斗争的拉扯。在一八二九至一八三〇年的智利内战中,保守派的胜利意味着在国家事务的决断上诸多对旧制的承袭,从宗教信仰到政治举措,无一不在延续西班牙殖民时期标志性的阶级社会传统。而毕尔巴鄂,从幼年时期就随属自由派一方的父亲流亡秘鲁,即便身处他乡,依然心系故土,将满腔热血付诸纸上,几度获准归国,却几度因笔锋犀利再被流放,半生时光漂泊在外,足迹遍布法国、比利时、阿根廷等欧美国家。其实,智利并不是唯一一个经历此番动荡的“西班牙美洲国家”,在美国以南的美洲地区,大部分独立后的政权都是在曾经的殖民废墟上搭建自己的政治舞台,贵族寡头、军事考迪罗层出不穷,国家这座上层建筑总是岌岌可危,似乎倾覆就在一瞬间。而曾经作为海上霸主的西班牙,自然无法安然接受一众属地纷纷逃离的事实,依旧远远观望,时刻准备伺机而动。

面对曾经的宗主国不断意图“收复失地”的尝试,面对美洲各国内部形势的急转直下,毕尔巴鄂在寻找救亡图存的出路之时,终究还是将目光投向欧洲。法国大革命振奋人心,法兰西精神在彼时也为众多美洲的有识青年领航。在他们心中,自己的祖国如要获得真正的独立和自由,法国必是学习、仿效的对象。毕尔巴鄂当然也一度是法国思想的坚定拥护者:他阅读大量法兰西作家的著作,在流亡至巴黎之时便兴奋地感叹终于来到了伏尔泰的故土;他与众多同时代的法国作家、学者交往密切,无论联床风雨,抑或寄雁传书,从不曾中断。在此基础之上,毕尔巴鄂发出了建设“拉丁美洲”的呼唤。

法国、西班牙、葡萄牙、意大利等一众以通俗拉丁语为语言的国家在宗教信仰、文化、生活习惯等方面很大程度上继承了它们共同的渊源——古希腊—罗马文明。毕尔巴鄂对于“拉丁”的设想自然与这一文化传统息息相关,但是他同样十分笃定:“拉丁美洲”在前进路线上要遵循的一定是根植于法国民族精神之中的拉丁传统—坚持平等、博爱、共和的理念;而非以西班牙为代表的陈腐天主教宗教体系——充满阶级、法团之间的争斗与精神的束缚,所有的独立意识、自由思想最终都葬送于神权政治在精神、物质方面持续不断的打压之下。

拉丁美洲——在毕尔巴鄂眼中——是由拥有共同文化渊源、同样向往共和的各个美洲国家组成的统一联盟,对西班牙殖民者的野心保持警惕,与被西班牙殖民的过往彻底断绝,共同建立美洲人民自由的殿堂。

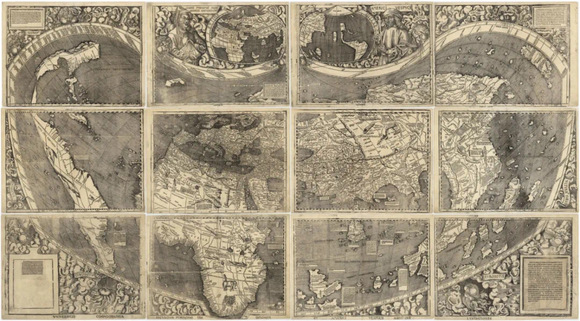

曾经的“西班牙美洲”人民的确急切希望拥有一个新的身份,但是实际上,“亚美利加”这一名称本身已经是对自诩“发现”了美洲的殖民者们发出的最响亮的嘲笑:在王室授权之下扬帆远航的克里斯托弗·哥伦布(Cristóbal Colón,1451-1506),直至生命最后一刻仍旧坚持自己通过海路所到达的地点就是亚洲。因此,美洲——这片被误解的土地——终究还是以航海家亚美利哥·维斯普奇(Amérigo Vespucci,1454-1512)的名字命名,因为是他首先将这一区域认定为“有别于欧亚非大陆的新世界”。之后的西班牙曾一度坚持以“印度诸地”(Las Indias)之名来称呼这片土地,仿佛只有这样的倔强才能“捍卫”自己对其“合法”拥有、“合法”殖民的权利。

那么,十九世纪的美洲人民,为什么不能选择直接去掉“西班牙”这一定语?为什么不能直接将自身融入亚美利加这个更大范围的集体之中,与同样获得独立的“亚美利加合众国”(美国的直译名称)共同面对潜在的威胁呢?为什么在找寻共同的身份认同之时,又一次看向欧洲、选择“拉丁”的属性呢?

“美洲是美洲人的美洲。”在这样的豪言壮语下,美国一面要求包括英国、西班牙以及俄罗斯在内的非美洲国家放弃干涉美洲人“自己”的事务,断绝在地球这半边开疆扩土的念想;一面却毫不掩饰地将贪婪之手伸向了美国以南的大面积区域,门罗主义就此付诸实践。在英语世界中“America”和“American”惯常被用于指代美国以及美国人,但是在西班牙语中,“América”和“Americanos”指代的却往往是整个美洲以及美洲人民。北边的美国早已计划妥当,语义含混之间,美洲已渐渐不再属于美洲人民,它不过是美国的附属品。

此时此刻墨西哥大半的领土经受不住来自北方的觊觎,已然归入美国囊中;就在毕尔巴鄂号召团结的不久之前,背靠美军好乘凉的威廉·沃克尔(William Walker,1824-1860)率领区区五十七人便占领了尼加拉瓜成为一方霸主;此时的巴拿马还没有修建大运河,但是,却早已成为美国政客想要撬动南部美洲而找寻到的一个支点;那未来的安第斯山脉、亚马孙丛林、潘帕斯草原又将何去何从呢?在如毕尔巴鄂一般有前瞻意识、追求自由的美洲青年看来,北部的恶魔猛兽早已匍匐在侧,南部的善良天使丝毫不能有所倦怠,否则,在不久的将来,“美洲人”终究会被“美国人”完全替代,“美洲”和“美国”也真的将再无任何差别。这些青年非常清楚:面对“合众”的美利坚,分崩的亚美利加无法保证不被逐个击破,无法守护地理上的每一道防线;南部诸国面对的依旧是共同的威胁,需要呼吁的依旧是团结——排除北部威胁、凝聚一切南部力量的团结。

美国本就与其边界以南的众多美洲国家不同,在“拉丁美洲”这一概念的创造者毕尔巴鄂看来,属于日耳曼语的英语与同属拉丁语族的西班牙语、葡萄牙语彼此相差甚远,不同的语言自然造就了不同的民族性格,但是亚美利加南北两边之间的分歧仍远不止如此。同样是在一八五六年,略晚于毕尔巴鄂,哥伦比亚作家、外交官何塞·玛利亚·托雷斯·凯塞多(José María Torres Caicedo,1830-1889)也发出呼声:

拉丁亚美利加种族

面前就是撒克逊美洲种族

致命的敌人已经临近

威胁毁灭自由、推翻旗帜(《两个美洲》“Las Dos Amércias”)

在凯塞多的笔下,美国也曾是那个最先吹响革命号角的斗士,宪法的制定、人民权利的维护也曾让这个国家无比令人尊敬。然而,随着财富的积聚、地位的攀升,冷冰冰的数字仿佛成为他们唯一的追求。诚然,充满个人主义、物质主义的“撒克逊美洲”与精神富足、道德高尚的“拉丁美洲”,它们之间的隔阂早已超越了简单的地理上的划分和语言上的差异,甚至被认为是上升到了“种族”间的对立。在它们之间横亘着的是一条虽然更为抽象,却更为宽广、更加无法逾越的边界。联手对抗“异族”的思想在那些南部美洲已经觉醒的青年心中产生共鸣,他们无分国籍、无分地域,建构他们共同所属的身份——拉丁美洲人,决心坚守与撒克逊美洲人之间在精神与道德上的边界。此刻,南部人民共同浴血奋战的第二次战役已经打响,如果他们曾为各个国家的主权独立而战,那么这第二次就是为了拉丁亚美利加整个族群的荣光。

其实,南部拉丁美洲对于来自北方撒克逊美洲的危险早有意识,对这一威胁的警惕也贯穿其历史始终。继毕尔巴鄂之后,古巴革命家何塞·马蒂(José Martí,1853-1895)也在不断呼吁背负相同历史过往的这些“我们的美洲”同胞,无论如何,都要“站立成排”,怀揣共同的梦想,共同阻挡那“侵略成性”的北方巨怪。乌拉圭作家何塞·恩里克·罗多(José Enrique Rodó,1871-1917)也在世纪之交用莎士比亚《暴风雨》中品性善良、精神高尚的爱丽儿(Ariel)和行事邪恶、兽性沉沦的凯列班(Caliban)之间的对比来诠释拉丁美洲与撒克逊美洲二者之间在文明与野蛮、精神与物质选择层面上不可调和的对立关系。

实际上,拉丁美洲人民从不吝惜承认美利坚合众国的大名在世界范围内不断产生的回响,也深知即便二者都有相似的被殖民过往,自己在发展的道路上也早已被远远甩在后方。可是那又怎样?拉丁美洲的光芒无法被遮挡。这片土地上的人民的确经受过不公与苦痛,甚至在这一时刻依旧充斥着无数的内部纷争,但这并不妨碍他们拥有共同的身份认同,这个由拉美人自己创造出的“拉丁美洲”概念,不仅是摆脱殖民主义的旗帜,同样是抵御撒克逊美洲门罗主义的精神盔甲。

然而,随着拿破仑三世的复辟,诞生于法兰西精神的拉丁美洲这一概念终究还是遭遇了重创。无论是毕尔巴鄂还是凯塞多,都与法国有着千丝万缕的联系,不仅阅读大量法国作家的著作,更都有着旅居法国的经历。他们二人对拉丁精神的崇尚、对拉丁-撒克逊对立的执着,或多或少都来自这个欧洲国家仿佛不经意间的政治筹谋。法国政治经济学者米歇尔·谢瓦利埃(Michel Chevalier,1806-1879)就曾在十九世纪三十年代撰写《北美信札》一书,以唤醒拉丁族群集体性的麻木,呼吁西班牙语美洲国家加入共同战线,他坚信自己的祖国定能引领拉丁族群共克时艰。其后,如毕尔巴鄂、凯塞多一般的有志青年受到鼓舞的同时也对其深以为然,继他们之后,“拉丁美洲”这一专有名词也渐渐在阿根廷作家卡洛斯·卡尔沃(Carlos Calvo,1824-1906)等众多南美洲学者间流行开来。但是彼时的他们或许没有想到,这位政治经济学家谢瓦利埃竟会成为拿破仑三世智囊团中的重要成员。到底是他曾经的政治构想恰好符合帝国前进的方向从而深得帝王的青睐?抑或他根本从始至终都只为帝王的宏伟蓝图而服务?

实际上,拿破仑三世的加冕对于法国自身而言,本就犹如一记重拳,这是对共和精神的打击与背叛。革命失败后的法国再无从前的政治热情,这份冷漠令拉丁民族深陷不安,但这不过是个开端。一八六二年,当法国军队的铁骑以追讨借款利息之名踏上墨西哥共和国的土地,泛拉丁主义的帝国野心终于变得昭然若揭。面对此情此景,因对国家政治不满而被驱逐出境的法国历史学家埃德加·基内(Edgar Quinet,1803-1875)都不住感叹:哪是什么拉丁美洲陷入危险,难道美洲所面临的危险不正是从拉丁处而来的吗?〔《墨西哥远征》(L’expédition du Mexique)〕虽然凯塞多依旧在毅然决然地为建立拉丁美洲同盟而继续奔走,但是另一边的毕尔巴鄂,在创造“拉丁美洲”这一概念的六年之后,已经决心不再使用这一称呼。对他而言,亚美利加向往自由与解放的灵魂是无法被安放在“拉丁”式的困顿之中的。法兰西式的帝国与曾经的西班牙帝国并无根本差异,同样无法带来自由;它的征服与美利坚帝国的野蛮扩张同样没有差异,无非就是为了奴役。

此时此刻,对于毕尔巴鄂来说,“拉丁美洲”这一名称已是如此的讽刺:来自欧洲的拉丁族裔法国无法为美洲带来自由;同处南美洲的拉丁族裔巴西还置身帝国框架之中;同样,拉丁族裔巴拉圭也在经历独裁统治。亚美利加人希望在拉丁精神中找寻到的平等、自由与共和仿佛并没有实现的空间,一度成型的“拉丁美洲”,从某种角度而言,已然失去了前进的方向,曾经的“拉丁美洲人”又一次开始在新的世界舞台寻觅归属。虽然不再见于毕尔巴鄂的作品,但是拉丁美洲的名称却实实在在地延续了下来,从这一时刻起的“拉丁”与其说是对精神主义的向往,倒不如说更像是一种无奈、一种无法言说的苦痛,一种对想象中独特的“美洲主义”的辩护。

纵观世界近代历史,“美洲”一词的“发明”可谓是个关键节点:从物质层面来说,这片大陆在其被“发现”后的三百年中一直以欧洲的附属身份呈现,为以欧洲为主的全球提供源源不断的经济基础,又为欧洲的资本经济发展、贸易扩张提供市场空间;而从精神以及信仰的角度出发,美洲的“出现”从很大程度上来说着实塑造了现代欧洲的自我意识,促进人文精神从古老、陈腐的神学束缚中解放出来,以自然、科学的视野去看待世界,看待自身在世界中所处的位置。与欧洲对美洲的命名和定义不同,拉丁美洲的“创造”仿佛更具有主动性,它是由拉丁美洲人自己提出的对自身的界定。然而——至少在这一名词的创造者毕尔巴鄂的心中——拉美人民对其自我身份的建构是通过不断否定与对抗来实现的:拉丁美洲人要清除西班牙殖民思想的荼毒,要将北部撒克逊族裔的扩张主义拒之门外,还要提防来自拉丁法国的帝国主义野心……或许在各国独立初期甚至在整个十九世纪,这片土地之上的人民都无法完全摆脱对于他者的依赖,也根本无暇顾及自身之于整个世界的定义。因而,迷茫之中,拉丁美洲更加需要的其实恰恰是超越外界对其不断进行的或主动或被动的重重设定。

时至今日,纵然再有欧洲、美洲之间的差异,已经鲜少再涉及“新旧世界”之划分。“拉丁美洲”这一名称,并没有如毕尔巴鄂所愿被彻底摒弃,但是已经过渡成为一个单纯的地理概念,逃脱不断被设定的命运,实现了它的自我成长。这片大陆的曲折过往,终究伴随着“拉丁美洲”定义的确立,没有被人遗忘。