政府指定红灯区芽笼确实丑陋,但它的丑陋是公开的、集中的和可控的,它们也不是不能“熄灯”,而是谁愿意为此买单,以及如何去解决那些造就红灯区的社会问题——这才是让新加坡政府最感为难的地方。

作者:华商韬略|华商名人堂 迟玉德

在新加坡的中心区以南、新加坡河以东,有一片看上去不像新加坡的狭长街区,它由一条宽阔的马路和两排低层骑楼组成,没有什么新潮建筑,也不怎么干净,而且缺乏想象中的秩序。

每天傍晚,街上会出现成群结队的站街妹,形成一道独特风景。这些站街妹是没有在政府登记的妓女,被统称为“流莺”。而在政府登记过的妓女,则会出现在附近的妓院内,以暴露的穿着和撩人的姿态吸引来此寻欢的男人。

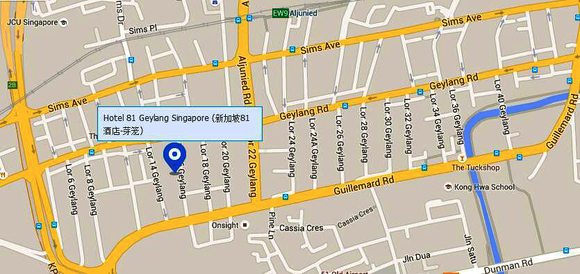

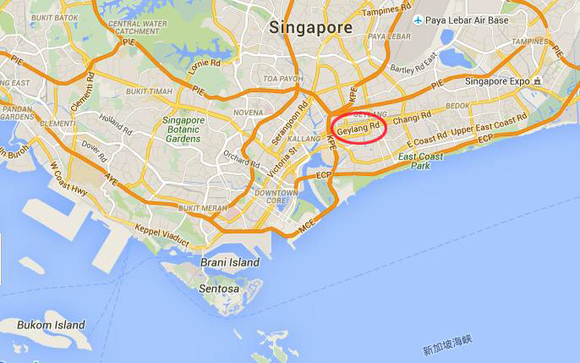

这条街区是新加坡最大的政府指定红灯区(Designated Red Areas),它有一个非常文学化的名字——芽笼(Geylang)。

▲图:芽笼街区图

在不少国内报道与口口相传中,红灯区在新加坡是合法的,甚至被政府肯定和欢迎。但事实并非如此,对于这件事,他们也是愁死了。

1、英国人的转变

在新加坡,红灯区是很晚近才出现的,早期只有一些分散的妓院,诞生于英国殖民时期。

19世纪20年代,新加坡被纳入大英帝国的版图,起先隶属于英属印度殖民政府,到60年代末升格为直辖于英国的殖民地。

直辖后不久,新加坡的航运业和橡胶业蓬勃发展起来,导致国外男性劳动力(俗称“外劳”)大量输入。这一巨大变化催生了卖淫产业,妓院如雨后春笋般涌现,散落于新加坡河沿岸。

▲图:早期的新加坡河

对于这一现象,英国殖民政府采取了放任态度,只要相关从业人员互相不打架,以及不干扰正常贸易即可。

受该政策鼓励,妓院开始野蛮生长,数量越来越多,花样也越来越新,同时还衍生出了两项普遍的罪行——贩卖妇女和女童卖淫。

显然,这有碍观瞻,也有损地区声誉。但更让主流社会难以接受的是,妓院的过度发展已经影响到了他们的生活和生产。

在生活方面,当时的政策使卖淫产业处于一种自由竞争状态,其结果是供给过剩和价格下跌,这等于是在刺激男人嫖娼。那些体面的正派人士,对于这种现象和趋势是难以接受的。

在生产方面,卖淫产业的无度发展会大量吸纳资金,而资金中的相当一部分流入了黑恶势力手中。对于正常生意人而言,这种局面直接影响到他们的利益,因此他们呼吁英国殖民政府限制乃至取缔卖淫产业。

对于殖民地的这些抱怨,英国殖民政府早就了解了,但促使其采取行动的还是来自英国本土的压力。

19世纪末,欧洲兴起“女权主义”思潮,这股思潮也波及到了英国。英国女权主义者迅速行动起来,大力抨击殖民地的卖淫“罪恶”,要求政府予以强力干涉。

1927年,英国殖民政府在多方压力下发布法令:“禁止女性移民到新加坡卖淫”;三年后则又宣布“经营妓院违法”。不过,它并没有取缔卖淫本身,允许新加坡本地女性在自愿的情况下以“个体户”的形式从业。

这一政策被称为“遏止和管制”策略(Containment and Control Strategy),是此后三十年英国殖民政府对这一问题的基本政策,也成为今日新加坡相关政策的源头。

▲图:新加坡地图

1963年,新加坡脱离英国加入马来西亚联邦,1965年又脱离马来西亚联邦而独立。独立后的新加坡政府,继承了英国殖民政府的“遏止和管制”策略,并对其进行了局部调整。调整后的新政策,被一位当地资深媒体人总结为九个字:不合法,不取缔,管起来。

所谓“不合法”就是经营妓院仍然没有合法依据,没有任何一条法律赋予妓院以合法地位。同时卖淫也处于复杂的灰色状态,自愿卖淫合法,但不允许公开拉客、也不允许其他人利用卖淫盈利,作为一种工作,也不允许外国游客从事。而且,政府也没有将其合法化的打算,表示“没有必要”。

既然不合法,那么为什么不取缔呢?

华商韬略(微信公众号:hstl8888)总结有两个原因,一是取缔不了,二是不能取缔。

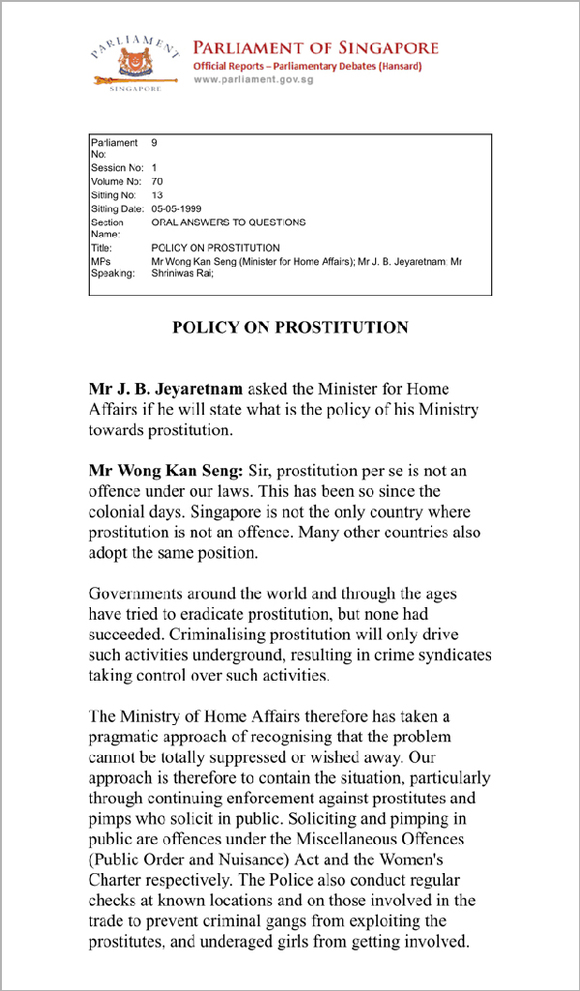

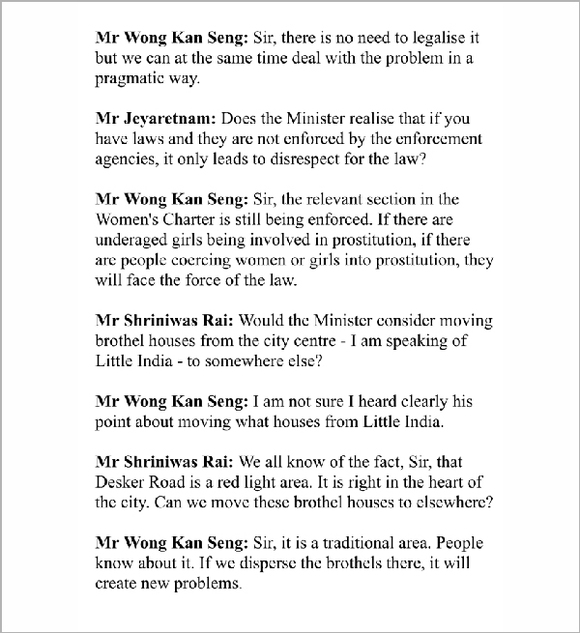

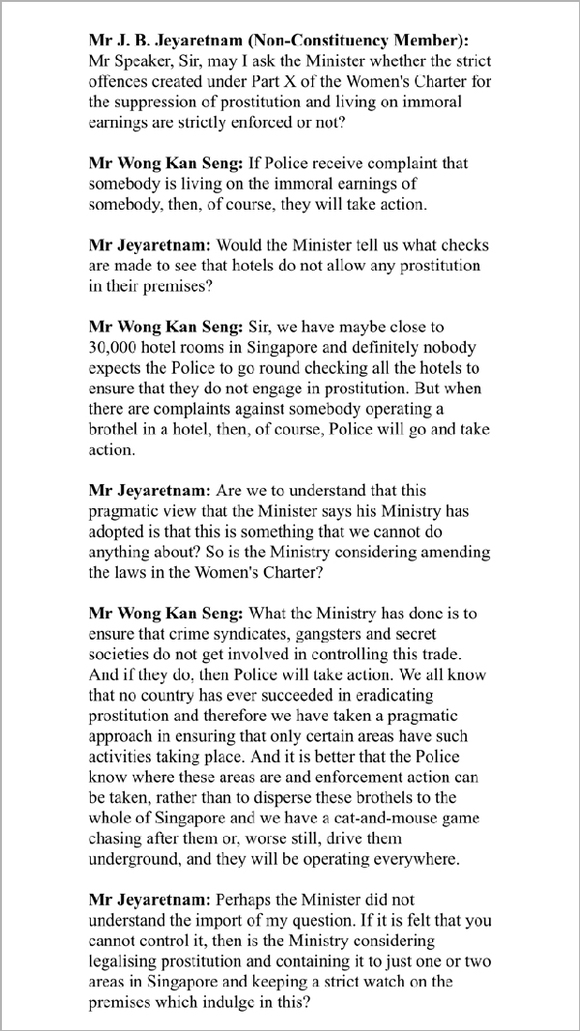

“多年来,有许多国家试图取缔卖淫,但没有成功的。”华商韬略(微信公众号:hstl8888)得到的一份资料显示,新加坡内政部长黄根成(Wong Kan Seng)1999年接受国会问询时强调,“将卖淫定罪只会导致相关活动转入地下,而且犯罪集团会趁机控制这一产业。”

▲图:1999年新加坡内政部长黄根成在国会答辩时关于红灯区课题的讨论

这话是在肯定这样一个事实,政府无法消除这一问题,因此只能寻找一种最不坏的解决方案。

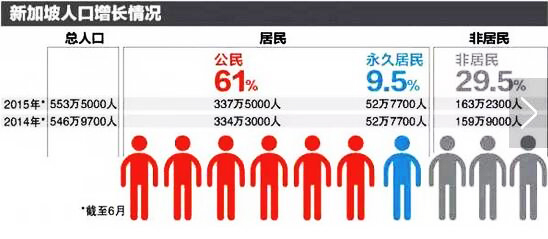

这也的确是事实,新加坡一直都存在一个庞大的外劳群体,目前约占人口总数的三成,其中绝大部分是男性。这些男性外劳一般从事低端职业,他们或者没有配偶,或者配偶不在身边,也不可能和新加坡人谈恋爱,因此只能去妓院寻欢。

▲图:新加坡人口构成图

如果政府强行取缔卖淫,那么这些外劳就失去了获得性满足的“合法”途径,其后果很可能是将一般女性置于危险境地。显然,这是一个更加糟糕的结果。

不过,政府也不会放任卖淫产业像英国殖民早期那样自由发展,因为那个结果同样糟糕。

新加坡政府通过反复权衡后觉得,唯一可行的办法是:一方面保持政策的模糊性,另一方面设立具体的管控目标,然后围绕这些目标制定和推行相关政策,让卖淫活动处于政府监管之下。

3、政府的心思

新加坡政府的管控目标及相应政策,华商韬略(微信公众号:hstl8888)总结为以下五条:

一、控制艾滋病和性病的传播。具体办法是对自愿从事卖淫工作的女性进行登记,然后向其颁发工作证(俗称“黄卡”),并对其进行定期体检。这些女性绝大部分来自海外,包括泰国、印度、中国、越南和菲律宾等,他们一进新加坡就被带到警方登记,然后到指定医疗中心体检,同时被教育有关艾滋病和性病的知识、“执业”安全守则,以及相关建议和指导,体检合格后获得一张“健康卡”,之后便可以工作了。

▲图:黄卡(yellow card)

在体检方面,政府要求入境新人在前六个月每个月体检一次,六个月之后改为每三个月一次。登记妓女执业后,一旦被发现患有艾滋病或性病,会被要求停止工作,乃至遣返回国,而即便他们一直健康,最多也只能工作两年,期满后必须离开新加坡,且不得以同一身份再度入境。

二、控制诱发性嫖娼。具体来讲,政府反对妓院公开拉客,并要求他们在自家门内交易,也反对按摩房、酒吧、KTV等经营场所涉足卖淫业务,政府对卖淫行为的态度是容忍而非鼓励。

不过,这一目标在芽笼很难真正实现,拉客现象普遍存在。于是政府只能退而求其次,将其限制在一定程度内。办法通常有两种:一种是指派片区警察定期巡街,驱散站街的流莺;另一种是偶尔实施一次扫荡行动,以震慑相关从业者。比如,警方在2012年逮捕了大约5300名外国流莺,2013年则逮捕了大约4000名,对其进行罚款、起诉、监禁、遣返以及拉黑。

警方的重点目标就是打击站街的流莺,而对于咖啡店、按摩房、酒吧、KTV等场所也查,但不频密,对于酒店则基本是有报案才去查。

▲图:芽笼的廉价计时酒店

三、控制卖淫群体对外界的影响。具体方法是将原来分散的妓院集中到政府指定的红灯区,并对区内的持证卖淫行为予以容忍。政府的构想是,通过设立红灯区将这些妓女隔离起来,规定他们除了进行体检和身体不舒服的几天外,不准外出,不准外宿,只能在红灯区待着。

四、控制红灯区的治安状况,包括打击非法聚赌、售酒、贩卖毒品、禁药和私烟,以及组织秘密社团。这些问题也是当地居民和议员最常抱怨的,警方非常重视,这也是他们巡街的任务之一。

五、控制相关执法行为对旅游业的冲击。有人曾建议政府加强针对外国女性的入境检查,以堵住流莺的源头,政府对此表示很为难,因为这样做会增加执法成本和延误游客行程,影响到政府所推行的旅游经济。此外,警方平时巡街和查房也不能太影响当地生意,不然会接到大量“水清无鱼”的抱怨。

以上就是新加坡政府管控卖淫的具体目标和政策,具有鲜明的实用主义色彩。那么问题来了,这套实用主义的政策管用吗,被管控的一方会配合吗?

▲图:芽笼街头

4、底层博弈

芽笼是一个鱼龙混杂的地方,各色人等来此冒险、合作和较量,构成了一幅底层浮世绘。

在这幅浮世绘里,有执照的妓院只是一小部分,按照规划分布于街道一侧的4巷到20巷,不过近年来已经突破了这一限制,扩散到其他巷子;另一侧的单数巷则分布着饭馆、咖啡店、酒吧、KTV、社团、寺庙、宗乡会馆、中医诊所和住宅等。

这里的居民大部分是外劳,来自周边国家,也包括中国。外劳之所以来此聚居,是因为这里的房租因为有红灯区而便宜,而随着外劳大量涌入,这一地区的公共形象(如治安、卫生、消防、生活方式)变得更差,中产阶级就更不愿意来此居住,这就又限制了房租的上涨。于是,这里就慢慢成为一个以外劳为主体居民的特殊区域。

每天傍晚,辛苦了一天的外劳,会到街道一侧的饭馆吃饭,这里的美食很多,有大量中餐馆。有些外劳还会坐下来看电视,或者与同伴喝酒、闲聊,有些则会到另一侧的妓院旁一饱眼福,还有人会到流莺站街的对面呆呆地望着,其中有一些会在有时机成熟时掏钱“消费”。

在卖淫生意上,流莺是妓院的竞争对手,妓院老板自然讨厌流莺,但又拿他们没什么办法。他们不大会联手警察,因为他们的很多行为也不合法。再者,警察频繁巡街会影响到客流,而这是妓院和周边商铺都不愿意看到的。所以,该街区即便发生冲突,也基本不会惊动警方,而是私了。这是一种默契,对于流莺问题也是一样。

流莺是一个临时聚集的群体,其构成情况非常复杂,大都来自外国,与登记妓女的来源地基本相同,而且大都通过短期旅游签证进入新加坡。流莺也不都是年轻的小姑娘,而是有大量三四十岁的中年妇女,据报道还有“陪读妈妈”。在站街时,他们一般会依据年龄、地域、语言和价位加入不同的小群体。

对于流莺而言,首要目标是不能被警察抓住,其次是要拉到客人,最后还要保证自身安全。有报道称,有些嫖客会利用流莺在法律上的弱势地位,对其拒绝采取避孕措施,或进行虐待或抢劫。为了保护自己,流莺一般会选择与街头混混合作,出钱让对方替自己把风和当保镖,当警方巡街频繁、他们被迫躲进巷子里面时,他们还会让这些混混去街上为自己拉客。

对于警方而言,驱散和抓捕流莺是为了控制这一街区性交易扩张的局面,同时防范公共健康风险。但警方也清楚,站街的流莺是不可能被真正取缔的,这就是一个“猫和老鼠”的游戏,若是不让流莺在芽笼站街,他们就会流散到整个新加坡,到时候更难管。

不过,警方也不能放任流莺群体壮大,因为流莺和街头混混是绑在一起的,流莺壮大会带动街头混混壮大,而这些街头混混又跟非法聚赌、贩卖毒品、禁药和私烟,以及组织秘密社团等违法活动勾连在一起。

事实上,街头混混的壮大正挑战警察在这一地区的权威。警方曾在一次新闻发布会上称,芽笼存在一种“公然敌视警员的态度”,包括殴打抓赌警察和砸坏警车玻璃。

当地部分居民也不断向政府抱怨区内治安、交通、卫生和消防状况的恶化,希望政府能加大查处力度,有的甚至要求政府将芽笼改造成没有红灯区的正常商业街。当然这一诉求很难被政府受理,而当地的妓院、商铺和酒店也不会答应,并嘲笑这些抱怨者在装纯——“来芽笼住,难道不知道这里龙蛇混杂,难道期望这里是圣洁的天堂?”。

可以看到,理想和现实在芽笼经常南辕北辙,这一街区有自己的生态和逻辑,非道德或强力所能轻易改变。

▲图:芽笼的位置(红圈内区域)

在新加坡,芽笼究竟是一个解决问题的途径,还是制造问题的根源,这是一个极有争议的话题。一方认为,为了全体新加坡人的更大福祉,必须要容忍芽笼的存在;另一方则认为,只有让芽笼“熄灯”才能天下太平,而“小印度骚乱事件”的发生,增强了后一种观点的说服力。

“小印度”位于新加坡中心城区,是一个印度风格的南亚外劳聚居区。2013年12月8日晚,一辆巴士撞死了一名印度外劳,结果导致该地区爆发了“1969年以来最严重的骚乱”,大约400名南亚外劳参与了针对警方的攻击,打伤了22名警察和5名协警,焚烧、损毁或掀翻了5辆警车、1辆救护车和一些私家车。

▲图:小印度骚乱

事件一出,举国震惊,外劳聚居区及其区内红灯区迅速成为新闻焦点。

“小印度”也有政府指定红灯区,在德斯加路(Desker Road),有议员早在1999年就提议内政部将其挪走,内政部当时以“这会制造新的问题”为由拒绝了。此番骚乱后,人们再度想起这一提议,并将同为外劳聚居区和红灯区的芽笼也搅了进来,并声称“芽笼的情况一点也不比小印度好,甚至更糟”,于是有了“让芽笼熄灯”的呼声。

关于能否“让芽笼熄灯”,前文我们已经分析得很清楚了,即这样做不明智,因为这等于是用消灭供给的办法来消灭需求。这怎么可能?你停止向市场供应粮食,难道人们就不吃饭了?

新加坡的高速发展带来了外劳群体,外劳则承担了新加坡人最不愿意干的工作,且收入微薄。国家发展需要这些人,而国家又没有资源和意愿将这些人规划为本国居民,以拥有正常的家庭生活。那你让这些人怎么过?每天像奴隶一样干活、吃饭、睡觉,没有欲望,没有抱怨,没有慰藉?

“小印度骚乱事件”已经证明,外劳聚居区的和谐是多么的脆弱。如果在此基础上再强行取缔红灯区,那么后果很难预料。

并且,警方所能取缔的也就是红灯区,取缔不了流莺。流莺站在芽笼是“流莺”,站在其他地方就是“游客”。如果他们失去了芽笼,那么他们将奔向整个新加坡。

还有,拉客方式并不是只有站街。事实上,高级一点的流莺一般不愿意去站街,而更愿意通过网站、社交软件和娱乐场所(周边、包房和停车场)招揽生意,其目标客人也不是外劳,而是新加坡中产阶级,如名校教师、律师、金融高管和政府官员。这些拉客方式看上去很像我们这边泛滥的“包小姐”模式,供需双方在私下点对点联系,然后去一个警察不怎么查房的地方交易。

有报道称,这些交易的一部分集中在乌节路豪杰大厦(Orchard Tower)的某些酒吧和酒店,而提供服务的流莺,有不少来自日本、韩国、俄罗斯、东欧乃至新加坡本土。对于政府而言,这种“包小姐”模式比“红灯区”模式更加难以接受,因为一切都处于掌控之外,而且其对社会伦理更具破坏力。政府若是无节制地打击“红灯区”,则很可能会刺激流莺们普遍采取“包小姐”模式拉客,这岂不是自找麻烦?

芽笼等政府指定红灯区确实丑陋,但它的丑陋是公开的、集中的和可控的,它们也不是不能“熄灯”,而是谁愿意为此买单,以及如何去解决那些造就红灯区的社会问题——这才是让新加坡政府最感为难的地方。

本文版权归华商韬略所有,禁止私自转载,如需转载,请联系微信公众号华商韬略获得授权。