在被AI统治的古典音乐世界,即兴演奏可能才是未来。

2017年,管弦乐队指挥机器人“Yumi”与意大利卢卡管弦乐队在舞台上进行表演。图片来源:Laura Lezza/Getty Images

在迈尔士·戴维斯(Miles Davis,美国爵士乐演奏家)的自传中,他抱怨道,古典音乐家们就像机器人。他说的是经验之谈——他在茱莉亚音乐学院学习古典音乐,在成为世界知名的爵士乐艺术家之后,他仍与古典音乐家一起录音。

佛罗里达大学正在将自己转变为一所“人工智能大学”。作为佛罗里达大学的一名音乐教授,我经常思考戴维斯的话,以及音乐家在过去一个世纪中变得越来越像机器这件事。同时我也看到,机器在模仿人类的即兴行为方面做得越来越好,不止是演奏,机器在模仿人类生活的各个方面都是如此。

我想知道,机器即兴表演的极限是什么,以及,哪些人类活动将在智能机器的崛起中幸存下来。

长期以来,机器在持续复制固定物体的活动中表现出色——想想在工厂中大量生产的相同款式的丰田车,你就明白了。即兴活动较少基于规则,它们更多是流动的、混乱的或反应性的,并且更注重过程。人工智能在这个领域一直在取得重大进展。考虑一下以下的例子:

华尔街、东京和伦敦的交易大厅曾经充满了交易员发出的喊叫和指令信号,他们对流动变化的条件做出实时反应,一派活跃的混乱局面——这些人如今大多已被算法所取代。

自动驾驶技术可能很快就会取代人类司机,使我们易变的决策过程自动化。目前,自动驾驶汽车在需要更多的随机应变能力的地方,如与行人打交道时,会遇到困难。

许多实时的社会互动已经被精心撰写电子邮件或社交媒体帖子所取代。预测性的电子邮件文本将继续发展,让我们的关系越来越像交易。(比如,“嘿,Siri,给阿曼达发邮件,祝贺她的晋升。”)

IBM的超级计算机深蓝在1997年击败了世界国际象棋冠军加里·卡斯帕罗夫(Garry Kasparov),但人工智能又花了20年时间才击败了围棋的顶级选手。这是因为围棋在任何时候都有更多可能的下法,而且几乎没有具体的规则——它需要更多的即兴发挥。然而,人类最终还是不敌机器。2019年,前世界围棋冠军李世石退出了职业比赛,并称人工智能的崛起是其退出原因。

在古典音乐放弃即兴创作之时,机器正在取代人类的即兴创作。20世纪之前,几乎所有西方艺术音乐的主要人物都擅长作曲、表演和即兴演奏。约翰·塞巴斯蒂安·巴赫主要以管风琴演奏家的身份而闻名,他的第一位传记作者称,他的管风琴即兴演奏比他的作品“更加虔诚、庄严、高贵和崇高”。

但在20世纪,演奏家-作曲家-即兴演奏家的传统被分割成了专门的领域。表演者面临着录音技术的兴起,这些技术使消费者陷入了着固定的、同质的、客观正确的作品的洪流。古典音乐家必须不断地提供技术上无瑕疵的现场表演来不断彼此竞赛,音乐某种程度上变成了奥运会。

古典钢琴家格伦·古尔德(Glenn Gould)既是这种状况的来源,也是这种状况的产物——他鄙视现场表演的僵化和竞争,在31岁时他从舞台上退了下来,但却进到了录音室,费尽心思地将不可能一次性完美演奏完成的巴赫作品演绎出来。

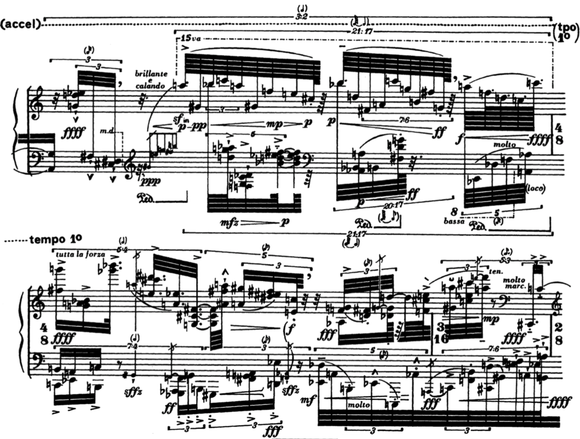

作曲家们大多放弃了对即兴创作或表演的严肃追求。现代派越来越迷恋程序、算法和数学模型,这反映了当代技术的发展。高度现代主义的极端复杂作品要求表演者具有机器般的精确性,但许多后现代的极简主义乐谱也要求具有机器人般的精确性。

即兴演奏几乎完全不再是古典音乐的一部分,它转而在一种新的艺术形式中蓬勃发展:爵士乐。然而,爵士乐很难获得与古典乐平等的地位,特别是在其起源国美国,这在很大程度上是由于系统性的种族主义。古典世界甚至有它自己版本的“一滴血规则”(One-drop rule,一个盛行于20世纪的美国,用于划分种族的社会及法律原则。这一规则认为,对于一个人,只要其有一个祖先有黑人血统,就可以认定这个人是黑人)。含有即兴创作或由爵士乐作曲家撰写的作品往往被古典音乐机构斥为不合规。

最近,《纽约时报》的一篇文章呼吁管弦乐队即兴演奏,并与萨克斯演奏家罗斯科·米切尔(Roscoe Mitchell)等爵士乐名家合作,他曾创作过许多管弦乐作品。但是学院和大学的音乐课程已经将爵士乐研究隔离和边缘化,使管弦乐手缺乏即兴表演的训练。管弦乐队中的音乐家是根据他们的客观能力排名而坐的,他们的工作是复制主要演奏者的动作。

他们是音乐世界的机器。在未来,他们会变得可有可无吗?

人工智能的脚步还在继续,但它是否能够从事真正的即兴创作?机器很容易复制物体,但即兴表演是一个过程。在纯粹的音乐即兴创作中,没有预先确定的结构,也没有客观上正确的表现。而且,即兴演奏不仅仅是瞬间的创作;如果它是,那么人工智能会因为其运算速度无法区别两者而崩溃。

即兴创作有一种难以捉摸的、来自技能和自发性之间张力的人类品质。机器将永远是高度熟练的,但它们是否能够停止计算并切换到直观的创作模式,就像爵士乐手走出练习室上台演出那样?

戴维斯在茱莉亚音乐学院达到了一个必须决定自己未来的境地。他与古典音乐有着深刻的联系,众所周知,他的口袋里装着斯特拉文斯基的乐谱。他后来赞扬了从巴赫到斯托克豪森(Stockhausen)的作曲家,并录制了对曼努埃尔·德·法拉、海托尔·维拉·洛博斯和华金·罗德里戈作品的爵士乐演绎。

然而,放弃古典世界而选择爵士乐有很多原因。戴维斯回忆说,他在管弦乐队中“每90小节演奏两个音符”。这与在深夜和塞隆尼斯·蒙克(Thelonious Monk)和查理·帕克(Charlie Parker)等音乐家的即兴演奏所带来的非凡挑战和刺激形成了鲜明的对比。

他经历了种族主义的现实,“知道没有白人交响乐团会雇用他。”相比之下,戴维斯经常雇用白人演奏家,如李·科尼茨(Lee Konitz)、比尔·埃文斯(Bill Evans)和约翰-麦克劳林(John McLaughlin)。

而且,他是机器的对立面。在爵士乐中,戴维斯能够将他在小号上的技术挣扎转化为一种萦绕的、标志性的声音。他的错音、漏音和破裂的音符成为表达人类状况的喘息声、低语和叹息。他不仅承认这些“错误”,而且还以一种冒险的方式积极追求它们,将趣味置于线谱之上,将表达置于准确性之上。

他是不完美的艺术,这就是爵士乐的矛盾之处。戴维斯在三个学期后离开了茱莉亚学院,但却成为20世纪最重要的音乐人物之一。今天,情况已经发生了变化。茱莉亚学院有一个蓬勃发展的爵士乐项目,由另一位既精通古典音乐又精通爵士乐的小号手温顿·马萨利斯(Wynton Marsalis)领导,他的独奏作品获得了两个古典格莱美奖。虽然“机器人抢了我们的工作”的说法是陈词滥调,但这些变化正在迅速发生,并因新冠疫情而大大加快。

我们正在急速走向一个时代,可以想象,真正的机器人可以取代戴维斯的古典“机器”——也许是交响乐团中的20名小提琴手中的一些——一开始,这样的事情或许只是一个噱头。

然而,我们可能很快就会发现,爵士乐艺术家是不可替代的。

本文作者Rich Pellegrin是佛罗里达大学音乐理论助理教授和艺术、移民和创业中心的附属助理教授。

(翻译:王宁远)