虽然有这样那样的困难,但考古学家并不会止步于发掘材料本身。考古学的价值在于考古遗存能从多大程度上解决历史问题以及了解其制造者和使用者的行为和思想。

编者按:《白沙宋墓》是宿白先生的成名作,出版六十余年来影响巨大,本文除了细述这部书的撰写经过,还重点评述了书中广征博引的注释。《白沙宋墓》中几乎所有的长篇注释都可以作为短文来读,其中既有考据、论证,也有带来许多启示的新术语、新方法。作为一部理想的墓葬考古报告,《白沙宋墓》在广泛援引书籍文献的同时,更是从考古本身出发来讨论问题,因而成为“考古材料的优秀诠释者”。

文 | 罗丰(《读书》2021年8期新刊)

宿白先生的《白沙宋墓》是一部再三出版的经典名著,这样的称呼对一部考古学著作来说一点也不为过,即使从它的写作时间算起已经过去了近七十年。这是宿白先生的第一部著作,写作此书时他年仅三十二岁。《白沙宋墓》(一九五七)一经出版,即引起学术界的广泛关注,它的问世也奠定了宿白在中国考古界的地位,这部非凡的著作为他赢得了广泛的学术声誉。

作为一部特征非常明显的考古学著作,在它问世之初就有一些不同的看法。我不能说这些看法带有某种偏见或者一定和某种政治环境有关联。宿白在书中提示的是一种方法,在研究某些具体问题时难免有些失误,这类错误已由后面的学者纠正或补充完善,而此书的方法示范虽然让后来者仰首相观,但却没有获得有效的传承。书中引经据典的论述,显然是从属于考古学的需要,也是它具有广泛影响力的所在。现在我们要追随着宿白近七十年前的思考足迹来讨论这部著作,显然有点力不从心,仅阅读耐心一项就面临着考验。

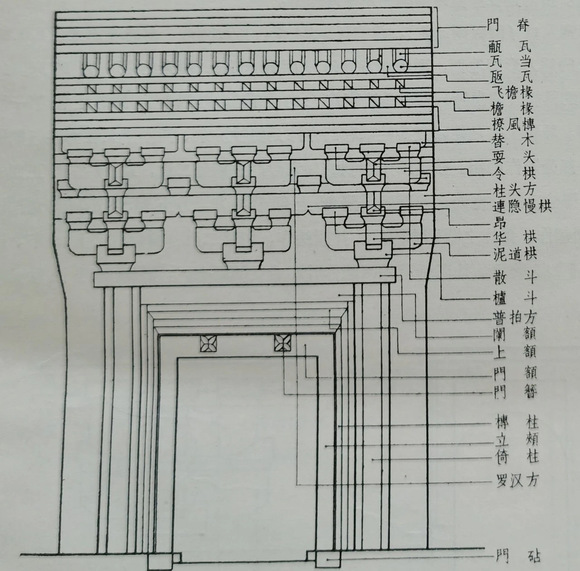

白沙宋墓用现在的术语来说,是一项配合基本建设的发掘。一九五一年,河南要修白沙水库,文化部文物管理局组织考古工作者在农村库区墓葬进行考古发掘。水库范围内有战国、汉、唐、宋等时代的墓葬,宿白主持发掘了白沙宋墓。发掘工作从一九五一年十二月十八日开始至一九五二年元月十八日结束,前后仅用一个月时间。白沙宋墓是一个由三座墓葬构成的墓葬群,墓葬是仿木建筑结构的壁画墓。仿木建筑结构的墓葬大约形成在唐代中晚期,到五代和宋初已经相当完善(参见邓菲:《中原北方地区宋金墓葬艺术研究》,文物出版社二〇一九年版,38页)。北宋中晚期的白沙宋墓,尤其是其中的一号墓室,富丽堂皇,仿木建筑结构非常复杂。墓葬从墓门开始,至甬道、前室、过道、后室各个复杂的仿木结构,宿白一一指出其完整的建筑术语。经实测,墓葬建筑虽然繁复,但细节并不与宋《营造法式》“大木作”相吻合。莫宗江帮他绘制了许多建筑结构的测图,一些建筑术语也是和来自营造学社的建筑学家商量的结果,因此,用词专业、准确。后来发现的宋金墓仿木建筑结构术语基本上没有超出这一范围。

自仿木建筑结构开始,从墓葬形制到壁画中所呈现的各类制度、文物,宿白都有广征博引的注释,抽丝剥茧般的论述引人入胜。他翻阅了宋金时期几乎所有与墓葬有关的著作,参考范围非常广泛,有考古报告、研究论著、正史、笔记小说、佛教文献、风水地理、传世绘画和敦煌文书等。宋代墓葬有一个向世俗化转折的倾向,大量与民众实际生活有关的内容被表现在墓葬之中。北宋也是文化空前发达的时代,有关社会生活的内容广泛记录在各类文献之中。将两者结合起来具有可能性,宿白敏锐地认识到这一点,进而对考古所得做出了卓越的阐释。每个学者都有自己特别感兴趣的问题,宿白的着眼点从建筑开始,白沙宋墓给他提供了一个相当有力的案例。他对于这些仿木建筑进行了非常专业的诠释,许多知识得益于对营造学社既往著作的熟稔。

在书中,几乎所有的长篇注释都可以当作一篇短文来阅读。例如注230,“家具从出现到成为居室内的陈设”条,长达三千多字。考虑到注释内容的连续性,全书注释采用统一连续的编号,这样一些在前面并没有讨论充分的问题,会在后文的注释中接着讨论。当然,我们还可以在此基础上进一步举例来证明这部卓越的著作在注释方面的优长。事实上,后来学术界讨论的一些议题都是以《白沙宋墓》为基础,考古学界耳熟能详的术语许多来自这部书,如所谓的“妇人启门图”等。有些内容在当时看来虽然有些牵强,但却是天才的提示。例如只根据三座墓葬的排列形式,就提出赵姓“贯鱼葬”的方式,显然在材料上略显单薄,他却指出这种排列方式可以在宋代的地理著作中找到很好的例子。《地理新书》这部现在考古界耳熟能详的风水著作,是宿白在考古研究中首先使用的。在现代的学术研究中采用风水地理著作,可以想见,在当年考验的并不只是作者的学问。总之,《白沙宋墓》一书里大量的学术思想是通过丰富的注释来传达的。

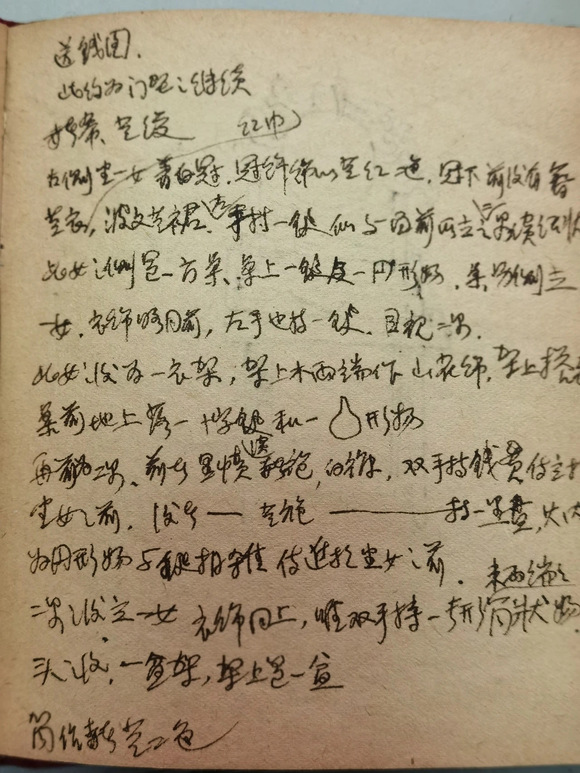

宿白在书中称,文中的大部分插图和附注,原来是在整理记录以前所收集到的有关参考资料,本来不进入正文,后来考虑到这些材料虽然零碎,但毕竟可以帮助说明许多问题,因此他才陆续逐条清理并核对来源、插入正文。

宿白在后记中也特别指出了关于报告插图、注释编写的几项原则:

一、注文引书(包括单行的论文)只于第一次引用时,注明作者与所用的版本。以后从略。至于图版书籍和一部分近代所印图书,因少异本流传,所以第一次引用时,版本一项亦从略。

二、注文引论文只于第一次引用时,附注刊物名与期数。以后从略,但书作者姓名,以别于前项。必要时,附记第一次引用之注号,以便寻检。

三、古画标题多相同或相似,而古画本身又时有原本、摹本等问题,因此注文引用传世古画,每次皆注明时代、作者,以免混淆。

四、插图未注明绘制人者皆著者速写。因为不是仔细的摹绘,所以皆在插图目次和相应的注文中注明所据或原物所藏,读者如拟进一步研究时,请检原书或原物。

这些原则是构成其著作规范的基础,如此注重严格学术规范的著作在当时很罕见,并不只限于考古学著作。虽然宿白在北京大学接受了极为严格的学术训练,但他的考古学知识却是自学的,学习的对象是日本考古学著作。宿白精通日文,从学生时代起就关注日本学术界尤其是考古学界对于中国的考古研究工作。一九四七年元月十一日、十八日,《大公报》分两期整版连续刊登宿白的长文《八年来日人在华北诸省所作考古工作记略》,文中历数日人在河北、山东、山西、察哈尔、绥远及河南诸省二十六地的考古活动。可以毫不夸张地说,对日本人在华考古了解得如此全面,鲜有出其右者。

在宿白写作《白沙宋墓》的年代,关于中国考古学尤其是历史时期考古学,并没有适合的参考著作,仅有《中国营造学社汇刊》等刊物上的零星文章。一九五二年京都大学田村实造、小林行雄的《庆陵》(《庆陵》,座右宝刊行会)出版,这部辽代庆陵的壁画墓发掘报告,除去精细的描述外,一些重要的名词有较长的注释,并且在注释中附有插图。类似的著作体例,大概对宿白有所启发,原本不放入书中的一些材料被写入注释之中。当然,相较《庆陵》的注释而言,《白沙宋墓》显然更胜一筹。这部书实际上替后来的墓葬研究建立了一套完整的术语体系,影响并不仅限于宋代墓葬。

宿白认为墓葬报告应该客观表述发掘者所见,自己的研究则是所谓的主观意见,这部分内容要放在注释中,这是他的基本立场。他所预设的读者对象显然是考古学者,而非历史学家。对于所选取的解释对象并不是做一般性的讨论,而是以许多考古学者并不具备的知识为切入点,这一点尤为重要。注释术语时他利用文献、古画等制作了插图,用以辅助说明。多年前,笔者曾向先生请教过,《白沙宋墓》墓葬中的遗物图与研究比较图放置在一起,会不会形成对原图的干扰?他很明确地说:原稿中的比较图是放在注释之中的,并没有和正文在一起。当时编辑并不认同他的这种做法,这些插图才插入正文当中,但也有个别注释使用了插图。

宿白的著作言辞谨慎,观察细致入微,却环环相扣,运用迂回的方式表达复杂的学术问题。他始终避免采用直截了当的方式来阐释繁复内容,不会跨过详尽的论证环节直抵结论,给看似明确的概念留些可以讨论的空间是他一贯的写作策略。行文时,用非常简洁明了的语言叙述墓葬的发掘过程,一切关于研究的内容则被认为是主观的意见,主观的意见退居次要位置,被有意地隐藏起来,以求达到客观和主观分离的目标。一个优秀考古学家,应尽力使描述的对象与其研究论述之间建立一条泾渭分明的鸿沟,让二者形成一种紧张对立的状态。在《白沙宋墓》中,客观的部分属于正文,主观的部分隐身在注释中,构成该书的鲜明特色,后人每每提到这一点。他用审慎的方式来注释在当年并不明确的名物、典章制度。作为深谙中国文化要义的考古学家,对遗迹、遗物的认识,植根于深厚的历史体系之中,从大的方面来说是开拓了一个新的学术领域。

当然,类似的著述方式在一定程度上有繁琐之嫌。《白沙宋墓》出版之初,饶慧元在《考古通讯》(一九五八年第一期)介绍该书时就有此类批评。但是,此书是否如评者所言,其作用迹近于《辞海》《辞源》?答案显然是否定的。正如后来评论者提出的那样,书中注释都是宿白先生精心研究的结果,并非简单地照搬资料解释名词。这种论述形式已经获得了很大的成功,并为学术界奉为圭臬。不过这种形式上特点鲜明的著述方式,后来却并未获得有效的继承,这大概可以从两个方面理解:

第一,此后的考古学家尤其是历史时期考古学家,并没有如此深厚的功力和文献能力。宿白谙熟文献,称得上是一位卓越的历史文献学家,但他却有着考古优先的考虑。

第二,即使有这样的能力,如果贸然采取这样的形式,也难免有东施效颦之嫌。

因此,只有徐苹芳宣称,他在《东汉洛阳城南郊的刑徒墓地》(《考古》,一九七二年第四期)中采用了这种注释方法(徐苹芳:《重读〈白沙宋墓〉》,《文物》,二〇〇〇年第八期),徐苹芳的重点也是将许多名物制度放置在一个比较宽广的环境中来考虑,以显示旨趣所在。

虽然《白沙宋墓》中蕴含着极大的深意,在领略书中胜意的同时,我们也深深认识到,宿白在以后的日子里,并没有对其著作结构做解释,也没有以此为基础来更深入地讨论相关问题。显然他觉得中国历史时期考古学有许多重要问题值得探究,不能止于此,尤其是宋代墓葬。

若依宿白所持有的考古学理念而言,《白沙宋墓》无疑是一部理想的墓葬考古报告。在此前后的几部历史时期考古报告都由当时的考古学大家来编写,著名的有曾昭燏主编《沂南古画像石墓发掘报告》(文化部文物管理局,一九五六年)、《南唐二陵发掘报告》(文物出版社,一九五七年),以及民国时期发掘、后来出版的冯汉骥《前蜀王建墓发掘报告》(文物出版社,一九六四年)。编者都有留学西方的背景,他们的报告体例并无划一规定。根据徐苹芳的理解,宿白考古报告中严格区分报告主体(即正文)和编写者研究的界限,首先要保证报告主体的客观全面和科学性,不能把带有主编者主观倾向的各种考古和文献资料混入报告主体,要把原始材料和引用材料加以区别;其次,编者的研究论述部分,在注释中也应适当地分主次阐述主要论点、说明史料的出处和要解释的问题,是把史料的出处和研究阐释混合编排作注的方式(徐苹芳:《重读〈白沙宋墓〉》)。徐苹芳的说法其实或是有针对性的,如上面提到的几本报告,他代表了大多数考古学家对于考古报告编写的意见。

考古报告的编写实际上是一个可以讨论的话题,宿白、徐苹芳等主张将报告与研究部分严格区隔,以达到主观与客观分离的目标。这些原则本身没有问题,可是在长期的考古实践中,这些原则却被简单地理解为考古学家对于发掘现象、发掘品只有描述的权利,没有进一步阐释的义务,其实这中间的误会大于理解。因为纯客观的描述并不能有效地构成考古学研究的主体,受主、客观束缚的考古学家经常摆荡在纯粹的描述和诠释材料之间。如果考古学仅仅是为整理考古资料或是撰写“病历”那样的考古报告,那么考古材料真正的解释者是谁?这个问题并没有获得有效的解决。长此以往,考古学便陷入难以克服的困境之中。将客观与主观截然分开,在实际操作中仅仅是一种研究者的自觉,人为割裂了主客体之间的有机联系,显然是做不到的,并且没有必要。这些冲突和矛盾之处恰恰反映了我们在利用思想资源上的含混,我们并不能简单地认为对考古学材料的阐释或许会阻碍考古学的进步。

实际上,著名的考古学报告基本上都反映了发掘者的主观看法与研究,从《城子崖》(中央研究院,一九三四年)、殷墟发掘报告,到夏鼐主编的《辉县发掘报告》(科学出版社,一九五六年),这些赢得国际声誉的考古学著作都是这样,《白沙宋墓》也不例外。虽然宿白在具体论述中引用的书籍广博,这在考古学者中确为少见,但对于考古学的贡献,并不止于这些文献的征引,而是从考古本身出发来讨论相关问题。这样的学术格局显示出他既有传统学问基础,又是在严格的现代学术意义下阐发这些论述。虽然宿白有自觉的主客观倾向,但在不自觉中却扮演了考古材料的优秀诠释者的形象,为后人所津津乐道。考古材料多元化解释的增加,反倒意味着考古学学科的逐渐成熟,复杂而多样的考古现象也许会反映在解释行为的多样化上。如此说来,这类解释会越来越多,可以逐渐发展成一种趋势。

考古学作为一门相对独立的学科,虽置身于大的历史类别之中,但却有着更为精细的自身的学科特征。考古的行为本身并不存在一个事先预定的客观事物本体,而是一个有主观行为积极主导的所谓科学活动。用文化—历史考古学创始人、马克思主义考古学家柴尔德的话来说:

从存留的考古残迹中提取任何种类的历史精华,提取和分类看似冗长乏味的步骤,却与同样单调乏味的发掘和保存一样都是最为基本的。(柴尔德:《历史的重建——考古材料的阐释》,方辉等译,上海三联书店二〇〇八年版,124页)

这些都是考古学家的必要手段,虽然有这样那样的困难,但考古学家并不会止步于发掘材料本身。正如陈淳所指出的那样,柴尔德始终强调考古材料阐释的重要性,呼吁考古学家应该努力根据材料从经济、技术和社会各个层面来重建历史。考古学的价值在于考古遗存能从多大程度上解决历史问题以及了解其制造者和使用者的行为和思想(同上书,233页)。对于考古材料的有效阐释是考古学家本身的职责,并非一种不可企及的目标。史前考古具有相对独立的标准,在揭示人类行为方面共通的地方很多,有相对成熟的经验,而历史时期考古则由不同地区的不同文化所构成,针对这样复杂的局面,恰好给我们建立“中国特色的学术话语体系”提供了广阔的论述空间,对于形成中国历史文明的完整叙述有所帮助。从这样的角度看待宿白的研究,《白沙宋墓》无疑提供了优秀的范例。