达维德·迪奥普认为,“一切战争都是由成年人组织起来并意在杀害年轻人和儿童的。”

达维德·迪奥普的书在欧洲赢得了多项大奖 图片来源:Photograph: Joel Saget/AFP/Getty Images

作为首个获得国际布克文学奖的法国非裔作家,达维德·迪奥普(David Diop)与他的译者安娜·莫斯科瓦奇斯(Anna Moschovakis)相似,都喜欢在历史的缝隙与遗失的话语里发掘故事。在阅读一名一战中在堑壕里作战的法国青年士兵的信件时,他被其中的情感震撼了——疲惫不堪的青年们要直面堑壕战里无穷无尽的杀戮,这个被牺牲的世代常常等不到信件抵达家乡就已经失去了生命。

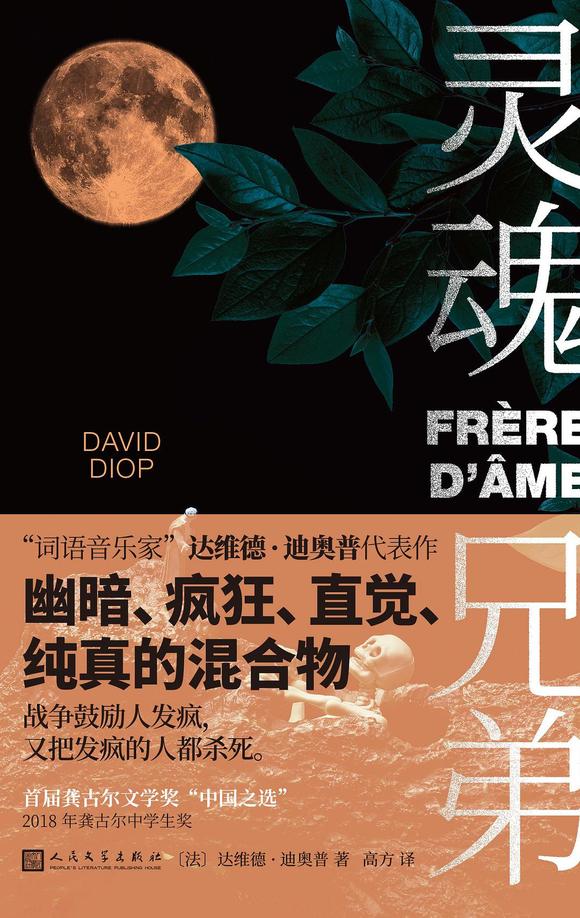

这位小说家惊异于青年士兵的“好战热情”,他的母亲为法国人,父亲则是塞内加尔人,双方1960年代在巴黎的大学里相识,而后生下了他,但他的童年又是在塞内加尔的达喀尔度过的。他的小说《灵魂兄弟》引人入胜、曲折离奇,涵盖了工业化时代的战争、殖民主义、暴力、青少年和友谊等话题。这本书在法国一炮走红,迅即登顶热销榜,更在欧洲范围内斩获奖项若干。一战题材的文学已有百余年历史,在形式和语言方面衍生极广,但评论家们仍在迪奥普的当代表达里发现了一些新意——它具有“催眠术一般的吸引力”,布克奖评委们说。

“因为我有双重的文化敏感性,”迪奥普说,“我想找一下有没有来自塞内加尔人兵团(tirailleurs sénégalais,来自法国殖民地、参与堑壕战的西非裔步枪兵)的书信,我的研究也不是结论性的,信件当然有一些,但都是非个人化的、行政性质的文书。必须牢记在心的是,为了确保部队以及全国的士气,当时的通信是受到监控的。另外,非裔步枪兵群体里也可能存在某种形式的自我审查。”

在一战期间,法国乃是一个幅员辽阔的殖民帝国,它在欧洲战场部署的非裔步枪兵数目在13.5万人以上,其中战死的至少有3万人。除开明确提及是塞内加尔人的,这些士兵的籍贯涵盖了整个西非地区,包括塞内加尔、马里、尼日尔和布基纳法索,他们从未在法国历史教材里得到应有的尊崇。非裔士兵在两次世界大战中为法国出生入死,但薪资却很微薄,退伍补助也少得可怜,这一不正义现象不乏文献记载,但从非洲的法国殖民地远赴堑壕的士兵们的内心生活——他们在欧洲战场的鲜活体验——却从未真正被讲述过。

迪奥普一开始打算自己虚构一些士兵信件来填补这一空白,但他在堑壕里某个青年步枪兵的意识流里发现了更多的“情感强度”。小说里有一对童年好友,二人均是被派往前线的塞内加尔人(小说的法语标题是Frère d’âme——字面意义为灵魂兄弟——与另一短语frère d’armes即武装兄弟相近,有双关之意)。主角之一马丹巴·迪奥普(Mademba Diop)在堑壕里战死了,而另一主角阿尔法·恩迪亚耶(Alfa Ndiaye)悟出了一套自己的生存之道——战争要求自己施行极端的暴力,那就努力去照做,并小心地从敌军尸体上切下他们的手充作战利品。从这里开始,小说变得曲折起来,直至结尾,其间多有令人震惊与意外之处,主人公的塞内加尔一家人的故事就此徐徐展开。

迪奥普说,自己并不打算写一本历史性的小说。他有意不去提到有关战场、部队、日期或地点的具体信息。“我试图表明这一角色——和许多士兵一样——不知道自己正身处前线。”迪奥普看重的乃是小说传达原生态情感的能力。“我认为小说可以在情感上打动你,其次才由历史学来解释事物,”他说道。

在法国,迪奥普以善于揭露偏见的运作机制而著称。他2012年推出的第一部小说讲述了一名前往巴黎参与1889年世博会的塞内加尔代表的故事,该书的灵感便来自于有关19世纪“人类动物园”以及欧洲的黑人“奇观”的历史记载。迪奥普在法国西南部的波城大学担任讲师,主讲18世纪文学,目前的研究主要聚焦于18世纪有关非洲的各种表述(representations),尤其是出自旅行者的说明与影像。他新出的小说即将于8月在法国上市,讲的就是一名身在非洲的欧洲旅行者的故事。“我对各种有助于表述他者的信息来源颇有兴趣,不论是非洲还是亚洲的他者,”他说。

在一战中,西非步枪兵处在法国的非人化与德国的宣传攻势的双重绞杀之下。出于战争的目的,他们被刻画成了嗜血的野蛮人。接下来,为了凸显欧洲人的帝国观念,他们又被说成是天真的孩童。

“法国陆军相信,塞内加尔步枪兵可以激发德国人的恐惧,”迪奥普说,“非裔部队的制式装备包含一把大砍刀——他们是配备了这种独特武器的唯一一群士兵,这体现出依靠野蛮的黑人士兵形象来恐吓敌军的企图。另一方面,1916年柏林某家报纸对一名非裔步枪兵也有漫画化的夸张描述,他的腰带上挂着一串骷髅,表现得像一个龇着牙露出笑容的野蛮人,他的目光里透出一股自己将要对敌人大开杀戒的愉悦感。”

迪奥普还补充道:“出于战略与战术的理由,塞内加尔步枪兵背负着诸多偏见。但非裔士兵在法国又被誉为祖国的救星,其大男孩一般的形象曾出现在巴纳尼亚牌(Banania)巧克力饮料的广告上……黑人面对敌人是野蛮而嗜血的,回到法国后他们又成了勇敢的士兵并有一种特别的天真烂漫。”

这一切都被深深地编织进了迪奥普的语言里,小说在风格上的最大成功即在于此,这部小说的所有获提名项目的评委皆谈到了这一点(法国获提名著作共有10部)。虽然迪奥普写意识流的时候用的是法语,但语言的韵律却透露出主角恩嘉耶是以沃洛夫语(Wolof,沃洛夫人的民族语言,也是塞内加尔使用最广的语言——译注)来思考的。迪奥普正是以这种方式来凸显这名男青年的内心声音的,与法国殖民时期的许多其他非裔士兵一样,他并没有让自己被听见的渠道。这种丰富的内心独白的复杂性表现出一种荒谬性:殖民地部队专门学了一些初级水平的法语,方便在战壕里执行命令。

迪奥普曾读过一本1916年的指南,内容是如何把这种散碎的基础法语教给非裔士兵。“导论中提到,由于非洲人的语言极其‘贫乏’,教授给他们的法语也得贫乏一点……许多军团士兵认为这种做法把他们低幼化了。有步枪兵回忆称,他们说这种法语的时候会遭到嘲笑。”

迪奥普还希望能捕捉到战争造成的惊人缄默这一普遍主题。他的灵感部分来自于他的白人外祖父,外祖父来自法国西南部某村庄,在参与一战期间不慎吸入了芥子毒气。“回到家里以后他什么也没说,”迪奥解释道,“他——毫无疑问还有包括非裔士兵在内的其他士兵——对此事都三缄其口,不愿回味这些难言之隐,以免惊吓到自己的家人。而我希望这种缄默能被一种声音所填满,这种声音是不可被听见的,因为它是思想之声,内在之声。”小说在法国产生了非常大的影响,甚至有读者会携带曾祖父的来信以及亲戚在战争期间与非洲步枪兵微笑合影的照片来参加签名活动,不少人后悔自己以前没能多问亲人几句。

归根结底,这部小说是关乎战争之恐怖与野蛮的。恩迪亚耶是个在堑壕战里杀红了眼的男青年,他训练有素、手法骇人,将刀子刺进敌军士兵的腹部并砍下他们的双手。但这种个人行为的不人道程度,比起更广大的战争而言就是小巫见大巫了,大规模的炮击亦撕裂了整整一代人。“野蛮的是战争,而不是士兵,”迪奥普说道。他称自己笔下的主角为“怪物”,但转而又补充道:“与此同时,他又是如此地有人性,这也许是我们所有人的真实状况。我们分享着他的思考,我们也分享着他的亲密,但他也是一个极度暴力且饱受战争创伤的人,正如许许多多的士兵一样。”

堑壕里有一处场景尤其能凸显这场以青年人为主的战争的无意义性。在恩迪亚耶所在的部队,不服从军令的法国士兵所受的惩罚是双手被捆在背后,人被送出堑壕任其自生自灭。这是一处绝妙的注脚:杀戮是如此地无可逃避,以至于士兵的双手被捆与否并没有太大的分别。迪奥普的主张正在于,“一切战争都是由成年人组织起来并意在杀害年轻人和儿童的。我希望表明,世界屡屡会把它的年轻一代献祭给战争——并且整个世界皆是如此。”

(翻译:林达)