娜塔莎在《她来自马里乌波尔》里写道,尝试理清家族的关系网让她第一次明白“我并非身处人类历史之外,而是在历史之中”。

娜塔莎·沃丁(Natascha Wodin),德语作家,德俄翻译家,苏联强制劳工之女。1945年生于德国战后流离失所者营地,目前生活在柏林和梅克伦堡。

记者 |

编辑 | 黄月

1920年,叶夫根尼娅·伊瓦申科出生于亚述海边的乌克兰城市马里乌波尔。在短短36年的人生中,她饱经坎坷,童年时挣扎在前苏联的内战、大清洗和饥荒中,成年后又遭受第二次世界大战和国家社会主义的残酷岁月。与当时的许多乌克兰人一样,她掉入过两大独裁者的粉碎机——先是斯大林在乌克兰的,然后是希特勒在德国的。1942年,希特勒下令遣送50万乌克兰妇女到德国从事家政服务,进而开始源源不断地进口奴隶劳工。叶夫根尼娅正是这群所谓“东方劳工”中的一员。23岁那年,她与丈夫一起被分配到德国莱比锡一家负责组装战斗机的军工企业服强制劳役,此后再也没有回到故乡。

1945年,叶夫根尼娅在德国战后流离失所者营地生下了大女儿娜塔莎·沃丁。又经过大约10年的流亡生活,她选择以投河的方式自尽。在娜塔莎的记忆中,母亲是一个可怜的、矮小的、疯癫的女人,在她孩童时期,母亲就不断以自杀作为威胁,甚至曾试图拉着她一起投河。年幼的娜塔莎无法理解母亲的所作所为,而几十年过去后,她依然感到对母亲一无所知。叶夫根尼娅不仅从未提及她身为强制劳工的过往,也极少讲述她在故乡乌克兰的生活。与之相应的,娜塔莎发现,尽管集中营的幸存者在战后几十年间写下了大量讲述犹太人大屠杀的著作,那些靠劳役躲过灭绝屠杀的非犹太裔强制劳工却始终沉默着。这些强制劳工的数量至今仍是谜团,据说在600万-2700万之间。他们曾在非人道的、类似集中营的条件下被榨干劳动力、折磨致死,最终却只出现在零星的报道中,顺便被与犹太人一并提及,成为大屠杀的一个注脚。

多年以来,娜塔莎总是一再尝试寻找母亲留下的足迹,试图证明母亲的确在乌克兰生活过,却一点蛛丝马迹也没能找到。直到2013年的一个夏夜,奇迹发生了。当娜塔莎在俄罗斯的互联网上搜索叶夫根尼娅的全名时,在一个名叫“亚述的希腊人”的寻亲平台上查到了一位同名女性,来自马里乌波尔。顺着这条线索,她展开了一系列检索和调查,也在无意中打开了家族历史的黑匣子。

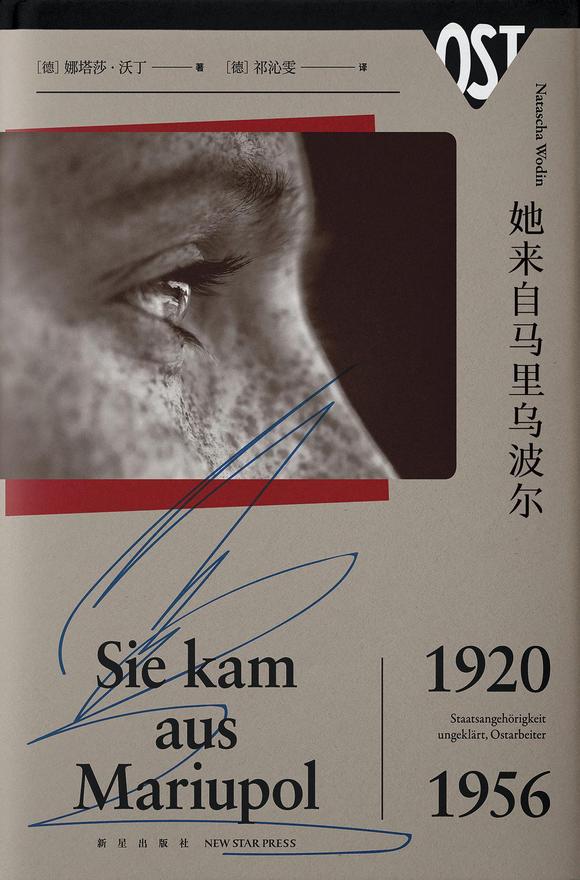

在日前出版中文版的《她来自马里乌波尔》一书中,娜塔莎游走在研究、重构与记忆之间,最终编制出一张庞大又错综复杂的家族关系网。她发现,原来母亲出身贵族家庭,其兄长是被授予国家勋章的著名歌剧演唱家,姐姐则是反革命分子,多年在苏联劳改营流放。更令人惊诧的是,整个家族,包括母亲在内,几乎没有一个人是正常死亡的。在动荡的二十世纪,每个人的个人史、家族史,都有可能成为一则关于东欧苦难的历史寓言,而历史的印记不仅在当事人身上留存,也将延续到后代的生命中。

娜塔莎在《她来自马里乌波尔》里写道,尝试理清家族的关系网让她第一次明白“我并非身处人类历史之外,而是在历史之中”。尽管这段寻亲之旅充满坎坷,甚至可能面临历史带来的“二次伤害”,她还是在接受界面文化(ID:BooksAndFun)采访时鼓励今天的年轻人书写自己的家族史。在她看来,每一部家族史都是国家政治和社会历史的一个样本,通过对个体命运的描述,我们能够在情感上设身处地理解历史。

界面文化:你是什么时候确认你的父母曾经是强制劳工的?当时是什么感受?

娜塔莎·沃丁:我以前经常把我父母的劳工证拿在手中端详,但是我不明白上面写的是什么。人只能看见自己认识和理解的东西。在而立之年后,我才第一次有意识地听闻纳粹德国曾有强制劳役。到我推算出并意识到我是战争快结束时在一所强制劳工营中出生的时候,又过去了大概十年。从那开始,纳粹德国时期强制劳役这个话题就一直萦绕在我脑海中。

界面文化:二战结束后至今,关于犹太人大屠杀的历史书写层出不穷,与此相对的,非犹太裔强制劳工的历史却鲜有人知。这是你想要写下母亲过往经历的原因吗?

娜塔莎·沃丁:是的。在某一个时候我明白过来,我必须要书写被掩盖的纳粹德国时期的强制劳役,如果不是一个亲生父母就是强制劳工的作家,还有谁呢?我只是不知道,我该怎样书写这段历史,我又该如何去梳理这个庞大的题材。最后,我打算以历史事实为基础,写一部虚构的短篇小说来讲述我母亲的生活。但是后来我在互联网上找到了我真正的母亲。过了这么久,这简直就像个奇迹。在以此展开的一系列调查研究之后,《她来自马里乌波尔》一书诞生了。

界面文化:你的童年是在德国的瓦卡尔流亡营里度过的,后来又搬去了难民楼,周围很多人都是二战时的强制劳工,但却没有人再提及这段过往,包括你的父母也没有,为什么大家会集体保持沉默?

娜塔莎·沃丁:可能总是如此,人们在经历重大历史灾难后会保持沉默。他们无法相信发生在他们身上的事,也找不到合适的言语来描述。许多人为自己的不幸感到羞愧,并将其视为个人的失败。他们饱受心理创伤,试图尽快忘记一切。可是自然无法忘却。

那些无法说出口的遭遇和无力摆脱的创伤以一种恶魔般的力量控制着他们,从而表现为严重的精神障碍、攻击性行为和自毁,直至自杀。这种不幸会传递给子孙后代。因此我们需要诉诸于口,开诚布公,一直并且一再地讲述,直到说出所有可以说的事。只有这样才能治愈创伤。

界面文化:最初寻亲的时候,你一直没能找到母亲在马里乌波尔或乌克兰生活的直接证据,当时怎么没有亲自去马里乌波尔看看?你对揭开过去的真相有所抵触吗?

娜塔莎·沃丁:不,恰恰相反。在我意识到我的父母曾是强制劳工后,我一直想揭开这段真相。在前苏联时代,我很可能不会被允许前往马里乌波尔,当地也不会有任何人愿意帮助我去寻找一个战后还滞留德国的前强制女劳工——这种人会被视为卖国贼或者至少是没有祖国的家伙,父母是强制劳工,女儿自然也不会受欢迎。

苏联解体后,当我在互联网上寻亲时,乌克兰内战已经爆发,所以不可能去马里乌波尔。如今虽然还是有所限制,但是可以去,不过去马里乌波尔的路途非常麻烦且劳累。我已经75岁了,健康状况欠佳,无法进行这样的旅行了。

界面文化:后来你联系到康斯坦汀,他帮你查到了很多家族成员的信息,但大多是关于外祖父家族而不是外祖母家族的,因为一般机构都不记录女性的婚前姓氏。同样的情况也出现在你追踪母亲的姐姐莉迪娅时,你只能通过她的父亲、兄弟或后人来寻找线索。这是不是人们寻找家族女性时普遍存在的障碍?

娜塔莎·沃丁:是的,如果不知道一位女性的婚前姓氏,那么寻找她就会很困难。幸运的是,我母亲的姐姐莉迪娅在结婚时保留了她的婚前姓氏。而且康斯坦丁和我也成功地找到了我外祖母的婚前姓氏。由此我得知,和我模糊的记忆中一样,外祖母的的确确是意大利人。

界面文化:在寻亲过程中,你对母亲的印象发生了怎样的改变?

娜塔莎·沃丁:随着时间的推移,我发觉我有两个母亲。一个是我幼年时的母亲,另一个是我在互联网上找到的母亲。这两个母亲天差地别,几乎没有相似之处。我认识的母亲,只是一个异类,一个被排斥的胆小女人。在德国,她甚至都不属于社会底层,而是根本不属于任何阶层,她完全是被排斥在外的。

而我在互联网上找到的母亲,社会上流阶层出身,尽管这个阶层已经被废除了,但是母亲可能真的没拿起过扫帚。她的父亲是一名乌克兰贵族,母亲是一个极其富有的意大利商人的女儿。在我小时候,我从来没有想过这些会和我母亲有关系,一瞬间都没有。两个截然不同的女性,直到今天我都没法把两者联系在一起。

界面文化:你还发现母亲的家庭成员背景相当混乱——她的母亲出身贵族,父亲是最早的布尔什维主义者,哥哥是党员、红军,姐姐是反革命的积极分子。尽管他们彼此之间政治立场不同,却都在不同时期成了前苏联政权下的牺牲者。你怎么看待政治变革对个体造成的影响?

娜塔莎·沃丁:我想,这些人因为自己的身份陷入了严重的内心矛盾冲突,失去了方向。我认为,在恐怖和沉默主导的大环境下,家庭成员渐渐彼此疏远,他们或多或少地失去了彼此之间的联系。最后家族中还出现了一个精神病人,杀了自己的母亲。

界面文化:与短暂享受过贵族待遇的姐姐和哥哥不同,你的母亲一出生面对的就是内战、大清洗和饥荒。这是否意味着,在成为强制劳工前,她已经是一个深陷绝望的人,所以才会发展出“胆小又神经衰弱”的性格?

娜塔莎·沃丁:是的,我相信是这样的。遗憾的是,直到最后我也没有找到一个认识我母亲的人,能给我讲讲关于她的事情。即便是她的大姐莉迪娅,也只是在讲述枪击影响了新生儿(即我母亲)的洗礼时,才提到了她。

心理学说,生命的前三年对一个人的影响至关重要。如果这个理论成立,那么我母亲受到的影响和她的哥哥姐姐大相径庭。她的哥哥姐姐可能还感受过周围环境的安全和他人的认同,而我母亲面对的只有饥饿、恐惧和暴力。她可能永远无法对生活产生基本的信任。她在纳粹德国强制劳工营中的经历更不会给她任何机会,让她从之前在故乡经历过的创伤中得到恢复。

界面文化:二战结束后,大部分德国的强制劳工又被强制遣返。你的父母出于对斯大林的恐惧选择留在德国,但依然活在社会的边缘,你上学时也受到德国小孩的霸凌和排挤。你当时怎么看待自己的身份?

娜塔莎·沃丁:作为一个孩子,我自然没法理解其中的关系和缘由。当时有人告诉我,是俄国人侵略了德国,俄国人是野蛮人,用他们脚上的长靴践踏小孩,从德国人手中夺走了一半他们的国家。他们还对我说,俄国人污秽不堪,他们在厕所马桶里洗土豆,俄国女人不穿内裤。在希特勒独裁时期,斯拉夫人在图片上被描绘成长着角和尾巴的怪物。我也是这样的一个怪物,这就是我的身份,很长一段时间都是如此。直到1968年学生解放运动兴起时,我才开始明白其中的一些事情。

界面文化:搬到难民楼后,你的母亲精神状态越来越差,当她说她要去投河的时候,你是怎么想的?你认为是什么导致她最终走向死亡?

娜塔莎·沃丁:我试图在我之前的答案中解释这一点。不幸的是,除了一系列的历史悲剧,她和我父亲的婚姻没有给她带来任何支持,反而让她的精神状态雪上加霜。但最终,人无法洞察另一个人的灵魂。她自杀时,我才只有十岁。

界面文化:你在难民楼里的生活虽然发生在战后,但似乎从未远离争吵、暴力与死亡。你的爱好之一就是去遗体停放室观察死者,后来又直面母亲的早逝。这些经历对你的成长有什么影响?

娜塔莎·沃丁:从我记事起,死亡就一直陪伴着我,直到今天依旧如此。我的母亲和父亲都无法意识到,他们把自己的痛苦传递给了他们的孩子。我的母亲一直无法获得生活中的信任,她一再地用自杀威胁让她的孩子们也无处获取信任感。夜里,我在她的脚上绑了一根线,然后紧紧攥着另一头,一旦她偷偷溜走,我就会醒来。

死亡几乎是一个近亲,同时也是一个秘密。当我去墓地,去遗体停放室观察死者时,我试图解开这个秘密。我当时几乎本能地感知到,有一天我会站在同样的地方,仔细打量自己母亲的遗体。她的自杀对我来说一直是创伤和烙印。

界面文化:你在书中写道,尝试理清家族的关系网让你第一次明白“我并非身处人类历史之外,而是在历史之中”。对于今天出生和成长于和平年代的年轻人,你认为他们能否体会到这一点?追溯家族史对于他们而言还重要吗?

娜塔莎·沃丁:每一部家族史都是国家政治和社会历史的一个样本。虽然历史书是照实写的,但是往往枯燥乏味,而通过对个体命运的描述,能让人在情感上设身处地地理解历史。我确信,年轻的一代是能体会到这些的。最好的办法是鼓励年轻人书写自己的家族史,并将此接力棒传给下一代。

不过新媒体对我们的生活影响巨大,有科学家坚信我们很快将不再使用文字,将会产生一个数字化的图像世界。即便如此,也不排除可以直接用图像传递记忆。

界面文化:你还提到,童年时你有一个根深蒂固的印象:苏联内部任何一个国家都没有区别,乌克兰和俄国没有两样。经过漫长的寻亲后,这个印象有所改变吗?

娜塔莎·沃丁:以前是这样的,苏联和其十五个加盟共和国被视为俄国,直到1991年联邦结束时都是如此。在德国,人们对于苏联人真实的生活情况所知甚少,他们只知道苏联是共产主义统治,共产主义是俄国的。甚至苏联公民自己也经常认为苏联内部没区别,比如我父母就是这么认为的。很长一段时间以来,我对苏联也缺乏了解。直到1969年我在一所学院开始学习俄语,我才第一次深入了解现实情况。

界面文化:在你寻找母亲的同时,乌克兰爆发了新一轮军事冲突,战火一路蔓延到马里乌波尔。直到今天,乌克兰局势依然动荡不安。从历史的角度,你如何理解当今乌克兰内部的纷争?

娜塔莎·沃丁:这是一段漫长的历史,可以说,较贫穷的乌克兰西部和拥有煤田、持续盈利的较富裕的乌克兰东部之间一直存在冲突。乌克兰西部更偏向于欧洲,而乌克兰东部则以俄罗斯马首是瞻。

目前冲突的升级是由于乌克兰正在寻求加入欧盟,而普京自然会担心如果乌克兰获准加入欧盟,北约将直接逼近俄罗斯边境线。乌克兰东部的许多居民不愿走欧洲安排好的道路,他们反叛并获得俄罗斯的支持,所以一再有武装冲突。当然,现实的一切比我现在能解释的要复杂得多,涉及的层面也更多。

(感谢祁沁雯帮助翻译,她亦是《她来自马里乌波尔》一书的译者。除标注外,内文图片均来自此书,经出版社授权发布。)