要更为全面地认知中国民俗学史和社会学史,就不得不直面它们共有的“盲区”与“黑洞”。

编者按:岳永逸从2007年开始研究燕京大学的社会学、民俗学论文,在大量的阅读中,他发现今天的中国社会学曾有着丰沛的民俗学底色,而中国民俗学的前辈们曾经努力实现学科的社会科学化。中国的社会学和民俗学原本曾是两位一体。当年开疆拓土的前辈,如今在学界多已默默无闻,他们的研究领域和成果在当下的学术界也常常处于“缺席”状态。如岳永逸所说,他要纪念的便是这段“因忘而缺的历史”。

文 | 岳永逸(《读书》2021年6期新刊)

民俗学,又有“日常学”之称。作为一门学科,尽管其起源与民族主义、浪漫主义等与现代民族国家相连的思潮有关,但因为它同样是对抗启蒙主义(the Enlightenment)的产物,所以天然具有反抗性、在野性(岛村恭则:《民俗学是一门怎么样的学问》,《日常と文化》二〇一九年第七卷)。不难理解,作为关注小民百姓柴米油盐酱醋茶生活日常、关注生老病死和婚丧嫁娶的生命常态的口耳之学,民俗学又被赋予民族性、历史性与文化性,甚或提升到意识形态的高度。琐碎日常的深描和宏大的话语叙事之间的悖论,也架构、造就了学科内外的巨大张力。无论怎样,偏离英雄史观,哪怕少许,注意到学科史上名不见经传的“常人—小人”,应该是作为日常学一部分的民俗学史的应有之义。

然而,与众多其他的学科史一样,既有的中国民俗学史,大抵遵从的是大历史的分期,有着朝代更替的政治史观对作为学科史实的民俗学的切割。现代学科意义上的中国民俗学的发轫,习惯性地被绑缚在五四新文化运动这个作为一种诠释范式而攻无不克的话语矩阵上。可是,一旦突破一九一一年辛亥革命这个节点,能看到在其前后求变、求新、求强的社会思想意识的内在连续性,现代中国民俗学的发端期就有了商榷的可能。

鸦片战争以来,在民族危机日渐深重而求变的总体语境下,随着Folklore的引入、进化论的译介、新史学的倡导,古语“风俗”“民俗”和“礼俗”从旧瓶旧酒到旧瓶新酒,日渐被赋予了民族性、国家性以及(优秀)传统文化、文化遗产等现代意涵。基于章太炎、梁启超之“新史学”,国学保存会的干将邓实,在一九〇二年前后就将“民族性”“民史”等赋予了古语“风俗”,倡导“风俗学”。晚些时候,这一现代性的风俗观在张亮采和胡朴安那里开枝散叶、开花结果。即为至今都被视为中国民俗学经典的《中国风俗史》(一九一一)和《中华全国风俗志》(一九二二)。

换言之,如果注意到清末以来“风俗”一词的现代性自我革新,那么现代学科意义上的中国民俗学的起点在内发性层面,至少可以前推到一九〇二年,甚至可以追溯到国学保存会诸君推崇的明季清初顾炎武的风俗观(《日知录》卷十三)。也即,现代学科意义上中国民俗学至少是与晚清新史学同步展开的。这一发端,使得现代中国民俗学运动始终具有浓厚的史学属性与民族性。如果正视也强调外来影响,不把中国民俗学仅仅视为中国学者研究中国民俗的学科,那么它则可以追溯到一八七二年英国人戴尼斯(N. B. Dennys)在《中国评论》(The China Review)第一卷第二期刊发的征集中国民俗的启事,“Chinese Folklore”。值得提及的是,尽管是基于阶级论立场,钟敬文在二十世纪六十年代关于晚清革命派著作家、改良派学者的民间文艺观、民间文学运用的系列探讨,已经从民俗学的角度道明了历史演进的这种内在连续性。

在近现代中国,风俗、民俗和礼俗这三个相互涵盖的旧语新词渐次登场,混化更替,构成了中国民俗学运动的螺旋形光谱。一九一八年北京大学设立歌谣征集处之后,虽然现代性的“风俗”依旧势头强劲,但译自Folklore的“民俗”明显气势更盛,以至于两词长时间混用。即使这样,也还是有人依然在古义上使用这些语词。留法时,李璜曾师从马塞尔·莫斯(Marcel Mauss)和葛兰言(Marcel Granet)。一九三〇年前后,在同样留法归来的徐炳昶(字旭生)的鼓动下,李璜译述了葛兰言《古中国的跳舞与神秘故事》(Danses et Legendes de la Chine ancienne)。然而,从头到尾,李璜都使用的是“风俗”,且沿用该词在古汉语中的本义,全然与经过晚清新史学运动改造的“风俗”无关。当时在国内进展有年、不乏声势的歌谣运动、民俗学运动和完全现代的“民俗”一词,似乎也对一九二四年归国后在北京大学任教的李璜毫无影响。

同样有意味的是,一九四四年八月十日,在写给同事陈槃的信函中,陈寅恪直言:《元白诗笺证稿》并非谈诗,而是在说唐代的“社会史事(实)”,从而与其唐代的政治研究(《唐代政治史述论稿》)、制度研究(《隋唐制度渊源略论稿》)互补。何为“社会史事”?陈寅恪随即解释为“社会风俗”。尽管陈寅恪的“史事—风俗”明显偏重士风,但显然已经与古籍、古语,尤其是方志中惯用的“风俗淳朴”或“风俗彪悍”之“风俗”大相径庭。其与“社会”的一体连用,则多少有着社会学的意味。

随着二十世纪二十年代末美国社会学家、民俗学家孙末楠(William G. Sumner)以民俗学说——Folkways——为核心的社会学说的引入,以燕京大学(燕大)社会学及社会服务学系为阵地和该系师生集团性的努力,中国民俗学在此前先后以周作人为中心偏重文学的民俗学和以顾颉刚为中心偏重史学的民俗学主脉之外,演进形成了“社会学的民俗学”抑或说“社会科学化的民俗学”这一支派。

在二十世纪前半叶中国民俗学的社会科学化虽然有着孙末楠和杨堃译介的汪继乃波(Arnold Van Gennep)等人学说的外力,有着社会学、人类学的主动加盟,但同样是其内发性发展的必然。在此学术自觉的历程中,顾颉刚、江绍原、杨成志、钟敬文、娄子匡等人扮演了关键角色。更加重要的杨堃、黄石(字华节)、吴文藻、李安宅、赵承信、黄迪(字兆临)以及燕大诸多优质的毕业论文,则基本在既有的中国民俗学学术史的视野之外。更不用提二十世纪四十年代辅仁大学Folklore Studies(《民俗学志》)上刊发的司礼义(Paul Serruys)、贺登崧(Willem Grootaers)等传教士在北中国完全基于田野的精彩民俗学研究。

反向观之,对于中国社会学而言,尤其是后来被学术史家窄化为燕京学派——社区——功能学派的燕大社会学,有着深藏不露的民俗学(Folkways+Folklore)基底。在燕大社会学的本土化演进中,对同一研究对象经历了别有意味地从“风俗”(偏于史学)到“民俗”(偏于文学),继而快速到“礼俗”(偏于社会学)的交错更替。在相当意义上,当今中国社会学在本土化问题上的焦灼,也是多少忽略了其发轫之初立足风俗、乡土和国计民生的脚踏实地。而且,当这种焦灼并非基于小民百姓、乡土日常与生老病死等生活态时,就会不自觉地滑向方法主义、数据、建言献策的泥潭和术语堆砌的七宝楼台,并少了一门学科应有的独立思考与批判精神。

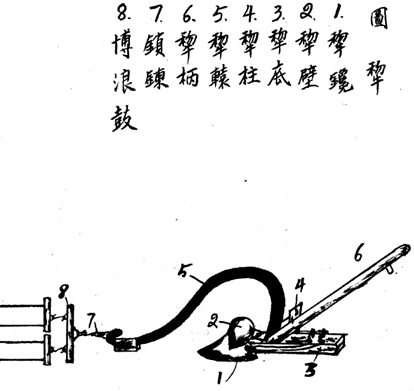

要更为全面地认知中国民俗学史和社会学史,就不得不直面它们共有的“盲区”与“黑洞”。那就是,卢沟桥事变后,在民俗学与社会学合流与合力下,由赵承信设计、主导的对燕大“社会学实验室”平郊村(前八家村)长达近十年(一九三九至一九四一,一九四五至一九五〇)的研究。仅燕大学士毕业论文而言,完全以该村为研究对象的多达十九篇。其主题涉及方言俚语、稗话传说、灵验故事、生产生活、政治经济、家族性别、组织分层、教育实践、宗教信仰、器具房舍、生老病死、婚丧嫁娶、庙庆市集……已经出版并深受好评的李慰祖的《四大门》仅是其中一篇。事实上,平郊村原本就隶属燕大清河试验区(一九二八至一九三七)。也即,燕大师生对平郊村的持续观察、调研长达二十年。在相当意义上,平郊村见证了燕大社会学以及中国社会学与民俗学在二十世纪前半叶的演进。

对于此前人文色彩厚重的中国民俗学而言,在平郊村的民俗学研究中,局内观察法、访谈法、个人生命(活)史、社区论、功能论、社会均衡论等方法和理论的加盟,夯实了中国民俗学的“社会学的民俗学”这一流派,实现了民俗学向社会科学的转向。对于燕大社会学而言,作为其重要的研究对象,从基于文献、区域的风俗研究到向村落社区的人生仪礼、生命史等礼俗研究的过渡,使引进来并尝试创新与在地化的社区—功能论有了充分的实践,生机盎然,硕果累累。

毫无疑问,在中国社会(人类)学史中被施以浓墨重彩的燕京学派,是以吴文藻、费孝通、林耀华师生等为中流砥柱的。但是,许仕廉、杨开道等人主导的燕大清河试验区研究,吴文藻、费孝通先后主政的魁阁系列研究,及与魁阁工作站同期开启并有杨堃加盟,赵承信、黄迪主导的社会学实验室平郊村研究,这三大集群性研究才是与燕大社会学对等的燕京学派三大柱石。当然,这一切都与步济时(John S. Burgess)、甘博(Sidney D. Gamble)两位燕大社会学系创建者重视社会服务、社会工作而身体力行的社会调查紧密相关,尽管二人的学科建设与社会调查有着服务传教的色彩。

地处国统区昆明呈贡的魁阁工作站着力点在土地制度、工业化、经济等大议题,更偏重社会、国家,有着与国外其他机构、学者的频繁互动,成果有着不同范围的发表、出版,有着先天的“政治”正确和话语优势。因此,对魁阁研究的再诠释、再提升,红红火火,绵长不绝。因着力乡村建设与试验,借当下新农村建设、乡村城镇化和脱贫攻坚等时政、要政,对燕大清河试验区之再研究同样顺理成章,有板有眼。与此不同,无论对于中国民俗学还是社会学,当年两者合力关注村民日常生产生活态,更偏向人文、心性的平郊村研究,后人虽不乏对其个别成果的引用、评述和赞赏,却始终没有人在燕大社会学和更广博的中国社会科学以及人文科学的学术图景中给予整体性关注。

无论对于中国民俗学还是社会学,写作以燕大民俗学研究为中心、重心的断代史和局部史都有其必要性。而且,这个断代史应该有直抵核心的思想史以及概念史的意味,应更在意集合、序列和非连续性。一个人、一门学科,抑或一个民族、一个国家,怀古的历史的范围通常有限,甚至常常主观性地因应现世,将纳入范围的东西孤立看待。尽管无法完全避免史之怀旧厚古的意味,但只要抛弃层累的圣贤—箭垛式英雄史而正视“小我”,这一学科史也就饱含了判断以及批判性,会有些新意。尼采认为:“历史的真正价值在于,通过将通俗的曲调升华为一种普遍的象征,通过展示出其中包含有怎样的一个深刻有力而美丽的世界,在一个很可能十分平庸的主题之上,创造出不同凡响的变奏曲。”显而易见,将社会学、民俗学这些耳熟能详也先天被视为迥然有别的现代科学意义上的学科,融入也是还原到确曾发生过的两位一体、互相依仗的“社会学的民俗学”抑或说“民俗学的社会学”之中,应是学科史写作的应有之义。

然而,尽管意在基于具体而微的过往的学术事实,打破已有的关于变化、发展的言说模式和叙述策略、形态,揭示学科史以及历史的多重指涉性和复义性,这样的残史也仅是詹明信(Fredric Jameson)意义上的一个“矛盾的图示”,是其所强调的知其不可为而为之的再现论的“寓言”(allegory)。

未名湖畔,烟雨迷蒙;华屋星罗,云霞片片;波光涟漪,书声琅琅。燕大社会学系的社会学与民俗学相互成就的数十年历程中,一九二六年出任燕大社会学系首任中国籍系主任的许仕廉,无疑开了个好头。正是率先力主社会学本土化并张弛有度而实践的他,明确将“中国风俗研究”位列燕大社会学系的人口、犯罪、劳工、乡村、社会思想史、家庭状况、种族问题、人民生活状况和社会运动状况十大研究之首。这使得民俗方面的研究在燕大社会学始终占有相当的比重。

一九三三年,费孝通在燕大的学士毕业论文就是基于方志等文献的《亲迎婚俗之研究》。一九三四年本科毕业前,瞿同祖也借用孙末楠的民俗学说,采用社会学的方法释读过“民俗”这一元概念,即该年四、五月在《北平晨报·社会研究》连载的《俗、礼、法三者的关系》一文。这引发了黄石与他的商榷、讨论,深挖下了民俗“正名学定义”的第一锄,做了“民俗学萌芽时代最值得致力的工作”(黄华节:《民俗社会学的三分法与四分法:论风俗礼制四者的关系》),从而在理论、认知层面推进着中国民俗学的社会科学化。同年,在硕士毕业论文《孙末楠的社会学》中,基于对孙氏民俗学说的系统释读,黄迪将民俗简洁而精准地定义为:“社会生活是在于造成民风,应用民风,和传递民风。”一九九八年,在钟敬文主编的《民俗学概论》中,造成、应用、传递依旧是定义民俗的核心词,只不过置换为“创造”“享用”和“传承”三个近义词。

费孝通之所以能够成为在诸多领域有着巨大影响的方家,赢得生前身后名,深知民俗学三昧,熟稔民俗风情,有着真正的平民意识、乡土情怀和自省精神,应该是最为根本的原因。相较“绅士”这个头衔而言,“乡绅”或者更适合于有着厚重乡土情结,并在晚年以“书生”自况的费孝通。一九八三年八月,在全国民俗学、少数民族民间文学讲习班原本题为“民俗学与社会学”的演讲中,因为认为民俗学更应该以口头民间文学为研究对象,所以面对师长辈的钟敬文,费孝通坦然说自己对民俗学没有“下过功夫”专门研究,是民俗学的“外行”。如果抛开费孝通晚年对民俗学狭义的定义——源自汤姆斯(W. J. Thoms)的Folklore,那么正如在二十世纪三十年代初入学界、崭露头角时,熟知孙末楠民俗学说的他花大力气、认真研究的亲迎婚俗那样,包含口头民间文学在内的广义的风俗抑或说民俗——Folkways,在费孝通的学术帝国中始终有着重要地位。一九八一年,在《费孝通传》(Fei Xiaotong and Sociology in Revolutionary China)中,欧达伟(R. David Arkush)写过下述让多数中国读者漠然的话:“他对解释风俗比报道中国及其他地方的社会现实更感兴趣。……费孝通从满足社会需要的角度解释一个风俗跟着一个风俗。……他相信,正确地了解风俗和制度的功能,就有可能引进适应现在环境的新文化成分,使社会变迁少受痛苦,他即为此而献身。”(董天民译)这样也就不难理解,二十世纪九十年代初,费孝通还主导成立了“北京大学人类学与民俗研究中心”,题写了该中心《人类学与民俗研究通讯》刊名。

作为燕京学派的领军人物,吴文藻对Folkways和Folklore之间的异同,一清二楚。一九三三年,在《季亭史的社会学学说》这篇长文中,吴文藻有言:“季氏以为社会反应之限于个人行为者,通称为习惯;其涉及集合或众多行为者,以前常称为风俗,今则统称为民风,以孙末楠的名著《民风论》(Folkways)而得名。他承认欲尽情描写一人群多行为及其生活方式,当莫善于‘民风’一词。民风乃社会习俗,积久成风,原义渐失,而成为毫无意义的行为。西国文字中本有‘民俗’(Folklore)一词,惟孙氏的民风论,比民俗学更进一层。”作为师长和学术领袖,吴文藻的这一认知,多少造成了社会学家的民俗——Folkways与民俗学家的民俗——Folklore之间的级差与分野。显然,费孝通晚年仍在坚守、强调其恩师多年前勾画的这种阶序和界限。

其实,一八八六年,有“洋儒生”之称的骆任廷(J. H. S. Lockhart)就在《中国评论》第十五卷第一期刊发的征集中国民俗的启示中,将“the Science of Folklore”译为“民风学”,即将Folklore翻译为“民风”。巧合的是,数十年后,也即二十世纪二三十年代,李安宅、黄石、杨堃、吴文藻、黄迪等人也曾纷纷将孙末楠的folkways译为“民风”或“民风论”。不仅如此,一九〇六年,邓实明确将“社会学”与“风俗学”等同视之。在评述其尊崇的顾炎武的学说时,邓实将学术分为功在一人的君学、功在一国的国学和功在天下的群学三类。对严复一九〇三年译介进来的“群学”,邓实专门作注解释道:“群学,一曰社会学,即风俗学也。”就二十多年后燕大社会学的发生和演进而言,邓实俨然有着先见之明。诸如此类,习以为常的学科史、学术史的常识就有了破译、解码与还原的可能。

十年前,面对母亲精神病变的哀痛,我写了《忧郁的民俗学》,自我救赎。与此相类,近七八年来全身心投入的“历史的掌纹”三部曲〔《“土著”之学:辅仁札记》《“口耳”之学:燕京札记》《终始:社会学的民俗学(一九二六至一九五〇)》〕,同样仅仅是让自己心安。今天的中国社会学是否承认其曾经有过民俗学底色,今天的中国民俗学是否承认前辈早已经努力并已实现的社会科学化,都无关紧要。因为,我在意的并非记忆,而是记忆的完美搭档与挥之不去的阴影——遗忘;我在意的是,在一个记忆表象的背后,“无数被忘却的事象”被隐匿和逆向淘汰;我在意的是因忘而“缺”的历史!

对于个体、学科甚或人类而言,记忆与遗忘这对生死冤家,谁也少不了谁,谁也左右不了谁。在《历史的用途与滥用》中,尼采有言:“快乐、良心、对未来的信心、愉快的行为—所有这些,不管是对个人还是对民族而言,都有赖于一条将可见清晰的东西与模糊阴暗的东西区分开来的界线而存在。我们必须知道什么时候该遗忘,什么时候该记忆,并本能地看到什么时候该历史地感觉,什么时候该非历史地感觉。……对于一个人、一个社会和一个文化体系的健康而言,非历史的感觉和历史的感觉都是同样必需的。”或者,对青史留名的大师,应该多些“非历史感”,避免过度诠释和消费带来的“学术啃老”;而对无名过客,应该多几分“历史感”,因为或许正是在他们那里,潜伏着更多的希望,能够让后学豁然开朗。

《旧约·传道书》有言:“There is nothing new under the sun”。阿铎(Antonin Artaud)曾冷酷地一语道破很多人不敢说或不能说的真相:“因为生命会不时地发生突变,然而这永远写不进历史,我也绝没有写过说要固定和永存那些删节、那些分裂、那些断裂、那些骤然失落的记忆,而那些无底的东西,它……”