漱石的“非人情”主要不表现在人际关系即“人情”的处理上面。相比之下,“非人情”指的更是一种审美境界。反言之,美的追求和审美修养可以使人从人情羁绊、从物质享受的痴迷中解脱出来。

编者按:在夏目漱石的作品系列里,《草枕》这部小说是文体比较特别的。在作者看来,夏目漱石的“非人情”论,主要不表现在人际关系的处理上,而是一种审美境界,一种美的追求——只有超然物外、超然于世俗人情之外,美的境界方能达成。“非人情”的核心是“东洋趣味”,而“东洋趣味”,每每意味着中国趣味、中国古文人审美情趣。

文 | 林少华(《读书》2021年5期新刊)

“草枕”,汉语查无此语。日语意为“旅途、旅程、行旅”。倒退一百多年,出游绝无飞机高铁之利,亦无自驾游之说,难免餐风宿露,席地枕草——以草为枕,“草枕”,良有以也。是以书名照抄“草枕”,未予翻译。

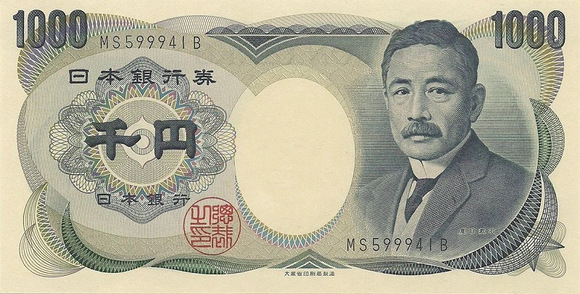

夏目漱石于一九〇四年三十八岁时正式开始文学创作,翌年发表《我是猫》,一举成名,呼啸列岛。其丰沛的才华、深厚的学养、犀利的笔触、超然的姿态,从此惊动文坛,众皆仰慕。顺时应人,转年四月《哥儿》问世,九月《草枕》付梓。据漱石之子夏目伸六回忆,十万言(日文)的《草枕》仅用十天便一挥而就,且值盛夏之时。同样十万言的《哥儿》亦不出十天即告杀青,且同时为杂志连载而赶写《我是猫》。文思泉涌、笔底生风之语用于此时的漱石全然不是溢美之词。另一方面,“写上课讲义比死还令人讨厌”——其时漱石在东京帝国大学(现东京大学)讲授英国文学——遂于翌年一九〇七年索性辞去东大等校所有教职,加盟《朝日新闻》,任其专属作家。随即写了《虞美人草》在《朝日新闻》连载。而后几乎每年连载一部长篇:《三四郎》《从此以后》《门》《彼岸过迄》《行人》《心》《道草》《明暗》,一部接一部鱼贯而出。岂料天不假年,一九一六年虚龄五十岁时不幸与世长辞,《明暗》遂成绝笔未竟之作。

漱石创作生涯仅仅十年有二,而其长篇即达十三部之多,被尊为东瀛文坛百年独步的“大文豪”和“国民大作家”。纵使素不待见日本作家的村上春树,对夏目漱石也推崇有加,断言若从日本近现代作家中投票选出十位“国民作家”,夏目漱石必定“位居其首”,盖因漱石文体乃日本近代文学史上无可撼动的“主轴”——“每个句子都自掏腰包”。文艺评论家江藤淳则认为,较之与漱石同时代的正冈子规、尾崎红叶、幸田露伴等作家,漱石是唯一“活”到今天的“国民作家”。

究其原因,一是漱石文学深深植根于日本的“过去”,即日本文学、日本文化传统的土壤,而不是像其同时代作家那样力图与之一刀两断;二是漱石乃第一位洞察现代文明的“阴翳”或其弊端的作家,因而穿越了现代文明而直抵其“另一侧”(参阅“新潮文库”平成十六年版《草枕》附录《漱石的文学》)。概而言之,其一,本土性、传统性;其二,超越性、前瞻性。不过村上强调和欣赏的,更是漱石独具一格的文体。村上语境中的“文体”,主要指语言风格(style)。自不待言,文体还有另一含义:文章的体裁。下面请让我就这两个含义约略分析一下《草枕》的特色。

先看体裁,体裁含义的文体。作为体裁,《草枕》固然应归为小说类,但并非通常的小说。漫说同当时日本文坛的主流作家相比,即使在漱石自己的十几种小说中,《草枕》也是“另类”。按漱石本人的说法,乃“开天辟地以来无与类比”的小说。有人称“俳句式小说”,有人谓“纪行文式小说”,漱石则以“写生文”小说自辩。依我浅见,不妨视为散文体小说——非以故事情节取胜,而以韵味、以意境、以机锋与文辞见长。虽然作为小说作品也有那美这一漂亮的女主人公,但她只是作者表现“非人情”意境的一个符号,而未被赋予推动情节发展的功能。或者莫如说女主人公一开始就被作者从这一功能中解放出来。在这点上,的确有别于通常意义上的小说。

再看语言风格,语言风格意义上的文体,文体之美。夏目漱石自小喜欢汉籍(中国古典文学),曾在二松学舍专门学习汉籍,汉学造诣非同一般,尤其欣赏陶渊明。他自己也喜欢写汉诗(五言古诗、七绝、七律等),十五岁即出手不凡,《草枕》中的主人公“我”写的汉诗均为二三十岁时的漱石本人之作。临终写的仍是七律。据日本学者统计,现存漱石所作汉诗计有二百零八首。创作最后一部长篇期间,上午写大约一日连载分量的《明暗》,下午写七言律诗一首,几乎成了“日课”。散文方面,对唐宋八大家情有独钟,坦率地承认其文学功力得自唐宋八大家。因而文体有“汉文调”,简约,工致,雄浑,讲究韵律和布局之美,读之如万马注坡,势不可挡,又如窗外落晖,满目辉煌。这在《我是猫》已表现得酣畅淋漓,《草枕》亦不相让,开篇即拔地而起:“一面在山路攀登,一面这样想道:役于理则头生棱角,溺于情则随波逐流,执于意则四面受敌,总之人世难以栖居。”继之而来的一段可谓异彩纷呈而又井然有序,深得“汉文”之妙:

从难以栖居之世剥离难以栖居的烦恼、将难得可贵的世界呈现在眼前的,是诗、是画,或是音乐与雕刻。进一步说来,不呈现也无妨,只要逼近视之,自有诗栩栩如生,自有歌汩汩喷涌。纵然构思不落于纸,也有谬锵之音起于胸间。即使不面对画架涂抹丹青,斑斓五彩也自会映于心眼。只要能如此静观自己所居之世,只要将浇季溷浊的俗界至清至美地收入灵台方寸的镜头,此即足矣。因而,在能够如此观察人世这点上,在如此摆脱烦恼这点上,在能够得以如此出入清静界这点上,在能够建立不同不二之乾坤这点上,在扫荡私利私欲之羁绊这点上,无声的诗人纵无一句、无色的画家纵无尺绢,也比千金之子,也比万乘之君,也比俗界所有宠儿都要幸福。

文艺评论家柄谷行人在新潮文库版《草枕》文末所附《关于〈草枕〉》中列举的一段,虽写浴池女子,文体也抑扬顿挫,与之相映生辉:

而且,这一形象并未像普通裸体那样赤裸裸闯到我的眼前,而只是将其若隐若现地置于虚无缥缈的神秘氛围中,使得赫然入目的美变得古朴优雅扑朔迷离,好比将片鳞只爪点缀于淋漓酣畅的泼墨之间,将虬龙妖怪想象于笔锋之外,从而具备了以艺术角度观之无可挑剔的气韵、温馨与冥邈的氛围。

轮廓逐渐白莹莹浮现出来。只要向前踏出一步,终于逃离的嫦娥即可堕于俗界——就在我这么想的刹那间,绿发如劈波斩浪的灵龟尾巴一般卷起阵风,纷然披散开来。团团旋转的烟雾随之裂开,雪白的身影跳上台阶。呵呵呵呵,女子尖锐的笑声在走廊四下回响,将安静的浴场渐渐抛去身后。

不过,柄谷行人似乎把这样的行文风格归因于《楚辞》:“这是那美那个女子现身于画家所在的浴池而又消失的情景。首先令人惊异的,是拒绝提示任何明确视像之语汇(汉语)的纵横捭阖。漱石在写《草枕》之前重读《楚辞》这一事实,使得这部小说彻头彻尾是由‘语言’编织成的。”这意味着,《草枕》的文体既有唐宋散文名家的简约和铿锵有力,又有屈宋楚辞的富丽与一唱三叹。换言之,在夏目漱石看来,文学——小说也好诗歌也罢——首先是语言艺术、文体艺术。语言不仅仅是所思所感的载体,在某些情况下,语言本身即是思,即是感,即是美。实际上《草枕》也以“美文调”为其明显特色:语言之美,修辞之美,文体之美。

当然,文体之美本身不是目的。文以载道。道,在这里就是漱石的艺术观、自然观以至文明观,其关键词是“非人情”。

“非人情”是漱石首创之语,始于《草枕》。何为“非人情”呢?漱石在《写生文》中解释:“写生文作家对于人的同情不是与所叙述之人一起郁郁寡欢、哭天号地、捶胸顿足、狼狈逃窜那个层面的同情,而是在旁人为之不胜怜悯的背面含带微笑的同情。并非冷酷,而仅仅是不和世人一起哀号罢了。因而,写生文作家所描写的大多不是令人痛不欲生的场景。不,因为无论描述多么令人痛不欲生的事态也以这一态度贯彻始终,所以初看之下总有意犹未尽之感。不仅如此,唯其以这一态度对待世间人情交往,故而在一般情况下都化为隐含滑稽因子的语句而表现在文章上面。”

事实上,《草枕》也是这样处理的。例如对离开银行破产的丈夫返回娘家的那美遭受的种种非议,对即将被送上日俄战争的战场而几无生还希望的年轻男子的内心痛楚,作者几乎完全没有设身处地的情感投入,而是以超然的态度一笔带过。唯一例外的是男主人公“我”的理发店遭遇:“当他挥舞剃刀的时候,全然不解文明法则为何物。触及脸颊时啪啪作响,剃到鬓角时则动脉怦怦有声。利刃在下巴一带闪烁之际仿佛践踏霜柱咔哧咔哧发出诡异的动静。而本人却以日本第一高手自居。”绘声绘色,力透纸背。看来,哪怕再“非人情”,而一旦危及自身,恐怕也还是超然不起来的。

不过,超然也好,不超然也好,漱石的“非人情”主要不表现在人际关系即“人情”的处理上面。相比之下,“非人情”指的更是一种审美境界,一种美的追求——只有超然物外、超然于世俗人情之外,美的境界方能达成。反言之,美的追求和审美修养可以使人从人情羁绊、从物质享受的痴迷中解脱出来。

显而易见,漱石的“非人情”审美境界的核心是“东洋趣味”。而“东洋趣味”,每每意味着中国趣味、中国古文人审美情趣。漱石认为西方诗歌的根本在于叙说人事、人世之情。因而,无论其诗意多么充沛,也时刻忘不了数点银两,也时刻匍匐于地站不起来。“令人欣喜的是东洋诗歌从中解脱了。采菊东篱下,悠然见南山。此情此景,说明在那一时刻彻底忘记这热不可耐的尘世。既非院墙那边有邻家姑娘窥看,又不是由于南山亲友当官。超然出世,心情上得以远离利害得失的万般辛劳。独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。寥寥二十字别立乾坤……但愿能从大自然中直接汲取渊明、王维的诗境,暂且——纵使片刻——逍遥于‘非人情’天地。”与此同时,漱石还通过画家“我”这一男主人公将日本、中国、西洋(和、汉、洋)在审美趣味上的差异加以比较:“大凡中国器物无不异乎寻常。无论如何都只能认为是古朴而有耐性之人发明的。注视之间,那恍惚忘我之处令人敬畏。日本则以投机取巧的态度制作美术品。西洋呢,大而精细,却怎么也去不掉庸俗气。”

此外,目睹美女,“我”想到的是“春宵一刻值千金”;坐于草地,想到的是楚辞“滋兰九畹、树蕙百畦”;泡温泉,想到的是“温泉水滑洗凝脂”。继而表示:“每次听得温泉一词,心情必像此句表现的那般愉快。同时思忖不能让人产生这种心情的温泉,作为温泉毫无价值可言。”还有,夜晚在寺院漫步,记起的是宋代诗人晁补之的《新城游北山记》:“于时九月,天高露清,山空月明,仰视星斗皆光大,如适在人上……”

小说主人公是会写诗的画家,自然免不了提及绘画艺术。而这方面也不难看出漱石对“东洋趣味”的由衷推崇和对西方的不以为然。试举一例:“古希腊雕刻倒也罢了,每当看见当今法国画家视为生命的裸体画的时候,由于力图将赤裸裸的肉体之美画得穷形尽相的痕迹触目皆是,以致总觉得有些缺乏气韵——这种心情迄今一直弄得我苦不堪言。”作者随即斥之为“下品”。那么何为上品呢?这就涉及漱石所说的作画三层次:第一层次,即物;第二层次,物我并存;第三层次,唯我心境,或物外神韵。第三层次即“上品”,漱石为此举出两例,首先是中国宋代画家文与可(一〇一八至一〇七九)的竹,其次是日本中世画家云谷等颜(一五四七至一六一八)的山水。“至于西洋画家,大多注目于具象世界,而不为神往气韵所倾心。以此种笔墨传达物外神韵者,不知果有几人。”此亦“非人情”之谓:“非人情”审美境界,“非人情”艺术观,“非人情”自然观以至人生观。与西方的注重人事迥异其趣。

当然,“非人情”也不是完全不讲人情不讲人事。且看《草枕》结尾:“流浪武士的脸很快消失不见。那美茫然目送火车。奇异的是,茫然之中居然有迄未见过的‘哀怜’在整个面部浮现出来。就是它!正是它!它一出来就成画了!”亦即,那美之所以未能完全成为主人公笔下的绘画对象,原因不外乎那美缺少“哀怜”表情。而美的最高层次是“哀怜”,是“恕”,是“善”。恕我武断,较之“真”(唯一的真是理发店遭遇),《草枕》诉求的更是“美”,最终指向“善”——“哀怜”。那就是美,那美,此之谓乎?而这无疑是对日本文化“物哀”以至儒家忠恕之道的顾盼与归依。

尤其难得的是,如此扬东抑西的漱石,从英国留学回来还不到四年时间。不妨认为,两年伦敦留学生活,不仅没有让他对英国和西方文学、西方文化以至西方文明一见倾心,反而促使他自觉与之保持距离,进而采取审视、怀疑和批判的态度。也正因如此,他才对明治维新后的日本政府奉行的以“文明开化”为口号的全盘西化怀有戒心和危机感。而作为抗衡策略,他开始“回归东洋”,重新确认东洋审美传统及其诗性价值,以寻求日本人之所以为日本人的文化自证(identity)。这在其首部长篇《我是猫》中始见锋芒,《草枕》全线进击,《虞美人草》在文体上承其余波。

我想,日本民族的一个值得庆幸之处,恰恰在于在明治维新后全盘西化的大潮中有夏目漱石这样的“海归”知识分子寻求和固守日本民族传统和文化自证,在“二战”后伴随着美国驻军汹涌而来的美国文化面前,有川端康成这样清醒的文人不遗余力地描绘和诉求“日本美”,而最终获得国际性认同,获得诺贝尔文学奖。与此同时,有铃木大拙这样面对西方强势文化而终生以宣扬禅学和日本文化为己任的学者和思想家,并且获得了西方广泛的兴趣和认可(顺便说一句,夏目漱石在禅学上也颇有造诣)。这或许也是《草枕》这部小说留给我们的思考和启示。