八十多年前,西南联大的师生是如何抵达昆明的?危机之中,人如何行动思考?

行走在湘黔边界国道上的杨潇(受访者供图)

记者 |

编辑 | 黄月

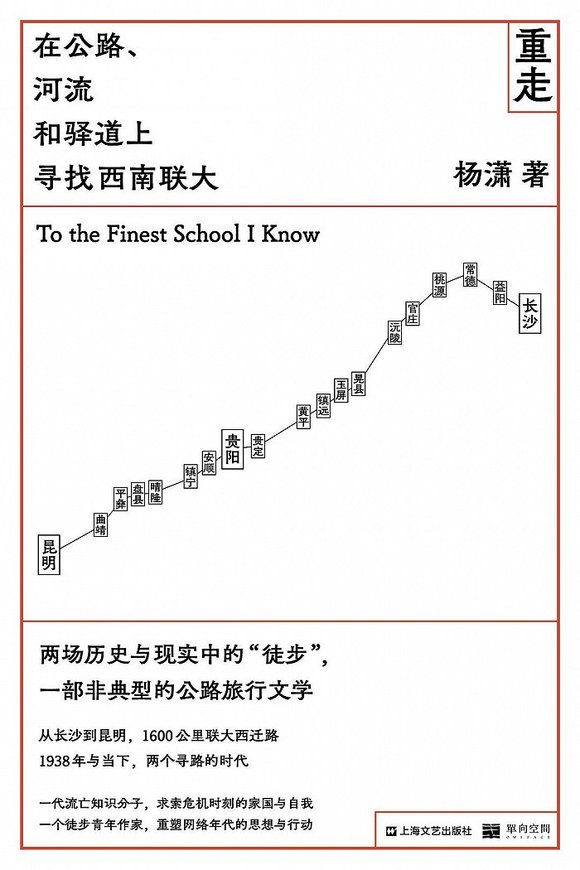

1938年2月,因为战火蔓延,刚刚从平津迁至湖南不久的长沙临时大学师生又要奔波上路,去往三千里外的云南。这所大学由南迁的清华、北大、南开组成,“临时”二字似乎注定了它历史的短暂——当临大师生分三路向昆明转移时,他们还不知道长沙临大会更名为西南联大,成为中国高等教育史上的一座灯塔,由近300名学生和11位教师组成的“湘黔滇旅行团”一路步行至昆明,更是后世所津津乐道的传奇。

2018年4月,杨潇背着一个45升的登山包,以徒步为主的方式重走了湘黔滇旅行团之路。在他看来,有关西南联大昆明八年的研究早已汗牛充栋,却很少见到关于这段路程的叙述。他在《重走》一书的前言中写道:“这所学校是如何在战乱中点滴成形的?迢迢长路,他们又是如何抵达昆明的?”这些疑问促使他通过行走和阅读返回抗战初期那个属于中国人的“寻路之年”,去发现当时中国青年学子与知识分子的迷惘与坚定。对于从媒体辞职不久、在行业变动中感到迷茫的杨潇来说,这也是一场属于自己的寻路之旅,他渴望结识那批80年前的中国年轻人,了解他们的“爱好和偏见”,在与他们跨越时空的陪伴中探索行动与思想的关系。

杨潇带着特别明确的问题出发,但在行走的过程中,他越来越体会到偶然的重要性:因为机缘偶遇,自己在途中听到的故事只是万千线头中牵出的一个偶然的版本,80年前西南联大的成立、湘黔滇旅行团能顺利抵达昆明也是一系列偶然的结果。“和以往若干次作为记者出差最大的不同,就是没有什么是‘必须做’的——没有什么料必须挖到,没有什么人一定要他/她张口,没有什么逻辑链必须建立。”这是杨潇在《重走》中写下的一段感悟。他冀望自己能轻松地聊天走路,在“偶然性的堆积”和史料的梳理中层层剥开脚下的道路,重建一座座沿途的城池。

近日,界面文化(ID: Booksandfun)采访了杨潇,与他聊起了三年前的那次行走、湘黔滇旅行团、非虚构、西南的公路与河流以及疫情中的写作。他认为,湘黔滇旅行团的故事有很多面向,它既有宣传中所说的爱国精神,也带有游山玩水的性质,关乎男子气概,我们应该看到当时青年和知识分子的丰富性与复杂性。回看疫情期间的写作,杨潇同意这是“在一次危机中书写另一次危机”,80多年过去,很多东西改变了,但也有很多没变,我们依旧在“以感情承受灾难”,人身处巨大的灾难中会特别痛苦无力,同时他也坦言,这种感觉没法克服,只有在不断的阅读中告诉自己不要心浮气躁,去做好自己的工作,“把时间一点点拿回来”。“等于说那段时间的写作有点像是偷来的,”杨潇在采访时说道。

界面文化:湘黔滇旅行团走过1600公里,对后世来说他们是青春热情、抗日决心、团结爱国的象征,你在他们跨时空的陪伴下重走了这条路,你觉得他们的精神面貌是什么样的?

杨潇:我认为这个故事是有很多面向的,你刚刚提的那些当然是很真实的一面,一些进步青年想看看贫穷的西南内地,甚至想启蒙当地百姓,但也有一些人只是被游山玩水吸引,还有人后来因此得了罪名。

我发现挺有意思的一点是,以前大家都会说湘黔滇旅行团步行是艰苦卓绝的、省钱的,但后来我看《云南日报》当时的报道,黄钰生接受采访时说,步行其实比走海路花钱更多。湘黔滇旅行团有宣传的成分在里面,向外国人展示:我们中国也可以。当时临大迁校有一个具体的压力——如果走海路的话就得经过两个殖民地,一个香港,一个安南(法属越南),用当时教育部一位官员的话说,大队人马过这些地方,不成样子。所以,虽然最后大部分师生取道这两个地方,但还有三百多人真的就从自己的国土一路走过去了,这对抗战来说是一种鼓舞,也是后来西南联大精神的一个重要基础,胡适作为驻美大使也在美国大肆宣传了这个事情。当然了,宣传也只是其中一个面向,还有更多的层次,比如男子气概,比如挑战自我,在某种程度,这也是那些20来岁年轻人的成人礼,一位旅行团成员后来就用“壮游”来形容这次徒步。

界面文化:五四运动的时候这些学生大部分年纪都还小,但和他们同行的一些老师却正值青年,比如闻一多。和五四时期相比,这些知识分子的思想情感在1938年发生了什么样的变化?

杨潇:闻一多的变化特别剧烈。我采访过他的长孙闻黎明,他概括得特别好,他说闻一多本质上就是一个诗人,情感很容易在两个极端中摇摆。

闻一多性格可能有一点愤世嫉俗,在清华时写新诗,也参与了五四运动,到美国留学时他是一个坚定的国家主义者,加入了大江会,非常关心政治,回国后辗转多地,1928年又停止写诗,钻回书斋去了,等到临大西迁的时候他在坐车和走路之间反复摇摆,最终还是选择走路,但经过三千里徒步到了昆明之后,闻一多并没有像后世一些人说的那样因为了解了民间疾苦就怎么怎么样,而是又钻回书斋研究古籍去了,在文法学院所在的蒙自分校,郑天挺还打趣他是“何妨一下楼主人”。等到抗战的后几年,周围环境起了变化,比如说腐败、物价上涨,这些事对他又有一个新的刺激,他最后就变成了一个非常进步、非常左翼的人,和当年一起步行三千里的黄钰生慢慢疏远了。

我觉得人当然有原本的性格,也很复杂,但同时也是很容易被塑造的。一方面很容易受环境影响,一方面许多事情又有很大的偶然性。对五四知识分子来说,每个人的情况不太一样,但大家一直在变化。我在书里特别强调,不要用一个固定的观点去看人,不管是闻一多还是其他人,不要用太多后来者的眼光附会,就好像他一定会走向某个终点,走向殉道似的,人的变化不是简单的从A到Z。所以我在书中花了很大力气来呈现他们的复杂性与丰富性,单纯、可爱甚至是幼稚的一面他们都有。

界面文化:今天的青年面对的又是另一个环境、另一种成长,你在《重走》中也提到了中国媒体转型对你思考何为青年时代的影响,可以再谈谈媒体转型问题吗?

杨潇:说实话我好久没考虑过这个问题了。我是从媒体角度进入非虚构的,也就是从一篇篇特稿写起,但我觉得自己好像离这个产业越来越远了。我对非虚构的市场还是乐观的,我们不是在一个小国家。新新闻当年也是奢侈品,它为什么是在美国,而不是在英国或法国?就是因为美国市场大。实际上只有两个国家有这样的市场——中国和美国,哪怕只有一小部分人愿意看,它也可能养活一个产业。从这个角度来说,我是有一点点乐观。

界面文化:你在最初出发时有着特别明确的问题,比如希望了解1938年青年人的日常生活与思想、在不确定的年代什么才是好的生活、思想与行动的关系等等。但走到后面似乎发生了一个转变,你不再执着于一定要刨出某个问题的答案,而是接受一切看似无关的偶然。这个转变是怎么发生的呢?

杨潇:你说的那些问题对上路之前的我来说是很真实的。出发之前我在公众号上写了点东西,这些问题都列在上面,但是后来走着走着,加上又读了很多联大的东西,我发现好多东西其实很难回答,或者说很难一言以概之。我最强烈的感受还是,人是被行动创造出来的,这解决了我自己的问题,也解决了书的问题,这是转变的一个契机。

除了路途中的转变,还有阅读中的转变。写作的一部分其实是处理自己和情感的关系。对大多数作家来说,要往内走的话就是处理自己的事,比如说原生家庭、故乡,这个东西其实很容易就消耗掉了,你会看到有的人写了一两本非常好的书,但如果他只会处理这种关系,那他后来就没有一个真正的情感动力了。

我自己是厂矿子弟,我本来想好好处理一下这个关系,后来发现我处理得不是很好,就没写书,再后来打算写铁路,但又拐到湘黔滇旅行团。转向是偶然的,你会走到一个自己完全没有想到过的领域。但重点是我通过阅读累积了一个情感结构,最后它成了我写《重走》特别重要的动力,包括长沙那部分写这么长,除了它值得写、有意思外,还有一个重要原因:长沙是整本书的情感基础,我写长沙的时候其实是最带情感的。这种情感和原生动力不一样,它是阅读创造出来的。

我想人其实不必要只盯着自己的内心的那点事,也许我用几年时间创造出了这么一个情感结构,那我还可以在别的地方再创造,对吧?这样可以保证创作的情感动力不枯竭。当然了,具体会产生哪种情感结构,我现在有一点点觉得自己是被命运带着走的,因为我也不知道怎么就走到联大和抗战上面来了,以前从来没有想过。

界面文化:你在书里说,我们不是要赞美偶然性,而是接受偶然性,然后“用行动来包抄自己,创造自己”,在这个过程中,思想起怎样的作用呢?

杨潇:单向空间在《重走》新书发布会上引用克罗齐的那句话我觉得还挺有意思的,就是说思想作为行动才是健康的。我记得克罗齐在别的地方好像还说过另外一句话,大意是讨论制度变迁不像讨论天气预报,那不是一个气象学问题,相反,当你希望下雨的时候,是有可能下雨的。克罗齐想说的是,人的愿望、人的行动还是挺重要的。

我没有仔细想过这个问题,但我的一点感触是,很多问题靠想是解决不了的,只有做了你才知道。比如我走路,然后去写这本书,我出发前完全不知道这本书能不能写出来,甚至不知道这趟旅行是否成立。但我不走这么一趟怎么知道呢?这就有冒险性在里面,你完全不知道结果什么,非要上点价值的话,那冒险也是自由的一部分,对吧?哪有不承担冒险的自由。

界面文化:你一直特别关注沿途的各种标语、小广告,这种兴趣是怎么来的?

杨潇:和图像相比,我对文字更敏感一些。另一个原因是想和历史有点映照。临大师生走这条路的时候,南开大学学生刘兆吉一路采访了很多民众,搜集了很多民歌。现在没有这个东西了,所以我当时就想能做些什么和他映照。曾经想过让不同地方的人用自己的方言读同一句话,这样就可以看一路往西南方言口音的流变,但这个也就坚持到了湘西桃源,因为当你真正走在路上的时候,是有好多不确定性的,有时候某个地方跳过了,有时候没有时间了,有时可能仅仅是因为没心情了,中间断了一环也就不想做了,现在回看还挺可惜的。

界面文化:一个居住在当地的人和一个好奇的行路者,他们对标语的感受很可能是不一样的,也许一句标语之下就是两种现实。作为写作者,你怎么处理这两种现实的关系?

杨潇:可能你的意思是,标语对当地人来说只是一种形式,讲什么不重要,对吧?作为写作者,我把标语呈现给读者,它就成了特稿所说的一种“身份细节”:我路过这个地方,那里在强调一个什么标语,哪怕是假装强调,也是在体现一个努力、一个希望民众前往的方向,这个东西其实就是时代的细节标识,为我们了解这个时代提供了一个脚注。

界面文化:作为一个过路人,你在每个地方的时间都是有限的,你怎么挖掘标语显示的那个方向和当地人生活之间的关系呢?

杨潇:我觉得典型的旅行文学很大程度上只能靠偶然的机缘。因为你的时间非常有限,大多数时候最多就是低空掠过,你和沿途的关系其实非常偶然,没法用调查报道或者是田野的方法来衡量。何伟在涪陵住了两年,肯定和路过的那些作家不一样。当然典型的旅行作家还是在路上“经过”的,你可以有人类学家的眼光和角度,但你很难有人类学的工作方法。

界面文化:除了自我与他者的关系,旅行文学还需要处理的一对关系是过去与当下,你在《重走》中是怎么处理这一块的?

杨潇:我自己总结的一句话是“以地理来写历史,以空间来写时间”。历史和时间是一去不复返的,它线性地往前走,怎么把它带回来呢?我用的方法就是把这条线放到地理、空间中去理解。

界面文化:书的内容主要由史料、途中见闻与你的感受三大块组成,你在写作的时候怎样进行取舍拣选呢?

杨潇:基本方法是试图重建一座城市。比如说写沿途见闻,我不是完全随机的,我大多数时候都在和老年人交谈,这是我进行交流的一个“把手”。一方面是很多老年人也比较孤单,很愿意和人交谈;另一方面,我对每个地方以前是什么样子充满好奇,尤其是1938年的样子。带着这个“把手”上路后,交流是非常自然的,不会有那种寒暄的难受,老年人时间也很多,很健谈,经常就聊着聊着就给你搬一把椅子、一个凳子,还请你到他家吃饭。

有了这个方法之后,就可以把口述融到历史里面去。写贵州玉屏的那章就非常明显,我在找老西门的时候碰巧遇到一对非常有意思的老头老太太,他们跟我很详细地讲了玉屏以前是什么样子,还讲了他们自己小时候碰到老虎豹子的经历,后来我查看玉屏县志,发现虎豹在当地是1962年绝迹的,完全对得上他们说的那个时间。这些讲述让我想起北岛的《城门开》,他一开篇就说,自己很多年没回北京了,但还是记得北京的鸽哨声,他要用回忆、用文字重建一座北京城,让那些被拆掉的四合院重新拔地而起。我也是类似的,用当地人的口述,再加上湘黔滇旅行团学生留下来的文字、各地的县志,把这些融合在一块,一座座小小的石头城像竹笋一样在中国的西南重新破土而出。

界面文化:虽然这本书才写完一年,但你在回顾这个方法时自己满意吗?还是说你现在觉得有什么可以改进的地方?

杨潇:这个问题我还没想过,我想想。

我想准确性是不是可以再提高一点?因为你是一个过客,你碰到什么人就决定他怎么给你讲述以前的样子。理论上应该要交叉印证,但实际很难做到,毕竟重建只是任务之一。我觉得准确性上或许可以做得更好,但也很难强求。涉及方法论层面的问题我还没想好。

界面文化:《重走》是一本关于远行和危机的书,你写作的有段时间刚好在2020年。在无法远行的一年书写一次远行,在危机中书写另一次时代的危机,当时是什么样的感觉?

杨潇:这两个总结都是准确的,但我对危机中写作的感触可能更深一点。就像你说的,在一个危机中写另一个危机,我感受到特别强烈的情感共振。

学者吕芳上写过一篇关于抗战的文章,他形容抗战是以感情承受灾难。我在疫情期间读了非常有感触。很多东西变了,但也有很多没变,身处其中就非常痛苦,你眼看着许多人做出了非常大的牺牲,他们就是那么承受着。

我的书里面有一段写林徽因给沈从文写信,林徽因觉得自己没用,作为知识分子不能上战场,只能躲在后方,做点文宣工作,最多就是充满热情地敲锣呐喊,这种内疚在当时也是普遍的情感。她说,我们这些在后方的人,热情不对,不热情更不对。你热情,可是你的这种热情对前线的人来说有什么用?你不热情,你一腔冷漠,那就更不对。这种情感在2008年地震的时候也有。我记得当时广西有一家都市报的记者去了一两天就走了,说自己受不了,感觉自己特别没用。从职业的角度来讲,他当然失职了,大家各司其职,记者的职业是去记录的。可是真的到了那种处境里面,确实就很痛苦。

界面文化:之前你在活动上提过,自己疫情期间会反复阅读当时知识分子的往来信件,除此以外,你还有什么克服痛苦情绪、回归写作的方法吗?

杨潇:没法克服,当时就是花了大量的时间在刷微博、发微博,看各种各样的信息,转发很多和救援有关的消息,觉得能帮一点是一点,因为从事过媒体工作,信息筛选能力会稍微强一点点,就在转发的时候总结一下,希望让更多人看到,但也会觉得特别无力。

当时的状态不是说先克服再写作,而是带着这种情绪和巨大的无力感,把大量的时间耗在网络上,与此同时去读他们东西,然后不断告诉自己不要心浮气躁,告诉自己来日方长,不管做哪份工作,就得做好它,把时间一点点拿回来,等于说那段时间的写作有点像是偷来的。

界面文化:你在书里经常讲“公路的意志”,这个具体指的是什么?

杨潇:我在书中黄平到重安那一章讲到抗战时期修路,修路肯定是尽量往好走的地方修,但国民政府为什么要在那样一个艰难的时期选择把路往山上修,选一个特别难走的路线呢?就是因为当时山下好走的地方很多良田,地主游说的势力很强大,只能避开。后来几十年后,当地主不成问题之后,新的公路就可以在山下修了。如果把公路想象为有自身意志的东西,它在不同时代其实有不同的呼唤的声音,就挺诡异的。

界面文化:这让我想到西南地区经常说的“要致富先修路”,但其实许多地方修了路也未必富,或者富过一阵又没落了,“公路的意志”并不由公路本身掌控,有时候甚至不由人掌控,因为一代人的意志很快就过去了。

杨潇:对,我家小区门口那条路也经常被强加各种意志,它不是交通要道,但又挨着交通要道,一直在翻修,我想它是否成了某些人意志的试验品。

另外从拟人角度来说,一条公路层层叠叠的,以前是古驿道,后来是抗战公路,再后来是国道、高速路,公路的意志也可以这么理解:它需要一个人来替它讲出自己的故事。这是我读了李海鹏给《重走》写的序以后想到的。至于说我为什么成为那个替它讲故事的人,那完全是机缘巧合。

界面文化:除了公路外,你也特别关注西南地区的河流。八十多年前的杨式德一路天问,水怎么可以这样绿,你一路上也发出了好几次感慨,如今的西南再难见到一条奔腾汹涌的河流,河流的这种转变对你来说意味着什么呢?

杨潇:从宏观的角度来说,我很难回答这个问题。开发和保护,这是亘古未变的一个争论。我只能从个人生活经历角度说,我是在湘江边长大的,河流对我的审美产生了非常大的影响,这种审美肯定谈不上什么经济价值,但阶梯式开发后让一条奔流的河流消失后,我个人有一种挺大的失落感。

当然,这么说很容易站着说话不腰痛。支持开发的人可能会说,难道你要让河边的人都穷一辈子吗?但这个东西我觉得也有可辩性,当地人到底从开发中得到了什么?一路上有好几次别人以为我是记者,我否认这个身份后他们挺失望的,他们希望我去报道反映各种问题,比如挖沙子把河岸掏空了,洪水来就非常危险,又比如鱼虾都没了之类的,所以对一条河流的开发,也未见得当地人都得到了好处。如果非要较真的话,我不觉得有一个标准答案,但是得让大家的声音都被听见。

界面文化:这几年大家一直在讨论东北,赵本山的小品、董宝石的《野狼disco》、老四,双雪涛等人的小说,好像把东北独特的气质给讲述出来,这个过程又有一定的塑造作用。你觉得西南有可能被这样讲述吗?你有这样的书写欲望吗?

杨潇:我觉得挺难的,因为东北人就真的很能讲,语言表现力很强,很难想象西南地区或者湖南人有这个能力。当然这个是从口头表达来说,书写的话我不知道。行走下来我也确实有一些感受,比如西南山水进入主流视野实际上就是抗战后才开始的事情,因为大量沿海的、东部的人口往西南大后方迁徙,西南之美之壮阔才被主流人群“看见”,所以我在书里写那是“被近代化的山水”,那种美与壮阔是和时代背景息息相关的。我看见的西南,不断与我读到的抗战中的西南交织。风景和地域从来不是“天然”的,它们离不开文化塑造,那么今天西南需要什么样的目光和什么样的讲述呢,我不知道,这本书就算抛砖引玉了。

界面文化:接下来你有其他的写作计划吗?

杨潇:疫情前我去了一趟德国,准备写德国的博物馆,现在回看那时候,感觉已经成了一个不知道什么时候才能回来的时代的尾巴。