西本愿寺背后既包含了一段日据上海时期的不光彩殖民历史,也可以延伸出一段汹涌澎湃的丝路探险史,其文化意义也值得深究。我尝试回答的问题是:这座建筑为何会诞生在上海?

编者按:上海虹口区有一座日方出资的寺院建筑——西本愿寺。该建筑风格有很强的印度色彩,这和日本与印度之间的文化交通史有什么关系?这座建筑为什么修建在上海?在日据时代上海殖民史中扮演了什么角色,以及它所牵出的大谷光瑞、大谷探险队等日本学术圈和日本侵略之间的关系是什么?作者都在文章中尝试做出解答,并且把这些符号都编织成一幅幅20世纪波诡云谲的文化图景。

文 | 邵学成(《读书》2021年4期新刊)

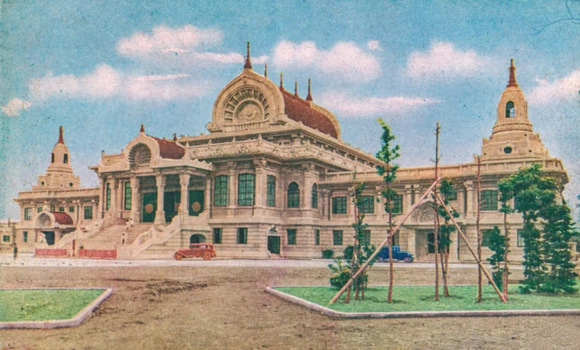

上海虹口区乍浦路的西本愿寺上海别院,现隐居于闹市中,为上海市历史文物保护单位。该寺建筑整体呈白色调,其建筑外观设计和装饰样式仿造印度阿旃陀(Ajanta)石窟修建,这也是将复古建筑装饰与现实功用结合起来的特例。

该寺院主体建筑由日方出资在一九三〇年五月至一九三一年四月修筑完成。相比之前上海流行的折中主义建筑风格,这座建筑有着同时代上海乃至亚洲近代建筑所不具有的风格特点。这座独特的建筑背后,既包含了一段日据上海时期的不光彩殖民历史,也可以延伸出一段汹涌澎湃的丝路探险史,其文化意义也值得深究。我尝试回答的问题是:这座建筑为何会诞生在上海?

鸦片战争后,中国逐渐对外施行门户开放政策,上海逐渐发展成为最前沿的对外贸易口岸和外来移民最多的城市之一。在日本侵华战争爆发前,上海已有数万日侨,这些常住人口的生产生活、商业和宗教活动的建筑用地,也呈现出日本社会的部分思潮,具有鲜明的时代特征。

日人大部分信仰佛教,一些佛教僧侣也逐渐紧跟移民步伐进入中国传教。提到日本佛教在上海的传教活动,不得不提到近代西域探险史中“声名显赫”的大谷光瑞(一八七六至一九四八),大谷光瑞作为日本净土宗西本愿寺第二十二代门主,既考察了众多丝路遗址,也在海外设立众多传教点。位于乍浦路的西本愿寺也是其经营许久的海外据点,与大谷光瑞也有着密切联系。

大谷光瑞是宗教世家,世袭华族。一八九八年与九条道孝公爵女儿筹子结婚,新婚后的海外旅行就来到中国进行了五个月的旅行考察,这也是其第一次海外考察。一九〇〇年,大谷光瑞被其父亲派往英国伦敦考察游学,其间加入英国皇家地理学会。这一年,九条道孝公爵的另一个女儿节子与大正天皇结婚,大谷光瑞和大正天皇就有了连襟兄弟之亲,因为日本贵族有认女婿为儿子的习惯,大谷光瑞晋升为“皇族”。后来的昭和天皇就是节子与大正天皇的儿子,大谷光瑞受封为“伯爵”,这是后话。大谷在英国见到斯文赫定等人的丝路探险和佛教考古成果,作为一名佛教徒,内心受到刺激,就短暂奔赴印度游学。返回英国后,大谷召集门徒留学生在伦敦组成“大谷探险队”,准备向印度和中国进发,探寻古代佛教传播路线。

一九〇二年,二十六岁的大谷光瑞亲率十一名年轻队员对当时英属印度境内佛教遗址进行考察,其中留学英国的藤井宣正等三人对印度阿旃陀石窟进行调查,对主要石窟的建筑形制、壁画特点都进行拍摄记录。同时大谷派遣两人对新疆进行调查,这支进入中国的调查小队,以及此后三次调查新疆、甘肃等地区从事探险考察活动的成员,被称为“大谷探险队”。一九〇三年大谷接任西本愿寺第二十二代住持职务,法号“镜如”,更将精力投入到亚洲探险事业。

在当时“英日同盟”的友好合作背景下,日本人前往英属殖民地印度考察相对便利。现在综合考虑,无论从人员数量还是学科构成上观察,大谷光瑞考察重心是放在印度。印度作为佛教起源地,也考虑到欧美学界对于印度研究的重视程度,都让印度无可厚非地成为其考察的主要目标。

随后数年里,大谷探险队足迹遍布古代亚洲佛教传播区域,在中国西北部、中亚、印度等地发掘、购买了很多丝路文物,后分藏于中、日、韩三国,举办西域文物展览,出版考察报告。同时日本建筑界、美术界也掀起了“印度美术热”,一批学人奔赴印度考察,艺术家对阿旃陀石窟壁画进行临摹,带回第一手资料。这些学人找到了阿旃陀石窟壁画与日本最早木构法隆寺建筑的关联,成功地吸引了学界对于印度文化的关注。

这些探险事业,大谷光瑞也有比照欧美、复兴亚洲佛教文化的含义,印度和中国成为考察的重点,但由于缺乏专业考古知识,常被人诟病。一九一四年大谷光瑞辞去门主位置,其主导的亚洲地区的集体探险事业骤停,但其并没有退隐历史舞台。大谷光瑞仍有一定话语权,一直积极以僧侣身份参与社会政治,参与亚洲地区各个领域的农业、商业和宗教事业。大谷光瑞又先后四次前往印度考察,并在一九四二年出版《印度地志》一书,完成了对于印度的地理学写作。

这些探险与考察也是大谷思想的一部分,大谷光瑞人生后期陆续在亚洲各地区修建的西本愿寺分支寺院,也是其人生理念的一个转折点,见证着二十世纪丝路探险的雄心愿望的最后归宿。

上海对于大谷光瑞有特殊的人生意义。

大谷光瑞对于上海的重视,源于上海开埠以来形成的特殊国际化都市地位,大谷光瑞从青年到晚年,在上海度过了很多重要时光,一八九四年中日甲午战争后,来自日本的日侨不断涌进上海经商定居。但此时日本已经晚于欧美五十多年进入上海,想获得位置较好的租借地也很困难,选定的虹口区也是在英美公共租界附近,其有限立地条件也决定了其整体的建筑形态。一九〇六年西本愿寺就在上海设立出差办公点,一九二二年大谷就在上海兴建个人住宅“无忧园”,供其旅居使用。准备兴建上海别院时,上海已成为西本愿寺中国传教的中心。大谷光瑞早期参与中国政治,一九〇七年带领西本愿寺人员奔赴汉口传教。辛亥革命成功后,大谷将重心移回上海。后期在台湾地区和东亚传播其商业和农业“兴亚”思想,其“兴亚计划”布局中的重要一环跳板都是在上海,上海西本愿寺的兴建,也是其组织活动的新舞台。

这座西本愿寺,也是上海现存日本寺院和印度石窟建筑结合的唯一案例。这一建筑既混合日本明治初期的“和洋折中”建筑样式,也“意外”插入一种印度风格,这两种移植过来的建筑元素在上海扎根落地。这些完全不同于中国和日本的建筑风格,之前也未在其他地区出现,为何会出现这种奇特的装饰呢?

这种“印度风”建筑,当时作为日本僧侣传教和修行的住所,也成为大谷及其追随者的思想阵地和交游场所,这也与大谷光瑞和建筑师的个性志趣相关。

据现存记载上海别院修建经纬的《满洲建筑协会杂志》(第十一卷第六号,一九三一年)载,上海西本愿寺建筑设计师为冈野重久(一八九〇至一九五四年)。冈野一九一一年毕业于东京高等工业学校(现东京工业大学),大学毕业后应聘到伪满洲铁路局工作,之后到上海跟随欧美建筑事务所工作。一九二一年冈野看到上海也成为外国建筑师的实验场,于是创立自己的建筑工作室,做了很多日系项目。冈野擅长修建钢筋混凝土的学校建筑,满足大量日侨子女的上学需要,并且当时日本关东大震灾的危机意识下,结构牢固、紧凑实用型建筑在上海日租界很流行。四十岁的冈野在当时上海建筑界已颇具发言权,其谨慎节约的特质一直是日本客户青睐的对象。冈野在设计修筑西本愿寺上海别院前,已经在上海修筑多所中小学校、工厂建筑,拥有一定名气。

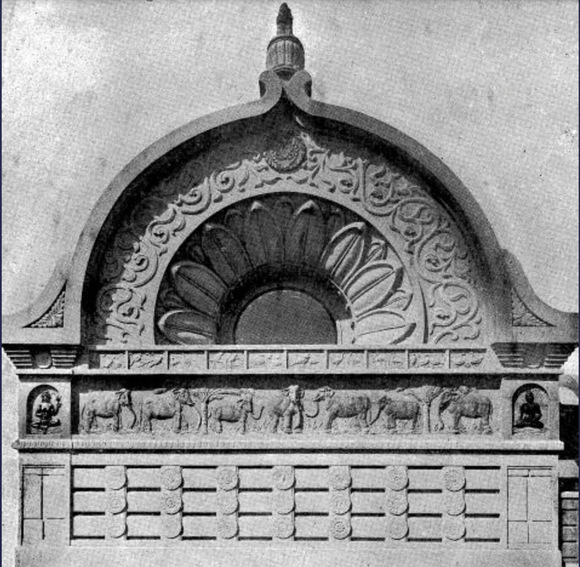

为上海别院供应建筑材料的是淡海洋行,其创始人太田常治出身草根,一九〇五年来华独立创业。太田依靠其商业头脑和热情服务,到一九三五年已经拥有一百五十位雇佣工人的公司,并且也成为上海唯一的日系石材加工厂,代理很多日本大型会社的驻中国大理石贸易,成为上海建筑市场中举足轻重的供应商。上海西本愿寺所选取石料来自福州产花岗岩,雕刻师为日籍工艺师渡边素川,上海别院整体的大理石装饰整洁素雅的色调也是当时流行的新装饰主义思想。现存墙面上装饰有十块禽鸟浮雕和二十一朵莲花浮雕,形态各异,保存清晰完好。在券面顶处有一座蹲狮雕刻,是根据印度阿育王石柱雕刻的;再往下的白色墙面中央原有五只白象,两两而对,左右最两侧橢圆状龛内原镶嵌有佛陀浮雕,分别为结跏趺坐思维和说法姿态,但后期这些浮雕被拆除,现已不存。北面的小型拱券门为入口,其门劵浮雕也做成佛龛样式,礼堂的内部柱列装饰也是采用的阿旃陀石窟柱式,这些雕刻都是手工雕刻完成的。

负责建筑施工的是来自伪满铁大连的岛津工作室,当地配合施工的是陈信记营造厂。岛津工作室的岛津礼作和冈野重久都是伪满洲建筑协会(一九二〇年十一月成立)会员,岛津礼作也是大谷光瑞旧交,先后协助大谷光瑞修建旅顺别院、上海无忧园、关东别院等建筑,这些无疑都是工程安全快速推进的保障。本堂和会馆本体建筑都是采用钢筋混凝土建造,内铺设木地板。会馆内还设有小型会议室、起居室、卫生间,水电齐全,满足僧侣居住和会客使用,这些都是现代化生活方式。现在本堂用作娱乐演艺场所,会馆被改造成民用住宅,牢固的建筑仍在发挥效用。

上海别院修建完工后,建筑面积四百零七平方米,整体建筑布局坐西向东,尤其是沿街礼堂的巨大拱形莲花瓣券面如火焰,建筑平面极具张力。寺院落成典礼也充满仪式感,在日本驻华大使重光葵和众多中日政教要人见证下完成,尤其是中国这一侧原同盟会元老王一亭的参与也特别引人注目。王一亭、大谷光瑞曾作为孙中山幕僚,积极参与民国初年政治活动,在上海拥有一批早期同盟会旧友政治势力。王一亭早年追随孙中山、黄兴,负责同盟会上海分会的财务收支,为革命军筹措军费,颇有权柄。此外王一亭与日商汽船运输公司合作经营,在与日人合作中获利颇丰。后因讨袁革命失败,弃政从商,热衷于宗教慈善和文化艺术事业。一九二三年对于东京大地震的组织救援得力,还被邀请到日本东京与天皇一同进餐,当时在上海中日政界内拥有很高威望。晚年王一亭笃信佛教,也被选为中国佛教协会领袖,他筹款协助支持西本愿寺宗教事业也在情理当中。

这座寺院在大谷光瑞指导下,结成研究佛教的“狮子吼会”,不定期举办演讲和聚会活动。当时满铁、正金、三井等重要日本大商会的上海分会负责人都参与其内,这里面的裙带关系也有很多深长意味。满铁一直是大谷光瑞海外事业的大金主,赞助支持其各项事业,大谷光瑞安排弟子去伪满洲国进行农业实习,在满铁公司举办各种文化活动,在大连修建自己的图书馆、博物馆,也是回报满铁的一种方式。从近代史上观察,一九三二年淞沪会战爆发时,上海西本愿寺成为日本陆战部队兵站,提供补给和医药,这是继日俄战争中随军布教后,刚落成的上海别院又一次全力配合日军作战,其功能已经不再是一座简单的宗教寺院,宗教和军事扩张一定程度上捆绑在一起。不难看出,这时候大谷光瑞代表的西本愿寺教团和日本大使馆、中日政客、商界在上海形成了一张隐形的信息关联网络,面向整个亚洲收集世界的动态信息。

艺术总是先于时代变化而变化。大谷光瑞在上海这个“世界之都”内建立印度样式的寺院,这既与之前流行的移植欧美建筑风格完全不同,也与日本建筑师在伪满洲国推行的“帝冠式”大屋顶建筑不同,在建筑史上无疑是特殊的。上海别院外壁装饰中仿造阿旃陀石窟建筑、佛教造像和纹样,的确与佛教《阿弥陀经》思想有一定关联,这些结合佛经思想和印度式佛教建筑在过去未曾出现,印度风格建筑一定程度上显示了大谷光瑞不同的文化取向和“借古喻今”的思考方式。但作为文化精英的大谷光瑞在主持设计这栋建筑时,其思想已发生变化,上海作为日本向世界展示其文化包容性和多元化的场所,既需要配合日本军政界提出的“大东亚共荣圈”的方针,又要在宗教文化中找到其合法性,曾经探险过的印度文化元素成为笼络政教两界的抓手。

同时期在亚洲,紧随上海别院还有一座重要的寺院在日本东京完工,这也是当时亚洲思想脉动的一种表现。这座寺院就是由近代建筑史学家伊东忠太(一八六七至一九五四)设计,在一九三一至一九三四年修建落成的别具一格的筑地本愿寺本堂。筑地本愿寺(原建于一六一七年)在一九二三年九月关东大震灾中被烧毁,后在大谷光瑞和伊东忠太主持下进行重建。筑地本愿寺内部完全是钢筋混凝土,建筑外观采用了印度佛教美术的一些符号,建筑样式更接近于印度尼西亚的婆罗浮屠(Borobudur)佛寺建筑,显示该建筑蕴含的大乘佛教的寓意。新的建筑样式也成为时代复兴精神的象征,竣工时也宣告因大震灾而成立的“帝都复兴委员会”完成使命,东京开始持续多彩的庆祝活动,人们走出了大震灾阴影。不难发现,伊东忠太这一建筑设计既满足大谷光瑞对新印度建筑风格的设想,又将大谷光瑞对东南亚的考察研究结合起来,也是一座体现着个人意志和佛教理想的建筑。

伊东忠太和大谷光瑞有着相同的印度考察经历,也抱有同样的“泛亚洲主义”认识。一九〇二年四月伊东忠太在中国贵州考察时,遇到大谷探险队队员,在相互了解理念后,伊东忠太正式开始与大谷光瑞的合作,先后主持修建神户二乐庄、京都西本愿寺东传道院和东京筑地本愿寺,还有一些未能完成的项目。伊东亲自考察印度地区石窟和佛教寺院后,尤其推崇古代佛教石窟寺院的精舍(Vihara)独特的象征意义,伊东忠太主张日本宗教建筑源流应该追溯到印度,故在后期建筑设计中多借用印度寺庙风格,这些作品既包括一些宗教建筑,也包含一些名人陵园。

大谷光瑞同样认为过去日本式传统木构佛寺使用不便,也不同于日本神社,佛教本就属于外来文化,没必要墨守成规、保持旧式样不变。从上海别院到东京筑地本愿寺,借用的建筑元素从印度阿旃陀石窟到印尼的婆罗浮屠寺院,这两座寺院纪念碑性建筑风格类似、遥相呼应,基本上可以看出是印度文化圈风格的延续。在一九四四年,上海别院旁增筑的九层三十六点六米的印度菩提迦耶(Bodhgaya)大佛塔更成为其观念的象征物,该塔意在抚慰侵华战争中的日军亡灵,因此很多战争中阵亡日军的骨灰都在这里存放(中华人民共和国成立后该塔被拆除)。大谷光瑞出入政治和宗教界,其身份是多重的,但作为佛教徒,其自身也有比古印度佛教曾经全亚洲传教、重振佛教文化的雄心。这一时期中国东北三省、台湾以及朝鲜等地区已经彻底沦为日本殖民地,而在殖民地修建新佛教寺院时对南亚、东南亚石窟寺院建筑元素的借用,更能体现其开拓亚洲的意图。

从丝路佛传道路的探险考察转向政教合一的宣传,大谷光瑞又一次以新的姿态出现,也彰显了其将国家前途和宗教未来结合在一起的幻想。日本要成为亚洲领袖,西本愿寺要在亚洲重新传教,一个是官方军事行为,一个是民间传播,需要相互帮扶结合在一起。大谷光瑞主导留下的这些印度建筑也成为中日境内的一种“异域特色”,这些建筑物和大谷收藏的外国文物一样,既是政治宣传的“广告牌”,也在一定程度上共同构筑了大谷光瑞思想个性的一种象征。

(《大谷光瑞の構想と居住空間》,三谷真澄编,法藏馆二〇二〇年版)