通过诗歌写作,诗人也像画师那样,塑造了自己的宇宙。

按:世间谈论杜甫,多从家国情怀、人际关系、个人经验感受出发,多少有些传统。在商伟看来,伟大的诗人,敢于降鲸伏龙,有勇气和胆识,也有宏大的创世想象,像杜甫这样的创作,是与造物争雄,在天地间陶钧惠润,因此才成其为世界级的伟大诗人。因此从“陶钧手”的角度切入杜诗,既是另类杜甫的新意阐述,也呈现了杜甫在世界文学中的某种意义感。

文 | 商伟(《读书》2021年2期新刊)

提起杜甫的诗歌,我们自然会想到他的经历、人生体验和至死不泯的入世情怀。这固然不错,但杜甫的意义又不仅限于此。他还在天地造化的意义上来理解诗歌写作,开启了诗人造物的宏大想象。这是我们较少谈论的另类杜甫,但有了这一面,才构成了完整的杜甫,成全了他的伟大。

伟大的诗人不仅需要有细腻的感受力和博大的同情心,还要有勇气、魄力和胆识,要有思想的淬炼与智性的磨砺,尤其是在一个大破大立的时代。中唐时期的诗歌和诗论都出现了划时代的突破,其深度和广度为魏晋以下所罕见。但理解中唐的转变,根源却在杜甫,尤其是他晚年的诗作。而我们都知道,杜甫直至中唐才被重新发现,并开始产生影响。在中唐诗歌和诗论的历史转变中,有一个观念起到了关键的作用,那正是诗人造物说。由此发展出诗人与造物争功的主题,导致了对诗人和诗歌的重新认识和重新定位。

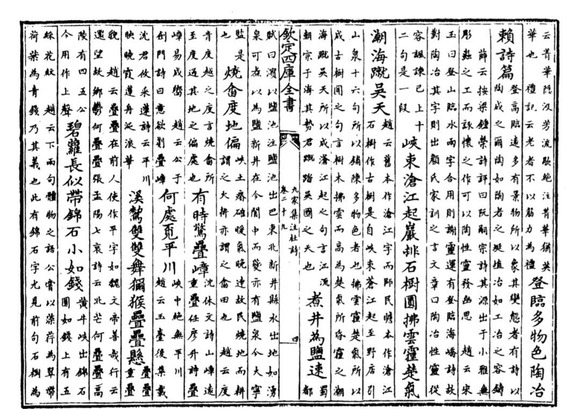

杜甫在《秋日夔州咏怀奉寄郑监李宾客一百韵》中写道:登临多物色,陶冶赖诗篇。

关于“陶冶”一词,有的注家解作“陶冶性灵”,语出《颜氏家训》,并引杜诗为例:“陶冶性灵存底物,新诗改罢自长吟。”但此处未提及“性灵”,当从仇兆鳌注:登临所见物色,有赖于诗篇的陶冶而斐然成章。又引王洙曰:“陶如陶者之埏埴,冶如工冶之熔铸。”简言之,“陶以喻造瓦,冶以喻铸金”。陶冶的过程离不开机械和模具,即陶钧或陶甄(制陶使用的转轮)和熔炉,由此将黏土和矿石等原料调和熔化,塑造成不同形状和用途的制作。“陶冶”用作动词,合“陶钧”与“冶铸”而为一。杜甫在此把诗篇比作了形塑和冶炼的技艺:物色虽多,仍有待于诗篇的陶钧和熔铸,如同黏土和矿石那样,被制成陶瓦和金属器物。诗篇因此是制匠之作,其形塑、营造之力,堪与匠艺媲美。

在秦汉典籍中,陶冶之功还往往被比作天地造化。洪炉大冶自不待言,《庄子·大宗师》曰:“以天地为大炉,造化为大冶。”陶钧也是如此,故有“天钧”“大钧”之说。落实到人世,则与圣王贤臣制礼作乐,治理天下相提并论。这些比喻因此被赋予了宇宙创化和规治人世的双重意义。而杜甫也曾分别在这两个意义上使用过“陶钧”和“造化炉”的说法。

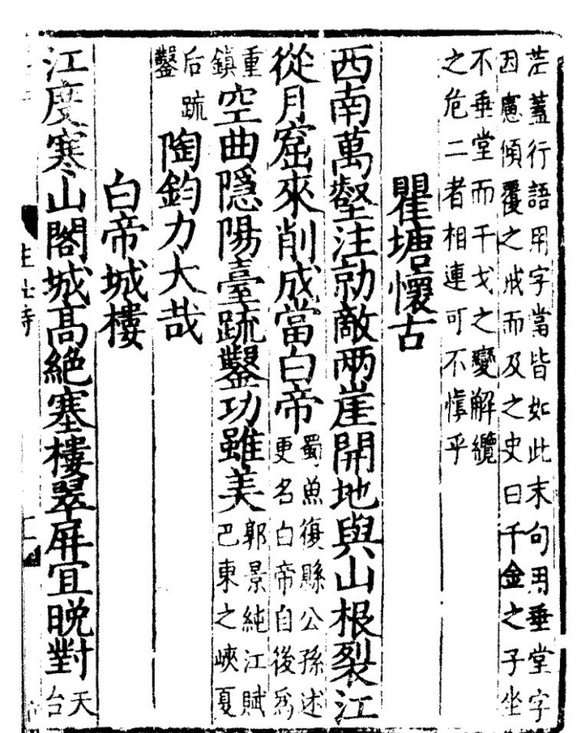

说到陶钧,大禹尤其值得一提。杜甫《瞿唐怀古》的尾联追怀大禹曰:“疏凿功虽美,陶钧力大哉。”

仇兆鳌《杜诗详注》引黄生语:此诗以“西南万壑注,勍敌两崖开”开篇,极写大禹疏凿航道的奇观,但结束在对造化的礼赞上,“瞿唐天险,盖出于造化神力也”。“怀古”即追怀大禹之意,结尾却归功于造化,似与题意不合。明人王嗣奭的《杜臆》指出:“怀古亦怀禹也。人但知‘疏凿’之功,而不知其‘陶钧’之力。”所言甚是。杜甫的《柴门》曰:“禹功翊造化,疏凿就欹斜。”

在杜甫看来,大禹劈山泄洪即辅翊造化之举,与造化彼此难分。《瞿唐怀古》的尾联则说:大禹疏凿治水固然功不可没,但真正令人叹为观止的,还是他为山川赋形的陶钧之力。《尚书》云:“禹平水土,主名山川。”大禹的功绩在于平定水土,掌管和命名山川,由此奠定了地理疆域的文明版图。杜甫提醒我们,大禹正是“陶钧”之力的化身,无须向别处去见证“陶钧力大哉”。

从“陶钧力大哉”到“陶冶赖诗篇”,杜甫将诗艺提升到了天钧造化的层次上来加以呈现,而诗人就正是诗歌世界的造物主或陶钧手。将作诗与造化陶钧相提并论的做法,在中唐的韩愈、孟郊手里发扬光大,也普遍见于元稹和白居易等人的作品。为诗辩护可以有不同的做法,但至此可谓登峰造极,无以复加了。

比较文明史的学者曾经认为,在古代中国的学说中,宇宙创造只是一个自发自生的过程。而造物或造物主不过是自然力的化身,与这一自然过程之外的意志和目的无关,也不依赖工具与劳作。他们得出结论说,中国的思想传统中没有产生关于 Creator (造物主)的想象,也缺乏真正意义上的“创造”观念。但这一看法已经受到了强有力的质疑。实际上,中国古人并不总是将宇宙视为自我生成的,也没有简单地将造化看成是自然而然的过程。相反,造物往往被人格化,具有独立意志、目的性和行动力。他们的计划无人知晓,动机神秘莫测,但匠心独运,天工超绝。秦汉典籍经常以陶钧、大冶来描述造化。这不仅是比喻的妙用,也暗示着工具和机械的介入。

“陶钧”和“陶冶”等比喻构成了理解中国传统造化观的关键所在。而这一造化观的主要特点又可以通过与希伯来创世叙述的对比彰显出来。

学界普遍认为,希伯来《圣经》(即《旧约》)打上了近东(苏美尔、巴比伦、迦南等)多神教的烙印,呈现出复杂的面貌;自公元前六世纪波斯帝国兴起后,又在琐罗亚斯德二元论宗教的影响下,形成了撒旦与上帝分庭抗礼,重塑世界的叙述。但是,后世神学基于对《创世记》第一章的解释,发展出了一神教的创世观:创世神是唯一而全能的,创世是“从无到万有”(creatio ex nihilo)、一次性完成的事件。由此形成了意义深远的希伯来创世观。

与此相对照,中国传统的“造化”说包含“造”与“化”两个部分;它将世界的形成理解为一个绵延不绝的演化过程,而非无中生有的一次性“创造”。造物就像使用转轮和熔炉那样,持续不断地将既存的材料制成形制不同、大小各异的器物,由此重塑整个世界。

正因为如此,推动和参与造化者就不仅限于造物而已,还有地方神或半人半神者,如劈山造河的河神巨灵。据说它分别在华岳之上和首阳山下留下了手印和足迹,如同作者的签名,确认了自己作为当地形胜的塑造者(fashioner)或陶钧手(potter)的身份。这些地方神看上去各行其是,又各司其职。而大禹除了凿山开河,还在一个宏观的层次上,承担了整体规划的使命。传说中的禹迹遍布九州,神秘的禹谟暗藏了造化的天机。后世的寻访、搜索之旅因此络绎不绝。

根据这一造化说,重要的不是单数的、唯一的造物,而是参与造化的形形色色的陶钧手。或者说,他们之间不存在明确的界限。更重要的是,这些陶钧手不仅包括地方神、半人半神者,甚至还可以包括人本身,例如诗人。而诗人也因此被神圣化了。

韩愈的《调张籍》追慕李白、杜甫曰:“夜梦多见之,昼思反微茫。徒观斧凿痕,不瞩治水航。”在韩愈的笔下,李杜就如同大禹那样,疏凿水航,改造山川。大禹当年施手治水的场景虽不复可见,他留下的斧凿之痕依然历历在目。李杜的诗篇也是如此,其鬼斧神工之迹令人浮想联翩:“想当施手时,巨刃磨天扬。垠崖划崩豁,乾坤摆雷硠。”韩愈径自将李杜写成了陶钧手大禹:他们作诗之际,巨刃摩天扬起,垠崖划然崩豁,震天动地,轰鸣之声经久不息。诗的诞生与世界的诞生彼此重合,声息相通。而又唯有诗歌才能够再现世界最初形成的那个一去不返的神奇时刻,重温造化的奇观!韩愈在《南山诗》的结尾赞美终南山为造物的杰作:

大哉立天地,经纪肖营腠。厥初孰开张,僶俛谁劝侑?

创兹朴而巧,戮力忍劳疚。得非施斧斤?无乃假诅咒?

鸿荒竟无传,功大莫酬僦。

终南山赫然耸立于天地之间,如同是人的身体,外部需要经纪肌理纹路,内里离不开营卫血气。为了创造这座生命之山,造物不得不忍受劳疚,并且借助诅咒(语言),施用斧斤(工具)。“大哉立天地”一句,仿佛在呼应杜甫的“陶钧力大哉”。在造物留下的杰作面前,我们除了赞叹还能说什么呢?创化的奥秘久已湮没无存,而造物之功又如此宏大,任何酬报都不足以偿其耗费。韩愈只能像他想象的造物那样,乞灵于语言的魔力,以一首《南山诗》,去克服时间的遗忘,拯救这鸿蒙开辟的奇迹。

将诗人比作造物者或陶钧手,在杜甫之前已略露端倪。一方面,汉代司马相如声称“赋家之心,苞括宇宙,总揽人物”,晋人陆机说“笼天地于形内,挫万物于笔端”,都是在“赋体物而浏亮”的思路中孕含了一个造物的视野。另一方面,在书论画论中,书法丹青之妙,“合造化之功”或“穷极造化”之说,更是屡见不鲜。所以,杜甫的《赠秘书监江夏李公邕》赞李邕的书法文章:“情穷造化理,学贯天人际。”他在《画鹘行》中写画中的苍鹘栩栩如生,令人误以为真:“高堂见生鹘,飒爽动秋骨。初惊无拘挛,何得立突兀?”细看之下,方知为画。故此感叹:“乃知画师妙,功刮造化窟。写此神骏姿,充君眼中物。”

杜甫的《丹青引——赠曹将军霸》给出了画师巧夺天工的另一个绝佳的例子:皇帝诏令曹霸当众作天马图,曹霸下笔如神,斯须之间,但见绢素之上,“真龙”现身,仿佛自天而降。画中的骏马不仅“一洗万古凡马空”,也足以与墀下的天马分庭抗礼,乃至令天马为之减色。曹霸的天马图深得天子的欢心,此时此刻,“玉花却在御榻上”,正是“充君眼中物”,唯此“神骏姿”了。于是,天子决定厚赐曹霸,宫中养马的圉人太仆为之意气沮丧,怅然若失。这里有两点值得注意:看上去图画是照着天马描绘而成的,可是唯有图画才能揭示它“真龙”的姿态。庭前的天马是造物的作品,但与画师的作品相比,就黯然失色了,更不用说古往今来的凡马了。此外,尽管图画须臾而就,画师却不免“惨淡经营”。他的创造正像造物陶钧那样,离不开劳役与匠心。

回到杜甫的“登临多物色,陶冶赖诗篇”,不难看出杜甫的一个连贯的思考脉络:与绘画相似,诗歌功期造化。通过诗歌写作,诗人也像画师那样,塑造了自己的宇宙。我在《题写名胜:从黄鹤楼到凤凰台》一书中指出,杜甫先后尝试以不同的方式,回应先行者以一首诗占据一处名胜的看法。例如,“宋公放逐曾题壁,物色分留待老夫”和“江城含变态,一上一回新”。前者强调此处名胜的物色并没有为先行者宋之问的诗篇所穷尽,仍旧为迟到者留下了一份,等待他的到来。后者把重心移到诗人身上,在他每一次登临观照之下,江城都呈现出新的姿态。“登临多物色,陶冶赖诗篇”更进一步,从客观的“物色”和诗人对物态的观照,落到了诗篇上。登临所见的物色千姿百态而又千变万化,但物色本身并不足以成全诗篇。诗人需要倾造物陶冶之力,将它转化成诗歌的辞采文章。辞采文章与物色的关系,正如图绘的天马之于眼前所见的天马。这是一个以诗歌文字为本体的世界,得造化之秘,故此巧夺天工。它可以取物色而代之,或令物色相形见绌。

一八九三年,作曲家马勒到奥地利北部阿特湖畔度假作曲,据说他对正在欣赏湖光山色的朋友说:“不用看了,我已经把它们都写在音乐里了。”此语或可为杜甫作注。

从杜甫的“一洗万古凡马空”和“乃知画师妙,功刮造化窟”,到李贺的“笔补造化天无功”,已是水到渠成,顺理成章了。如此界定诗歌与自然的关系,势必将诗人凌驾于自然之上,而与造化相抗衡。实际上,“陶冶赖诗篇”一句不仅把作诗比作陶冶之功,还明言陶冶有赖于诗篇,而非相反。

有人会问:诗人得造化之秘,通过书写来复制自然,岂非顺应天意,辅佐造化之举?但情况却并非如此。仍以陶冶为例,荀子在讨论陶人与他们制作的陶器时,特意说明这些器物并非出自陶人的天性,也不反映陶人的天性。相反,“器生于陶人之伪”,是工匠有意为之,而非自然的产物。时至中唐,韩愈、皎然已不再借助“自然”“天真”的名义,来为诗辩护了。皎然反驳“不要苦思,苦思则伤自然之质”的看法曰:“夫不如虎穴,焉得虎子?取境之时,须至难至险,始见奇句。”而杜甫早就说过:“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休。”他不仅为劳作正名,还第一次将诗歌的修改打磨变成了言说的话题,开了中唐诗人的“苦吟”之风。

与强调诗人的劳作、诗歌写作的匠艺相一致,作诗变成了对自然的重塑、对抗与征服。韩愈等中唐诗人常常把作诗比作猎奇探险,以此获取造化之秘。这是诗人内心的“冥搜”之旅,捕逐于八荒之表,搜寻于幽冥之域,升天入地,向至难至险处去立意取境。为此,他们还不时诉诸身体和暴力的譬喻,如取虎子于虎穴,探骊珠于龙颔。杜甫曾评论当代诗坛说:

才力应难跨数公,凡今谁是出群雄?

或看翡翠兰苕上,未掣鲸鱼碧海中。

尽管嘲笑初唐四杰者仍大有人在,但没有谁的才力在他们之上。杜甫因此诘问道:“凡今谁是出群雄?”他在自问,也在挑战当代的诗人。那些风雅之士,只是一味地观赏翡翠鸟在兰草的花茎上嬉戏玩耍,把诗作得精致讨巧,赏心悦目。他们不知道作诗还是一场力的较量与征服,是孤注一掷的冒险。鲸是大自然磅礴伟力的象征,而真正的诗人,就应该拿出全副的胆识和勇气,赤手空拳,到碧海上去将它制伏!

这样的诗人,杜甫说他还没有看到。半个多世纪后,韩愈出来应战了。他在《调张籍》中描写自己的作诗经历说:

赤手拔鲸牙,举瓢酌天浆。

尽管迟到了多年,这样一位“出群雄”毕竟出现了。韩愈大声宣布:我来了!不仅我能鲸口拔牙,我还有几位朋友,他们也做得到。韩愈在《送无本师归范阳》中赞美贾岛说:

蛟龙弄角牙,造次欲手揽。

贾岛早年出家,号无本。宋人喜欢讲郊寒岛瘦,而在韩愈的笔下,却是“无本于为文,身大不及胆。吾尝示之难,勇往无不敢”。蛟龙在海上张牙舞角,不无卖弄炫耀之意,贾岛竟然徒手而上,率意、鲁莽、若无其事,却必欲将其收伏而后快,全然不知恐惧为何物。孟郊评论贾岛,索性把他写成了一位随手摆弄造化,重新安排世界的诗人:“燕僧摆造化,万有随手奔。”

然而,以造物之名征服自然和重塑自然,最终逃不脱僭越之嫌。《山海经》曾这样记载禹的父亲鲧:“鲧窃帝之息壤以堙洪水,不待帝命。帝令祝融杀鲧于羽郊。”诗人以大禹自诩,却难免鲧的结局。他们像窃取息壤的鲧那样,窥伺造化的奥秘。“不待帝命”坐实了僭越的指控,而诗人的文字泄露天机,又让我们想起仓颉造字、“天雨粟,鬼夜哭”的传说:作为文字原型的卦象蕴藏了造化的密码,人类因此足以对鬼神形成威胁。诚如孟郊所言:“文章得其微,物象由我裁。”更有甚者,诗人使用文字,一如刀斧,雕刻山川,剪裁物象,破坏了大自然的浑朴状态,将万物的隐微情状暴露在光天化日之下。韩愈盛赞李白和杜甫的勃兴,使万类遭受了陵暴,而卢汀一旦有机会驰骋雄怪之才,连造化恐怕也顶不住他笔锋的镌劖。他在《双鸟诗》中把自己与孟郊写成两只巨鸟,它们喋喋不休、震耳欲聋的鸣叫对自然与社会秩序都造成了严重的干扰和破坏:

鬼神怕嘲咏,造化皆停留。草木有微情,挑抉示九州。

虫鼠诚微物,不堪苦诛求。不停两鸟鸣,自此无春秋。

不停两鸟鸣,日月难旋。不停两鸟鸣,大法失九畴。

周公不为公,孔丘不为丘。

诗人造物说是一个重要而复杂的命题,诗人通过宇宙创化的宏大叙述,为自己寻找新的定位。这既是在为诗人辩护,也为指控诗人提供了理由,就像是同一枚硬币的两面,连它的主张者也无法回避。在此,我们看到了中唐诗人观和诗歌观内部的剧烈冲突,也看到了与冲突相伴随的前所未见的创造性张力。韩愈崇尚力的诗学,打破了传统的诗歌观,也为诗歌写作拓展了一个超越性的知性空间,并且造就了自我神圣化与自嘲、反讽相混合的复杂风格—这在此前的诗坛上是难得一见的。在这些方面,杜甫无疑是先导,但韩愈、孟郊走到了极致。

孟郊曾经感叹:“诗人多清峭,饿死抱空山。”又说:“万事知何味,一生虚自囚。”在堕落的时代孤独自困,恰恰证明了一个人的品德高贵,孔子因此有“君子固穷”之说。但这里的麻烦是,他穷途困顿,并不仅仅因为他是君子,更因为他是诗人。他因诗而囚,为诗所囚,成为元好问所说的“高天厚地一诗囚”:“见书眼始开,闻乐耳不聪。视听互相隔,一身且莫同。天疾难自医,诗癖将何攻?”诗人与外部世界的疏离造成了他的自我分裂,作诗变成了受难的根源。被人世所遗弃的、四分五裂的诗人,亟须通过天地造化的宏大叙述来整合自我,并为诗正名,诗人造物说因此应运而生。但正名的结果却似乎过犹不及,反过来解释了诗人在社会中落魄自囚的命运。在贾岛所写的“笔砚为辘轳,吟咏作縻绠”的作诗劳役中,不难看到造物“戮力忍劳疚”的身影,而“得非施斧斤?无乃假诅咒?”也仿佛变成了诗人的自问。他们都不再只是从道德立场出发来定义或毁誉诗人。一旦带入了诗和诗人的话题,好人受难的故事就不得不做出修改。

韩愈在评论李白、杜甫时,继续演绎双鸟的比喻:“惟此两夫子,家居率荒凉。帝欲长吟哦,故遣起且僵。剪翎送笼子,使看百鸟翔。”诗人如同被剪去翎毛的双鸟那样,受到了囚禁,但他们又正因为囚禁而歌唱,这是天地间“善鸣者”的命运,悲怆而无奈。无论这是天帝的奖赏还是惩罚,诗人都在劫难逃。

同样,关于探险和征服的譬喻,也是一把双刃剑。韩愈称贾岛敢手揽蛟龙的角牙,孟郊却不忘调侃他说:“拾月鲸口边,何人免为吞?”韩愈的幼子韩昶(小名符郎)颖悟早慧,长于辞章,孟郊作《喜符郎诗有天纵》:

海鲸始生尾,试摆蓬壶涡。幸当禁止之,勿使恣狂怀。

鲸口拾月,与鲸口拔牙、骊颔探珠同类,绝不像探囊取物那么轻而易举。即便诗人侥幸生还,也不乏隐忧和后患,因为年轻诗人日益增长的纵恣不羁的力量,令人心生恐惧,甚至连孟郊都给吓住了。这固然是一句玩笑,但玩笑并不足以勾销探险的顾虑:为了避免被鲸吞噬,就不得不拥抱它,与它合为一体,甚至变得比它还要强大。诗人终于以巨鲸的形象出现了,探险者变为危险的化身,征服者成了需要被征服的对象。君不见,刚刚长出尾巴的幼鲸,已经在蓬壶一带的海面上兴风作浪,小试身手了!

这让我想到了韩愈《双鸟诗》的结尾,被天帝囚禁的双鸟噤声思过,却毫无悔意。它们变成了饕餮,胃口惊人,直吃得天昏地暗,万物失序,喝到了海枯石烂,河床生尘。它们还发誓说,三千年后要卷土重来,接着鸣叫:

“朝食千头龙,暮食千头牛。朝饮河生尘,暮饮海绝流。还当三千秋,更起鸣相酬。”

这两只反抗秩序、桀骜不驯的巨鸟,已迹近撒旦,发布了中唐版的“摩罗诗力说”。在韩愈的笔下,双鸟的谱系从李白、杜甫延续到韩愈、孟郊。到了北宋欧阳修的诗中,又变成了他与梅尧臣的比翼颉颃。而造物陶钧之说,至宋代也依然盛行不衰。陆游因此说:“从来造物陶甄手,却在闲人诗句中。”但从他的口吻可知,这不过是一个有趣而又习以为常的话题,早就失去了它最初的冲击力和震撼力。毕竟,时过境迁,那个“勇往无不敢”的激动人心的时代,已一去不返了。