正是希望的能力让人们即便在最可怕的状况下仍能活着和保持清醒。

陀思妥耶夫斯基

按:人们认识陀思妥耶夫斯基(1821-1881)或许是因为他的《罪与罚》,或许是因为他充满紧张与痛苦的心理描写。而陀思妥夫斯基在何时形成了他的写作主题,又是如何写就不屈从者的形象的?

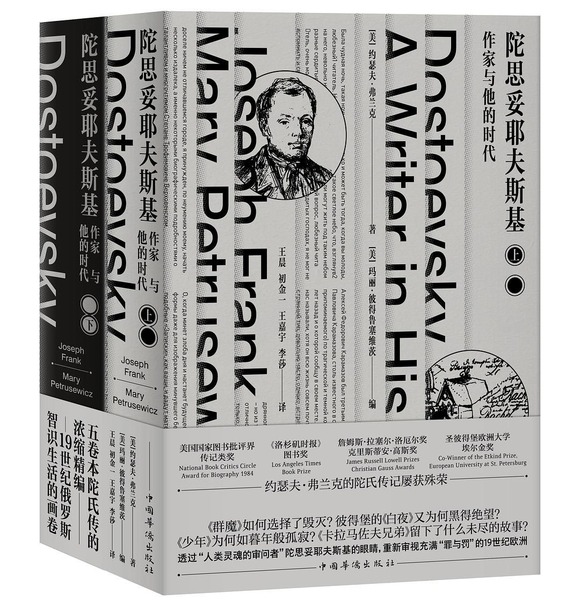

约瑟夫·弗兰克在他的大部头著作《陀思妥耶夫斯基:作家与他的时代》中指出,1849-1954年的苦役营四年刑期为陀思妥耶夫斯基提供了之后写作的重要主题,也让他成为了一个能够将生活磨砺转变为真正的悲剧艺术的作家。在此之前,凭借《穷人》获得文学界声誉的陀思妥耶夫斯基已经体现出了对人物内心的关注,以及描写猜疑、迫害和愤怒到歇斯底里的能力,苦役生活为他带来了更多的冲击。

苦役营的生活是极其艰苦的。在给哥哥的信中,他提到自己在潮湿、雨水与冻雨中服役,食物只有面包和白菜汤,时常生病住院:神经紊乱和癫痫病侵扰着他,双腿还患上了风湿病。周围总是充满敌视和吵架,几乎完全不可能拥有书本——后来在一些熟人官员的帮助下,他终于获得了俄文版的《匹克威克外传》和《大卫·科波菲尔》。

从入狱之初到最后,陀思妥耶夫斯基对其他犯人的看法也经历了巨大转变,死屋岁月的重要性在于让他真正接触到各色人等。他在牢狱中跌落社会最底层,体验生死边缘的折磨与痛苦,同流放犯和罪犯生活在一起,聆听虐待狂和杀人狂的谈话。

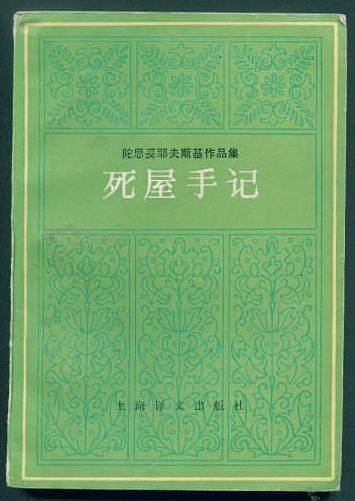

再次回到社会时,他已经不是那个通过浪漫主义模型去创作的陀思妥耶夫斯基了。《死屋手记》于1861-1862年首次发表在《时代》杂志上。尼采在第一次读到《死屋手记》时兴奋不已,很可能将其中一个人物——一个拥有可怕的意志力、并以自己的力量引以为傲的人——视作自己的“超人”的化身;而这个人物的特点,比如拥有无穷的控制力、鄙视软弱和顺从的生物,也令人想起之后《罪与罚》中拉斯柯尔尼科夫的辩证法。

正值俄国作家陀思妥耶夫斯基逝世140周年的纪念日,界面文化(ID:Booksandfun)从三辉图书/中国华侨出版社引进的约瑟夫·弗兰克《陀思妥耶夫斯基:作家与他的时代》一书中摘选了陀思妥耶夫斯基在西伯利亚苦役营中的一节,希望与你一同了解这位文学巨匠在艰难困苦中的思想与情感轨迹。

这一切让我们越来越清楚地认识到,陀思妥耶夫斯基对某些狱友的了解越是深入,他就越能理解有的犯罪是由他无法完全谴责的理由造成的。《死屋手记》中的一个大胆段落甚至笼统地为犯人们开脱(没有详细描绘他们的个人历史):“有人犯罪是为了被送去做苦役,以便逃避外边苦得多的劳役生活。他们在那里备受凌辱,从没吃饱过,从早到晚为剥削自己的人干活。”陀思妥耶夫斯基没有对这种选择表示任何异议。

陀思妥耶夫斯基越来越清楚地认识到不同罪行间的道德差异,这同样造成“某个想法在我服刑期间始终萦绕在我心头,一个无法彻底解决的难题”。在法律下,同样的罪行将得到大致相同的惩罚;但从道德上来说,犯罪的原因千差万别。“有人可能只是因为一颗洋葱而杀人;他拦路杀死了一个农民,后者只有一颗洋葱。”(狱中流传着这样的谚语:“一百次谋杀和一百颗洋葱[每颗值一个戈比],你就有了一个卢布。”)“有人则为了保护自己的未婚妻、姐妹或孩子而杀了一个好色的暴君。有人是个逃犯[逃亡的农奴],被一群追捕者包围,他常常饿得要死,只是为了捍卫自己的自由和生命而杀人;还有人为了杀人的快感而谋杀小孩子,他想要感受他们温暖的血粘在自己手上,喜欢享受他们的恐惧,看着他们最后像鸽子一样在他的屠刀下扑腾。但这些人都被判处苦役。”刑期的长短无法解决这个问题,因为“性格有多少,罪行就有多少”。陀思妥耶夫斯基承认失败,最终接受了不可能找到答案:“这本身是一个无法解决的问题,就像化圆为方。”

这番话预示了陀思妥耶夫斯基后来对各种法律程序的公开厌恶,它们拘泥于法律的字面意义,很少为探究个体罪犯的内心和思想留下任何空间。最终,他将把对这个问题的全部焦虑注入描绘对德米特里·卡拉马佐夫被推定的罪行的调查中,调查只关心“事实”,完全无视德米特里本人的反应。对狱友中人性多样性日益深入的理解大大扩展了陀思妥耶夫斯基在19世纪40年代的博爱信念——但没有导致他模糊善恶的区别。昔日对弱者和基本上逆来顺受者表示怜悯的感伤主义现在带有了悲剧复杂性,因为陀思妥耶夫斯基对不屈从的农民罪犯的同情将官方道德的界限扩展到崩溃的边缘。比罪行本身更重要的是动机,是犯下罪行时人的处境。我们必须将书中最重要的段落之一放到这种考虑的背景下。陀思妥耶夫斯基宣称:“毕竟,我们必须说出全部真相;这些人是特别的。也许他们是我们的人民中最有天赋和最强有力的。”他们的罪行源于性格的力量,常常是为了捍卫本能的道德原则,当别人已经被彻底压垮时,他们仍能展现出这些原则。

陀思妥耶夫斯基的死屋岁月让他接触到各色人等,真正的圣徒和最卑鄙的堕落者在其中比邻而居。在某个关键时刻,几乎每个人都会超越正常社会生活的界限,犯下永远决定了其命运的暴行。这种接触对陀思妥耶夫斯基关于人类经历充满想象力的理解产生了重要影响,他的性格刻画后来在深度和广度上有了质的飞跃,这可能要直接归功于此。

苦役营生活的一个特别方面成了其天才的最独特标志。《死屋手记》包含了大量关于人类心灵之无意识冲动的分析,描绘了心灵不可抑止地肯定自身和维护其固有尊严的需求。这种需求不容商榷,当它在苦役营的压迫条件下无法找到正常出口时,它就会以各种非理性、荒谬甚至自我毁灭的形式喷薄而出。陀思妥耶夫斯基一直关注因缺乏自由而形成的性格畸形,他在早期故事中探索过该主题,但仅仅触及了皮毛。苦役营的生活带给他独一无二的视角,让他可以研究生活在极端心理压力下,并用最疯狂的行为作为回应的人。一旦陀思妥耶夫斯基对自己足够了解,能够洞悉自身环境,他开始明白这些有违理智的行为是人的真正需求的产物——不再是一批完全不属于人类世界的道德夸西莫多可怕的离经叛道。

如果我们把陀思妥耶夫斯基的看法和价值过于泾渭分明地从它们被重塑的心理约束背景中剥离,那么我们就无法真正理解他后来的世界观。因为陀思妥耶夫斯基认定,没有哪种人类秩序最后能被证明可行,除非它承认人类精神的这些无法抑制的需求,并提供某种疏导。《死屋手记》对这种非理性力量的描绘如此丰富,在性质和重要性上如此多样,让人几乎不知从何入手。不过,让我们还是从陀思妥耶夫斯基关于强制集体生活令罪犯们心理不安的说法开始。他相信这种比邻而居导致他们过于烦躁和易怒。他断言说:“我确信每个犯人都感受到这种折磨,虽然在大多数情况下是无意识的。”对于他本人,可能“监狱生活中最大的,几乎比其他一切都更可怕的折磨……[是]强制集体生活”。他在另一个地方重复道:“比如,我根本无法想象在我[四年]的囹圄岁月中,从来没有机会独处一分钟会是多么可怕和痛苦。”

他出狱后几乎马上写给冯维辛娜夫人的一封信证实了这番话的真实性:“五年来,我几乎一直处于众目睽睽之下,从未独处过一个小时。和吃喝一样,独处也是正常需求;否则,这种强制集体生活会让人仇恨人类。与其他人共处成了无法忍受的折磨,这是我在那四年中最痛苦的地方。”引人瞩目的是,陀思妥耶夫斯基很早就把自己的苦役营生活与他在彼得拉舍夫斯基圈子里的许多朋友曾经赞美的社会主义乌托邦(傅立叶、卡贝)等同起来。当然,他本人从未完全接受此类乌托邦,但他的反对现在发自肺腑地植根于对人需要保卫自己的心灵免受侵犯的强烈意识中。

陀思妥耶夫斯基描绘了囚犯们等待鞭刑或挨打的情况,为非理性的冲动对人类行为的影响提供了更加戏剧化的例子。“为了推迟受刑时间……犯人们有时会诉诸可怕的权宜之计;通过刺伤官员或狱友,他们将被重新审判,惩罚会推迟大约两个月,他们的目的就达到了。即便两个月后对他们惩罚的严厉程度将是原先的两到三倍,他们也满不在乎。”为了推迟受刑,医院里的一个病人喝了一壶混有鼻烟的伏特加,结果送了命。就像我们看到的,过于强烈的恐惧让主人失去了日常的审慎。

陀思妥耶夫斯基的真正天才在此得到展现,他探索了这些异常的极端状况,凭直觉感受到疯狂外表下深刻的人性意义。比如,农民罪犯生活的一个独有的特征是他们对金钱的普遍态度。陀思妥耶夫斯基指出,在狱中允许犯人们获得各种被禁的奢侈品——额外的食物、烟草、伏特加和性——具有“压倒性的重大意义”,能帮助生活变得更易忍受。因此,虽然有人以为犯人们会拼命地捂着钱,花起来却很节省,但事实恰好相反。每个设法筹足一笔钱的犯人总是会肆意将其挥霍在买醉中。因此,当犯人们“不择手段或者挖空心思,常常连偷带骗地”攒下钱后,他们又会如同陀思妥耶夫斯基说的那样“像孩子般任性”地扔光。

不过,他紧跟着又解释说:“虽然他花钱就像扔垃圾,但会花在他认为更有价值的东西上。”对犯人来说,有什么比他能用钱获得的物质好处更宝贵呢?陀思妥耶夫斯基答道:“自由或自由的梦想。”因为我们必须认识到“犯人一词没有其他意思,仅仅表示没有自己意志的人,但花钱可以让他显示自己的意志”。通过买醉和寻欢,通过破坏监狱规章和欺凌苦难的同伴,犯人“向同伴假装,甚至试图说服自己,他拥有的权力和自由要远远超过人们所认为的,即便只是暂时的”。但对犯人来说,没有什么比感到他可以主张自身意志,从而行使自己的自由更重要了;为了这种暂时(和虚幻)但无限宝贵的满足,他不会拒绝冒任何风险或者忍受任何惩罚。

陀思妥耶夫斯基在这里不再仅仅强调非理性元素在人类行为中的主导角色;现在,人的个性行使自身意志,并在这样做的时候体验到自主感受的需求被视作心灵的最有力欲求。无法满足这种欲求的后果可能是灾难性的。甚至陀思妥耶夫斯基也注意到:“在最意想不到的人身上的这种突然爆发不过是对自我表达的强烈而歇斯底里的渴求,是对自我的无意识向往,是主张自我和被压垮个性的欲望,这种欲望突然抓住了他,达到了狂怒或怨恨、精神失常、发作和神经抽搐的程度。因此,当被活埋的人在棺材中醒来时,他可能会拍打棺材盖,挣扎着想把它掀开,尽管理性无疑可能让他相信,他的一切努力都徒劳无功;但问题是这并非事关理性,而是神经抽搐问题。”

类似的情况也出现在监狱之外,许多犯人来到苦役营正是因为对此的反抗。每个人都曾是农民、家奴、士兵或工人,长久以来过着平静和安宁的生活,耐心而顺从地承受着命运的重负。“突然,他身上似乎有某种东西折断了;他的耐心烟消云散,将一把刀刺进敌人和压迫者的身体。”不堪压迫的人格歇斯底里地疯狂爆发了,对屈从地位发起反抗,这方面的描绘是书中最令人难忘的段落之一。在这里,我们看到了一个源头,有朝一日将成为地下人的反抗,但那部作品的动笔写作,要等到陀思妥耶夫斯基确信,在19世纪60年代的激进理念所展望的世界中,人的状况与他在苦役营中看到和感受到的相同之后。

《死屋手记》中的许多细节帮助我们理解了农民罪犯如何维持了心理的平衡,这里同样强调了非理性元素对犯人行为中其他方面的优势。犯人们更愿意被指派某个“任务”,而不仅仅是干满规定的时间;指派任务能促使他们工作得更加努力,以便获得一点点额外的自由时间,为自己的生活争取些许支配权。正因如此,所有人都憎恶强制劳动,觉得那特别辛苦,尽管陀思妥耶夫斯基吃惊地发现它相对很轻松。许多农民罪犯在原本的平民生活中工作努力得多,陀思妥耶夫斯基承认自己“直到很久以后”才意识到“苦役劳动的特点并非在于其艰难和没完没了,而在于那是强制、必须和强迫的”。

大部分犯人是熟练的工匠,靠把自己的产品卖给当地人挣些小钱。所有的犯人都拥有被禁止的工具,陀思妥耶夫斯基猜测当局对这种违规行为“视而不见”,因为后者明白,此类工作是囚犯的安全阀。陀思妥耶夫斯基写道:“要没有他全心全意投入的私活,人就无法在监狱中活下去。”比额外收入更重要的是这种自我施加的任务对心理的好处,它们出于自愿,保证个体能够感受到自我支配和道德自主。“没有工作,没有合法的正常财产,人就无法生存;他变得堕落,成为一头野兽……工作让他们免于犯罪;没有[私]活干,犯人们就会像玻璃罐中的蜘蛛一样相互吞噬。”上述断言的社会—政治含义明确否定了乌托邦社会主义(或其他任何形式的社会主义)的道德基础,后者将私有财产视作一切罪恶的根源。

不过,就像人可能被驱使做出非理性行为和自我毁灭,他们内心也会产生非理性的自卫,避免自己沦于那种状态。这种自卫就是人的希望能力。陀思妥耶夫斯基表示:“从囹圄生活的第一天起,我就开始梦想自由。”而其他许多犯人,“他们惊人大胆的希望从一开始就让我印象深刻”。仿佛囹圄生活并非犯人们存在的一部分,他们在情感上无法接受现实。“每个犯人……都把20年看得好像两年,满心相信在55岁出狱时,他还会像现在35岁时那样充满生机和活力。”甚至被判无期徒刑的犯人也继续指望时来运转,陀思妥耶夫斯基写道:“这种奇特的不安而强烈的希望有时被不由自主地吐露,有时几乎像谵妄一样疯狂,最惊人的是,它经常顽强地存在于表面上最具常识的人身上——让这个地方有了一种特别的模样和特点。”

因此,正是希望的能力让人们即便在最可怕的状况下仍能活着和保持清醒。陀思妥耶夫斯基尖锐地指出:“当人失去了生活的全部希望目标时,他们经常会在痛苦中变成怪物。”幸运的是,被不断的自由梦想包裹的绝大部分犯人从未堕入这样的彻底绝望状态。无论如何,陀思妥耶夫斯基此时的想象不自禁地完成了将成为他重要特征的末世论飞跃——跃向他所考虑的任何实际情形的终极条件——为了戏剧化地表现希望对人类生活的至高意义,他有意创造了希望被系统性毁灭的环境。作为书中最令人难忘的段落,下面的话出现在他关于对自由和强制劳动不同反应的分析中。

我想到,如果有谁想要彻底压垮和摧毁一个人……只需让他从事绝对、完全无意义而非理性的工作……如果他不得不反反复复把在两个容器间来回倒水,或者捣碎沙子,或者在两个地方间反反复复地来回搬运一堆土——我相信犯人用不了几天就会上吊自杀,或者犯下一千桩罪行,宁愿去死也不想忍受这种羞臊、耻辱和折磨。

书摘部分节选自《陀思妥耶夫斯基:作家和他的时代》,经三辉图书授权发表,标题为自拟,内容有删节。