“在我的采访中,不仅仅写入了我的观点,我还会投入我的感情。我所有的采访都是剧本。我的身体也和它们共同存在。”

意大利著名记者奥莉娅娜·法拉奇

“我所有的采访都是剧本。我的身体也和它们共同存在。我不相信客观的新闻主义。”

“记者并不局限于发现事实。记者需要创造事实,至少要诱发出事实。”

“幼稚是我十分看重的一种才能,因为它源于对人们的信任,对人们的爱怜。”

20世纪最著名的记者之一奥莉娅娜·法拉奇(Oriana Fallaci)对记者这一职业的认识,在今天或许显得耸人听闻。她肩负着许许多多闪耀而特殊的荣誉,比如“世界第一女记者”或“二十世纪采访女王”,比如“采访艺术的辉煌样板”或是“即使面对上帝也从不妥协的女人”。她1980年对邓小平的采访被收录进《邓小平文选》第二卷,基辛格认为接受她的采访是自己“一生中最愚蠢的事”。她是如何在这般荣耀之下工作的?她又如何认识采访这份工作本身?在日前再版的中文版卡拉奇传记《永不妥协》中,我们或可有所了解。

文 | [意]克里斯蒂娜·德·斯特凡诺 译 | 陈晗奕 魏然然

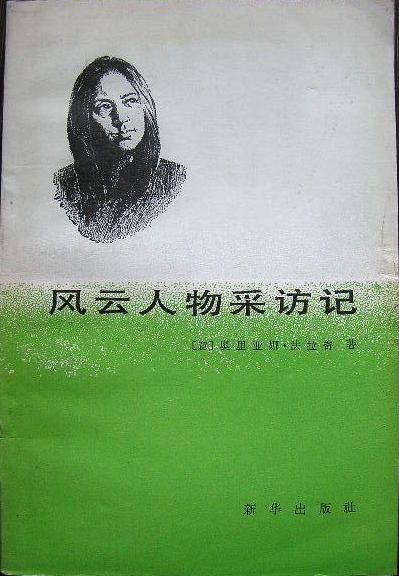

在越南,诞生了政治通讯记者——奥莉娅娜,她也在与这个地球上的强权人物的采访中得以崭露头角。在同国际政治领导人物见面的时候,她娴熟地运用采访技巧,包括她从好莱坞时期开始积累的多年的经验。《风云人物采访记》就这样诞生了,这本书也成为美国新闻类学校学习研究的重要读物。为了完成这本书的写作,她奋斗了很多年。“一开始的时候,他们并不同意让我写政治,因为那时的我太年轻,而且还是个女人,但是我最终强迫他们接受了这个事实。”

成为闻名世界的专栏记者后,她终于能够发明一种新的方式来谈论政治。但这种方式同时也是无礼的、直接的,充满个人特点的。“我曾经徒劳地说:‘政治应该用另外一种方式来写作。人们从来都不读政治类文章,因为它们太无聊。但是其实政治并不无聊,反而十分有趣,甚至十分滑稽可笑。那么,为什么要用这种无聊的方式来写这些有趣的政治?’”

从那时候开始,《欧洲人》就将她视为报社的首席记者。在亚洲,她报道了印巴战争和香港爆发的暴动;在中东,她报道了巴以冲突;在南美,她报道了那些反对专制独裁的游击战争。在短短的时间内,她以非凡的勇气和好战的性格成了一个传奇。一位同事还记得:“在印巴战争中,当我们报道锡克教徒军队和廓尔喀族雇佣兵的时候,她走了一条和我们不同的道路。她登上了一条双桅船,艰难地驶过布拉马普特拉河,最后到达了达卡。当她抵达那里的时候,独裁者的军人们正在杀害犯人,并将他们埋入公共沟渠中。有很多人还活着就被扔了进去。她的到来让这里更加混乱,士兵们差点儿开枪将她打死。”

……

让奥莉娅娜·法拉奇在全世界都享有盛誉的政治采访文章是她对美国国务卿——尼克松对外政策的缔造者——亨利·基辛格的采访。1972年,奥莉娅娜向他请求一次采访的机会,在很短的时间内,她便得到了他的积极答复,这让她惊讶不已。基辛格看过她对武元甲司令的采访片段,对她这个人也十分好奇,所以想要同她见面。11月4日,在白宫的办公室中,他接见了她。在不到一个小时的采访时间内,他们不断地被电话和需要签署的紧急文件所打断,在最后,因为尼克松召集基辛格召开会议,他们不得不提前结束了采访。在等了很久之后,奥莉娅娜被通知说因陪总统出行,基辛格已经离开,如果她想继续提问,需要等一个月的时间。但是奥莉娅娜放弃了:“这不值得我这么做。既然手中已经有一个详尽的描述了,还有什么必要去寻求一次确认?对他的描述诞生于一种混乱之中,其中掺杂了各种感情色彩:各种含糊其词的回答,有所保留的句子和令人愤怒的沉默相互混杂在一起。”

问题是她并不喜欢基辛格:“上帝啊,他是一个多么冰冷的男人。整个采访过程中,他都没有改变他那毫无表情的面孔,那种讽刺或者是严峻的目光,他也从来没有改变自己的语调,单调、悲伤、始终如一。当有一个音调升高或者降低的时候,录音机的指针就会移动一下。不止一次地,他停下来咳嗽几声,这也是为了向我证实,到现在为止是否一切都没问题。”很自然地,他们谈了很多关于越南的问题。奥莉娅娜想让他承认美国的撤退就是一场失败,这场战争是无益、毫无所获的。

另外,他总会绕过关于他个人的问题,比如他风流浪子的名声。但这是最善良的问题之一,对这个问题的答复也让这次采访闻名于世。奥莉娅娜问他为什么这么受欢迎。他先是否认了这一点,然后他也让步了:“是的,我也会解释一下。可能是因为我比较重要?最主要的一点是因为,我总是一个人行动。这让美国人十分喜欢。对于美国人来说,他们喜欢骑着自己的马,独自带着旅行队前行的牧童。而这个牧童带领着旅行队走进一个狂野的西部神话。只是带着他的马,如此而已。”

从这里,引发了真正的丑闻。因为这篇文章在《欧洲人》刊登之后,被美国的各大报纸转载。在美国,所有的人都读到了这篇文章。尼克松——基辛格是他的首席顾问——对于骑马牧童的隐喻并不满意。被采访者试图否认,但是他马上就遭到了奥莉娅娜的反驳,她威胁他要把采访的录音文件公之于众。多年之后,在自己的回忆录中,基辛格袒露,同意进行那次采访是他人生中最愚蠢的决定之一。奥莉娅娜也对那次丑闻感到厌烦。“不要让我谈论基辛格。”1981年,她这样对一位美国同事说道,“我是1972年做的这次采访,但是到现在我们两人还因为这次采访而遭受迫害。我想说,就算是我们两个当时结婚了,到现在也不至于被迫害到这个地步。”

因为这次事故,她被冠以世界上最无所顾虑的政治采访者称号。现在,她已经可以去选择自己的采访对象,不再像二十多年前,每次采访都会耗费她大量的精力。她总是精心准备,阅读所有关于采访对象的东西。她工作的原材料总是那些:细致的工作,冒失的问题,夸张的组合方式。她毫无畏惧地采访地球上的伟大人物,就像那篇著名的童话故事中的小男孩一样,对着人群大声喊:“国王没穿衣服。”

也因这一点,当她在1974年出版《风云人物采访记》的时候——这本书收集和延伸了她最著名的一些采访文章——她将它献给了母亲托斯卡:“实际上,这是一本关于权力的书。一本关于权力自由主义者的书。而她,我的妈妈,她天真无辜,不明白为什么要存在一位先生,或是一位女士,位居我们之上,他们对我们说我们应该去做哪些事。你明白吗?无政府主义本是男人的态度,但这也是我的态度。”这本书取得了非凡的成功,并为奥莉娅娜在全球最为畅销的系列作品打下了基础。

在她的采访中,奥莉娅娜表达了自己对记者这份工作的高度评价。她认为自己是公众的代表与见证人,这对她来说就足够了,因为这让她感到她获得了所有人的授权。如果她提出直接的问题,却被绕过没有得到回答,她就会重新并更加直接地提问。她会让受访者重复他们的答案来确认他们明白了自己的问题。如果她感觉有的地方不够明白,她就会说出来,并且要求对方给予解释。她试着用简单的方式来谈论,避免让自己被拖入政治家晦涩难懂的语言中。“我的妈妈曾经对我说:‘奥莉娅娜,你写的东西应该让所有的人都能看懂,你不应该变得复杂。’我总是遵循她的这个建议。当我采访一个国家的元首、总理,我从来不会跌入政治学或社会学的文字游戏之中。”

她从来没有态度冷淡地进行过采访,总是用她的热情和她的激进进行每一次的采访。“在我的采访中,不仅仅写入了我的观点,我还会投入我的感情。我所有的采访都是剧本。我的身体也和它们共同存在。我不相信客观的新闻主义。我在纽约乘坐地铁的时候,在看到这些报社的广告高呼‘要事实,而不是观点’,我大声笑起来,仿佛整个地铁都为之颤抖。‘要事实,而不是观点’是什么意思?事实是我自己理解的吗?我总是以第一人称讲述。我是什么?我是一个人!”她还是继续行使将自己置于采访之内的权利,写入她的观点和她的感情。她向一位美国同事承认:“听着,如果我是一名画家,我现在要给你画一幅画,我有没有权利按照自己的想法去描绘你?”但是事实上,还是有一些规定:“我努力记录下他们对我说的全部内容,我也不会把他们故意遗漏不想让我写的写在谈话过程中。也就是说,当他们说‘法拉奇,这一点不能写’,我就不写这一点。这是一种条约、一项协议。如果不这样的话,我们是什么?我们不是窃取语言的小偷吗?我遵守协议,但是我不会让任何人去重新读那些毫无意义的东西。”

她的采访总是会耗费很久的时间,有时能够一直持续四到六个小时。“在这些时间内,我消耗了大量精力,体重也下降很多,比在拳击场上的拳击运动员还要累。”可能的话,她会重复采访,以确认自己最初的记忆。在草稿中,她也做了大量工作。她将录音带里记录下的全部内容重新誊写,使用字典检查翻译。如果碰到她掌握了的语言,她就会像创作一部舞台剧一样把文章组合、分离、再组合,选择时间,选择台词。

她不喜欢同事们称赞她是一位女性采访记者,尤其是在美国的时候。相反,她认为自己是一位男性采访者。她认为自己的采访是真实的记叙,里面有人物,有情节,有感情的碰撞还有很多悬念:“这些采访是男性记者才能做出的采访,里面有作为一名男性记者的画面和构思,采访中贯穿着一位男性记者的情感。”她的这些采访文章需要占用大量的版面,占据了报纸上一页又一页的空间,绝望的是报社经理,因为她不同意对它们进行删减。这些文章都是站在奥莉娅娜的立场上写就的。她总是会选择一方,有时是赞成的一方有时是反对的一方。有的时候她也会犯错,或者误入歧途。比如,在有一次对巴勒斯坦领导人哈巴什采访的时候——她在之后承认——她被他的眼泪所感动,这让她在那一瞬间忘记了他犯下的罪行。虽然这件事已经过去很久了,但当她意识到这一点后,她还是公开承认了自己的错误。若人们像她那样,以一种激情的方式从事记者职业,那便十分危险。人们可能会因此变得幼稚。奥莉娅娜知道这一点,也从不害怕承认这一点:“幼稚是我十分看重的一种才能,因为它源于对人们的信任,对人们的爱怜。当我看到人们遭受痛苦与折磨的时候,我就会爆发出这种爱怜,这种信任。”

采访,对于她来说就是一场比赛、一次碰撞,有的时候也是一段爱情故事。她从来没有站在中立的立场过。她同质疑她的采访方式的同事交换了意见。“在面对世界上这些所谓的强权者时,我们应该一开始就以不友好的方式对待他们吗?”“当然不是,我们应该先了解他们,理解他们。”“不需要带着先入为主的偏见吗?”“带有先入为主的偏见也是经常的事,人们也可以理解。但是由于我是一个理性的人,我可以改变我的观点。”因为这一点,她不喜欢人们说她是一名令人畏惧的记者这种话。“是他们对我怀有恐惧,很遗憾。我需要一个知心的人。一次采访就像是一部二重奏作品。”

她并不会将辱骂当作一种武器。如果她准备猛烈一击的时候,她会事先通知受访者。“在我准备提出一个残忍的问题之前,我总是会先说,我现在要提一个残忍的问题了。但是我并不是每一次都写出来,因为每一次都读到它们会让人十分厌烦。问题是残忍的,因为发现真相的过程就像是一种外科手术,手术总是让人痛苦的。”侵略性——她经常因为太具侵略性而受到批评,但对于她来说这只是一种简单的勇气。她这样跟一位美国记者解释:“我的大部分同事都没有勇气提出正确的问题,我曾向西贡的独裁者阮文绍提问:‘您有多么腐败?’”

……

如果受访者事先没有特别要求,她就一定会使用录音机。那台机器一开始就像一个旅行箱一样笨重,但随着时间的推移,它变得愈加小巧方便,已然成了她难得的同伴。她也因此能够在集中精神观察谈话者的同时,录下他们所说的话,并且把它当作一份证据。“若用铅笔记录,我就不能去观察谈话人的表情。再者,我的笔迹也十分潦草,以至于在采访之后,我什么也看不懂。因此,我也记不住谈话的内容。”她解释道。她十分高兴地谈论起她第一次使用录音机采访的情景。那是在1956年对英格丽·褒曼的一次采访。“我应该相信录音机,这是一项伟大的发明。当我面对录音机时,我的脑子一片空白。然后我提出了第一个问题,脸也因紧张而变得通红。尽管英格丽·褒曼是一位女演员,她的脸也跟着变得通红,她问我:‘这样行吗?’我回答说:‘我也不知道,我觉得应该差不多。’随着时间的推移,我和录音机的关系变得越来越亲密。”

“在面对我要采访的人时,我会严肃得令人觉得恐怖。我尽量不穿着性感,让人没有幻想的余地,也经常不梳头,不抹口红。这不仅仅是出于对自我职业的尊重的问题。像我们所说的那样,这也是一种策略上的选择,是一种前卫的女性主义的形式。”她知道,令人喜欢的面孔对自己有利,但是她也有自己的规定,面对这些规定她也绝不会妥协:“我是一个女人。这对我有所帮助。事实上,我可以干所有的事情——改编,大喊大嚷——但是我不会仅因想要一次独家采访就和别人上床。”对于女性特征,她十分喜欢使用众所周知的第六感来描述:“我有一种本能。我能真实地感受我采访的那些人。我会猜测他们的情感。从某些方面来说,我有一点像女巫。”如果不是礼节的束缚,她极可能会在采访过程中抽烟;如果可以和采访对象一起抽烟,她会兴奋不已。有的时候,其实是需要这样的行为来打破尴尬的气氛。在对塞浦路斯总统马卡里奥斯三世的采访中,她就是这么做的。他当时刚刚戒烟不久。“我问他,我能不能抽一根烟。他轻轻叹了一口气,回答说:‘我也能吗?我十分需要它。’”

那些年,所有耀眼的政治人物都在她的录音机面前待过:伊朗的穆罕默德·礼萨·巴列维、柬埔寨的诺罗敦·西哈努克、埃塞俄比亚的海尔·塞拉西、联合国的库尔特·瓦尔德海姆、从独裁中解放出来的葡萄牙的马里奥·苏亚雷斯和阿尔瓦罗·库尼亚尔、沙特阿拉伯的酋长艾哈迈德·扎基·亚马尼、西班牙的流亡者圣地亚哥·卡利略……奥莉娅娜向他们所有人都提出了一直困扰自己的问题,而丝毫不去考虑这些问题可能带来的后果。这是她对于记者这份工作的想法:“记者并不局限于发现事实。记者需要创造事实,至少要诱发出事实。在采访政治领导人时,我向他提出一些问题,并得到了回答。我创造出事实,围绕着这个事实,肯定将会出现各种讨论。当然,因为这一点,或许也会带来一些政治纠纷。”

本文书摘部分节选自《永不妥协:法拉奇传》,较原文有删节,经新星出版社授权发布。