拉美革命陷入死循环,是因为“具有宗教情怀的救赎者太多,能够付诸实践的思想家又太少”。

记者 |

编辑 | 黄月

“所谓国际分工就是指一些国家专门赢利,而另外一些国家专门遭受损失。”乌拉圭记者爱德华多·加莱亚诺在他著名的《拉丁美洲被切开的血管》开篇这样写道。贫穷、暴力、死亡、军事独裁、叛乱……说起拉丁美洲的苦难,必然绕不开殖民主义与帝国主义的掠夺:15世纪末,自哥伦布率领的西班牙人首次踏上巴哈马海滩后,这片土地的黄金、白银、咖啡就被源源不断运往欧洲,成就另一片大陆的繁华;19世纪初,拉美各国陆续推翻了殖民者的统治,但人们发现,肮脏的旧买卖没有消失,只是以一套稍显文明的说辞——国际分工、国际援助、自由贸易——乔装打扮起来,把拉美卖给了北方的强邻。在不平等的国际秩序下,拉美的丰饶就是对其自身的诅咒,成功和失败是财富的两面,前者被欧美攫取,后者则交给自己的人民来吞咽。

对帝国新殖民主义的批判,尤其是对美国的仇恨,煮沸了20世纪的拉丁美洲。知识分子前赴后继地投身革命:何塞·罗多的《爱丽儿》明确地号召说西语的美洲人团结起来对抗北方的凯列班;墨西哥文化领袖何塞·巴斯孔塞洛斯以强烈的个人魅力聚集起一帮愿意为他牺牲的学生,随时准备从将军们手中夺取政权;卡斯特罗兄弟与切·格瓦拉领导的游击队在古巴大获成功,让无数人更真切地感受到神圣使命的号召与拉美的出路所在;蜚声文坛的墨西哥诗人帕斯、哥伦比亚小说家加西亚·马尔克斯、秘鲁小说家马里奥·巴尔加斯·略萨虽未直接冲进革命的烈火,却都曾与左翼有着千丝万缕的关系。

回顾燃火的20世纪,很难说拉美有过成功的革命,就连最彻底的古巴革命也没能挣脱“血管”被切开的命运。制糖产业是古巴的经济支柱,而美国是其最大的客户。卡斯特罗掌权后,美国减少了古巴的糖配额,古巴只能转头与苏联合作,这等于把栓死自己的绳索交给了另一个北方霸权,负责这些经济事务的格瓦拉毫无经济学知识。至于其他的革命者,也遭遇了各式各样的挫败、流散或转变:巴斯孔塞洛斯集结起一帮学生,自己却临阵脱逃,最终导致几十条年轻的生命吊死在绞索架上;马尔克斯一边讽刺着美国佬的“宫殿”,一边在卡斯特罗为他准备的豪华别墅中品尝朗姆酒和精心烹调的“马孔多龙虾”,而此时的古巴人只能领到很少的配给粮食;帕斯与略萨逐渐远离了左翼革命思潮;格瓦拉得偿所愿地华丽赴死,成为国际共产主义与反主流的象征,却又被马克杯、纪念徽章、文化衫等商品收编到资本之下。

墨西哥历史学家恩里克·克劳泽在《救赎者》中指出,拉美革命陷入死循环,是因为“具有宗教情怀的救赎者太多,能够付诸实践的思想家又太少”。在他看来,上世纪的拉美知识分子希望“摆脱欧洲的殖民统治”和“美国帝国主义影响”,建立一个“公正、繁荣、和平的秩序”,却不愿意投入繁琐、缓慢的建设工作,不切实际地奢望用革命来解决一切。这种救赎情怀导源于两个拉美传统:一是天主教对殉难、牺牲的崇敬以及救赎的神圣;二是中世纪伊比利亚半岛君主制文化在拉美的延伸,导致了当地人对大家长权力、超凡魅力型领袖的迷恋。

同加莱亚诺所代表的“依附理论”(中间的剥削外层的,例如欧美剥削拉美、拉美城市剥削农村)对照来看,克劳泽对拉美苦难的追因诉诸于内。这位研究拉美知识分子的历史学家出生于1947年,他积极参与到1968年墨西哥城那场激情洋溢的学生、工人运动中,却不愿被归入有左翼倾向的“68一代”。他在《救赎者》中对革命流露出的怀疑态度早在青年时便已产生,一些学者认为他在70年代便转向自由主义,他自己也声称,在那场运动中他追求的是民主。

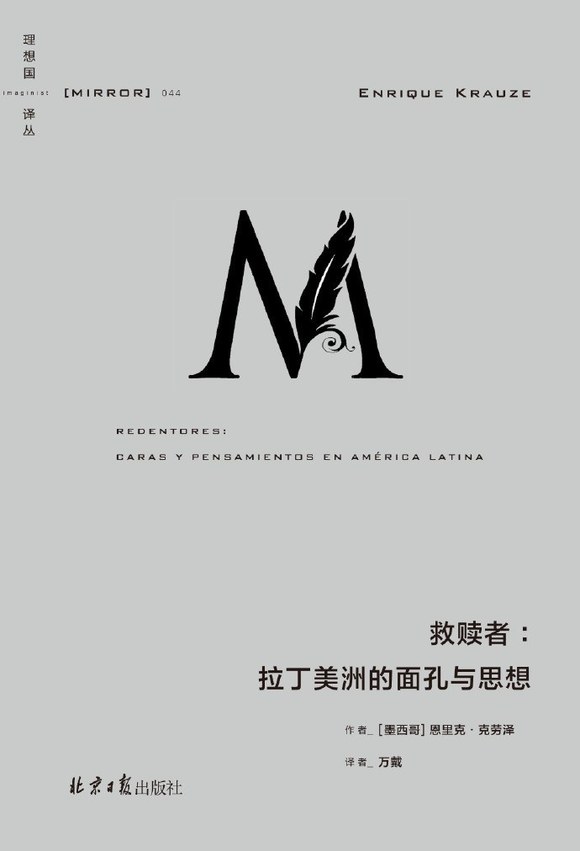

《救赎者》一书日前在中国出版。这本书由9篇传记组成,克劳泽借由这几位知识分子的人生经历对拉美思想史做出了梳理,探讨了20世纪拉美革命困境,思索未来的出路。界面文化(ID:Booksandfun)通过邮件采访了克劳泽,与他探讨了何为“救赎者”、 文学与政治、作家与权力的关系,以及知识分子试图介入现实所遭遇的矛盾与挫折。

克劳泽认为,拉美救赎者的激情过多,他们中间从未产生过邓小平式的人物,而行动与理念缺一不可,我们要警惕,不能把思想变成意识形态,把意识形态变成宗教。谈及文学的部分,克劳泽表示,马尔克斯的一些小说对权力有“几乎色情的迷恋”,《族长的秋天》是对独裁者“真正的致敬”,他不认同这种道德和政治立场,不过,这并不妨碍马尔克斯是一位伟大的小说家。同《救赎者》一书相比,克劳泽在采访中对巴斯孔塞洛斯、马尔克斯的批评要柔和得多。

界面文化:这本书本质上是一组传记,可以谈谈你在选择人物时的标准吗?为什么选这九个人呢?巴勃罗·聂鲁达、豪尔赫·路易斯·博尔赫斯、卡洛斯·富恩特斯等人为什么不在其中呢?

克劳泽:这是九篇传记,但传记主人公们的生命却因历史救赎的思想交织在一起,这个主题在不同时期以不同的方式激励着他们的生命。在博尔赫斯身上就看不到这个主题,因为他怀疑任何形式的宗教或历史救赎。这个主题在聂鲁达那里倒是有深刻的展现,我本可将他纳入其中,与帕斯构成复调,但我没有做,因为时间不够,我不能再把这本书拉长了。至于富恩特斯,他生命中的某些时刻的确有过救赎者思想,但这些想法都是肤浅的,与略萨、马尔克斯的深度没有可比性。我错过的主要拉美“救赎者”是菲德尔·卡斯特罗,但他值得用一整本书来讲述,目前我们仍然没有一本好的卡斯特罗传记。

界面文化:你特别强调“救赎者”的宗教情怀,可以谈谈宗教情怀体现在哪吗?

克劳泽:拉丁美洲是一个以天主教信仰为特征的地区。虽然教会已经失去权力几十年了,但它的精神遗产却非常深厚。我相信,本书中有几位“救赎者”都从基督教那里获得了秘密的启示。切-格瓦拉是《圣经》式的狂热者、殉道士和圣人。帕斯在谈到他年轻时的共产主义归属时,他讲的是共享,而当他放弃共产主义的时候,他谈到了罪恶。他们与19、 20世纪的俄国革命者有一定的相似之处,但他们来自充满先知、圣徒、烈士的犹太-基督教世界。拉美人的革命热情与俄国人相似,通常是围绕着一个有超凡魅力的领袖或救赎者的。

界面文化:你在中文版序言中说,这些救赎者止步于完成革命,没有解决创造财富的问题,他们大多陷于激情,很少脚踏实地的解决问题,这是宗教情怀的缘故吗?还有什么其他原因?

克劳泽:缺乏实用性,意识形态上的激情过多。与通过合理的经济政策循序渐进地、细琐地提高民众生活质量相比,他们更愿意为了“新时代”的到来而战斗,而这个理想的“新时代”能以其到来能解决一切问题。我得再次强调,救赎者中很少有人懂得自由经济与市场的重要性。拉美革命中从来没有出现过邓小平式的人物。

界面文化:这本书中的人物基本涉及了拉美20世纪上半叶的各代知识分子,但没有谈到20世纪下半叶的“68一代”,你如何看待自己的这些同辈呢?“68一代”还是救赎者的形象吗?

克劳泽: “68一代”的学生运动肩负着改变墨西哥政治制度的使命。我积极地参加了那场运动,并在其他书籍里讲述了我的经历。当时主要有两种志向:一个是革命的马克思主义(在不同的派别和潮流中),一个是民主。我一直在为后者奋斗。随着时间的推移,我的许多同辈人渐渐地放弃了革命理想,并变成我这样的改革派。但在今天的墨西哥,试图效仿卡斯特罗或是切·格瓦拉的革命思想依然存在。

界面文化:2000年,墨西哥革命制度党结束70年的统治后,新一代的墨西哥知识分子如何看待革命、自由主义和天主教问题呢?

克劳泽:我相信除了少数例外,21世纪的拉美知识分子既不是天主教徒,也不相信革命救赎,但自由主义并没有在这些国家扎根。现在大多数人都抱有社会民主的愿景:他们希望国家能有效处理教育、安全和公共卫生等问题,同时又尊重市场经济。在这一点上,很少有拉美国家是成功的,也许乌拉圭、智利和哥斯达黎加做得不错。

界面文化:作为读者,当你对某个作家的政治立场感到不满时,你怎么去看待他的作品?

克劳泽:我可以在欣赏一个作家的同时批评他的政治观念和态度。在马尔克斯那一章里,我赞扬他的伟大,那非同寻常的散文,几乎再现了拉丁美洲丛林和热带地区生活的情欲、欢乐和暴力。我可以找到一千个原因去说马尔克斯是文学的巨人,但我对他的政治态度感到遗憾。我认为文学——尤其是小说和诗歌——必须与权力保持距离,因为如果不这样做,权力迟早会不露声色地渗入其中。

界面文化:在本书最后一个部分“小说与政治”中,你把马尔克斯和略萨放在一起,形成了一个有趣的对照。权力是两人小说的共同主题,但在你看来,略萨在现实中时时警惕权力的态度让其文学成就高于痴迷权力的马尔克斯。作家的政治道德是否会影响其艺术水平呢?或者说,文学创作真的能反映作家本人所践行的政治与道德观念吗?

克劳泽:我想举一个具体的例子来说明我对这两位伟大作家的看法,并说明我偏爱略萨的理由。我认为马尔克斯的杰作《族长的秋天》对权力有近乎色情的迷恋,这种迷恋让我觉得很猥琐。族长是谁?一个孤独的老人,一位历史与自己权力的受害者。马尔克斯对他有着无限的同情,但却对族长的受害者充耳不闻、视而不见。相反,略萨在《公羊的节日》中颠覆了这种叙事:他展示了独裁者所有的残忍,并赋予受害者声音,例如小时候遭到父亲虐待的乌拉尼娅。

界面文化:有时候人们感觉被文学背叛,倒不是因为作者的政治立场本身,而是这种立场与其文本所表达的信念间的撕裂,减损了文本的真实性。你如何看待言行如一与文学真实性之间的关系?

克劳泽:不是所有文学都是思想的文学。文学的真实性是内在的,它与文本、小说、故事、文章、诗歌的质量有关。但如果我们谈论的是政治评论家或社会记录者,真实性则与真相有关。当马尔克斯在报告中故意捏造一些根本没有发生过的事时(他经常这样做),就不是真实的,读者一定会觉得自己遭到了背叛。当他在小说中天才般地改变现实时,就没有背叛之说。我对《族长的秋天》的批评不是因为文本的真实性问题,而是因为它的道德和政治立场:那部小说是对独裁者的真正致敬。

界面文化:并不是远离了政权,知识分子就能与权力保持距离,他们很有可能成为“文化考迪罗”,例如巴斯孔塞洛斯,在年轻人间掀起崇拜、牺牲的浪潮,并且将之转化为思想、文化乃至政治力量。一个有影响力的知识分子与权力之间是什么样的关系?如果我们认为知识分子需要与权力保持距离,那么他该如何处理自身与思想文化所赋予他的权力的关系?

克劳泽:巴斯孔塞洛斯拥有文化和思想上的权威,统治者在短期内也给了他权力。凭借这一权力,巴斯孔塞洛斯在极短的时间内做了许多文化和教育工作。任何一个学习墨西哥艺术的人都会承认,巴斯孔塞洛斯取得了令人钦佩的成就,他是墨西哥壁画运动的发起人,是迭戈·里维拉和何塞·克莱门特·奥罗斯科的赞助者。但曾经分散过权力的巴斯孔塞洛斯想要成为墨西哥总统,他觉得自己是国家的救赎者,当然,革命派将领不容许他这么做,巴斯孔塞洛斯被迫流亡海外。这期间他写下了墨西哥文学中最杰出的自传,但他也成为了希特勒和法西斯主义的支持者。我认为他有一种威权式的、弥赛亚般的个性。他不知道如何拥有有限的权力,他想要所有的权力,他觉得自己可以赎罪。这是他的戏剧性所在,也是墨西哥的戏剧性所在。不过,尽管他犯了错误,却还是为我们留下了一部伟大的文化和文学作品。

界面文化:在这本书里面,我们反复地看到“救赎者”在行动和理念上的分裂。例如说巴斯孔塞洛斯在武装起义的最后一刻退缩,导致几十名拥护他的学生被军方绞死,马尔克斯同卡斯特罗在希伯尼别墅的奢侈派对与他自己笔下的阿拉卡塔卡美国“禁区”相冲。为什么总是出现这种情况呢?

克劳泽:马尔克斯从来不想成为一个行动者,而是想成为一名歌手或统治者的顾问。卡斯特罗和马尔克斯对美国的怀疑是正确的,但就建立公正繁荣的国家来说,打压市场本身就是一个历史性的错误。

巴斯孔塞洛斯是另一种情况。他是一个沉思者,但也是一个行动者。他做了不少伟大的事:他是一名伟大的作家,也是一名伟大的建设者。我能责备他什么呢?只有他对希特勒的公开支持吧。他是个纳粹狂热分子,也是个反犹分子。他缺乏谦逊、宽容、对他人意见的尊重。他最大的问题是把自己当成救赎者。

界面文化:坚决地实践某些理念同样可能造成灾难性的后果,例如说切·格瓦拉将纯粹的乌托邦理论付诸实践,要求用道德激励改变个人,鼓动革命牺牲,最后他自己也华丽赴死了;巴斯孔塞洛斯在出版工作中提倡的宗教式阅读,也是把绝对的铁律加在自己和他人身上。在这个意义上,他们没有言行相悖,那是什么造成了可怕的后果呢?

克劳泽:切要求为革命事业牺牲,他以身作则,为拉美几代青年的牺牲和死亡负起责任,他曾自称为 "无情的杀人机器"。他的乌托邦思想具有明显的破坏性——确切的说,他有的不是想法,而是激情,仇恨是其中之一。巴斯孔塞洛斯在墨西哥公共教育部时(1921-1924年)并没有要求这样的牺牲,而是领导了一项影响深远的文化和教育工作,但1929年,他在竞选总统时要求年轻人为自己牺牲,许多人为他而死。如果他想要从将军们手里夺得权力,他就必须建立一个政党,但他没有。他在政治上不负责任,要为那些年轻人的死担责。

界面文化:我们要警惕的是绝对的观念,还是对这种观念的彻底实践?立志成为行动人的理念人是否永远面临如下困境:要么背叛理念,要么遭遇失败,在追求绝对的道路上一去不回、走向死亡?

克劳泽:观念与行动,我们都不能与之断绝。我们必须提高警惕,不要把思想变成意识形态,把意识形态变成宗教。我们必须寻求一种能切实调和思想与行动的社会工程,用最小的痛苦换取最好的结果。

界面文化:办杂志是20世纪以帕斯为代表的知识分子介入现实、采取行动的一个重要方式,你也曾担任《回归》杂志的副主编,后来又创办了《自由文艺》。但2000年后,墨西哥文化界开始分裂,在网络视频等新传播媒介的冲击下,杂志也失去了从前的影响力,新一代的知识分子是怎样在行动的呢?他们还能获得前辈那样的影响力吗?

克劳泽:《回归》杂志办了23年,并与其创办者帕斯在1998年一起离世。它是上世纪最后一本伟大的西语杂志。《自由文艺》创办于1999年1月,但我们从一开始就清楚地意识到,世界已经发生了变化,我们生活在数字革命时代的黎明。《自由文艺》自诞生之时起就有数字网站。今天,纸质版的《自由文艺》依旧在墨西哥和西班牙出版,但它主要还是数字化的,依托于庞大的社交网络,在全世界拥有数十万读者。不过,它是一本文化和思想杂志,非常小众,我们的定位是文学、批评和思想辩论。我想我们在西语国家还是有一些影响力的。这种知识的影响力并不能转化为权力,我们也志不在此,我们希望为读者服务。