这种令他长久自卑的“小”,还包括男子气概和性能力上的弱势、在美国流行文化中的隐形、种族之间对亚裔或刻薄恶毒或老实精英的偏见,更重要的是,独属于亚洲男人的深深的屈辱。

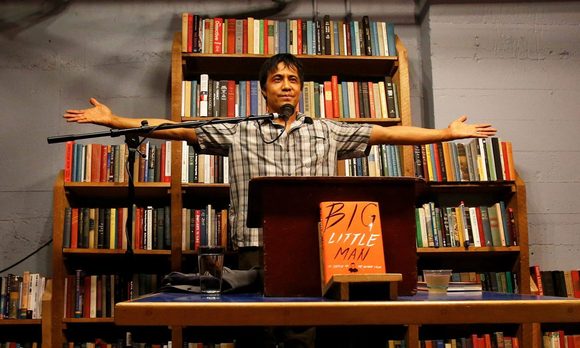

按:普利策新闻奖获奖记者阿列克斯·提臧(Alex Tizon)在四岁那年和父母去了美国,他是菲律宾人,血液中混合了些许马来人、西班牙人和中国人的血。在《西雅图时报》工作期间,他第一次有机会去往菲律宾,去往“一个我通过谈话、快照、书信等了解到零星片段的国家”。

也正是在这次旅行中,他发现,他希望和司机成为朋友,而司机只想做一个仆人,一句话里要出现两三次“先生”,提臧认为,四个世纪的殖民统治让菲律宾的服务行业工作者养成了“低三下四”的气质,而且这种气质已经渗入他们的国民性格。而他之所以发现自己的司机是这样一个人,正是因为他骨子里也有着一样的气质。“成为美国人就意味着必须讨厌卑躬屈膝的气质,并将它逐出自己的灵魂,”他在《何以为我》一书中写道,而这是一件很难的事情。

《何以为我》的英文名为Big Little Man,小男人在一定程度上是提臧一直以来的自我认知——不仅仅是和白人相比身高上的矮小,这种令他长久自卑的“小”,还包括男子气概和性能力上的弱势、在美国流行文化中的隐形、种族之间对亚裔或刻薄恶毒或老实精英的偏见,更重要的是,独属于亚洲男人的深深的屈辱。

值得注意的是,他所感到的伤害与其说来自美国主流社会,不如说更多来自女性的轻蔑,尤其是亚洲女性。在一次对美国东南亚移民家庭的采访中,在学校备受关注和欢迎的姐姐,评价自己辍学的弟弟是“忌妒心强的亚洲小男孩”,这让提臧感到结痂的伤口再次裂开了。他在书中写道,“没有什么比一个亚洲女孩公然羞辱我的亚洲身份更伤自尊了。如果连她都不接受我,还有谁会接受呢?如果连亚洲女孩都认为与她们一脉相连的男孩比其他男孩弱小,那争论还有什么用呢?”

他发现,不仅电视上杂志上的亚裔女性倾向于嫁给白人男性,连自己的姐妹也大多选择嫁给白人。于是,“亚洲男性就和黑人女性一道被排在了‘魅力阶梯’的最底部,”提臧坦诚地说,“当那些嫁给白人的亚洲女人告诉我种族不妨碍他们相互吸引,他们的爱情超越了种族和肤色时,我只能沉默不语。无论我说什么,都像是吃不着葡萄说葡萄酸,不是吗?我相信她们说的是实话,可是,站在我的立场上,很难承认其中没有一点种族因素。”

经出版社授权,界面文化(ID:Booksandfun)从日前出版的《何以为我》中节选了部分内容,这位普利策得主对于种族与性别双重维度的身份认同的苦苦追寻,为我们提供了许多思考的角度和空间。

我曾以为,像我这样的人是赢不了其他人的。像我这样的亚洲人后裔,永远敌不过西方人。那些白皮肤的神灵,快步行进在历史长路上,一路征服。亚洲人弱小,易被征服。他们十战九输。他们让自己的祖国被征服、占领,让自己的女人被欺辱、蹂躏。亚洲男人别无选择,他们在西方人面前吓得腿软。

他们带着这种软弱漂洋过海,到了新的定居地。在我长大的地方——美国,亚洲男人是最低等的男性,在政治、商务和运动场上,他们总是被无视。而在电视和电影里,他们的境遇比被无视还惨:难堪。我们很难堪。电影里的亚洲男人通常都很没用,需要逃跑场景的时候,亚洲人就派上用场了,这正是他们擅长的。当然,他们肯定当不了男主角,因为他们是亚洲人,既不高大也不性感。他们甚至和性感沾不上边:他们毛发少,缺乏激情,还傻里傻气的。他们是小奴才,是仆人。

这一丝丝、一缕缕,造就了一种错误的观念。这样的观念,因为无法与他人言说,所以影响力更大。不过,它也无须言说。然而,长久以来,我并没有把它当作一种错误观念,而是亲身体验了一系列怀疑如何被日常生活所证实。我怨不得任何人,因我所了解到的看起来都无所依存。在学校,有太多东西学不到。亚洲人几乎不会出现在历史课上,即便出现,要么是受害者(菲律宾人、朝鲜人、越南人),要么是注定会失败的、狡猾的敌人(中国人、菲律宾人、日本人),要么是虽勉强取胜却损失惨重的敌人(朝鲜人、越南人)。亚洲就像一个舞台,精力充沛的西方人在这个舞台上表演自己的戏剧和幻想,而亚洲人只是“闲杂人等”。我高中毕业时甚至叫不出一个东亚伟人的名字。

诚然,我的学习成绩很不稳定,有些学年成绩很差,这可能和我们家的流浪生活有关。但我每到一处所遇到的人中,教育程度比我高的,对东亚的了解却还不如我。我随处都能见到亚洲人从事家务劳动、体力劳动和一些别人不愿意做的工作。他们戴着头罩在餐馆里洗碗、端盘子、倒垃圾。摘苹果的是他们,挖沟的是他们。他们像蚂蚁一样在黑屋里、地窖里挥洒血汗,在屠宰场把动物开膛破肚,披着雨衣刮肠子。他们在酒店和医院里换洗床单,他们扫大街、耙树叶,让别人去干更重要的事。我在各个国家旅游时遇到的亚洲人大多是园丁、裁缝、洗衣工或门卫。他们都干着脏活累活,而且总是恭顺地埋着头,以这样或那样的方式说着“先生”。

这个关于亚洲男人的误解如此根深蒂固,以至于年少时听到《蝴蝶君》里的宋丽伶唱“我是东方人。正因为我是东方人,所以永远不能成为一个彻底的男人”时,我只能羞愧地闭上眼。

然而,我也知道那不是真的。我打内心深处知道那个观念是错的,这种意识就像藏在表层下的一个血细胞。多少次悄然独处时,我感觉自己内心有一种坚韧,而且我在父亲和兄弟们的身上看到了同样的东西。它发着微光,指引着我。回顾往昔,我发现自己需要更多证据来证明这一点,以供养我秘密的希望。

无论何时,无论何地,女人都比男人脆弱。她们被控制、打压,境况比落入敌人之手还惨。这就是在东方的女人和在西方的东方女人的真实状况。但我依然相信,在21世纪的美国,在某些领域,亚洲男人的状况相反更加糟糕。

一个来自纽约的女人对我说,西方人对亚洲女人的刻板印象很烦人,而且过于简单化,但终归比对亚洲男人的印象好。“哦,这是毫无疑问的。”她说完马上道歉。为什么呢?因为如果要在被追捧和被忽视之间选择,大多数人会选择前者,即便是靠外表和欺骗手段吸引别人,即便会造成紧张和尴尬的局面,都没关系,总比被忽视好。

从东方主义中产生的错误观念认为,亚洲人构成了一个女性化的种族,这个种族的男男女女都偏柔和。同样的种族“制服”让男人变得女性化,让女人变得色情化。他们认为,只要男人们表现出一点男子气概,女人们就会展现出十足的女人味——更加顺从、性感,更能觉察和满足男人们的需求。这种观点适用于身在当代美国的恋爱中的亚洲女性,其部分原因在于,这些亚洲女性似乎已经摆脱了曾经伴随她们的、形成于殖民时期的自卑感,同时保留了自身的诱惑力。

“该死,我就是喜欢亚洲女人!”曾经有个同事对我说。他会厚着脸皮向她们抛媚眼,还曾执着地追求过几个亚洲女孩。一位中年白人资深新闻编辑也曾对我说过几乎一模一样的话,只是没用感叹的语气——他原本是我认识的政治立场最正确的人之一。我在其他许多场合听到过这些话,那些人基本是毫不犹豫地说出来,因为这些话反映了一种从文化角度被认可的观念:亚洲女人很有魅力。

杰瑞·宋飞在1994年的一集《宋飞正传》中对他的朋友伊莱恩说,他本应该追求女律师张唐娜的。为什么呢?因为他喜欢中国女人。伊莱恩问他,这是不是种族主义。杰瑞说,如果我是喜欢这一种族的,又何来种族主义之说呢。同理,他本可以在剧中说自己喜欢任何一个亚洲国家的女人。这时,我仿佛听到我在大广场遇到的朋友丽莎和露丝玛丽的回声:中国人、日本人、韩国人——都是一样的!越南人、泰国人、菲律宾人——都是狐狸!

在大学校园里,亚洲女人是同学们公认的“抢手货”。2011年,纽约大学的新闻博客发布了一篇题为《“黄热”正在纽约大学引发一场动荡》(“‘Yellow Fever’Is Causing a Stir at NYU”)的文章。它收到了来自脸书的708个“喜欢”,被推特推送21次,得到73条评论,其中包括多条长评。这里的“热”指的是白人男性以爱情和性为目的,追求甚至过分追求亚洲女性这一现象。文章的作者王梅称,“黄热”正在“大规模地席卷这个国家”。受访的两名亚洲女性称自己不介意被白人男性关注,她们甚至更喜欢白人男性。“好家伙,把那些帅气的恋亚狂带上前来!”其中一个说,“我们有好多人等着收呢!”文章中唯一一个白人男性承认自己喜欢在一段关系中扮演支配角色,他还说他“绝对”得了“黄热病”,他喜欢“亚洲女孩的性格”和“她们娇小的身材”。而唯一的亚洲男性则悲叹道,反过来就不是这样了:“很不幸,亚洲男人追不到白人女孩!”

早在几年前,哈佛商学院的学生报Harbus刊登了类似的文章,名为《性与校园:黄热来袭》(“Sex and the Campus: Attack of Yellow Fever”)。West Coast上的一篇文章开篇引用了加州大学尔湾分校一名学生的例子,题为《黄热:他们让它变坏,这样不好》(“Yellow Fever: They Got It Bad, and That Ain’t Good”)。这些文章——有趣的是,它们都是出自亚洲女人之手——报道了一个广大城区居民观察多年的现象。

研究表明,身在美国的大多数白人女性更愿意和白人男性在一起。可是,随着白人男性开始和群体以外的人约会,他们中很多人就被亚洲女性吸引了。而且这是相互的:许多亚洲女性也在公然寻找白人对象。然而,在所有种族的女人眼里,亚洲男人都是排在最末位的。哥伦比亚大学进行了一项为期两年的研究,发现“就连亚洲女人都觉得白人、黑人和拉美人比亚洲男人有魅力”。于是,亚洲男人就和黑人女性一道被排在了“魅力阶梯”的最底部。亚洲女人和黑人男性全都跟着白人跑了,留下亚洲男人和黑人女性苦苦哀叹。

后来,约会发展成了结婚。白人男子和亚洲女子通婚这一现象比其他种族结合更为常见。在美国的亚裔女性中,和白人男性结婚的多达一半。此外,日裔美籍女性与外国人的通婚率高达百分之八十。保守估计,白人男性-亚洲女性夫妇与亚洲男性-白人女性夫妇的数量比是3:1,有些地区的比例甚至高达20:1。

但我并不需要这些数据。我只要打开电视,或翻开一本流行文化杂志,它们就会告诉我,在美的亚裔美籍女性倾向于和白人男性结合。这其中有:作家谭恩美和汤婷婷,广播员钟毓华、安·柯莉和艾茉柔(Emerald Yeh),运动员关颖珊、克里斯蒂·山口,演员刘玉玲、吴珊卓、胡凯丽,喜剧演员玛格丽特·曹,时装设计师王微微,艺术家林璎,评论员米歇尔·麦尔金,前美劳工部长赵小兰。此外,还有不少著名的白人男性和比他们年轻许多的亚洲女性结婚,比如伍迪·艾伦和宋宜-普列文——普列文是伍迪前妻米亚·法罗的养女。另外,媒体大亨默多克娶了邓文迪,哥伦比亚广播公司CEO莱斯利·穆恩维斯娶了新闻主播陈朱莉,演员尼古拉斯·凯奇娶了爱丽丝·金,亿万富翁乔治·索罗斯娶了小提琴家珍妮弗·春,制作人布莱恩·格雷泽娶了钢琴家召-江·提·源(Chau-Giang Thi Nguyen)。

其实,我根本不用打开电视,只需看看我的家人就知道了。父亲再婚后,我一共有六个姐妹,目前五个已经结婚了,其中四个都嫁给了白人。我唯一未婚的妹妹也毫不掩饰地承认想找一个白人老公。我当然不能因为我的姐夫妹夫选择了我那些聪明、漂亮的姐妹而责怪他们——他们都是优秀的男人。

毫无疑问,包括我的姐妹在内的这些女人中,大部分都积极地进行了选择;她们可能选择的次数与被选择的次数一样多。可是,当那些嫁给白人的亚洲女人告诉我种族不妨碍他们相互吸引,他们的爱情超越了种族和肤色时,我只能沉默不语。无论我说什么,都像是吃不着葡萄说葡萄酸,不是吗?我相信她们说的是实话,可是,站在我的立场上,很难承认其中没有一点种族因素。

从某种程度上说,在美国的亚洲女性和亚洲男性所处的层次大不相同,导致他们一说到跨国恋,总会相互中伤。有时候,对亚洲女性的单纯“偏好”似乎是对亚洲男性的彻底背叛;而亚洲男性的悲叹之言又像是对亚洲女性的人格诋毁——我们全都被一种比自己强大的力量影响着。我前面提到的那些女人,在对自己的偏好有所考虑以外,都是在遵从生存的本能,都是为了改善生活。本能是一种无法抵抗的力量,而文化对我们的本能产生了深远的影响,指责那些从自身文化中吸取价值观的人是没有用的。我能做的最多是提醒大家,在我们意识的界限外,还存在着其他价值观。

我想,你可以说,作为一名记者,我总是在写同一件事,但我从不认为这只关乎种族。在我心里,我是在讲存在于主流视野之外的人的故事。是那些看不见的人的故事。他们生活在我们中间,有时就在我们隔壁,或推车和我们走在同一条过道上,但我们几乎发现不了,因为他们的故事没被讲出来。就算讲出来,也只是关于与我们相对的外来者的奇闻逸事,或是被当作一段历史而不是鲜活的故事讲出来。

我爸爸就是这样生活的。在美国,没有人关心他到美国之前的生活。就连他的妻子和孩子也无暇顾及他的经历,无法对他的经历表示敬意。

不妨来看一眼:他有七个兄弟姐妹,其中六个因为生病和意外在婴儿期就死了。他的爸爸离开了,妈妈疯了,驾着一辆教堂马车冲下了悬崖。爸爸几乎是自己养活了自己。日本入侵期间,他加入了游击队,差点饿死在棉兰老岛的山区里。他认识的很多人都不见了。后来他得了疟疾,在一名年轻女子的照顾下康复了。再后来,那名女子在他面前被强奸了。他这一生都在悔恨当时没能保护她。当时他只有十四岁。直到老了,他还在做相关的噩梦。爸爸在美国有一些朋友,但他们并不真正了解他,因为他们不了解他的过去。

说说我的感受吧。我一生都觉得自己不被看见,而且周围有许多和我有相同体会的人,这在某种程度上帮助我理解那些不被看见的人。我报道他们的故事,让他们被看见——即便只是某个星期天早上出现在报纸上几英寸宽的地方。这个过程渐渐有了目的性——不是实现我年轻时的宏图大志,而是当个普通上班族。当蓝领,打卡。工作让我每天有地方可去,让我除了自己有其他东西可以关心。结果出乎意料,我开始发展这种内在的“压舱物”似的感觉。这是我爸爸在这片巨人之地上未曾找到的,因此,我觉得自己很幸运。

还有一件事,我发现自己不知不觉接受了一个新的身份——我开始把自己当成一名记录者。面对灾难,我没有逃开,而是跑向它,尽可能走到灾难的中心,做好记录,然后重述这个故事。意识到我对自己有了新的认识后,我开始理解沃尔特·惠特曼的一句话:“我宽阔无垠,我包罗万象。”无论承认与否,我们每个人都有很多身份。我是亚洲人,是的;我还是记者;是丈夫、儿子、弟弟和朋友;同时我还是一名会向耶稣祷告的不可知论者、一名业余的愤世嫉俗者;我是怪人,是败家子,是傻瓜;是岛民,是移民,是美国公民,是地球的栖居者。

承认自己有多重身份就意味着不必将价值的重担压在一个身份上。多长出几条腿,一条腿断了,我还可以继续前行;如此,我变得更加坚定,也就不那么脆弱,不容易被打回洞底。我已经在洞底待了太长时间。我取得了一些进步,但还有很长的路要走。从某种程度上说,洞口并不是那么遥远,我已经找到立足点,可以慢慢往上爬了。

本文书摘部分节选自《何以为我》,小标题为编者自拟,较原文有删节,经出版社授权发布。