从奥巴马的童年写起,至2011年5月击毙本·拉登结束,《应许之地》深入回顾了其间的重大事件和决策。在书中奥巴马常常陷入自省,对自己的动机进行挖地三尺式的拷问。

2009年,在华盛顿林肯纪念馆举行的就职典礼上,奥巴马准备登台发表演说。图片来源:Jewel Samad/AFP/Getty Images

在唐纳德·特朗普任期的最后这段一团糟的日子里,阅读巴拉克·奥巴马的自传相当于凝视人性两极之间的一道深渊,也再一次地令人百思不得其解——同一个国家怎么就选择了这两个毫不搭调的人?

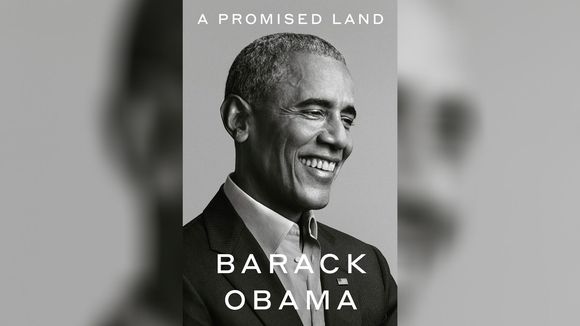

两人的对比说来话长,但最关键的一点的是他们对语言和事实的把握。在这本书出版的当晚,特朗普断断续续地发了一堆吹嘘胜选——但他已经决定性地输掉了这场选举——的推文,这些推文不到十分钟就被打上了“假消息”的标签。在天平的另一端,奥巴马的《应许之地》(A Promised Land)乃是一本长达701页的、文笔优美的沉思与自省,频频对自己的动机进行挖地三尺式的拷问。

奥巴马明确表示,他坚信第44届美国总统与第45届美国总统之间的剧烈摇摆并非偶然。相反,一个成就斐然、精明能干且毫无丑闻的黑人曾入主白宫这一事实本身就已经足以让他的对手坐立不安。

虽然并非这本书的主题,但在奥巴马的年表之下——前人留下的经济危机、平价医保以及重新思考对美国的世界地位——种族主义的怨恨情绪暗流涌动,而这一心态的橙色化身(即特朗普,橙色是他的标志性色彩——译注)在每一章当中也都成为了焦点。

在前言中,奥巴马称自己本来打算用500页的篇幅来盘点自己的总统生涯,并争取在一年内写完。但即便算上多花的三个年头以及200页纸,他也只回顾了一部分历程。(《应许之地》还有下册,发布日期未定)

《应许之地》从奥巴马的童年开始,至2011年5月击毙本·拉登结束,深入回顾了其间的重大事件和决策,不少细节或许会令某些读者遐想:要是能在特朗普的信口开河与奥巴马的细腻冗长这两种执政风格之间,或者说在刚愎自用与频繁自省之间来个平衡,那就很完美了。

目前奥巴马的童年故事已经广为人知了(这是他的第三部自传性著作),此次他几乎不谈在印度尼西亚的四年——这一时段对他影响甚大——而是直接从回到夏威夷与外祖父母同住开始。书中有一些围绕他如何从一个脑子里只有篮球和女孩的浪荡青年摇身一变成为一时之俊杰的有趣思考,这位前总统称他的高中好友时至今日都还困惑不已,“见鬼,这一切到底是怎么发生的?”

答案部分地在于他的肤色,一旦抵达某个临界点,它所带来的不便就难以熟视无睹了。奥巴马自称“霎时间浑身上下都显得互不搭调,好比一只鸭嘴兽或是某种想象中的怪物”。

他在书中找到了慰藉,还详细回顾了火奴鲁鲁的一场旧货拍卖会,当时他提着一大堆二手物品回家,这些东西一下子让他上了瘾。它们成了奥巴马的伴侣、安慰和向导,但他也承认有史以来几乎每个大学本科生的“文艺青年梦”都伴随着复杂的动机:他读马克思和马尔库塞的原因在于这样方便与宿舍里“长着一双大长腿的社会主义者”搭上话,读福柯和伍尔夫的原因则在于“某个经常穿一身黑的、优雅的双性恋者”。全美的新闻采编室里想必已经下达了命令,务必要把这两名女性挖出来。

《应许之地》完全具备一本政治性的自传所应具备的各项元素,提供了一种来自掌权者的细致眼光。例如,它刻画了应对如下场景所需的功夫:在国际会议上一边倒时差,一边对他国领导人的演说尽量表现出兴趣,同时还要找准时机偷偷完成一些文书工作。

某些极具历史意义的时刻也不乏令人捧腹的插曲,如奥巴马在访问巴西期间正准备下令对利比亚实行第一次军事干预,但白宫的高科技、超安全通讯系统却突然停摆了。最后,这位总统只得以一部普通的、“可能也被用来点过披萨的”手机来向华盛顿的一位将军发布加密命令。

两个月后,奥巴马在下令突袭藏身于巴基斯坦的本·拉登时,乃是在白宫的条约厅(Treaty Room)做出最终决策的,顺便还在后院打了一场篮球。书中还证实了拜登当时对突袭持反对意见,假如这本书再早几个星期出版,此等爆料想必会影响这位总统当选者的选情,但如今看来它却确凿地表明了拜登在动用美国的军事力量时是较为慎重的。

奥巴马对领导人同侪的简评颇具趣味性,但其措辞之克制也令读者只得收敛起八卦心。大卫·卡梅隆彬彬有礼、充满自信,但他的自信却属于一种“从来没被生活压迫过的志得意满”。弗拉基米尔·普京被比作芝加哥“机器政治(machine politics,形容芝加哥本地政治生活中权钱交易盛行、拿钱办事成为定式的现象——译注)”之黑暗时代的党魁,区别仅在于“拥有核武器和联合国安理会否决权”。普京的接班人、性格更加忠顺的迪米特里·梅德韦杰夫是英国深紫乐队的粉丝,“在演说过程中屡屡流露出一种反讽式的疏离态度,似乎有意让我知道他其实并不相信自己所说的一切。”

回到美国国内,奥巴马第一个任期的关键时刻是2010年,当时民主党中期选举惨败,共和党掌控了众议院,奥巴马的雄心就此遭逢当头一棒。令他感到意外的不仅是这场失利,还有共和党领导层的极端化倾向,后者以触发美国首次债务违约(debt default)为要挟来阻止奥巴马的立法。奥巴马似乎察觉到了某些比日常政治更丑陋的东西,他形容,“(这是)对我担任总统这件事有一种情绪化的、几乎出于本能的反感,和政策或者意识形态上的任何分歧都不一样。”

“我坐镇白宫这件事本身似乎就让某些人极为抓狂,俨然自然秩序都被打乱了,”他回忆道。

2010年时,奥巴马才对特朗普的存在有了些微的了解。当时身为地产商、真人秀主持的特朗普打电话给奥巴马的助手,表示愿意修复漏油的“深水地平线”钻井平台。得知此平台已被关闭后,特朗普改变策略——他狡猾地谈到了奥巴马曾在帐篷里举办国宴的事,并提出他希望能为白宫造一间“华丽的宴会厅”。该提议被礼貌地回绝了。

五年后,特朗普开始了总统竞选之旅,与共和党人频频给奥巴马“穿小鞋”的做法相比,特朗普的种族主义几乎不带一丝掩饰,他在竞选活动刚开始时就大肆宣扬所谓“出生地问题(birther)”,声称奥巴马并非在美国出生,而是伊斯兰极端分子派来从事渗透工作的。怪招频出的特朗普得到了福克斯新闻的关注,这对奥巴马来说并不算意外,他不满的是ABC、NBC和CNN等媒体也让这位叛逆者有了大把的亮相时间。正规媒体固然对种族主义的闲言碎语表示了一些“礼节性的怀疑”,但奥巴马补充道,“他们从未因特朗普说谎而果断地、直截了当地把他赶走,或宣布他所宣扬的阴谋论具有种族主义色彩。”

事实如此直白,但主流媒体却并不买账,直到特朗普的总统任期行将结束时才有所改观——面对迫在眉睫的威胁,这种不相称的低姿态对国家而言可谓是自毁长城。

(翻译:林达)