在中国进行第七次人口普查之际,界面文化特约日本文化研究者小秋谈了谈正值100周年纪念的日本“国势调查”。这一典型的现代国家项目不仅为我们提供了观察日本现代史的新视角,也让我们看到了今天更多元、更原子化的社会对国家治理提出的挑战。

图片来源:视觉中国

记者 |

编辑 | 黄月

2020年10月20日,日本总务大臣在记者会上宣布除了部分因自然灾害延后的自治体之外,从今年10月1日正式开始的第21回国势调查大体上已经结束。通过邮寄和网络手段的国民回答率达到了80.9%,再加上后续作为补充的调查员访问,本次调查的最终回答率可能会和五年前第20回的86.9%基本持平。考虑到从战后开始日本民众隐私保护意识的持续增强和新冠疫情的影响,这一看似没有进步的数字已经好于社会的普遍预期。

事实上,相当于中文语境的“人口普查”和英文“Census”的日本“国势调查”在今年恰好迎来了诞生100周年的纪念。这一十分典型的现代国家项目除了对国家的正常运行具有重要作用之外,其本身也为我们提供了一个观察日本现代史的新视角。而近年来调查在日本受到的新挑战,也无疑能在全球化的今天作为更多人的前车之鉴或他山之石。

和日本大部分的“现代迷思”一样,看似是现代产物的国势调查其根源可以追溯到明治维新这个“起始点”之前。在江户时期,德川幕府就已经掌握了几种可以用来记录人口和社会发展的“统计”系统。比如记录土地的“检地帐”以及原本是记录村民宗教信仰后逐渐发展成人口全方位调查的“宗门人别帐”。而被视为是现代日本统计和国势调查鼻祖的杉亨二,也是在幕府下专门翻译外国书籍的“番书调所”里第一次接受到了关于现代人口调查的启蒙。在维新后的第二年,成为地方公务员的杉在今天的静冈县进行了一次范围很小的人口调查,调查并不成功,但他没有放弃对于现代统计的普及。1873年,杉亨二和其他有志者一起创办了后来的东京统计协会。1879年,成为中央政府统计负责人的他在甲斐国(相当于现在的山梨县)进行了一次全县范围的大规模人口调查,这次调查包括了性别、年龄、家族组成和职业等与今天各国人口普查基本相似的项目。这一地方性的调查因此被视为现代日本国势调查的发端。

此后,在包括杉在内的统计学家和官僚们的共同推动之下,日本全国层面的人口调查也逐渐有了进展。1902年,帝国议会通过了《国势调查相关法案》,决定从1905年正式开始全国调查,还详细规定了相关的组织和资金来源。但受日俄战争影响,原定计划没有按期实现。此后又由于世界大战等诸多内外因素,日本第一次国势调查直到1920年才得以实现。但在此期间,全国各地陆续举行了一些区域性调查,比如1907年的熊本市职业调查和1911年的京都市临时人口调查等,都为日后的全国调查打好了理论以及实际上的基础。

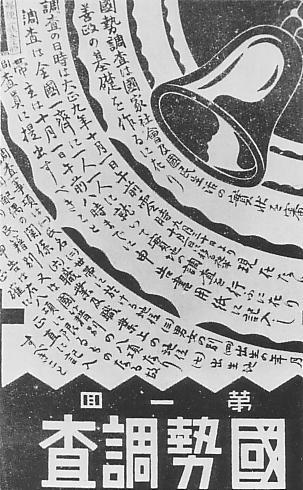

于1920年10月1日开始的第一回国势调查在全国一共动员了约25万调查员。在许多地方,准备活动从半年多之前就已经开始。不仅有中央的专家巡回全国进行培训和讲座,部分地方政府还专门展开了试调查以确保后续的顺利;国家在宣传方面也下足了功夫,从报纸广告到抽奖活动再到诗歌竞赛。借助于当时已经十分发达的大众传媒,民众对于这一新型国家项目的理解得到了巨大提升。虽然调查当天关东遭遇暴雨袭击,但从总体上说,这次调查的完成度可以用成功来形容。此后,日本的国势调查以五年为期进行(除了1945年原定的国势调查因为战争原因改成了粗糙的“人口调查”),在以0结尾的年份会进行“大规模调查”,以5年结尾的年份进行“简易调查”,两者的主要区别在于调查项目的多寡。

正是从国势调查的调查项目中,我们也可从侧面一窥日本现代史。在第一次国势调查时,问卷的具体内容就成为了讨论的重点,各部门官僚都从自己的利益出发希望加入更多项目。但在具有实际经验的统计学家们的坚持下,调查内容被控制在了包括年龄、性别、职业和婚姻等在内的基本项目上。此后国势调查的问题也不断受到现实中宏观社会结构的左右。比如,1940年在战时举行的国势调查加入了兵役关系和指定技能的项目,“行业”和“职业”项目也被细分了上百种。这种事无巨细的对人口及生产力的把握,也是出于国家试图动员更多后备力量为在亚太不断升级的军事活动做准备的目的。1950年,还在联合国军占领下的日本举行了战后首次国势调查,同样添加不少新项目。对于女性婚姻和生育状况的聚焦反映了越来越多女性进入劳动市场的现实,而对失业人群和原子弹被害者的调查又是日本战败的直接体现。此后,70年代加入的对通勤方式的提问,90年代对居住面积的详查等等,都和日本经济得到复苏且城市化逐渐加快的社会背景直接相关。

任何关于技术的简史都有可能变成对于“精确度”的进化论式的记录,日本国势调查在一定程度上也符合从前现代到现代、不断细化的发展轨迹。可事实上,太多文化、政治和社会的要素在国势调查的演进中发挥了作用,这些“非科学”的力量一起确立了它作为现代国家统治工具的位置。

在国势调查成立初期,关于“文明”的话语发挥了十分重要的作用。如前所述,江户时代日本就有很完整的对人口进行记录的系统。正如学者佐藤正广指出的,对于这些系统的“路径依赖”在很长一段时间内成为了国势调查无法进步的原因。明治的非统计官僚们不能理解为什么在有了类似“户口”记录的当下,还需要投入更多的金钱和人力进行定期的国势调查。除了解释大规模的人口流动使得固定的户籍变得不可靠之外,许多当时的统计学家依靠关于“文明”的话术来进行说服工作。

在1905年一次贵族院的讨论上,统计学出身的柳沢保恵强调,作为东洋的“文明国家”,日本政府不知道自己的国民组成是完全说不过去的。他进一步说明这种调查不像传统记录一样依靠官员,而是需要所有“爱国人士”的配合。佐藤在著作中引述的另一位议员在1909年众议院答辩中的发言可能更为典型。在细数了欧美国家已经发展了一段时日的国势调查之后,他话锋一转,指出在世界上最有名的几个国家里只剩三个没有进行普查,分别是俄罗斯、中国和日本。这一发言的巧妙之处就在于,彼时日本已经获得了对中甲午战争以及对俄日俄战争的胜利,如果自诩为现代文明国的日本还和两个败者一样没有国势调查,岂不是完全没有在世界上的立足点?正是靠着把国势调查和文明直接画上等号,使得对其不甚理解的明治政府非统计官僚们最终认同了这种新的治理技术。事实上,1895年9月万国统计协会发起的希望日本一起参与全球范围人口统计的邀请,正是1902年日本最早的统计法得以成立的一个重要原因。由此可见,国势调查的成立除了现代统计技术之外,少不了与其他叙事的密切合作。

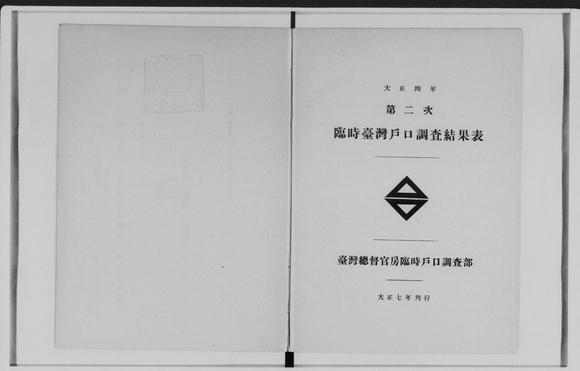

另一方面,掌握了以现代调查为代表的“文明国”日本又将其与自身在海外的扩展结合在了一起。在日本各殖民地进行的人口调查也许是最生动的例子。前文提到原定于1905年进行的第一次调查因为战争不得不中止,但事实上,在本土没有实现的项目在日本侵占台湾时期先行一步。佐藤正广在书中引用了许多当事人的观点指出,在当时的日本殖民者看来,台湾地区调查一个最大的困难在于岛内落后的文明程度。在台湾,殖民当局不得不把“国势”两个字去掉而改为“户口调查”,理由在于本地人中常有把调查和征兵或加税等目的联系在一起的“流言蜚语”。而户口调查因为自1895年后时常进行,所以这个名称可以让不理解这种现代活动的民众更为安心。在具体的调查实践中,殖民不平等的权力关系也暴露无遗。

在一百年的时间内,日本的国势调查基本上采用“自记式”的方法,但在早期,不充分的识字率意味着许多被调查者需要官方调查员的帮助。佐藤的数据就显示,在最初正式成为日本一部分的北海道,“代写率”高达80%,远超本土。文化人类学家青柳真智子更指出,在日本于一战后获得的南洋托管地,日本当局在国势调查中采用了完全的代写制度。被殖民者的自我申告需要经过殖民者的鉴别,才可以成为科学数据的一部分,这种所谓“认识论的暴力”也成为了殖民统治的重要组成部分。由此,佐藤著作里提到的在后几次国势调查中,日本殖民者十分满意台湾民众对调查的理解并将其看作自己统治的成果之一,也就不难理解了。

即使在告别了殖民的战后,国势调查的政治意涵依然不言自明。在日本,不管是中央补助的发放,还是国会议员席位的配比,都需要依靠调查得来的数据进行。举个近年来生动的(反面)例子,爱知县东浦町的副町长在2013年因为涉嫌违反《统计法》被捕。他被控在2010年进行的国势调查中给该町人口注水,以满足“町”申格为“市”所必须的“人口五万”这一条件。该自治体纠正后的人口数停留在4.98万,最终没能升级成功,也就此告别了作为市可以得到的财政拨款。和这些“硬核”的政治活动相比,在仅仅因为能否在调查表上被看到而引发的讨论中,也包含了影响力不相上下的政治向度。

一个很重要的观察点无疑是种族/民族。我们可能很熟悉在“熔炉”美国的历史上,黑人奴隶仅作为“五分之三”个人或印第安人根本不被记入人口统计从而在书面上被“抹杀”的事实,而往往被认定为“民族单一”的日本也有着自己的问题。

在战前,国势调查均包含有相当于民族的“民籍”这一选项。属于日本殖民地的朝鲜、台湾、南洋还有北海道的阿伊努人需要如实汇报自己的出身,但这一项目在战后的调查中被彻底废止。虽然长期在日本生活的外国人仍然需要参与调查,但他们需申报的只有“本国国籍”这一项――这背后的逻辑是所有拥有日本国籍的人都属于大和民族。事实上仍然存在的阿伊努人,以及在战后既没有回到朝鲜半岛也没有选择加入日本籍的“在日朝鲜/韩国人”,至少在统计项目上来说是接近透明的。诚然,这个问题并不只有“能见度越强就越好”这一层解读,比如战前就有进步主义的议员提出记入民籍是不是违背了全体国民平等的原则。而在美国之外的其他发达国家,在人口普查中专门统计种族/民族也并不是一个惯例。但对于这种复杂的“表征政治”的讨论没有借着国势调查出现在日本的公共领域之中,也是一个不争的事实。

与之相对,近年来性别/性取向相关的议题在日本社会得到越来越多的关注。虽然日本没有在国家层面通过承认同性婚姻的法律,但不少地方自治体相继制定了保护同性伴侣权力的类似于“事实婚”的制度。但是国势调查对于这类伴侣的统计仍与现实脱节。在本次调查之前,相关的国会议员联盟曾就此问题质问了负责调查的总务省,官方的回复是“同性伴侣按照实际情况申报即可”。但在现实中,即使当事人在问卷中填写彼此的关系是“配偶”,在后续数据录入时也会被改正为“其他亲属”。和现实效果存在争议的民族问题不同,日本LGBT相关团体十分积极地试图加强自身在国势调查中的“存在感”,这也与其婚姻权仍然没有得到切实保障有着密切的联系。

站在100周年这个节点上,不少论者对日本的国势调查本身进行了更进一步的思考。比较有代表性的就是前文多次引用的学者佐藤正广。对于国势调查的前景,佐藤的态度可谓十分消极。在他看来,在民众对隐私保护越来越重视、对国家机关越来越不信任的今天,日本国势调查正向着无法继续下去的趋势前进。如果民众彻底拒绝“被国家表征”,调查可能的方向又是什么呢?多个欧洲国家甚至已经完全放弃“普查”这种形式,佐藤在研究后认为,日本需要找到诸如“注册调查”(register survey)等更为新型的手段。2015年日本出于记录公民社会保障和税收情况实施了“My Number卡”制度,相比于传统较为固定的户口登记,该制度能更即时反映个人的社会经济情况。在佐藤看来,这种固定的制度加上定期的小规模抽样,或许可以成为不错的国势调查替代品。

靠着从2010年开始的邮寄问卷和2015年开始的网络问卷,日本版的人口普查在今年还是维持住了其全覆盖的规模。但与此同时,基层调查员越来越难招募、工作负荷越来越重的新闻也充斥着调查期的新闻报道。日本社会和人口结构性的改变,让有着百年历史的国势调查走到了一个分岔路口上。未来的人口普查将以何种面貌出现,可能是所有普遍城市化的、个体原子化的、注重隐私、性向多元的现代国家都要面对的问题。

参考文献:

佐藤正広,

「国勢調査と日本近代」, 2002年2月, 岩波書店

「国勢調査 日本社会の百年」, 2015年4月, 岩波書店

青柳真智子, 「国勢調査の文化人類学―人種・民族分類の比較研究」, 2004年3月, 古今書院