“一个作家一生中只能写两本书,一本是如何离开家,一本是如何回家。”对谈作家毕飞宇说。

图片来源:视觉中国

记者 |

编辑 | 黄月

“家可以说是文学里最为古老的母题了。离开家、回到家的旅程,都是作家常探讨的。”在第五届中欧国际文学节的一场活动上,爱尔兰作家科尔姆·托宾 (Colm Tóibín)和中国作家毕飞宇探讨了“家的感觉”。托宾的作品主要描写爱尔兰社会、客居他乡的生活、个人身份与性取向的探索与坚持等,他的小说《布鲁克林》讲述了爱尔兰小镇姑娘告别亲人、来到美国布鲁克林生活的故事,短篇小说集《空荡荡的家》也涉及到逃离过去、回到家庭的主题。毕飞宇则曾在《文学的故乡》节目里,回到自己的故乡——江苏水乡兴化,探寻文学地理的起源,他撑着竹篙,划船驶过故乡的河流,他的作品《青衣》《玉米》《平原》《推拿》里的人物就在这片土地生长。

毕飞宇认为,家对于从事写作的人来说是一个特别好的话题。“一个作家一生中只能写两本书,一本是如何离开家,一本是如何回家。”这里的家,可以指房子、家乡,也可以是文化形态——他说,文化通常和国家、民族、时代这些大概念联系在一起,但其实家庭才是最小单位的文化。人处于家庭文化当中,就像人在水里一样,有的人感受自如,会体会到浮力,但不会游泳的人就会往下沉。

毕飞宇自述道,自己小时候在小村庄里生活,和家的关系是紧张的。在《朗读者》节目中,他就曾谈到,因为父亲是被领养的,自己没有祖先,而且父母不断调换工作,他从小就有一种漂泊感。他提到一个村庄里只有自己一家外姓人的感受,以及看到别的小伙伴都要上坟祭祖,而自己没坟可上、无根可寻时那种羡慕的心情。不仅如此,他的父亲沉默寡言,面对自己的孩子常常无话可说,这种疏离感持续了很长时间。

“我没有享受到家的福利,只想要赶紧脱离这个地方,想要找到周边和自己能够建立良好互动的地方。我和家庭、故乡很多时间是站在对立面,这持续了很长的时间。”在毕飞宇看来,作家可以成为家的抗争者、背叛者、逃离者,但最糟糕的是成为家的合谋者,就是有先天“游泳”、享受福利的能力。

他认为每个人都有潜在身份,有时候人们会将其误解为社会身份,其实更多时候是家庭带来的。有的人带着父性、母性或者女儿性、孙子性,这些性格会成为情感的出发点。“生活的所有秘密就是关系。如何面对世界,如何和世界建立关系,最早的一步就是在家庭内部建造的。和世界最早的情感模式、表达模式一定是从家庭开始的。如果从一岁开始就和家庭伦理毫无关系,人是找不到和世界对话的恰当模式的。”但同时他也看到,人最重要还是要对自己负责。重要的是渴望自己成为什么样的人。一个人可以因为在家里获得了爱,所以更会爱别人,也可以没有在家庭里获得爱,而在其他地方建设,都是行得通的,“千万不能把家庭模式和社会模式进行机械的对等,”毕飞宇在对谈中说。

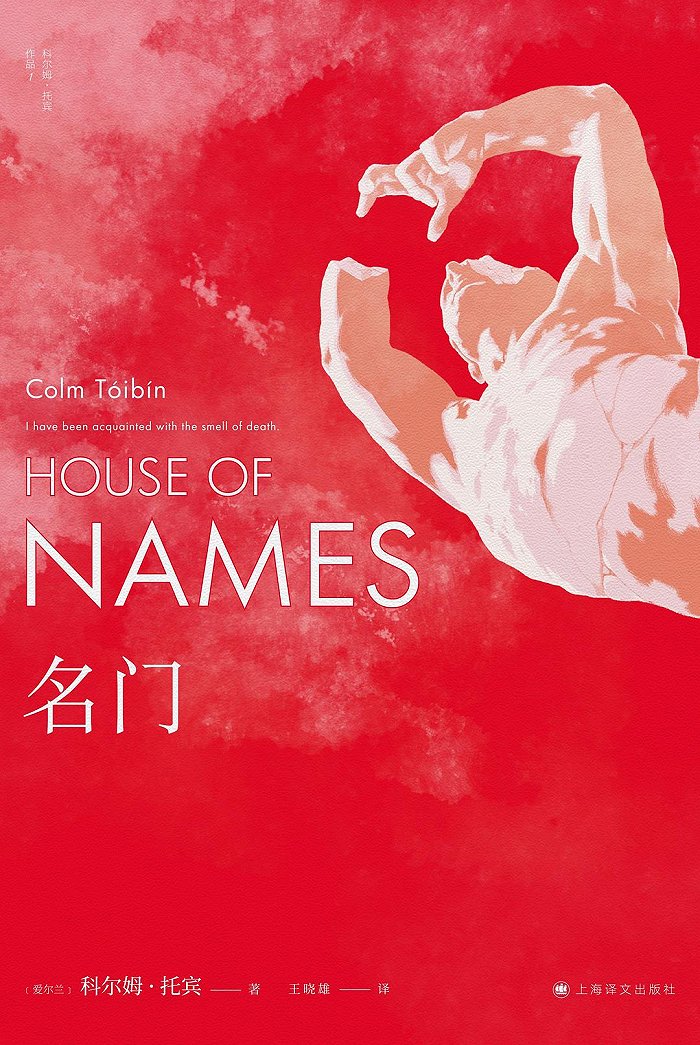

托宾的作品《名门》近日由上海译文出版社出版,内容讲述的是阿伽门农在特洛伊战争结束后回到家乡,然而他的妻子克吕泰涅斯特拉对于阿伽门农在出征时因得罪狩猎女神阿耳忒弥斯而以长女献祭之事怀恨在心,便与情人一起谋害了他。在《名门》里,作家用现代语言重述了阿伽门农的家族悲剧和暴力循环。这部作品围绕着家庭展开,却充满了暴力、绑架和家庭中的紧张感,把表面温情的家庭打破,试图探索忠诚、保护与爱背后藏掖着的一些破碎。托宾称,很多人都喜欢想象家庭是温馨而安全的地方,但是作家会完全颠覆这个想法:“欢乐里没有故事。小说家写故事,就是要在玻璃上面寻找瑕疵。”

“小说家总是在静默之处听到没有被听到的声音,在事物与事物之间发现新的领域。”托宾认为,幸福快乐和恐惧、伤痛、彷徨就像白天和夜晚交织的自然韵律,交替变化,给了作家更多的空间进行写作。“小说家的工作不是让人们开心快乐,所以我们不可能特别乐观,所以创作就是理解黑暗,从中找到灵感。”

以莎士比亚的《哈姆雷特》为例,托宾说,在这部剧作开始之前,哈姆雷特一家是非常幸福的,但在故事一开始,主人公就发现叔叔杀害了父亲,并且和母亲结婚了。这时候,整个的家的概念都颠覆了。每天,哈姆雷特都得面对杀父仇人以及与仇人结婚的母亲。这个人物变得孤独、变得边缘化,到最后,不仅仅家变成了囚笼,整个丹麦都变成了囚笼。因此,《哈姆雷特》讨论的不是其乐融融的家庭生活,而正是家的破坏。

托宾还提出,如果我们从另外一个角度,即女性的视角来看《哈姆雷特》,那么还存在新的问题。那就是哈姆雷特可以进行选择,可以离开变成了囚笼的家和丹麦,但在当时的环境之下,身为一名女性,如果遭遇了类似的情况,只能够默默忍受。毕飞宇看到,从易卜生《玩偶之家》开始,沮丧的女人就要开口说话了。《玩偶之家》围绕着过去被宠的女主人公娜拉的觉醒展开,最后以娜拉的出走结束全剧。易卜生从家庭内部、夫妻关系入手,谈到了更大的社会问题,也就是女性的命运。

因此,家也可以扩展到女性命运、国家认同等更大的话题上,作为一个爱尔兰人,托宾看到,在爱尔兰,每个家庭都有人移民到美国、英国、澳大利亚、新西兰等更发达的国家去。他在小说《布鲁克林》中想象了上个世纪50年代自己一个姨妈移民到美国的故事,他在小说中也使用了自己离开家之后的很多元素。“爱尔兰是一个很大的政治话题,而家是很私人的话题,这两件事如何融合起来,给小说家带来了挑战。”

在托宾眼中,家不仅是一个空间概念,也是一个时间概念。“爱尔兰发生了很多的变化,建筑和街道变了,很多人都离开了。我们的归属感不再归结于一个地方,也归结于一个时代。”他认为,历史学家、社会学家关注的是社会如何变化,而作家的工作,就是关注个体和家庭在其中的遭遇。