男女之间的投票差异从未如此明显。

人们已不得不直面性别问题 图片来源:Barbara Alper/Getty Images

在特朗普时代,种族身份不再是美国选民分化的重要原因之一。

这个结论看起来像是个笔误。在整个2016年的竞选活动中,包括我本人在内的诸多专家认为,特朗普的提名将激化共和党与黑人、西班牙裔选民间的矛盾。在过去,一些心怀怨愤的共和党白人选民对此前的提名人的种族主义狗哨(指使用编排的隐语的来向特定人群传递政治信息)无法领会,但对特朗普这位亿万富翁候选人传达出的信息,他们格外清楚。彼得·贝纳特(Peter Beinart)在《大西洋月刊》中总结了四年前的“传统智慧”:“通过污名化非法移民,共和党催化了拉丁裔的凝聚力,而这种凝聚力可能导致共和党的失败。” 然而,选票统计结果却展示了与此截然不同的结果。

在黑人和西班牙裔选民间的支持率上,特朗普在2016年票站调查中的数据比2012年的共和党候选人罗姆尼略高。票站调查结果是出了名的不可靠,而且罗姆尼和特朗普在得票比例上的差异很小。因此,令人困惑的2016年选举结果似乎有些争议,但它随后被广泛地忽略了。然而,在今年,“拉丁裔凝聚力”的缺失已变得显而易见。

9月中旬,选民对民主党的支持率相比2016年高了5个点。然而,西班牙裔选民对共和党的支持率却比四年前高了9个点。在这个回合里,民主党的候选人比他的前任获得了更广泛的支持;在位的共和党候选人造就了一场经济和公共卫生的灾难,且对西班牙裔群体造成了格外巨大的损害。尽管如此,特朗普却在该群体中获得了似乎比上任前更多的支持。同时,他在非裔美国选民中的支持率与大多数国家调查显示的2016年的状况相比,基本持平,甚至更高。这意味着,拜登相比希拉里在大选民调中取得的额外支持,主要来自白人民主党选民。与奥巴马时代相比,特朗普时代下的种族因素,不再是预测投票偏好的可靠因素之一。

当然,这并代表美国不会被基于身份的分歧所困扰。美国可能不再像特朗普时代之前那样,因种族人口统计学的因素两极分化,而是变得因对种族不平等和移民的态度而更加两极化。尽管2016年关于特朗普的偏执会如何改变各政党支持者种族构成的传统观点被证明是错误的,但关于特朗普的厌女症如何改变各政党支持者的性别构成已成常识,并已得到证实。实际上,后者在很大程度上解释了前者。

除非出现重大的记票错误,2020年选举将见证自女性获得选举权以来,两性在党派支持上的最大分歧。正如美国有线电视新闻网的哈里·恩滕在本月初所观察到的那样,在最近的民调中,拜登在女性中的支持率平均领先25个点。在选举前的最终调查中,两党候选人在女性支持率上从未像这次选举这样悬殊,即使在出现压倒性选举胜利的1964年和1984年,也不曾有过这种情况。在相同的调查中,特朗普在男性中的支持率领先3个点。2016年,两性在党派偏好上的差异为20个点;如果目前的投票数不出现大的偏差,这一数字将达到28个点。

两性在政治上史无前例的分歧,部分解释了特朗普在非白人选民中收获的令人惊讶的坚挺支持。在10月初发布的福克斯新闻民意调查中,特朗普在非白人男性间的支持率是非白人女性支持率的2.5倍(分别为25%和10%)。《纽约时报》的珍妮弗·麦地那报道了男子气概对特朗普在墨西哥裔美国人间的吸引力的重要性:

“许多对支持特朗普的墨西哥裔美国人的采访表明,那些使许多老年人、女性和郊区选民边缘化的因素,正是特朗普吸引这些男性的关键因素。对这些男性而言,特朗普的‘男子气概’不可否认。他是个有钱有势的人,而且最重要的是,他从不为自己的行为道歉。在这个世界上,人们随时都有可能因说错话而受到攻击。他一直在说错话,却不用审视自己。

……这些人说,特朗普在自己感染的情况下蔑视被广泛接受的医学指导,他们认为,这不是领导能力差的迹象,这说明特朗普是一个通过自己做功课从而得出属于自己的结论的人。他们将特朗普对口罩的不屑一顾视为特朗普坚韧的表征;在与拜登进行的辩论中,特朗普不断打断拜登,这被这些男性视为特朗普有效利用他的力量的一个例子。”

31岁的埃德温·冈萨雷斯在特朗普竞选办公室外面举着一面巨大的美国国旗。他说,“我们能看到的是,特朗普有领导者的样子。当年,他从特朗普大厦的扶梯下来并宣布自己参选的消息时便是如此,这场景就是,‘当当当当,领导者站了出来,他要亲自去当总统了。’真是令人兴奋。”

正如上面的引述所表明的那样,特朗普表现出的“男性气概”,几乎与厌男症讽刺漫画中所描绘的样子如出一辙。他无法控制地自吹自擂,喜欢下流的影射,且具有无耻的、近乎猿人的控制欲——这一切都是2020年出现的前所未有的两性党派偏好两极化的主要原因。

然而,将今年的两性党派偏好差异完全归因于特朗普的个人属性也是不对的。毕竟,几十年来,女性一直在左倾,而男性在右倾。这种趋势并非美国独有,而是在几乎所有的先进民主国家都存在。在这样的大背景下看来,特朗普更像是两性分歧的“果”,而非“因”:如果共和党阵营没有变得如此“男性化”,那么特朗普就不会赢得2016年共和党总统候选人提名(在多个州的州初选中,特朗普在男性中的支持率明显高于其在女性中的支持率)。

关于美国民主制度前途的许多流行观点,都提到了美国正在发生的、令人忧虑的种族多样化。这是有原因的。但是,由于我们有理由将注意力集中在日益多种族化的危险和前景上,一些政治分析家对性别角色的持续转变很少给予关注。在整个后工业化世界中,投票偏好上的性别差距的出现表明,将男女推入对立政治阵营的力量,早在特朗普的政治生涯之前就已经存在,并且将在特朗普离任很久之后继续改变我们的政治。

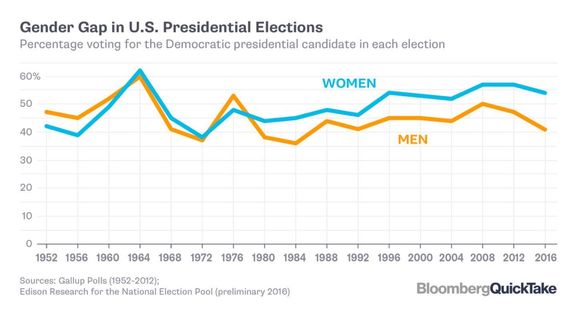

在美国,女性比男性在投票上偏左已有四十年了。因此,许多当代政治观察家认为,政治范畴里女性相对倾向自由主义是一条铁律:显然,考虑到女性在生育自主权中的内在利益,以及女性更具同情心、更倾向于合作的特点,女性总体上赞成生育自主以及社会福利。

然而,在半个世纪以前,关于女性政治倾向的常识却与今天大相径庭。政治科学家加布里埃尔·阿尔蒙德(Gabriel Almond)和西德尼·韦尔巴(Sidney Verba)总结了1963年关于女性投票偏好的传统看法:“在我们研究的所有女性已获得选举权的地区,女性在政治行为上与男性的不同仅在于,她们常常更冷漠、狭隘、保守。”

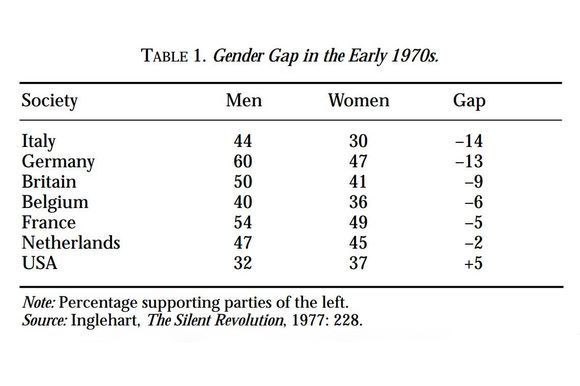

的确,在整个1950年代,美国女性投票支持共和党的可能性比男性更高。在1970年代初期的西欧,男性在投票上的倾向比女性更左。

比较政治学家罗纳德·英格里哈特(Ronald Inglehart)和皮帕·诺里斯(Pippa Norris)认为,在这一时期,导致女性拥护保守主义的主要原因是,她们去教堂、不参加劳动的可能性更大。在工会吃定左派政党的时代,有组织的工作场所中女性比例较低,这一现实使得她们不太可能投票给工党。同时,在许多欧洲国家,女性比男性更信奉宗教,因此她们比男性更倾向于支持与教会处于同一阵营的、持中间偏右立场的基督教民主主义者。

在一些当代民意测验中,各国女性也比男性表达出了更为保守的意识形态观点(不过,目前尚不清楚这究竟应被视为党派偏见的原因还是结果)。女性在上述期间偏向于保守,但在我们当下的这个时代,女性却偏左——对此,一种可能的解释是,中间派女选民的意识形态随她们经济状况改变而出现改变:当西欧和美国有较大比例的女性依靠丈夫来获得财务安全时,可以说,她们在社会保守主义的某些方面有着实质性利益,例如其对家庭义务的重视,以及对(男性)不忠行为的指责。但是,随着女性走上报酬更为丰厚的岗位,更多的女性将这种保守主义视为对自主权的侮辱,而非帮助她们抵抗剥削的保护。

无论如何,在随后的五十年中,基于性别的投票偏好逐渐转变。这种转变首先出现在美国。1980年,里根坚定地将共和党与反堕胎运动绑定在一起,美国女性首次在投票中比男性左倾。自此以后,女性一直比男性更左。

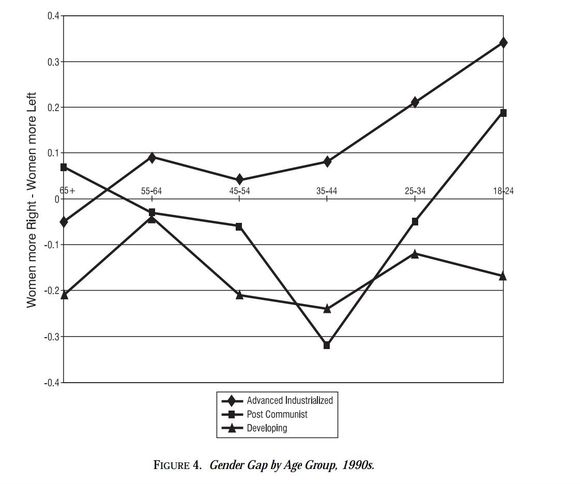

一段时间以来,比较政治学家一直试图解释美国妇女格外倾向自由主义的现象。但是到了1990年代末,美国出现的情况已经蔓延到整个西欧。在西欧,随着女性变得不再比男性保守,首先出现的是性别内部的政治倾向分歧;其后,随着当代两性政治倾向分歧的加深,同一性别的政治倾向又趋于一致。今天,“女左男右”的倾向在先进民主国家几乎普遍存在。

在本世纪初发表的一篇论文中,罗纳德·英格里哈特和皮帕·诺里斯提出了两性分歧的“发展理论”。其他分析此现象的人士则通常将其归因于某个特定国家所特有的因素(例如,特定运动中加剧两性分化的某些突出问题)。上述二人则认为,后工业化时代的经济发展和现代性别投票差距的出现之间存在着内在关系。

他们的理论(大致)是这样的:几乎所有的前工业社会都严格限制了女性的社会角色,赋予她们抚养子女的责任,并阻止她们充分参与市场经济。在西方的第一次工业化浪潮中,这些社会期望虽然持续存在,但被削弱了。然而,随着这些社会变得更加富裕,以及当资本的迫切需要压倒传统之时,女性变得越来越不依赖、不容忍传统的父权制。同时,相对繁荣也促进了“后物质”政治的流行——这是一种将人身自由、自我表达和性别平等问题优先于人身和物质安全问题的政治取向。其背景是,经济上更宽裕的新一代开始追求马斯洛需求层次结构中更高层次的东西了。

这些发展催生了相互促进的经济变化和文化变化,这些变化共同加剧了政治偏好的现代性别差距。大量女性成为了劳动力,这增加了她们对工会运动的参与,以及她们对社会福利服务供给的总体关注——社会福利能让她们更好地兼顾养家糊口的事业和照料家庭的双重负担。女性变得对宗教不再那么虔诚。所有这些发展促使女性倒向左派。女性的社会角色和权力的这种变化,进一步提升了政治中“后物质”问题的重要性,这比以往的“经济和人身安全的阶级政治”更倾向于使男女意见两极化。通过对“世界价值调查”(World Values Survey)数据的仔细分析,罗纳德和皮帕证明,女性的左倾不能完全归因于结构性因素,例如女性总体的信教程度、阶级地位、年龄或劳动力参与率的变化——所有这些变量都是相关的。但是,一个国家的“后物质主义”水平,比其本身的任何结构性因素都更有助于预测该国女性会如何投票。

在这种理论框架中,人们可以挑出很多骨头(比如,千禧一代对物质的担忧很多,这似乎反映在他们的投票方式上;阶级政治的衰落可能应当更多被归因于反劳工经济政策的实施,而不是普遍富裕的实现;我们很难不把“性别平等”看作一个唯物主义问题)。但是,我们很难对本文基于经验的基本发现提出质疑:后工业的发展趋向于在投票行为上造就性别差距,因为被社会推向传统性别角色的女性正被新女性取代。

在1990年代,发展中国家的女性(无论其年龄如何)都投票赞成男子的权利,这和40年前美国的情况一样。但是在1990年代的发达工业化世界中,女性在政治上的世代差异是显而易见的:

让我们暂且将特朗普突出的厌女问题放在一边。让我们忘了共和党的神权统治。上面的数据是20年前汇编的,它足以说明仅凭代际更迭,2020年的性别内部差距就会很大。

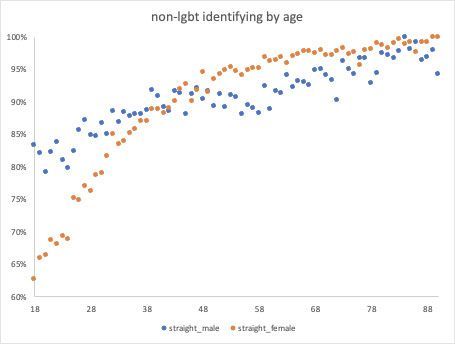

脱离传统性别角色的社会转变,以及这种转变引起的文化流变,都还远未结束。正如丽贝卡·特赖斯特(Rebecca Traister)论证的那样,正在成长起来的一代美国女性中,单身现象日益普遍,而这代女性是当代政治中最强大的力量之一。2009年,美国未婚妇女人数超过已婚妇女人数,这是有史以来的第一次。如今,美国的年轻女性不仅单身率高前所未有的高;支持民主党的数据科学家大卫·索尔(David Shor)与《Intelligencer》分享的私人调查显示,她们对异性恋的兴趣前所未有的低。25岁以下的美国女性约30%为LGBT;而在60岁以上的女性群体中,这个数字还不到5%。

这也可能是生命周期的影响,而不是代际变化。不过,可能有人会说,这也能被用于解释20年前年轻女性更支持左翼政党的情形。自代议制民主出现以来,人类社会所经历的最深刻的变化之一就是,女性(逐渐)从父权制性别角色中被解放出来。如果这种划时代的、正在进行中的变革,对其后第三代女性产生的文化和政治影响与第一代一样,这会是很奇怪的。

未来,整个美国将变得非常不同。在未来,特朗普总统将成为古老的历史,当今权威人士充满信心的预测将显得充满讽刺。但是,关于Z世代(指在1990年代中叶至2000年代中叶出生的人)的调查为我们带来了关于未来的信息——这些信息表明,未来的政治不会比我们这个时代的性别冲突让人省心。

(翻译:王宁远)