图文互注的动物寓言集是一种承前启后、邀请我们参与阐释和扩写的、流动而开放的博物志,但若执意将它从中世纪书籍文化传统和思想背景中抽离出来解读,得到的只能是一堆色彩艳丽的枯骨。

按:对中世纪动物寓言集的创作者而言,类比与联想是人类的心灵向可见的尘世举起的一面镜子,并非为了忠实制作万物的摹本,而是试图动态地映射出理解创世意图、升华读者精神之可能性的图样和纹路。图文互释的中世纪动物寓言集是一种承前启后、邀请我们参与阐释和扩写的、流动而开放的博物志。

文 | 包慧怡(《读书》2020年9月新刊)

蝙蝠由鸟和鼠结合而成,靠吃灰尘和蛛网维生,午夜时分把无羽的翅膀借给魔法师,好让他们赶赴魔鬼集会时免于迟到;鸵鸟用目光孵蛋,终日望天,象征超越世俗牵挂而一心渴求天堂的贤者,是人类僧侣的楷模;松鼠是一种“小林猴”,红棕色皮毛暗示其为犹大的亲族,贮存过多食物又记不住地点,是贪婪和愚痴的化身;海豹皮能防雷电,却是撒旦的造物,听见海豹叫意味着死期将至。这些知识既非来自达尔文《物种起源》,也不出自《集合吧!动物森友会》中的猫头鹰馆长,却是欧洲中世纪动物寓言集里司空见惯的“事实”。

动物寓言集(bestiary)又称“动物书”(book of beasts),是中世纪盛期和晚期平信徒文学中一种重要但长期不受关注的特殊书籍。彩绘动物寓言集将自然史、博物志、寓意解经等文类糅为一体,辅以鲜活生动的图像,是进入中世纪人思维方式和认知体系的一把重要钥匙。作为一种图文互释的书籍,动物寓言集的文字写作意图并非“如实”记载自然法则,其图像绘制意图也不在摹仿动物在自然界中的形态。“动物书”中的真相并不来自田野观察(虽然中世纪人在这方面并不比现代人逊色),却来自沉思;其绘画风格较少关乎个人天赋,较多依靠约定俗成。这种以寓言为书写机制,以道德训诫为首要目的,图文有机结合的华丽作品是中世纪欧洲最受欢迎的书籍形式之一。恰如十二世纪法国修士弗伊洛的休在拉丁文《鸟类书》(Avarium)的序言中所言,他决心要“用图画来启蒙头脑简单的人的心智,因为那些几乎无法用心灵之眼看到的事物,他们至少可以用肉体之眼看到”。对于大多不识字的平信徒,就像翁贝托·艾柯所说:“图像是平信徒的文学。”

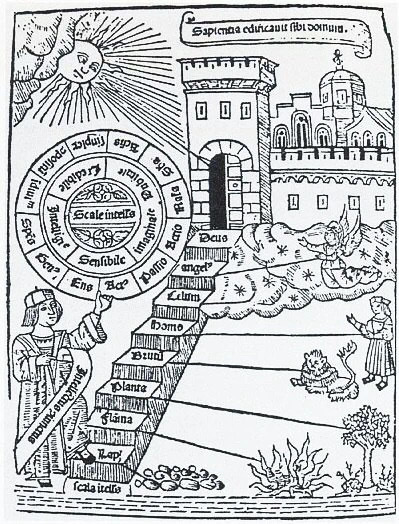

不妨先来看一下动物在中世纪人宇宙观中的地位。动物被称作中世纪“无处不在的他者”。一种始于亚里士多德而盛行于整个中世纪、影响直达启蒙时代及之后的赋予宇宙以结构的譬喻,将从灰尘到神的万事万物都不间断地串联起来,那就是“存在之巨链”或称“自然之梯”(scala naturae)。基于充盈性、连续性和递进性这三大原则,“存在之巨链”为宇宙中的一切造物安排了恰如其分的位置,默认能够存在的一切都已经存在,各自按其属性从高到低紧密排列在一条观念的锁链上,“大自然不会跳步走路”(Natura non facit saltum)。这种等级完备的谱系学非常贴合中世纪人深信神造的一切都已各就各位的心理需求,同时还串联起微观和宏观两种思维模式:微观上,锁链或阶梯上相邻的两者间互相依存,差异甚小(甚至可以忽略不计);宏观上,神圣者、人类、动物、植物、矿物等大类之间的分界真实不虚——动物的地位居中,与植物分有生命,与人类分有感受力和欲望,却缺乏人类的理性。亚里士多德《动物史》(Historia Animalium)里的看法对上述中世纪动物观产生了深远影响:“整个[植物]界与其他物体相比,或多或少总显得有生命,但与动物界相比却显得没有生命。从植物到动物的变化是连续不断的。”这种观点实际上在中世纪十分普遍。以动物界为中位,巨链向下串起动物和植物的关系——正如在动物寓言集和草药书中有时能看见非常相似的对其物理属性或生命秉性的描述,部分植物亦被描绘成具有动物的感受力,甚至以动物的方式繁殖(比如寓言集中常见的“绵羊树”);向上则串起动物和人类的关系,在寓言集中表现为:动物的行为习惯是人类道德境界的一个不完全的缩影(猿猴是这方面的典范),或是《圣经》中所记载的神学事件的一个苍白的预表。

这就将我的目光引到动物书这种文类的起源。如前所述,中世纪动物寓言集的图文很少是田野观察或者日常经验的产物,却是基于已有的权威性文本的编纂,直接源头往往是更古老的抄本——即乔叟所谓“古书”(olde boke)。对动物寓言集的作者们而言,核心的四个来源是:《圣经》经文,公元一世纪老普林尼的拉丁文《自然史》(Naturalis Historia),公元二至四世纪之间匿名氏以希腊文写就的《自然哲学》(Physiologus),伊西多尔主教的拉丁文《词源学》(Etymologiae),其中最重要的源文本是《自然哲学》。“自然哲学”(也译作《博物论》)是英语学界通行的意译,physiologus一词在当时的语境中与现代意义上的生理学(physiology)无关。这本可能写于亚历山大里亚的文集糅合了印度、埃及、希伯来文化中的动物传说,很早就被译入拉丁文和阿拉伯文,在九世纪的英格兰已有古英语译本。这是一部关于自然界造物及其道德寓意的包罗万象的训谕作品,有多个版本流传,较长的版本在动物之外还收录部分植物和矿物,其中在中世纪最受欢迎的版本是归于十一世纪卡西诺山修道院院长西奥巴德名下的所谓《西奥巴德的自然哲学》,其中描述了至少十二种动物的习性和寓意。到了十二世纪之后,直接受其影响而写就的动物寓言集中收录的动物则增加到了一百种左右,现藏牛津大学饱蠹图书馆的Bodley764拉丁文抄本就是一个华美的范本(下文简称“抄本764”)。

抄本764绘制于十三世纪中叶的英国,图像上,它用更丰富的色彩取代了更早的英国动物寓言集中大面积使用的金饰,造型上也由哥特风格转入一种更为流畅生动的自然主义。文本上,它最重要和直接的“古书”源头除了早期动物寓言集外,还包括九世纪拉贝努斯·毛鲁斯的作品《物性论》(De Rerum Naturi)和十二世纪威尔士的杰拉德的作品《海波尼亚地形志》(Topographia Hibernica),后者为该抄本增添了一些不曾见于英国抄本的爱尔兰动物的条目,比如獾和黑雁。遵循早期动物寓言集的书写传统,抄本764对动物进行了兽类、鸟类、蛇类和鱼类的划分,并同等地将自然界中常见的动物以及传说幻想中的生物(独角兽、鹰头狮或凤凰只是其中最著名的例子)作为宇宙的一部分来考察,也不加区别地援生物知识、《圣经》原文或教父作品来阐释动物的行为模式。在这种思维模式下,会将鲜血洒在死去幼鸟身上的鹈鹕是牺牲自我以拯救人类的基督的象征;而摹仿人类各种活动的猿猴,正如别称“上帝之猿”的撒旦拙劣地摹仿神的事工,是行走在此世间的一群小魔鬼。

许多中世纪人相信猴子擅长模仿人类,其心情和行为受月相影响——月盈猴喜,月亏猴悲——并由此发展出一套关于猴子具有双重性格的理论。倘若一只母猴生了双胞胎,人们相信它会偏爱其中一只而憎恨另一只,当她被狩猎者追捕逃命时,就把偏爱的小猴抱在怀里,把不受待见的小猴扛在背上——体力不支时,怀里的宠儿往往会摔落在地,背上那只紧紧抓住母猴的猴崽反而死里逃生。九世纪爱尔兰神学家埃里金纳认为,母猴的这种行为模式是人类习性的一则寓言:怀里的小猴代表世俗快乐,越想抓越抓不住,背上的小猴代表精神美德,紧要关头不离不弃。在埃里金纳看来,“世界是一场盛大的神显”,所有动物的形象都是“上帝之指”在尘世所写的巨书中的范例。在动物寓言集之外,“偏袒的母猴”也是时辰书、颂诗集等中世纪手稿页缘涂鸦中备受欢迎的主题。

作为现存插图最完整的产于英格兰的动物寓言集之一,抄本764中“猴”的条目下以拉丁文白纸黑字写着:“猴和猿的唯一区别在于猴有尾巴。”若以这条标准看,出现在大部分页缘的猴子形象实际上是猿。在对林奈分类法一无所知的中世纪动物图鉴中,两者常被当作一种动物对待,包括狒狒也是。抄本764对狒狒的记载是:“它们常见于埃塞俄比亚,跳得非常远,咬起人来毫不留情,永远无法被驯服,野性十足。”埃塞俄比亚对大多数中世纪英国人来说是不可能涉足的蛮荒之地,而将传说与经验、书本知识与观察所得当作同一类事实并置,这是典型的中世纪博物志的写作方法。抄本764还指出拉丁文“猿猴”(simius)的希腊词源意为“鼻孔挤在一起”(虽然伊西多尔的《词源学》认为这个词起于“模仿”一词,该解释很可能更接近真相),并补充道:“它们的鼻孔确实挤在一起,面容可怕,充满褶皱,形如风箱;而且,母山羊也有一样的鼻孔。”且不论此处“而且”的行文逻辑,页缘装饰中猿猴的形象的确经常和山羊并肩出现,两者都被认为生性淫乱。比如下页这张出自十四世纪初尼德兰《马斯特里希特时辰书》的页缘画中,山羊背上的猴骑士正向上方《阿塔纳修信经》中“完美的上帝,完美的人”这两行文字挥舞着剑和盾,猴子和山羊满脸戏谑和挑衅,对其理应提供图注的文本形成了反讽和颠覆的威胁。许多彩绘动物寓言集都包含这种内在不稳定性:图像时常在读者预期能够更直观地传递文本所指、帮助强化训谕之处意外地削弱、质疑、胳肢着文本,令原本确凿的教义变得触痒不禁。这种文本与图像拔河角力,直至一方濒临瓦解的情况也造成了研究着力不均的困境。现代学者往往不是把寓言集或页缘画中的动物当作纯装饰作品来描述,就是将既定的宗教文本仅作为古文书学的训诂对象,而对图文之间危险而迷人的张力鲜有深入。

《自然哲学》的影响在一千多年后仍可以在诸多动物寓言集中找到,抄本764言必称“《自然哲学》的作者曾说……”仿佛千年的时间在奉行古书拜物教的中世纪人和他们的羊皮卷上不过是流光一瞬,不会改变人们对任何重要事理的认识。关于“上帝之猿”,该抄本写道:“猿没有尾巴。魔鬼与之同形,有头,但没有尾巴……魔鬼起先是栖居于天堂的天使之一,却因为虚伪和欺诈失去了尾巴。”在诸多中世纪手稿页缘,化身为猿猴的魔鬼成了尘世的弄臣、塔罗牌中的愚人、激怒《玫瑰之名》中盲眼图书馆长的丑角、正统经文畔翩翩起舞的挑衅者和勾引家。有时它们甚至无须借助文字的对照,便可直接从图像内部瓦解圣像学传统,比如《兰斯洛传奇》抄本中,靠在修女怀中吮吸乳汁的公猴颠覆了“哺乳的圣处女”这个重要的基督教艺术形象,直接指向这位本应效仿圣母的修女可能犯下的肉欲之罪。

或许如图像学家迈克尔·卡米尔所言:“猿猴永远是一个符号,一种假扮成他者的符号。”而我们也不该忘记,一切手抄本页缘的动物或怪兽形象在中世纪都被统称为babuini(拉丁文)或babewyn(中古英语)——“像狒狒之物/属于猴子的”——那些在羊皮上劳作、奏乐、作战的页缘猴子,连同它们的全部闹剧、喜剧或悲剧,在中世纪读者眼中何尝不是这个被造的、远离了神意的尘世中人类处境的一种普遍隐喻?

动物寓言集中动物分类、物种起源和象征寓意的叙述,很大程度依赖词源学——确切地说是伪装成词源知识的类比和联想。这两种思维方式也是中世纪人心智大厦的两块重要基石。譬如,抄本764这样解释母猪名字的来源:“母猪拉丁文叫作sus是因为它‘拱出’(subigat)食物来,也就是挖开土地觅食……它吸食秽物,在泥里打滚,弄得满身污水”,进而得出在道德寓意上贬损母猪的合理性:“贺拉斯说它是‘泥巴爱好者’。母猪象征有罪之人、不洁净之人和异教徒。”针对猫则说:“这种动物被称为‘捕鼠兽’,因为它杀老鼠,常用的名字是‘猫’……猫(catus)是希腊词‘狡猾’的意思。”在一本产自法国的动物寓言集中,作者却将猫的名字与清洁派(cathares)异端联想起来,得出“猫来自地狱,连夜从事异端活动,或者参加黑弥撒和魔法集会”的结论。老鼠没有被归入四足动物大类,更别提寓言集写作时代尚不存在的啮齿类,而是被大部分中世纪作者归入虫类,抄本764的解释是,它们“也诞生于土地中的湿气……肝脏随满月膨胀,随月亏萎缩”。十四世纪意大利方济各会修士奥多里克游历亚洲归来后记载,印度的老鼠和狗一样大,并且大象畏惧老鼠——奥多里克看见的或许是印度随处可见的象头神伽内什(Ganesh)端坐在老鼠宝座上的神像,这并不妨碍寓言集画家们经过进一步联想,将猫、鼠、象合并入一张互相追逐的画面中。更多时候,老鼠被画得与黄鼠狼、狐狸和水獭相差无几,我们只有凭借叼在它口中的奶酪或正在捕食它的猫来判断其“鼠性”。

启蒙时代以降的欧洲生物学家——林奈、拉马克、库维叶、达尔文只是其中翘楚——带来了现代博物学方法和分类体系,却也促成了一批以实证主义为金科玉律的科学史家和科普作者对中世纪动物寓言集的严重误解。许多十八或十九世纪作者完全无视古典—中世纪古书文化的语境,仅以各自时代的最新“写实”标准去诟病中世纪动物学,忘记了今日的“真实”亦可能成为明日的传说,今日的纲目也可能成为明日的史料。甚至到一九六二年,乔治·伯蒂与让·西奥多利德合著的《动物学史》中还有这样的文字:“一无建树的中世纪是个倒退的年代,特别在科学方面,中世纪动物学从古代保存并自行创造了大量荒诞不经的寓言,对经验和观察一无所知。”这番话表明作者并不理解历史为何物,恰如法国中世纪史家米歇尔·帕斯图罗所批判的:“思想史和文化史范畴内,‘科学正确’不仅可憎,也是许多混淆、错误、荒谬的源头。”对中世纪动物寓言集的创作者而言,类比与联想是人类的心灵向可见的尘世举起的一面镜子,并非为了忠实制作万物的摹本,而是试图动态地映射出理解创世意图、升华读者精神之可能性的图样和纹路。图文互注的动物寓言集是一种承前启后、邀请我们参与阐释和扩写的、流动而开放的博物志,但若执意将它从中世纪书籍文化传统和思想背景中抽离出来解读,得到的只能是一堆色彩艳丽的枯骨。