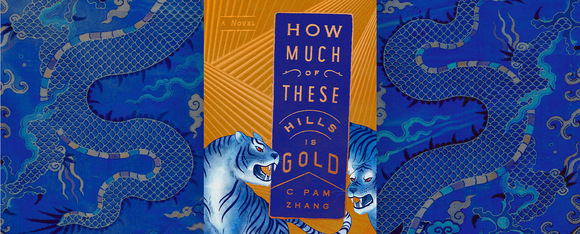

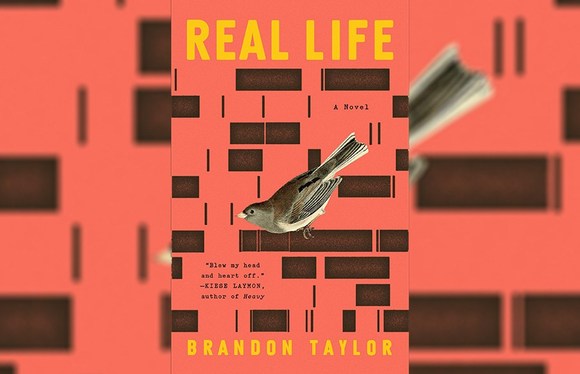

布兰顿·泰勒和C·帕姆·张这对好友入围了今年布克奖的长名单,他们谈了谈二人的友谊、学习写作的经历以及如何面对悲伤。

左:布兰顿·泰勒 右:C·帕姆·张 图片合成:Bill Adams, Gioia Zioczower

布克奖长名单向来由老作家作品主导,处女作较少,但今年的新老作家作品比例却少见地达到了8比5。更少见的是,两名首次上榜的作家还是好朋友,这两人分别是布兰顿·泰勒(Brandon Taylor)和C·帕姆·张(C Pam Zhang),他们相识于业内顶尖的创意写作项目爱荷华作家工作坊。

上周名单公布时,泰勒在推特上发了一张2018年时的照片,展示了他上榜的小说《真实生活》(Real Life),该书主要讲述了一名黑人同性恋生物化学家如何在白人主导的研究生项目里生存,旁边则摆着张的入选作品《金山的成色》(How Much of These Hills is Gold),小说讲述了两个移民来美国的华裔孤儿的美国西部开拓故事。写书时两人几乎是“携手并肩”,泰勒写道,“现在两本书又双双入选。我太激动了,眼泪快止不住了。不好意思献丑了。”

能再详细谈一下这张照片吗?

泰勒:照片是帕姆拍的。我们当时在爱荷华市的面包花园超市聊我们的书,粗略地过了一遍,确认它们起码还不算胡说八道。我们端详了一番,感觉就类似于:“看看我们的书吧,有朝一日它们想必能闯出一片天地。”

你们俩是如何认识的?

泰勒:我记得很清楚,当时我坐在爱荷华作家工作坊的弗兰克·康罗伊阅览室里,帕慕走进来然后坐在了我旁边。

张:当时人山人海,几乎吓了我一跳,我只能跑去布兰顿那里了。

泰勒:我俩在一家小餐馆坐了好几个小时,聊到了爱丽斯·门罗、劳伦·格洛弗和雪莉·杰克逊的作品,还有我俩碰巧都读过的某部小说。

你们的小说之于校园小说和西部题材的漫长文学传统而言都有所创新,是有意为之吗?

张:我一向很喜欢美国西部传奇故事,如劳拉·英戈尔斯·怀德(Laura Ingalls Wilder)、约翰·斯泰因贝克(John Steinbeck)和拉里·麦克莫屈(Larry McMurtry)的作品,并且我幼时就和家人搬去了西部,驾车从东到西穿越了美国全境,那种景观总是能让我有所触动。但我不认为那是有意识的。我曾经在曼谷住过,某一天我刚起床就想到了两个奔跑的小孩、美元银币和山丘的画面,灵感一下子就喷涌而出了。

我的小说尤其关注叙事,同时剖析了主流文化对你的说教,以及许多边缘化人群会觉得和自己有关的东西:它费了许多笔墨在两个小孩的身上,看其如何应对主流叙事中有关人要如何行走于世界的种种说教。法则是无用的,法则也并非一成不变——这是我真正感兴趣之处。我乐在其中,但当中也有一定的反抗意味。我希望能将事物扭转一番,来个彻头彻尾的颠覆。

泰勒:我喜欢以校园为背景的故事,原因在于人们在校园里所成就的自己通常会影响其一生。这是生活中意义极为丰富的一个契机。但问题在于其中没有黑人,或者就算有黑人也只是次要角色,再有就是即便有酷儿也跟有色人种酷儿无关。

于是我决定了这次要把重点放在一名黑人同性恋者身上。我打算写一个和我类似的人的故事,因为我明白我在这些完全由白人主导的空间里并非孤独一人。我不是唯一一个在这些空间里有异化感的酷儿黑人,我打算为我们这样的人写一个故事。每一个有孤独和隔绝感的人最终将能够求助于这本书,而这本书反过来也为他们发声。

小说和你自己的生活有多大关联?

泰勒:我在威斯康辛大学麦迪逊分校的某间实验室工作期间开始了这本书的写作。我当时在读博士,业余时间也写一些小故事。之前我本来打算写长篇小说,但过程中却屡屡受挫,因为它太混乱、太古怪了。鉴于此,我开始尝试拟定一个分析性的框架,并开列了一系列的清单:我之前写小说失败的原因有哪些?我作为作家的优势在哪里?

我转念一想,不如干脆引入自己的真实生活,将它从现实中抽离出来并转化成一部小说,如此一来,我就不会因为要凭空想出一大堆东西而感到漫无头绪,就可以把想象力用到真正需要它的地方了。随着写作的进展,它的虚构性变得越来越强,与我的真实生活也渐行渐远了。

其中的种族主义经验是来自现实生活的吗?

泰勒:大部分是从人们那里听说的,几乎一字不差。因为我不相信自己可以真诚地发明出那种语言。如果我凭空想出一些桥段来,那人们就会说:“然而人们不会那么说话。”在我看来,运用真实的种族主义、恐同和阶级歧视习语是万分重要的,这样就能避开上述的批评。

帕姆以前提到过自己也很在意小说中的白人凝视。

张:我在大学本科阶段第一次有了在白人主导下的、带有学术性的氛围里写作小说的经验。我参加了好些小说工作坊,现在回想起来颇觉后怕。我完全在仿造中产阶级白人的小说。我是能写出漂亮的句子,但其中没有心,故事也没有灵魂,我的自我也被抹杀掉了。

大学毕业以后,我并没有写多少小说。后来由于我父亲的去世、对生活境况的不满以及在科技行业工作的经历,我开始重新和早年的自我建立起联系。我从旧金山的生活中撤退出来,在曼谷居住了一阵。这对我来说是一次考验:看一看自己从事全职写作之后究竟能酝酿出怎样的成果来。

布兰顿曾说过,你原本可以写一本对白人凝视更宽容的书,但那就是一本更烂的书了。此话何解?

泰勒:白人读《真实生活》会有诸多不适感。我明白这种不适,但它对我很重要,因而我决定予以保留。书中的种种微小冒犯的确是可以避免的,这本书也可以对白人凝视更宽容一些,然而我并不打算那么写。我不想写一本在这些问题上令人舒适的书,因为它们带来的苦痛是深重的,如果这一切都发生在你身上,那将是没齿难忘的,短时间难以走出阴影,你必须设法与其带来的耻辱共处。

不论读者的种族为何,都必须直面华莱士(《真实生活》主角)的不适与耻辱,我认为这是这本书的力量源泉之一。它是可以更将就白人凝视,也可以更照顾舒适区,但这样的话它也会更糟糕。

帕姆的小说涉及了性别认同、移民和美国梦等主题,颇有切中时弊之感:为何把它们安置在过去?

张:我并没有单纯把当代问题“复制粘贴”到过去。无非是我对小说里的各个角色及其生活方式有一种内在的感受。每当我们回望历史上不同的时期,我们就会畅想其迥然不同的生活方式,但我认为情感结构和人们的生活构造总归是一回事。也许我们现在谈得多了一些,或者我们有了更好的语言来谈论性别歧视、种族主义和性别上的离经叛道者,但这些人一直存在且始终要应对这些问题。其边缘化程度是如此之深,文字记载或历史书上基本没有他们的位置。

在诸如山姆(《金山的成色》主角之一)这类性别上的离经叛道者所处的时代,尚且没有相应的语言来表达其经验,对此你如何处理?

张:这个环节的确棘手,因为小说里的绝大部分叙事都借助了露西的视角。对露西来说,要把山姆这个人彻底看透本来就有难度,而且她自己的某些观点也是成问题的。我这个生活在2020年的人,显然也很难找到合适的语言来谈论当时的性别问题,我有自己的观点,但把这些观点强加于小说,令每个人一下子就能百分百正确地从性别角度看待山姆,也是不太合适的。我必须在当世的正确性标准、对于小说及其角色而言的正确性标准以及我自己的观点间游走。我能为山姆做的一件事就是,小说的前十五六页里没有性别化的代词。因为作为一个作家,我想让其在世俗观念来袭之前充分地展现自己。这一点在我看来举足轻重。

两部小说都涉及到了哀伤和异化。

张:在读完彼此的小说后,我和布兰顿意识到两部小说都以父亲之死开头。如果你随便翻到布兰顿以及我的小说的某一页来对比,那就几乎发现不了这种文体上的关联。但我认为,抛开体裁、遣词造句和谋篇布局,我俩的小说在其核心处关注的情感问题其实是相似的。不论在自己的作品里还是在自己喜爱的其它作品里,我和布兰顿都乐于探究这样一个问题:做一个披着人皮的外星人有何感受。

泰勒:如果外星人真的来到了地球,并且碰巧读到了我俩的作品,那他们就会发现,人类一直对身为人类这一状态感到极为不适。我和帕姆经常说,我们就好比是在人类躯壳里叽叽喳喳的小机器人,因为人们的为人处世之道屡屡令我们感到困惑,他们似乎完全不曾思考过这些。而我们在此则是不断地尝试去促成一种对话。

(翻译:林达)