陈凯歌曾说:“我们一直被号召拍出无愧于时代的作品,但我们一直深陷于有愧于时代的泥潭,想跑,脚下却拖泥带水。” 一语道出了一个导演对现在电影市场的无奈,对电影审查制度的无奈。

作者:王新民

与陈凯歌多年没有见面了,但是我一直一如既往地关注着他的影片和言语。不久前,在凯歌把他的《道士下山》推上影屏的同时,也宣布走马上任上海大学电影学院院长,但愿他教书育人,培养出有思想、能创新的中国电影人!

(陈凯歌走马上任上海电影学院院长)

那是1987年初秋一天傍晚在芝加哥唐人街的一个华人餐馆里,凯歌、欧梵(李欧梵,著名文学评论家,美籍华人,先后在芝加哥大学、哈弗大学和香港中文大学担任教授)和我三人围席而坐。那天是我做东,啤酒下肚,谈兴甚浓。 席间凯歌说他想回国后拍《荆轲刺秦王》,构思已经有了,接着就把电影如何开场描述了一番。有着深厚文学和文学评论功底的欧梵教授听的津津有味,连声叫好!那天我点的菜中有凯歌喜欢的蒜蓉豆苗,这是凯歌文革期间在云南时能吃上的一道蔬菜,而那时在美国稍微好点的中餐馆这道菜肴基本上都有, 如果那时是在北京的话,这道蔬菜还难得一见。

谈起这类的文学作品和电影题材,凯歌和欧梵好像有说不完的共同语言,相见恨晚,越聊越来劲。可惜,数年后当我看到凯歌拍成的《荆轲刺秦王》,觉得有点意外,不像他原来设想的那种气派、故事场面与情节处理,电影上映后也没有多少“轰动”效应,难免感到遗憾!不知是他到真正拍这部片子时改了主意,还是另有原由。后来倒是张艺谋根据同一故事拍成的《英雄》有突破和看头,创造了票房。我那时在想“凯歌怎么啦?”

凯歌与我年龄相仿,欧梵比我们的年纪大一些,那时已经是芝加哥大学的教授了,先前从台湾来美国留学进而留在美国的大学任教,是美籍华人学者中一个有成就、有一定影响的人物。

他是我的忘年之交著名剧作家吴祖光老先生的朋友,是吴老在我来美国之前特地介绍我认识的。我到了芝加哥后就与他取得了联系并结交为朋友。他可以说是凯歌的“粉丝”,很长一段时间他一直把凯歌的《黄土地》当成在芝加哥大学的教学影片,讲授大陆的文学,而影片就是从我这里借用的。

他还曾经受芝加哥外交关系协会(Chicago Council on Foreign Relations)的邀请,带着我提供的《黄土地》在该协会的活动上放映并做了演讲,那天的活动我也出席了。他一直希望有机会与凯歌见面。这次在芝加哥唐人街餐馆的餐叙就是我为他们的初次会面安排的。欧梵教授对凯歌的文学功底有很高的评价,赞扬他书看的多。

芝加哥相会

早在此不到一年前,每年一度的“芝加哥国际电影节”与往常一样举行,初冬的芝加哥已经凉意十足了。那次电影节放映了凯歌的《大阅兵》,电影散场后电影节举办方邀请凯歌与媒体和观众见面,回答大家的提问。在活动结束时我走上前去,与凯歌打招呼并握手,在自我介绍时,凯歌略显突然和拘束,可能是因为我的“外交官”身份。

此后一聊起来,我们都当过兵,有相似的经历,更有共同认识的人,我的连襟的弟妹(北京人如此称弟媳妇)是凯歌的发小,同在北京电影制片厂的家属院成长,又是邻居,这一下就拉近了我们的距离。当时已经是晚上9点多钟了,凯歌饿的够呛,问我能否带他去中餐馆吃饭,我立即答应,便开车去了唐人街的“三禧大酒楼”。

进入饭馆,凯歌首先就问有什么蔬菜,听说有豆苗,立马要老板上这个菜,并说要蒜蓉的,说在云南时常吃这个菜,他喜欢这道菜,已经多年没有吃了。接着,我们天南海北聊了起来。

电影是一门艺术、是一种语言、是叙事讲故事,电影是一种特殊的文学。凯歌用电影手法带给我们的文学让文革后的中国大陆耳目一新。同样是用电影讲“革命故事“,凯歌的表现手法却与以前的中国导演不同,他更讲究用不同的电影语言,更讲究通过人的面部甚至“无语”来反映时空和情感,更讲究视觉,同样是荒野,却能给人以一种美的感觉。凯歌的电影,讲究的更多的是一种哲理,不管你同意还是不同意。凯歌从《黄土地》开始陆续推出的几部电影,让人们从电影里欣赏文学,独特的角度,巨大的视野,在那个年代是一个突破,为观众所喜闻乐见。刚刚从文革和禁锢中走出不久的中国观众,感到了一种震撼。

(《黄土地》电影海报)

(陈凯歌导演和张艺谋摄影在拍导演现场)

我非常喜欢凯歌的《黄土地》,那是真正的电影文学,里面的歌曲、音乐和在该片摄影张艺谋镜头里的陕北高原,很美,通过电影把过去文学里所描写的“美”视觉化地呈现在人们的眼前,这是过去中国的电影中很少见到的。声势浩大的“安塞腰鼓”和一些西北高原的风俗如婚嫁,就是从《黄土地》电影开始让大江南北和外国所认识的。

可能正因为凯歌的电影在当时的背景下实在地表现出了中国文化中某些固有的、过去不被人们用电影手法去揭示的一些东西,让电影观众五味杂陈,有感到新鲜的,有感到羞愧的,有感到不解的,也有感到不高兴的。

我知道因为《黄土地》上映后受到了一些批评,凯歌承受了“巨大”的压力。影片上映后遭到一些诽议,就连当时思想开放的一位领导人都提出过批评意见。记得他当时讲话的大概意思是,电影表现出的中国农村和农民也太落后了,希望多看到描写中国农村好的一面。这是我在出国之前,当时在中央机关工作时一次开会听传达领导人讲话中说的。 对这样的批评我当时并不认同,也感到不解。

电影中的故事说的是1930年代的事情,当时还是国民党统治时期,那不是解放前吗,说的又是八路军某文化干事到农村采风所经历的故事。陕北农村农民的苦日子,别说在1930年代,就是后来解放后不也在很长一段时间里照样落后和艰苦吗?!1980年代是大陆文革结束后的第一个十年,党和国家的一些领导人为一部电影出来说话(往往是批评),还时有发生。就别提文革以前的毛泽东批评电影《武训转》,文革中邓小平为电影《创业》和《海霞》鸣不平进而“状”告到毛主席作出了批示,……。那时文艺界中的一些作品问世后遭到官方媒体的“上纲上线”的评论及批评,屡见不鲜,有小说的、美术的(如“星星画展”)和电影的。

我当时很想知道凯歌受到了多大的压力,于是问凯歌:“到底发生了什么?有像外界传的那样受到那些批评甚至“批判”吗?压力大吗?”。凯歌显得很无奈,承认是遇到了压力,但没有多说所经历的那些不愉快的事情。他感叹拍中国现实或者某些题材电影的不容易。凯歌说到他很想拍文革题材的电影,不知道还会遇到什么样的事情。

恐怕这也是为什么凯歌在电影学院一毕业后,刚刚满腔热忱地接连拍完了《黄土地》和《大阅兵》,没曾想到会引起轩然大波,于是就欣然接受“美国亚洲协会”的邀请,来美国留学当访问学者,避开国内烦人的“政治氛围”。要知道,凯歌来美国时,正是国内“反精神污染”的那个时期。他很庆幸有机会能来美国看看,考察了解美国的电影教育、电影市场和电影业。

我在中央机关工作时也曾经参加过“电影审查”,对电影审查制度的“荒谬”有所了解。上个世纪的八十年代中期,电影局还在文化部,电影审查的地点就在北京西城区北太平庄小西天的中国电影放映发行总公司的一个小放映厅里。小电影厅里前排放着一、两排沙发,后面就是普通的座椅。每部国产和进口电影上映之前的审查都是在这里进行的。每次审查一部电影,起码文化部负责电影的副部长和电影局及部分有关单位的领导和工作人员是要到场的。

电影审查的做法和细节就不去多说了,那还是在一年没有几部电影出品的年代,不知道现在每年好几百部电影和电视剧出来后,有关主管部门现在又是如何“审查“的,审查的标准是什么,是否有立法,是否“忠实于宪法”?还有,他们看得过来吗、看得了那么细吗、看一遍就一切明白了、 ……!?

第二天,我再次开车到旅馆接凯歌出去转转,又聊了很多。凯歌爱看书,在我们这一代人中可以说是文学功底很好的,而且经历过文化大革命之后,思想上有很多反思,是很有见地,能独立思考,具有批判眼光的人。我们聊起了美国的电影导演,他对奥利弗 .斯通(Oliver Stone)非常欣赏,他们见过面,对斯通的电影作品敢于批判现实很佩服。我知道,奥利弗.斯通是美国著名的电影导演、剧作家和制片人,他的电影作品往往聚焦于二十世纪美国最有争议的政治问题,具有叛逆性。

1988年9月,我在芝加哥艺术博物馆(Chicago Art Institute)的艺术学院举办了《中国电影展》,其中放映了凯歌的《黄土地》和《大阅兵》。举办此次活动之前,我给在纽约的凯歌通了电话,邀请他专程来芝加哥一趟参加此次活动助兴,与观众见面。凯歌欣然应允。

开场的那天,芝加哥艺术博物馆的剧场座无虚席。我主持了“开幕式”,在台上开场介绍说:“文革后中国涌现出了一批青年导演,他们在中国电影界算是‘第五代’导演。他们的作品与中国文革中和文革前的电影相比,无论在内容上、表现手法上和摄影技术技巧上都有很大不同。‘第五代’导演的一位杰出代表就是今天晚上要给大家放映的这部电影的导演——陈凯歌先生。其实,你们大家可能已经见过陈凯歌了。如果不久前你们看过《末代皇帝》的话(之前不久美国刚上映了意大利著名导演贝托鲁奇Bernardo Bertolucci拍摄的《末代皇帝》,凯歌也是贝托鲁奇的朋友),你们可能记得电影中当‘小皇帝’要跑出皇宫紫禁城时,在午门城楼门口被一组卫兵挡驾,而敢于领兵挡驾‘皇上’的那位卫队长就是陈凯歌扮演的。现在有请陈凯歌。”场内随即响起了掌声。凯歌于是登上舞台用很不错的英文发表了讲话, ……。

那时的凯歌来美国一年多,英文大有长进。在80年代末,美国人认知的中国大陆的电影和电影导演,凯歌及其作品恐怕是仅有的。张艺谋当时还不太为美国人所知。

电影不以票房论“英雄”

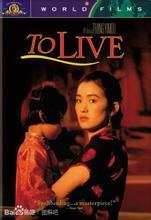

我知道,凯歌一直有拍有关文革题材的电影的念头。多年过去了, 如今凯歌已经年过花甲,是否还有那个想法、还有那股劲呢?至今我们还没有看到凯歌这类电影作品的问世。在与中国电影的审查制度的磕磕碰碰中,凯歌也许有了他新的想法。很遗憾,在我还没有看到凯歌这个想法的实现时,倒是张艺谋在1994年和2014年先后两次拍摄了有关文革题材的电影。一是《活着》(To Live),这部至今在国内还是“禁片”的电影,其实早已经通过盗版的光盘走进了千家万户,即使不让公开上映,看过《活着》的人包括中国各级的政府官员恐怕已经是数以亿计了。

我是在1994-1995年间(具体几月份不记得了)此片刚在美国上映时在芝加哥湖边密执安大道上的一家电影院看的。那天电影院座无虚席,放映时电影院里观众的气氛和《活着》一样沉重,我不知道美国人是否都看懂了,但是我可以看出《活着》作为一部电影被爱看电影的美国人作为一部真正的电影所认可,在美国产生了巨大的影响。

(《活着》的英文电影海报)

《活着》与其前后的《红高粱》、《菊豆》、《大红灯笼高高挂》等,为张艺谋在美国和国际影坛的迅速崛起,奠定了电影大师的地位和影响。这些电影的录像带和光盘(均有英文字幕)在美国许多学校和社区的图书馆里都有。

或许在凯歌留美的“空档”期间,曾经是凯歌“成名”影片的摄影师的张艺谋脱颖而出。张艺谋的才艺和智慧是不可否认的。几年前我在首都机场登机之前在机场书店的书架上看到了一本杂志,封面上显目的大字标题《陈艺谋与张凯歌》,封面的设计把凯歌和艺谋的艺术头像巧妙地暗化在电影胶片中。

我立即买了一本读了起来。文章的标题显然“借名”发挥,意思很明白,张艺谋是“高奏凯歌”了,而陈凯歌需要“艺谋”了。那是在张艺谋接连拍了一些商业大片(如《英雄》、《满地尽是黄金甲》、《十面埋伏》)票房价值上去后,媒体人对凯歌在拍完《霸王别姬》之后无更大的动作而发出的忧虑。媒体和电影评论界总是爱拿凯歌和艺谋比较说事,各种炒作从来没有歇息过。

在我看来,凯歌的《霸王别姬》、《与你在一起》、《梅兰芳》比起艺谋的《英雄》、《满地尽是黄金甲》和《十面埋伏》在文学造诣上更具优势,是既有深度又有思想性的电影,没有去迎合商业性的电影市场,没有去迎合市侩的观众欣赏水平。而一旦凯歌也去随波逐流,拍了部《无极》,不仅没有满足观众的“胃口”,反而是冷嘲热讽和铺天盖地的批评。在我看来,《无极》是凯歌的“滑铁卢”,是“凯歌电影质量”的一次倒退。人们不仅会问,中国电影何去何从?

(拍摄《霸王别姬》与张国荣、巩俐在一起说戏)

无独有偶,艺谋也来了一个《三抢拍案》,让人大倒胃口。说来也奇怪,那几年中国电影界这些大师作品的接连“问世”,似乎与中国社会浮躁和腐败氛围的发展“与时具进”。接着,艺谋因为“超生”的绯闻等被推上了媒体和公众舆论的风口浪尖。我开始对曾经带领中国电影走向世界的这些曾经充满活力、生气和具有批判眼光的“第五代”导演的变化深感忧虑。中国电影界两个标志性的人物陈凯歌和张艺谋到底怎么啦?

去年在北京,我看了刚上映的张艺谋拍的《归来》,这是近年来难得的一部有关文革题材的电影。经过文革的我们这一代人对《归来》普遍看好,知识界和媒体对这部电影给予的肯定是主流意见,尽管有人嫌它批判文革的“劲还不够”。如今五十来岁以上的几代人都懂得这部电影的意义,也理解拍这样一部电影在现今的中国还是需要胆量和“技巧”的。在拍完《山楂树》之后,艺谋又拍了《归来》这部有意义、有价值的电影,其票房虽然远不比《泰囧 》之类迎合市侩的庸俗或者“纯娱乐”的电影,但这是中国电影真正需要的,是时代的一种召唤。此时,人们感叹“艺谋归来“了!

(张艺谋电影《归来》海报)

此前凯歌的《赵氏孤儿》上映后也受到了人们的欢迎和肯定,许多人都说这是在他的《霸王别姬》之后又一部从艺术和深度上都有一定创新的好电影。一个导演一生不可能总能拍出部部都好的电影,高高低低就像人生,不足为奇。

《道士下山》是凯歌的新作,比起凯歌先前的作品未必有哪些超越,但是总比《无极》这样的败笔更能让人看到凯歌的“手艺”。至于社会上对《道士下山》的争议,我认为何必在意,实属正常,世俗社会,无奇不有吗。如果说有什么意外的的话,那倒是如果有道士出来说话指责的话,恐怕反而是没有按道教最基本的“与世无争”的教义修炼好。

我从来认为电影不以票房论“英雄”。说“艺谋归来“,就是认可“电影不以票房论‘英雄’”。说“凯歌再起”,也是对“电影不以票房论‘英雄’”观点的赞同。

电影的票房价值从来不是衡量一部电影的真正价值的尺度,尤其是在今天这个时代。这个道理就跟世界上许多绘画大师在生前穷苦潦倒,画作问世后卖不出去或者卖不了几个钱,画家的“票房”不佳,但他们却是最享有盛名和流芳百世的真正的世界级艺术大师和作品。小说有很多,但不是都可以流传世代而经久不衰的、不是都可以称为经典的作品。

就是在美国,“奥斯卡金像”得主的影片(最佳影片奖)大多都不是当年票房最高的,而往往票房最高的那些电影又大多没有得到过“奥斯卡金像奖” (当然有些影片在获奖之后才助推了其票房,这很正常)。 “奥斯卡金像奖”的正式名称叫“学院奖”(Academy Award),之所以叫“学院奖”就是必须具有相当的文学性、艺术性和思想性,甚至有某种“批判“性。当然,获得过“奥斯卡”的电影也未必都是最杰出的。中国人和中国文化界没有必要去争一个“洋”奖,毕竟那是美国的艺术成就奖,评奖中的偏见谁也不可否认。能够得到13亿人中大多数人认可的电影不管拿到拿不到“奥斯卡”,本来就无所谓,不见得比那些获奖的外国电影差,我们要有这个自信。过去中国电影界老拿在外国得奖回来吹嘘,电影出品人和导演也都喜欢走“出口转内销”的“捷径,这并不值得提倡。当然,中国也得对“墙内开花墙外香”的事情认真反思!

凯歌曾经说过:“我们一直被号召拍出无愧于时代的作品,但我们一直深陷于有愧于时代的泥潭,想跑,脚下却拖泥带水。” 一语道出了一个导演对现在电影市场的无奈,对电影审查制度的无奈。同样的,是否也道出了对导演本身不得不去迎合市场和票房价值的无奈呢?

《道士下山》中有一句台词:“人生无非是上山下山”。 凯歌如今走上了上海电影学院院长新的岗位,但愿当了“领导”而不是高就,《道士下山》不是“导演下山”“金盆洗手”, 不是凯歌的封山之作。

我期待凯歌下一个能称为传世佳作的电影问世,让观众在看完电影走出电影院时会激动、会思考、会味,甚至会再想看一遍。但愿凯歌登山不止,再创辉煌,凯歌毕竟具备有这样的艺术才能和文学功底!

王新民

2015年8月写于瀚海阁

本文在2015年11月17-19日在北京举行的“财经年会”和“中国公益论坛(年会)”之际由《财经(年刊)》刊登发表。经《财经》杂志编辑同意,作者继而在其他一些网络媒体发表。《财经(年刊)》发表时对原作略有修改。