乔布斯见证了我们与计算机一起走过的旅程。他是一个令人信服的讲述者,让我们相信他所创造的机器真的是我们的一部分。以致于当他去世时,我们身体的一部分也随之消失了。他就是我们的“父”。

撰文:Tim Adams

编辑:张晓君

翻译:赵萌萌

纪录片《乔布斯:机器人生》中的冲突在电影《乔布斯》中被戏剧化表现

乔布斯“不是个称职的父亲,但他见证了我们与计算机一起走过的旅程”

自2011年史蒂夫•乔布斯(Steve Jobs)因癌症去世后,他的神话只增不减。《卫报》专栏作家蒂姆•亚当斯(Tim Adams)详细论述了乔布斯身后事之种种,并和两部关于乔布斯的新片(一部电影和一部纪录片)的导演丹尼•博伊尔(Danny Boyle)、亚历克斯•吉布尼(Alex Gibney)谈了谈这位神秘而复杂的苹果公司创始人。本刊授权编译,未经许可不准转载。

《史蒂夫·乔布斯》中文预告

硅谷的亿万富翁们心怀着漫无边际的数码梦。最近,他们把目光转向了终极挑战:中断死亡。他们想要永生。

PayPal的创始人彼得•泰尔(Peter Thiel)、谷歌的拉里•佩奇(Larry Page),以及甲骨文(Oracle)的拉里•埃里森(Larry Ellison),都斥巨资投入了这类项目:有的是从进化史中搜寻长寿的秘诀,有的是为改进他们与生俱来的DNA,或是研究如何复制和保存人类脑回路,关键是让意识在肉体死亡后还能以数字的方式继续存活。和世世代代的大人物、自大狂们一样,他们也拒绝相信自己无法掌控自己的命数和死亡的本质。

不过,“永生”有很多种形式。老掉牙的神话和传奇也算一种。史蒂夫•乔布斯于2011年10月去世,享年56岁,距他被诊断为胰腺癌已有八年。他早逝的悲剧在很大程度上都是因为尽管他能违背语法,说到做到“不同凡想”(think different),但就连他也对致命的癌细胞束手无策。

实际上,这位苹果联合创始人的固执与傲慢支配了他最后的人生。在他拿到癌症的初步诊断后,他把医生建议的手术时间延后了九个月。这段时间里,他沉迷于在网上搜索各种“替代疗法”,还接触了一位灵媒,但九个月后,一切都为时已晚。

乔布斯在他的一生中孜孜不倦地寻求着另类的真理。作为一个提倡“永久更新”的人,他的想法并不令人意外:他认为死亡——这一大自然固有的淘汰机制,是“生命最伟大的发明”。他也深知,他在快速更迭的科技领域所做出的贡献必将被他人超越。

不过,虽然他从未明确支持过将自己的意识植入数字回路的想法,但他退而求其次,使他的产品成为了他独特哲学的载体。他去世后,世界各地线上线下出现了大批虔诚的哀悼者,他们在苹果店外通宵守夜,在镜头前致以悼词,用偶像的图像重新设计了各种苹果标志,或高举iPad让屏幕上的蜡烛发出耀眼光明——这些并非没有原因。乔布斯曾经是,似乎将来也会是他们的设备中永恒的灵魂。

“我有时信仰上帝,有时不信,”乔布斯对他所选的传记作者沃尔特•艾萨克森(Walter Isaacson)说。“我觉得,信与不信也许各占一半。但自从我得了癌症,我会更频繁地想到上帝,也发现自己愈发相信了。也许因为我愿意相信有来生,这样的话,你在死去时就不会全然消失…你所累积的智慧,会以某种方式继续存在。”据艾萨克森回忆,接着乔布斯停顿了一秒,说:“唉,但有时我觉得人生就像一个开关键。按一下,你就消失了。这也是我不喜欢在苹果设备上放开关键的原因。”

乔布斯所创造的iPod、iPad和iPhone这些个人设备有种神秘的特质,它们带有一种“生命力的幻象”。和我们一样,它们会休眠,然后醒来,整个系统带着完整无损的记忆(无论是它们的还是我们的记忆)继续运行。就连那些被淘汰的苹果产品——比如奄奄一息的iMac和笨重的MacBook小白,它们从开箱到成为“古董”也只有短短几年的时间,现在都堆在了阁楼和垃圾场——从理论上说也可以“复活”,而它们身上还带着用户曾经的生活轨迹和梦想。

“来生”没那么容易编排

乔布斯曾有大把的时间去思考自己能为世人留下什么,而作为一个控制狂,他几乎没有听天由命,这也是意料之中的。他在一生中所做的每件事,似乎都没有脱离过他自己的以及苹果的品牌,连死亡也不例外。

他之所以选艾萨克森为他的传记作者,部分原因无疑是这位作家曾经写过一本饱受赞誉的爱因斯坦传。乔布斯曾表示,爱因斯坦也是一位“不同凡想”的人,让他有一种亲近感。(艾萨克森还写过一本亨利•基辛格[Henry Kissinger]传记,或许这本才更适合作为写马基雅维利式人物的练手。)为了这本计划在他死后出版的传记,乔布斯尽其所能,亲身担纲了舞台导演的角色——大到让艾萨克森做了大量采访,请那些认识自己的人尽量配合,小到为传记挑选封面照片。

不过,“来生”没有那么容易编排。在乔布斯去世四年后,这两部即将问世的电影严重偏离了他曾准备的简报。一部是《史蒂夫•乔布斯》(Steve Jobs),由丹尼•博伊尔(Danny Boyle)执导、阿伦•索金(Aaron Sorkin)担任编剧[作为《白宫风云》(The West Wing)和扎克伯格(Zuckerberg)传记电影《社交网络》(The Social Network)的编剧,他绝对是不二人选]的故事片,大致上是基于艾萨克森所著传记的前半部分,以1998年的iMac发布会作为结束。迈克尔•法斯本德(Michael Fassbender)在片中扮演这位不完美的悲情英雄。

《史蒂夫•乔布斯》剧照 丹尼•博伊尔执导;

迈克尔·法斯本德饰史蒂夫•乔布斯;

图片来源:Francois Duhamel/AP

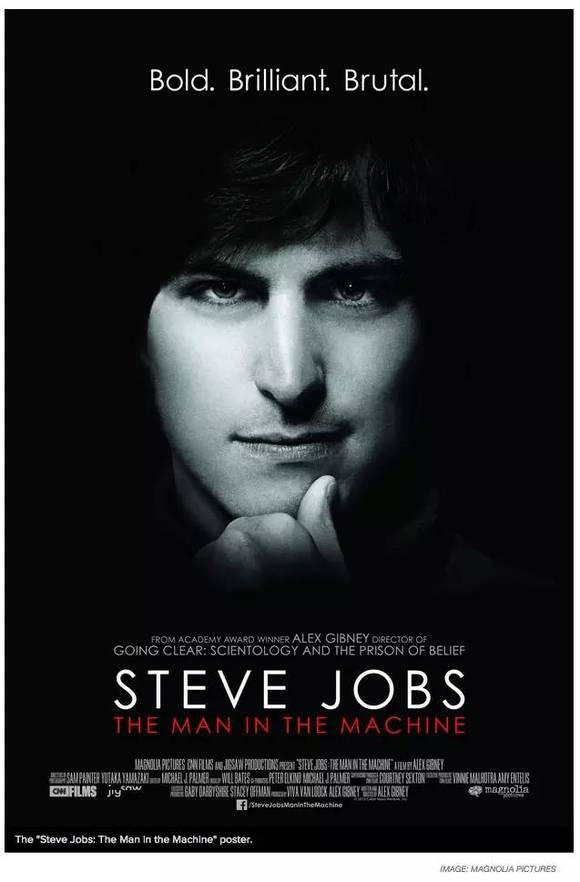

《史蒂夫•乔布斯:机器人生》(Steve Jobs: Man in the Machine)是一部精彩的纪录片,由阿历克斯•吉布尼(Alex Gibney)执导(他最近因为另一部讲邪教的纪录片——关于科学教的《拨开迷雾》[Going Clear]而广受好评)。这部纪录片只为寻求一个答案:为何史蒂夫•乔布斯的去世给人们带来如此大的影响?

《史蒂夫•乔布斯:机器人生》 电影海报

从某种程度上来说,这个问题也是探究“我们为何对数字技术如此热爱”。两部电影在美国上映后所引发的初期反应,为这个问题提供了一些答案。乔布斯的朋友和助手对他的极度忠诚来自于他的启发和要求。

好争辩的乔布斯在Alex Gibley的记录片《机器人生》里

图片来源:Allstar

苹果公司的首席设计官、乔布斯的挚友乔纳森•艾夫爵士(Sir Jonathan Ive)在接受《华尔街时报》(Wall Street Journal)的采访时还没有看过索金的电影,但他从朋友那里听来的信息足以证明了他“最初的恐惧”——这部电影描绘了一个“我根本不认识”的人。他的反应和约翰•特拉沃尔塔(John Travolta)对吉布尼揭露科学教的评价一致:“我不喜欢。我还没看,而且也不想看。”

库克痛恨这两部影片

把这两部乔布斯的影片对照看的一个作用是,这样能客观地对法斯本德所扮演的乔布斯与吉布尼纪录片镜头中真实的乔布斯进行比较。

两部影片的重点都放在了乔布斯最常被奉为神话的早年生涯:他先是被亲生父母遗弃,又被第一对养父母拒收,因为他们想养一个女孩,这给乔布斯留下了情感创伤;他与加州嬉皮文化的“热恋”终止于和女友克里斯安•布伦南(Chrisann Brennan)有了一个孩子(多年来他一直在法庭上否认他和丽莎的父女关系。但他把苹果的第一台个人电脑命名为丽莎);对于身边亲近的人,他的抛弃和鼓舞同样轻而易举;他对于完美的要求是冷酷无情的,经常令人难以忍受。

你在吉布尼的纪录片中所看到的冲突的现实,都被法宾斯基用戏剧化的细节表现了出来。两部电影都没有把乔布斯刻画成一个讨人喜欢的年轻人,但是它们都能让你感受到他那令人难以抗拒的个人魅力。

对于乔布斯在电影中表现出的专制,艾夫坦言,乔布斯是一个不会让步的老板,但他还说:“那不代表他就是个混蛋。你可以有个从不跟你吵架的老板,但你也就不会有现在的手机了……他的儿子、女儿、遗孀、挚友都(对这两部电影)感到无比的困惑和沮丧。我们一边纪念和颂扬史蒂夫•乔布斯的一生,一边又拍出这种电影,里面那人我根本不认识。”

蒂姆•库克(Tim Cook)在乔布斯去世前两周就接替了苹果首席执行官的位置,他还曾提出把自己的部分肝脏捐给他的老板,以维持他的生命。在一次史蒂芬•科尔伯特(Stephen Colbert)的采访中,他说这两部电影是“投机取巧”,而且和其他人一样,虽然他也没看,但他说他痛恨这两部电影,因为他知道乔布斯的形象被歪曲了,他说乔布斯“是一个了不起的人…是一个让你愿意拼尽全力为他工作的人”。

索金对此做出了回应。他建议库克应该在看了电影之后再发表评论,他说:“你们中国工厂里有大量童工装配手机,每小时的工资只有17美分,你还好意思说别人‘投机取巧’。”他后来为这句话道了歉。

这是一个奇特的世界。拍一部关于名人的电影或纪录片,比如像乔布斯这种令人瞩目的、立于全球文化中心的人物,显然会被认为是“禁区”或是投机取巧的行为。但是在狂热的科技发烧友们看来,这似乎是公认的智慧。

曾任纽约城市大学数字新闻学教授、BuzzMachine博客的创始人杰夫•贾维斯(Jeff Jarvis)特意把索金的电影比作一种异端邪说,说那是一个充满嫉妒情绪的作品,贩卖“新媒体不可信”的错误观点。贾维斯在他的新书中把乔布斯比作西方活字印刷术的发明人约翰内斯•古登堡(Johannes Gutenberg),他认为两个人都是“通过反复尝试、远见卓识和坚定决心,成就了伟大的事业”。

他还认为索金拍摄关于扎克伯格和乔布斯的电影是“恶意的行为”,他写道:“如果说他们两个是莫扎特,那索金就是萨列里(Salieri)。他永远也成不了像他们那样伟大的艺术家。他们和他们的影响力将世世代代被铭记——不是因为索金的两部电影,那很快就会被遗忘;而是因为他们对世界做出的改变,是索金本人以及索金作品中假想的总统和记者想也不敢想的。但索金偏偏要把他们拍成该死的、讨厌的极客。真是可怜。”

苹果教与“黑客成长史”

在读这些评论或看任何一部乔布斯电影时,很难不去思考苹果公司的创立与一个宗教的诞生之间的相似之处。

1984年,乔布斯倚靠在最初的Macintosh 128K个人电脑上。

图片来源:Bernard Gotfryd/Getty Images

索金的故事围绕着三次产品发布会展开,首先是初代麦金塔(Macintosh),然后是命运多舛的NeXT电脑,那是乔布斯被赶出自己亲手创建的公司之后发明的,最后是他作为苹果的拯救者凯旋而归,发布会上推出的是由艾夫设计的彩色iMac。

吉布尼在他的纪录片中也明确地指出,这些产品发布会胜似传教。在iPad发布时,乔布斯开创了一个壮观的景象,他把平板电脑带到了硅谷,向“信徒们”展示他们的奇迹。当然,就像所有狂热的宗教运动那样,你要么从一开始就会信仰并“觉悟”,要么从一开始就不会。

和每一个老苹果用户一样,自从1991年我迷上麦金塔桌上电脑之后,我就再没用过任何其他牌子的电脑或手机,这种感情令人既熟悉又好奇。“简约”的魔力、技术的直观质感、对空洞的大型计算机以及费解的软件的反抗,永远是难以抵制的诱惑。这一事实不仅体现在吉布尼纪录片中,#iSad标签下数百万人为乔布斯的离去而哭泣——一个小男孩说“史蒂夫•乔布斯发明了一切!”——而且丹尼•博伊尔在索金编剧的电影中也在技术上向乔布斯致敬。

在乔布斯父母的车库中,乔布斯与苹果联合创始人史蒂夫•沃兹尼亚克,1976年。

图片来源:DB Apple/DPA/Press Association Images

博伊尔用16毫米胶片拍摄了第一场戏,也就是第一个产品的发布会,把乔布斯早年的奋斗做成了一种“黑客成长史”的感觉——他和联合创始人史蒂夫•沃兹尼亚克在父母的车库里“改变世界”。

在第二部分,流放和复仇,他换成了35毫米,最后一个产品发布会用的是高精度的高清数码摄录机。随着故事的发展,可以看到技术有很大提升,但最初那纯真的、以人为本的雄心似乎遗失了:这个隐喻似乎也为研究苹果所代表的光鲜、兴奋的企业称霸世界之浪潮提供了一个有效方式。

乔布斯本来的样子

带着这样的想法,我先后采访了博伊尔和吉布尼,询问了他们如何接触他们的采访对象,以及觉得自己了解了多少真相。

我首先问了博伊尔:“先不说别的,在制作了几个月的乔布斯电影之后,你是否爱上了乔布斯?”

“我当然为他着迷,”他说。“我决定拍这部电影的原因之一,就是对于他的某些东西,我可以感同身受。他与丽莎的父女关系是剧本的核心,也是我真正感到认同的部分。我希望自己不像他那样在父女关系中那么极端,但我也不能保证我在自己和子女的关系中就能做到完美。所以在这方面我对他有同情。但是在其他方面,他不是一个我能称之为英雄的人,他不是。”

“这个剧本的精彩之处就在于它的毫无保留。这电影的确不是对他的赞颂,他也不是一个特别让人喜欢的人,但是通过迈克尔的表演,你就会被他吸引,被他看待世界的方式吸引。我觉得那就是他本来的样子。我想说,虽然人们在他去世四年后依然在围着他转,但他不是英雄,我心目中的英雄是像沃兹(史蒂夫•沃兹尼亚克)那样的人。或是蒂姆•伯纳斯-李(Tim Berners-Lee)那样的人,能够无私地贡献出自己的权力。金钱不应该凌驾于知识之上。但乔布斯肯定不同意这个观点……”

在某种程度上,按沃兹的话说,博伊尔和索金的电影也像是一种福音书。从很多方面来说,沃兹是苹果的革命性个人电脑概念的幕后天才,乔布斯也把他的黑客思维营销得极为成功。我问博伊尔,沃兹尼亚克为这部电影做过什么吗?

“他当然索金的一个重要的信息来源,”他说,“他加入进来,和演员们沟通。他很赞赏这部电影。幸运的是,他的确很喜欢它。如果他不喜欢,早就直言不讳了。”

片中的沃兹尼亚克由赛斯•罗根(Seth Rogen)扮演,所以他们两人自然走近了些。沃兹尼亚克是个业余魔术师,他和罗根经常一起去魔术城堡(Magic Castle)——洛杉矶的一个魔术师俱乐部。博伊尔认为沃兹尼亚克是这部电影的诚意所在。“赛斯和沃兹长得一点儿都不像,”博伊尔说,“但他身上有一种非常温雅绅士的气质,同时又很有喜剧天才。他的正直和天赋是不可分割的,他是这个角色的最佳人选。就像沃兹曾对乔布斯说过,‘正直和天赋并不是二元对立的……’”

莎士比亚式的悲剧英雄

既然这部电影是一个故事片,而且涉及到了一些备受争议的话题,尤其是乔布斯对布伦南和女儿的冷酷无情,那么我想知道,博伊尔在多大程度上还原了真相?

“有很多遗漏的东西,但我相信影片会给人很真实的感觉。为这件事辩护是很难的,只能干巴巴地讲。你怎么能说它是真实的,或不是真实的呢?我们认为电影里的一切都是真的,但当然不是故事的全部。我们过去常说,这有点像莎士比亚——你先了解一些关键事实,然后再通过这些事实去探索自己对他的评价。”

从这个意义上来说,最近扮演了《麦克白》(Macbeth)的法斯本德在硅谷找到了一个合适的莎士比亚式的悲剧英雄——一个被狂妄自大毁灭的天才。博伊尔在他人生中遇到过其他这样的人吗?

“是的,”他说,“我遇到过像他这样的人。制片人斯科特•鲁丁(Scott Rudin)向我们推荐了这部电影。在片场,我们常说这部电影就是他的心声。当然这个‘他’指的是乔布斯,也可以指索金,我也可以说是鲁丁;它也成为了迈克尔•法斯本德的心声,也许也是我的心声。但是没错,我和好几个类似于乔布斯的人合作过。他们都不会妥协,但他们一旦妥协,要格外小心,因为妥协的背后有一些你尚未察觉的隐患。我们也常说影片的第二部分——也就是乔布斯被驱逐的那段经历——他的意图是一股涌动的暗流,除了他没人知道。”

我问博伊尔,这些年来他是否使用苹果的产品,不出所料,他说是的,“创意人士一直是苹果的‘通道’,他们是特洛伊木马,”他说,“乔布斯也有这种想法,所以他游走在艺术和科技之间,而我们这些搞艺术和传媒的人,帮他放大了这个交叉点。”

我还提到,在苹果成为全球最有价值的公司的崛起之路上,在乔布斯从代表离经叛道到影响无处不在的旅程中,我们都是“同谋”。博伊尔是否也想通过电影对这种“同谋论”做出评价?

“我想是的。虽然最终的落脚点是人物本身,讲一个父亲和一个女儿。但我也的确想试着阐述一下我们与这些大公司之间的关系。所有的公司都很容易遭到批评,银行、石油公司、医药公司,他们都已经被科技公司取代了。目前而言这些科技公司的处境非常有利。政府不再有能力抵制他们,法律也不会那么快出台。我想拍这个电影也有些这方面的原因,我觉得我们必须要认识到他们的角色。我是说,他们不仅削弱了新闻业,还掠夺了新闻业的收入。如果你想从负面角度看这个问题,也是完全有理由的:是他们造成了现在这个局面,没人有能力写他们的故事了。他们的触角对世界结构的影响太深远,而且他们在同一时间既成为了作者又成为了评论家,这是很危险的事。这恰恰也是乔布斯曾经对IBM的谴责。”

从《公民凯恩》得到的启发

显然,我认为科技公司的触角也深入了电影领域。

《史蒂夫•乔布斯》本来是要由索尼影视(Sony Pictures)制作,并由曾经与索金合作过《社交网络》(The Social Network)的大卫•芬奇(David Fincher)担任导演。扮演乔布斯的人选是克里斯蒂安•贝尔(Christian Bale)或莱昂那多•迪卡普里奥。但最终,芬奇退出了,包括梅根•埃里森(Megan Ellison)(计算机公司甲骨文的行政总裁、乔布斯的故交拉里•埃里森[Larry Ellison]的女儿)在内的几个投资人拒绝投资,所以斯科特•鲁丁被迫去找环球(Universal)合作。后来索尼的电子邮件被朝鲜间谍侵入(为抗议罗根的电影《刺杀金正恩》[The Interview]),所有这些激烈的内部机密都被公开了,博伊尔还因此受到牵连。

“这部电影拍得很艰难,有很多原因,”博伊尔笑着说,“在索尼退出后,我们用一天时间逛遍了好莱坞,花了几个小时向那些公司推销这个电影,想找到一个愿意合作的公司。我们也试着向认识乔布斯的、或与他合作过并受到他影响的人推销这部电影。最终我们得到了一些合作意向,还算不错,然后我们选择了环球。在艰难的处境下,他们对我们的支持可谓是业界典范。但我现在还不能说太多,但我希望有一天可以说出来。目前我只能说他们帮了我们很大的忙。”

博伊尔所说的“触角”也压榨了电影的生命力,吉布尼对此也有同感。他在CNN的支持下拍摄了他的纪录片。即使作为一个拍摄过科学教运动之后还能“幸免于难”的人,吉布尼都坦言这次的拍摄经历“极其艰难”。他先是给乔布斯的遗孀劳琳•鲍威尔•乔布斯(Laurene Powell Jobs)打了电话,最初他还抱着信心,觉得她会参与这个纪录片。

“但是之后,”他说,“电话预约被取消了,而且我再也没联系到她。我又开始去联系苹果公司的前高层,但慢慢发现她禁止所有人跟我对话。她对整个项目的影响很大。太艰难了。但从某种意义上来说,我也从中得到了一些启示,我不一定要做一个权威的纪录片,我可以把它当成一次公路旅行,然后在路上再为这段旅程赋予意义。这个想法是从《公民凯恩》(Citizen Kane)那里得来的:根据你能拿到的材料来讲故事。”

《公民凯恩》电影海报

所以,吉布尼找到的被访者,大部分都是曾被乔布斯背叛,或曾被逐出苹果公司的。他以丽莎的母亲克里斯安•布伦南(Chrisann Brennan)的感想,以及乔布斯年轻时最好的朋友丹尼尔•科特克(Daniel Kottke)的回忆来为他的电影增色。他们曾一起游历印度,科特克也是苹果公司的第一位员工(但乔布斯没有给他优先认股权)。

他们似乎仍对乔布斯的冷酷感到困惑不解。也许最有发言权的是鲍勃•贝尔维尔(Bob Belleville),乔布斯曾让他负责第一台麦金塔的项目,但后来又把他赶出了团队。三十年后,这位看起来温文尔雅的工程师仍未走出那次事件的阴影。不仅是因为被背叛,而且他对乔布斯仍有感情。说起那几年,他不禁潸然泪下。

“鲍勃•贝尔维尔的确是整部纪录片的核心和灵魂,”吉布尼说,“这有些难理解。我问他为什么哭,他却不知从何说起。他对史蒂夫的感情非常复杂,这也是我觉得很有意思的部分,而且我也没有预料到。我本来是想从他那里得到一些早期Mac电脑的真实细节。我知道鲍勃曾经和史蒂夫一起去了日本,我对日本这段也很感兴趣,但我没想到他对乔布斯的情感如此深厚。”

从禅宗中获得设计灵感,在硅芯片中看到神性

对于消费者为何因乔布斯的去世而如此难过,吉布尼也是以这个人物的矛盾点来引出答案。他特意详述了乔布斯的禅宗理念对于苹果公司发展的重要性。乔布斯令自己深信自己成为亿万富翁的过程是一次精神之旅。[在他的家人依照他的遗愿、在斯坦福大学举办的追悼会上,阿尔•戈尔(Al Gore)前来致辞,波诺和马友友也来到现场演出。每位出席者都得到了一个棕色的小盒子作为礼物,里面是帕拉宏撒•尤迦南达(ParamahansaYogananda)所著的《一个瑜伽行者的自传》(Autobiography of a Yogi)]。

帕拉宏撒•尤迦南达 《一个瑜伽行者的自传》

“我觉得沃尔特•艾萨克森对禅宗不是太感兴趣,”吉布尼说,“他认为史蒂夫是从禅宗中获得了一些设计灵感,仅此而已。但我对禅宗很感兴趣。事实上他有一个长期的精神导师乙川弘文(Kobun Chino),这让他和劳埃德•布兰克芬(Lloyd Blankfein)(高盛的掌门人)截然不同。”

纪录片中有一个令人难忘的瞬间,那是吉布尼一段尚未公布的素材:一位禅僧回忆乔布斯在18岁时第一次来找他,并向他坦言自己有一种‘被选择’和开悟的感觉。乙川弘文让乔布斯证明他得到了这种启示,后来乔布斯带着苹果的第一块电路板回来了。

他自我神秘化,奉行素食主义,笃信甘地式的禁欲主义并将它融入产品中,钟爱极简设计,在硅芯片中看到神性所在,方方面面表明乔布斯似乎从未抛弃他想要成为一个僧侣的志向。不过那不意味着贫苦的生活。吉布尼在纪录片中也表达得很清楚——不断寻找避税方法、对中国iPhone组装线上的低收入工人的恶劣环境熟视无睹、允许非法回溯股票期权——乔布斯和苹果公司对金钱的重视丝毫不亚于精神追求。

“很多人都说史蒂夫不在乎钱,”吉布尼说,“我觉得从某些方面来说他们是对的,比如他并不热衷于给自己买很多昂贵的东西,但他会认为钱能让你在人前保持体面,而且钱也很关系着他能否感到被人欣赏。这是一种从情感上证明自己的方式,上帝作证,他可得到了不少。”

“他本可以捐出一些钱,但事实上他一分也没有捐。有个很出名的故事,我没法在电影里讲。他回到公司之后说,‘我想让公司给我买一架喷气式飞机。’我不知道要多少钱,也许要4500万美元。有人说,‘史蒂夫,是这样,如果我们给你买了飞机,我们还要交税,所以最后要花将近两倍的钱。不如以公司的名义买一架飞机,然后你想用的时候就用?’他回答道,‘不,给我买架飞机。’”

在纪录片中,吉布尼也承认自己跟大家一样被苹果产品征服了。做了这部电影,有没有帮你消除这种虔诚?

“我觉得有,”他说,“现在我只是把手机当成一个工具。史蒂夫用非常聪明的方式表达出来:使用苹果产品意味着你成为了“那种人”。这就像瑞文戴尔(Rivendell)的精灵们给了你一把能让你消灭半兽人(orcs)的远古精灵之剑(elven blade)(出自托尔金《魔戒》)。就像是一个诞生于‘反主流文化’中的设备。这就为我们如何看待这些公司又遗留了一个问题。乔布斯的天才之处,在于消除了人类和工具之间的界限:如果你批评苹果,你就是在批评所有使用苹果产品的人。‘什么?你是在批评我吗,我的家庭照片都在这个上面!’我做这部电影,不是为了一个简单的展示,或者告诉大家什么是好的、什么是坏的,然后让人去抵制这个产品,而是指出这些矛盾点,提出这些问题。”

2011年10月6日,美国旧金山,在苹果商店里贴满了悼念史蒂夫·乔布斯的便签。

图片来源:KevorkDjansezian/Getty Images

关于那个最根本的问题,在乔布斯去世时,为什么这么多人如此在乎一个亿万富翁能不能即刻升入天堂?吉布尼的回答也能令他满意吗?

“我觉得影片的结尾没有给出答案,”他说,“我用自己的想法给出了一些答案,但如果我有明确的答案,我就会把它放在结尾,而不是把乔布斯的头像叠加在我的头像上了。但我觉得那个部分是:他本人就是‘父’。即使我知道他不是个称职的父亲,我也还是要这么说。他见证了我们与计算机一起走过的旅程。他是一个令人信服的讲述者,让我们相信他所创造的机器真的是我们的一部分。以致于当他去世时,我们身体的一部分也随之消失了。他就是我们的‘父’。”