在上世纪末的黑人新写实主义电影中,作为主要角色的青少年多能历经艰苦,终至蜕变为成人,同时发展出一套关怀其自身社群的政治。

来源:海洛创意

按:在28年前4月的洛杉矶中南区,卫星拍到了每隔一分钟便新燃起的三起大火。这大火并非自然的异象,其源头在于非裔青年罗德尼·金被洛杉矶白人警察殴打,而警察被判无罪,引发非裔美国人社群的强烈不满与愤怒,后来酿成暴动。28年后,我们在社交网络上见证了明尼苏达州黑人男性乔治·弗洛伊德之死,以及之后蔓延美国多个城市的、针对种族歧视和警察暴力的大范围的抗议示威活动。

台湾学者、“中央研究院”欧美研究所特聘研究员李有成在《逾越》一书中记录了上世纪的罗德尼·金案和之后的暴乱,以及上世纪90年代美国流行文化中对种族冲突和警察暴力的描画。

与70年代一些剥削黑人的电影相比,无论是对角色的描画还是对城市问题的揭露,90年代的黑人新写实主义电影都发展出了新的话语与隐喻。以《街区男孩》和《社会威胁》这两部黑人电影为例,李有成指出,影片中的黑色洛杉矶是个全然被围堵的空间,“不仅影片中的角色几乎不曾离开他们活动的生活空间,一不小心离开了即招来危险——虽然未离开不见得就没有危险。”《街区男孩》的特利和瑞奇开车误闯“出”黑人的活动空间,马上就被洛杉矶警察局的警员逮捕并加以羞辱;在《社会威胁》中,角色驾车进入不属于他们的空间时即被警察痛殴,并被丢掷在墨裔美国人的社区。“地景军事化”和“恐惧生态学”是如何形成的?黑人与其所身处的空间是如何互动的?种族之间的监视与控制关系是如何实践和达成的?

李有成以“逾越”为题,指的是非裔美国人试图逾越的不仅是美国文学与文化的霸权典律,同时有意借其文学与文化实践,逾越美国社会中由种族或族群所蛮横界定的政治,经济以及文化疆界。前仆后继,不断冲撞与逾越,希望最终改变这些不公不义。

文 | 李有成

1992年4月30日美国西部时间3点47分,由美国国家海洋与大气管理局(National Oceanicand Atmospheric Administration)所操作的人造卫星在绕行地球时经过美国的太平洋海岸,卫星上的高分辨率辐射仪拍摄到一个极大的温热异象,此异象广达85平方公里。这个异象的影像由圣地亚哥传送到位于夏威夷大学的卫星海洋学实验室(SatelliteOceanography Laboratory),由一群地质物理学家分析。这些地质物理学家后来指出,这个极大的温热异象正好“与洛杉矶中南区对应,在拍得影像之前的三个小时,此处平均每隔一分钟即有三起新的大火”。

这起大火其实自4月29日即已开始。在非裔美国青年罗德尼·金被洛杉矶白人警察殴打一案中,白人警察全部被判无罪,引起非裔美国人社群的强烈不满与愤怒,后来酿成暴动。非裔美国人群居的中南区首当其冲,与之邻近的韩国城(Koreatown)也受损惨重。戴维思(Mike Davis)在结束其《恐惧生态学:洛杉矶与灾难的想象》(Ecology of Fear: Los Angeles and the Imagination of Disaster)一书时,以人造卫星取得的影像描述这场暴动以及由此暴动引起的烈火:

……罗德尼· 金一案引发的暴动虽然集合了千千万万愤怒与绝望的个别行动,但从绕行地球的轨道上看却只是单一的地质物理的现象……诚然,如果外星的偷窥者从月球或火星郊区上的一座秘密天文台观测地球,他们会为洛杉矶超乎平常的易燃性所着迷。地球上没有别的都市地区会那么频繁地产生大型的“温热异象”。这个城市一度对无限的未来产生自我幻觉,没有疆界,没有社会限制,如今则以火山爆发的怪异之美令许多旁观者目瞪口呆。

1992年4月底的暴动只是最近的一次,1965年在华兹(Watts)也因为警方的暴行引发了种族暴动。这先后相隔不到三十年的两次暴动都与洛杉矶警察的暴行有关,这些暴行又脱离不了美国社会结构性与建制性的种族歧视。只不过1992年的这一次暴动,表面上固然起因于罗德尼·金一案,实际上原因至为复杂,种族问题只是众多问题之一,只是社会愤懑的一个导火线。韦思特(Cornel West)即认为这场动乱既非种族暴动,也非阶级反叛,暴动中所展现的丑陋的、排外的野蛮行为无不显示了“美国社会的无力感”。换句话说,“我们在洛杉矶所目睹的,是美国生活中经济衰退、文化式微,以及政治冷漠等致命的结合后果。种族只是可见的触媒,不是根本的原因。”

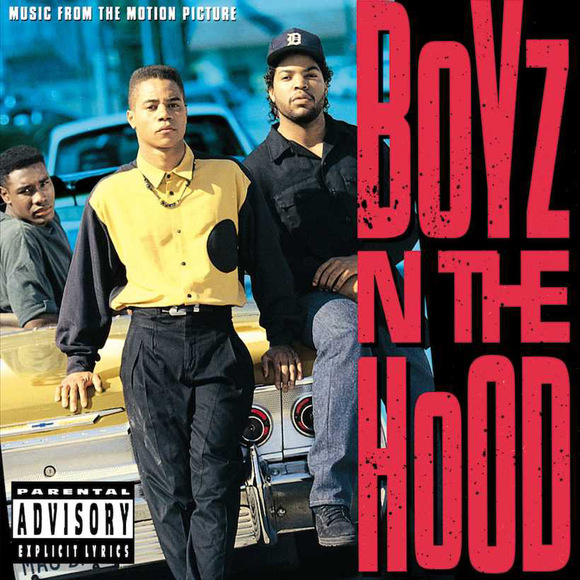

在1992年洛杉矶中南区暴动前后,分别有两部以中南区与华兹为背景的黑人街坊电影(hood film),对黑色洛杉矶的空间层系(spatialhierarchy)与人群生态(human ecology)提出相当深刻的批判。这两部电影所绘制的反乌托邦市景(dystopian cityscape)颇能反映洛杉矶中南区乃至于美国若干非裔美国人聚居的城市内部(inner city)的现状,在风格上属于迪亚瓦拉所谓的黑人新写实主义(new black realism)电影。这两部电影即辛格顿(John Singleton)导演的《街区男孩》(Boyz N the Hood,1991)及休斯兄弟(Allen and AlbertHughes)所执导的《社会威胁》(Menace II Society,1993)。

黑人新写实主义电影以黑人群居的城市内部为主要背景,企图以镜头捕捉城市内部黑人的日常生活,因此其叙事内容多环绕非裔美国人都市生活中的集体遭遇,诸如贩毒、犯罪、同族相残、种族歧视以及经济生活上的匮乏与贫困等,同时又与非裔美国青年的文化——如饶舌歌曲、嘻哈文化等——相结合,其所刻画的黑人街坊(the hood)遂透过好莱坞的文化工业逐渐进入大众想象之中。迪亚瓦拉认为,如果与20世纪70年代若干剥削黑人的电影(Blaxploitation)相比较, 90年代的黑人新写实主义电影还有一点值得一提:两者的差异在于电影角色的发展。剥削黑人的电影角色多属扁平而固定,不若新写实主义电影中的角色那样随剧情发展而有所变化。在新写实主义电影中,作为主要角色的青少年多能历经艰苦,终至蜕变为成人,同时发展出一套关怀其自身社群的政治。

较《街区男孩》稍早发行的《万恶城市》(New Jack City,1991)是新写实主义的开山之作。导演马里奥· 范· 皮布尔斯(Mario VanPeebles) 是70 年代以执导《斯维特拜克之歌》(Sweet Sweetback’s Baadasssss Song,1970)一片成名的马文· 范· 皮布尔斯(Melvin Van Peebles)之子。马里奥克绍箕裘,进一步将镜头对准美国城市内部的贫民窟,以及贫穷生活所衍生的种种问题,尤其是所谓“‘黑人对黑人’所犯下的罪行”(“Black on Black” crime)。这种贫民窟中心论(ghettocentricity)所铺陈的暴力美学——《黑人电影评论》(Black Film Review)的编辑贾姬·琼斯(Jacquie Jones)所谓的新贫民窟美学(newghetto aesthetic)——其实是新写实主义电影的主要美学依据,而所谓贫民窟所指的即是美国都市中黑人聚居的城市内部——《万恶城市》中的城市其实是在影射纽约,其背景一看即知是位于纽约的哈林区。非裔美国电影多以城市为背景,而且多集中在洛杉矶中南区、华兹、哈林、布鲁克林(Brooklyn)等市区街坊。20世纪90年代的黑人街坊电影因此而得名,好莱坞愿意以小成本资助年轻黑人导演拍摄这样的电影,说穿了也是出于市场考虑:自80年代以后,城市内部日益颓败,层出不穷的社会问题引起主流媒体广泛的兴趣,显然这些问题有其市场价值。城市只是这些问题的隐喻而已。

对加入大迁徙行列,自南方乡村移居到美国都市地区的非裔美国人而言,城市无疑是个乌托邦,是个“保证自由与经济流动的空间”。这个被神话化的空间在面对建制性与结构性的种族歧视时随即显得狭窄局促。城市的大部分机会并不属于非裔美国人,尤其在80年代里根(Ronald Reagan)与布什(George Bush)主政之下,城市内部的问题更形严重,从未实现的乌托邦更沦为反乌托邦:失学失业、流离失所、毒品泛滥、同族互残。许多黑人都市文化表现形式应运而生,街坊电影所再现的正是美国主流文化形式视而不见或长期拭抹的景象,也就是斯克鲁格斯(Charles Scruggs)在讨论非裔美国小说中的城市时所说的“美国都市地图中未加界定的空间”。马素(Paula J.Massood) 即视此再现过程为显现(making visible)的过程——像洛杉矶中南区、哈林、华兹等非裔美国人的都市聚落即因此从隐无的城市显现为街坊。

这种从隐无到显现的再现过程,略知当代弱势族裔论述或后殖民理论的人当已耳熟能详。弱势族群或团体在这个过程中重新建构自身的历史,重新寻找新的语言,重新规划批判空间,并借此建立其主体性。街坊电影的批判性即在于此。根据都市社会学家祖金(Sharon Zukin)的说法,城市本来即是个拥有自身的象征性经济(symbolic economy)的地方,有能力生产自身的空间与象征。辟建城市不仅须结合土地、劳力和资本等传统的经济元素,还必须懂得操弄排除和纳入等象征性语言:何者该纳入?何者该排除?何者可以显现?何者必须隐形?象征性语言的应用最终涉及秩序或失序的问题,也涉及美学权力的应用。非裔美国人——还有外来的移民——的出现,以及他们所占据的都市空间,对强势族群或主流社会所掌握的象征性语言构成严重的挑战。——黑人街坊电影的出现更直接质疑现有象征性语言的有效性与正当性,至少这些电影对现存象征性语言提出异议与修正。

不过吊诡的是,黑人街坊电影在以其独特的象征性语言塑造另类空间与象征时,无异于向主流社会揭开了遮蔽城市内部的那块帷幕,被禁制的终于被允许,不准或不敢观看的终于可以看到,主流社会的偷窥欲竟因此获得满足。这些街坊电影就像民俗志影片一样,为主流社会提供当地人的知识。

作为一个全球城市(global city),洛杉矶自然也有自己的一套象征性语言,以模塑其本身的都会空间与象征。好莱坞则借其全球性的文化工业再现其想象的城市,强化其模塑的过程。马素下列这段文字可以作为我们进一步讨论的基础:透过纳入与排除的过程,好莱坞帮助洛杉矶制造并具体化了一套都市符号——棕榈树、太阳、丰饶、天堂。然而,要制造某一组意象,所仰赖的镜子即是排除不符此想象城市标准的区域。身在洛杉矶的街坊电影坚持要塞入其他空间,如中南区、康普顿(Compton)、华兹,并借此显现这个城市之自我意象的原有动力。

此外,街坊电影透过这些手段,标示了分裂的认同或“双重性”(“two-ness”),这一切皆源于利用片段生产统一经验的主流措施。换言之,在其有关再现与制造意象时何者该排除的反省性论述中,街坊电影暴露了非裔美国人的身份认同如何既在“美国”经验之内,同时又在此经验之外。

马素的话说明了街坊电影的政治性。她提到的所谓分裂认同或“双重性”并不是什么新的看法,这种看法实源于20世纪初杜波依斯在论美国黑人心灵时所提出的双重意识论(double consciousness):即非裔美国人既是美国人,又是黑人。盖茨在20世纪80年代论非裔美国文学传统时,也借用杜波依斯的说法,阐述非裔美国文学的“双重性”。换言之,非裔美国文学既是西方的,也是非洲的。此双重性根植于非裔美国人的新世界历史与经验,并因此造成了非裔美国文学的独特性。此独特性也是历来尝试区隔非裔美国文化与美国主流文化的主要经验法则。

马素文中还提到所谓“不符此想象城市标准的区域”,主要在说明好莱坞的文化工业所仰赖的排除政治(politics of exclusion):凡不符合其再现过程所制造的意象者皆在排除之列,空间与都市符号之被视为区隔的类别,道理即在于此。在再现过程中,何者必须凸显,何者必须压制,端赖区隔政治的运作。这一点在晚近的弱势族裔论述与后殖民理论中已属常识,不必进一步申论。我的兴趣是:所谓“不符此想象城市标准的区域”是如何建构的呢?其社会、文化,乃至于心理依据为何?前面约略提到《街区男孩》与《社会威胁》这两部以洛杉矶中南区与华兹为背景的黑人街坊电影。这两部电影有若干共同点:电影一开头即清楚标明剧情发展的时空背景。《街区男孩》:1984 年与1991年的洛杉矶中南区;《社会威胁》:1965 年、1970 年晚期及1993 年的华兹。这两部电影都是在叙述黑色洛杉矶中非裔美国青少年成长的过程。在论《街区男孩》时,迪亚瓦拉指出:“时空的实际旅程与生命礼仪(rites of passage)的象征性旅程重叠。这种故事叙述典型地是在讨论危机时刻以及建立一个较美好的社会的必要性。”这样的看法其实也适用于《社会威胁》这部电影。

清楚标示叙事时空的目的当然在于强调电影的写实性,同时也在于界定非裔美国人独特的洛杉矶历史经验。在这样的历史经验中,迪亚瓦拉所说的危机时刻其实无时不在。两部影片都隐含对较美好社会的乌托邦向往:

《街区男孩》中的特利(Tre Styles, Cuba Gooding,Jr. 饰)在其父福瑞斯(Furious Styles,Larry Fishburne 饰)的循循善诱之下,或能渡过难关,踏上人生正途,继续追求心目中的美好社会。特利的邻居好友面童(Doughboy, Ice Cube 饰)与瑞奇(Ricky,Morris Chestnut 饰)这两位同母异父的兄弟则没有这么幸运,最后都因同族相残,而死于敌对青年的乱枪之下。《社会威胁》中的主角凯恩(Caine, Tyrin Turner 饰)来自贩毒家庭,父母皆不得善终,凯恩依靠笃信上帝的祖父母长大,虽然中学毕业,但在大环境的制约之下,也难逃死于非命的宿命结局。

即使从上述的简要叙述中也不难看出,不论是《街区男孩》的洛杉矶中南区,或《社会威胁》中的华兹,空间始终是一种社会力量,可以塑造个人乃至于社群的社会生活。这两部影片中的黑人青少年的社会生活与生命历程基本上都是空间的产物——这个观点不在坐实自然主义的环境命定论,而是在说明,像洛杉矶中南区与华兹之类被围堵与孤立的空间不仅有其实际的限制性,围堵与孤立所界定的空间性(spatiality)也限制了其居民对生活乃至于对生命的想象。

这两部影片中的黑色洛杉矶是个全然被围堵的空间,不仅影片中的角色几乎不曾离开他们活动的生活空间,一不小心离开了即招来危险——虽然未离开不见得就没有危险。《街区男孩》的特利和瑞奇开车误闯“出”黑人的活动空间,马上就被洛杉矶警察局的警员逮捕并加以羞辱。在《社会威胁》中,凯恩与其友人老狗(O-Dog)驾车进入不属于他们的空间时,即被警察痛殴,并被丢掷在墨裔美国人的社区。

这些插曲足以证明:建制性的力量无所不在,随时围堵并孤立像中南区之类的种族化的空间——种族化空间的目的当然是为了隔离,尤其借警力达成这个目标,使空间成为所谓的“社会控制区域”,戴维思称此为“地景的军事化”,情形确实如此。

军事化地景的目的主要在于确保围堵的有效性。在《街区男孩》中,洛杉矶警察局的直升机时不时在中南区的上空盘旋——不过镜头自始至终都未对准直升机,但闻引擎声,同时探照灯强光逼人。在《社会威胁》中,取代直升机的则是神出鬼没的洛杉矶警察的巡逻车。

闪烁的讯号灯与尖锐的汽笛声令人生畏。这些建制性的围堵力量或机制形成了无形的圆形监狱(panopticon),几近不眠不休地进行福柯式的(Foucauldian)训诫与监控活动,以确定中南区就是中南区,华兹就是华兹,不能逾越地理与社会疆界。总之,类似无时不在、无所不在的监控机制使这些影片中的黑色洛杉矶沦为——再借用戴维思的说法——扫描地景(scanscape),一个可见度受到保护的空间。这些监控机制也坐实了戴维思在讨论洛杉矶的恐惧生态学时的说法:“由于没有希望进一步作公共投资,以改善潜在的社会状况,我们反而被迫增加有形安全方面的公共与私人投资。都会改革的修辞犹在,可是内容早已不见。”围堵、隔离、孤立等设计界定了《街区男孩》及《社会威胁》这两部街坊电影中的人群生态。这些“安全”设计构成了戴维思所说的恐惧生态学。由于对种族或文化他者的畏惧,主流社会必须在地理空间加以区隔规划,军事化地景正是确保有形安全的重要投资,其所采用的安全策略、监控技术,以及惩戒措施无非在为主流社会建构心理空间,以建立法律与社会秩序。

上述恐惧生态学的种种举措并非止于理论而已,戴维思在其书中举证历历,说明南加州(主要是洛杉矶)的“社会控制区域”如何像野草般在荒地中蔓生,这些区域可以用“犯罪”形式或内容区分成四种执法形态:降低区(abatement)、增强区(enhancement)、围堵区(containment)及排除区(exclusion)。在社会控制区域的划分上,《街区男孩》和《社会威胁》这两部影片中的洛杉矶中南区与华兹无疑属于犯罪最为严重的围堵区和排除区。

恐惧生态学所模塑的空间生产复制了美国许多主要都市的城市内部,也制造了像洛杉矶中南区与华兹这类被围堵与被排除的种族化空间。在洛杉矶这个全球城市的空间层系中,《街区男孩》与《社会威胁》中的黑色洛杉矶是个被压制的异己空间——称之为法西斯空间亦无不可。有趣的是,在这两部街坊电影中,除了中南区与华兹之外,洛杉矶其他街景几乎全未在镜头中出现过,只有在《社会威胁》中,凯恩与其友人老狗被警察殴打后被丢弃在墨裔美国人聚居的地区(另一个种族化空间)时,镜头才短暂离开华兹的黑人社区。凯恩与老狗负伤在地,镜头忽然摇向远方,以远景捕捉洛杉矶的夜景,高楼中灯火通明,如梦似幻,可望而不可即,这个全球城市在资本主义世界经济的操弄之下,似乎不为中南区与华兹的居民所有。不过,在黑人街坊电影的再现之下,黑色洛杉矶终究在当代大众想象中暂时割据了一片叙事与论述空间。

本文节选自《逾越》一书,经出版社授权发布,较原文有删节。