明明都是女人,为什么只有我不行。

图片来源:Pexels

文|丁香医生 田佳惠 苏惟楚

编辑|于陆

结婚、怀孕、生子,对很多女性来说,「成为母亲」仿佛是一个既定结果,瓜熟蒂落、自然而然。

现实也许并非如此简单。

当生育不能自然来临,一些人被下了「不孕」的诊断,当生育的环节需要医学的介入、付出额外努力时,可能,我们才会重新审视生育本身,窥见「成为母亲」可以是一个选择,看到女性需要为生育本身承担的职责与焦虑。

很多生育障碍的夫妇,寄希望于试管等生殖技术,来改变生活状态,但技术的不确定,让焦虑卷土重来,很多女性被身体受创与生殖焦虑反复拉扯。

生育是两个人的事情,应对「不孕」也需要双方共同面对。遗憾的是,在大部分呈现中,男性角色都或多或少地缺席了。

今天是 5 月 10 日母亲节,这是「丁香妈妈」联合「偶尔治愈」推出的系列策划「成为母亲」第一篇。

曾纪琪躺在取卵床上,像做妇检一样,把腿张开。取卵手术室比较暗、有点冷。

护士做好准备工作后,用器械撑开曾纪琪的宫颈,医生把一根毛线针一样长的取卵针插了进去,穿过皮层、穿过子宫,再穿出到卵巢内侧,像素级对准后,取出一颗完整的卵泡。

「医生用取卵针进去戳一下,把卵泡吸出来,再把针拔出来,然后再戳下一个位置,这样一直戳。」曾纪琪说。

她被取出了 16 颗卵泡,也就是说,「戳」这个动作重复了超过 16 次——并不是每一次都能成功。为了卵泡质量,曾纪琪没有接受麻醉,只用了不太能止痛的杜冷丁。她脸色苍白,虚汗直冒:「针太粗了,每进入一次就浑身一颤。」

与此同时,曾纪琪的丈夫正在隔壁的取精室里看片,那是一部打了马赛克的情色片子,他负责取精子。

三天以后,医院会通知曾纪琪和丈夫,他们的卵子和精子有没有结合成受精卵。「像学生查成绩一样的,医生会告诉你,现在取了多少个卵泡,培育成多少个受精卵,质量怎么样,是 A 级还是 B 级,是移植,还是直接冷冻。」

曾纪琪夫妇正在尝试试管婴儿。

根据中国人口协会、国家计生委联名发布的《中国不孕不育现状调研报告》显示,中国的不孕不育发病率在12.5%~15%左右,患者人数超过4000 万,占到全部育龄人口的12.5%。

曾纪琪和丈夫 2015 年结婚,两个人都想要一个孩子。在一年多未做任何避孕措施的情况下,一直没有怀孕迹象。

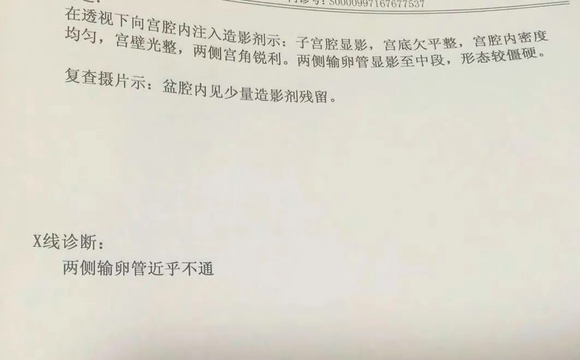

检查后,曾纪琪才发现自己是输卵管不通,她把自己关在卧室哭了一天一夜:「为什么这个事情会轮到我头上?」

抹掉眼泪的第一个念头就是想要离婚,她觉得自责:「正常女性拥有的能力我没有,不能害了人家」。毕竟之前遇到的许多就诊家庭里,不离不弃的都是女人。「女的都不怕吃苦,倒是很多男的看老婆试管不成功,都会选择离婚的。」

曾纪琪输卵管不通的诊断书

提了,丈夫没同意,曾纪琪心安了一些,「如果我老公愿意陪我一起努力,那我愿意尝试一切方法治疗。」

曾纪琪身边有朋友意外怀孕了,会向她诉苦,「其实我是蛮失落的,蛮难过的那种感觉,就是你自己想要一个小孩, TA 不来,但是别人不想要,上帝送了她一个小孩,他们还想把 TA 打掉。」

黎晓和曾纪琪不一样,她已经生过一个小孩了,丈夫是大学同学,从东北农村「入赘」到上海,第一个女儿随了黎家姓。

丈夫老家的人看中后代,自己的父亲也鼓励黎晓再生一个,给丈夫留「后」,其实还是怕自己不在了,黎晓受别人欺负。

到女儿三岁的时候,27 岁的黎晓再次备孕,尝试了五六年却一直怀不上。她想不通,「明明大家都是女人,为什么我不行了?」她形容这种感觉是一种更类似于挫折感的耻辱,「比较伤自尊」。

黎晓夫妇和父母坦陈他们怀不上的时候,父母一开始觉得两人是故意不想要孩子,后来才知道怀孕这件事这么难。

在老家,因为黎晓一直要不到老二,就有人在背后议论说,其实大女儿也不是她和丈夫的孩子,是在外面乱搞的野种。

「不孕,女人要背负的黑锅很多,经常会被人背后议论,什么婚前不检点打胎打多了,要么就直接被骂不会生蛋的母鸡。」

她做试管这件事,不敢让周围的人知道,怕异样的眼光:「我有的时候也很委屈,明明自己很洁身自好,为什么就是不怀孕?我知道问题出在我身上,但明明这个问题,跟个人品行根本毫无干系,可还是会被人恶意中伤。」

等女儿上了小学,黎晓已经 34 岁了,女儿班里有一对特别可爱的龙凤胎,也是试管所得,黎晓一直眼馋。直到一次女儿放学回家问:「妈妈,什么是试管啊?」

那一刻,黎晓心动了。

黎晓跟丈夫一起查资料,去到离自己最近的可以做试管的医院,做了一整套的正规检查后,才发现自己是霉菌性阴道炎,除此之外输卵管两侧伞端也粘连、积水、肌瘤。

黎晓不孕的原因找到了。

医生说「生育是一个非常复杂的过程,可能就是在那种天时地利人和的情况下,因为任何一点点的因素,就可能会导致你怀不上。」

为了尽可能排除那一点点因素,曾纪琪和黎晓都选了更明确的方案 —— 试管。

第一次来到生殖医院的时候,黎晓傻眼了。「感觉像刘姥姥进了大观园,里面乌压压的人头」,她和丈夫排了两个多小时的队伍,见到医生后简单询问了几句,医生手脚麻利地开了一堆单子,男科、女科全部检查一遍。

她先根据霉菌性阴道炎的检查结果进行治疗,只有在阴道炎消退之后,才能真正进行试管。

老药不行,换了新药,来来回回折腾了三个月,终于发现霉菌阴性了。为了来去方便,丈夫充了两千块钱的过路费,一次过路费是 45 块,黎晓埋怨他钱充多了,结果两个月不到,钱就花没了。

打促卵针、吃药,差不多之后,医生立马安排做取卵。

黎晓的卵泡位置不好,取卵的时候疼得脸色煞白,手术台上下来那一刻,直接跪在地上,只能被护士搀出去。取卵的结果不错,虽然黎晓已经 34 岁,但也成功孵化出两枚胚胎,「即使质量不好我也心满意足了」。

取卵过后就是移植,黎晓翘首以待,没想到移植前一检查,霉菌性阴道炎卷土重来,继续用药,仍无好转,胚胎只能继续冷冻。

黎晓想放弃了,她写下「我终于知道医院里那一张张表情麻木的脸是怎么回事了,不是她们不想哭,打击太多了,希望就显得尤为渺茫。」

她看到微信群里一个病友终于熬到了最后,成功「毕业」,群里一群姐妹刷屏式地「求好孕」。可没多久孩子没了。还好发现及时,不然大人也没了。病友把孩子怀在了宫角,出血了,「她傻乎乎的卧床以为能保住孩子,肚子疼也忍着,差点害死自己。」

「别的事费钱,生孩子费命!我真的怂了,我更想逃避了。」

但一直希望黎晓再生育的父亲,等不了了。

黎晓还在治疗时,父亲嘴巴里长了口腔溃疡,没想到确诊为中期的口腔鳞癌。父亲动了手术之后,已经几乎说不了话了,但他还是极力告诉黎晓,「做人不能言而无信,你得给你丈夫家留后,我没了,你以后得靠着他们家,你不能让我担心。」

黎晓只能一边给爸爸放化疗,一边继续硬着头皮试管,「水深火热也不过如此,一面直视死亡,一面背负希望。」

父亲第二次手术结束后,医生把黎晓叫到了一边,依据他的经验,病人可能只有 3 个月的寿命了。自小和父亲亲密的黎晓崩溃了,跪在医生面前流泪:「医生,无论如何帮我多保他几年寿命,我不能让他带着遗憾走!」

曾纪琪决定做试管之后,开始进入各种各样的试管群和求子论坛和不同的人聊天,她看到群里有不少人经历过四五次的、甚至有十几次还没有成功的,很多人是从安徽、苏北一些县和农村来到南京租房子做试管,最低费用的一代试管,一次也需要 4~5 万,很多人举债十几万仍未成功,她想给自己打个心理上的预防针。

没料到的是,花费只是其中一方面,身体上的折磨和焦虑更难忍受。

医生让曾纪琪先促排卵,这意味着每一天她都必须早早地去医院打针、注射激素,再抽血查看激素水平;每一天都要去做 B 超,查看卵泡生长的情况;每一天都要屁股上打一针,肚子上打两针。算下来就是每一天至少要挨上三针,再加上一针抽血。

一关一关地过:等卵泡长到合适的时机,才到可以去取卵;取卵成功之后,要再等待卵子和精子结合成功,在这之后才能真正地进入移植期。

移植期也是不停地打针、抽血、吃药。曾纪琪数过,每天要吃 8 颗药。早晚各一针黄体酮、孕激素,还有一支 hcg,三针全都打到屁股上。

黄体酮是油性的,「就像你打食用油一样,你知道水打到肉里面,比较容易吸收,但打油进去,它是不太容易吸收的」,曾纪琪说,屁股会形成硬块,连续打上 10 天以后,就坐不下去了——硬块太大,也太疼。

这时,打针也打不进去了,「打完以后油往外冒」,打到后面,屁股已经找不到落针的地方了。

移植反而是最轻松的,医生放了两颗受精卵进去,两分钟结束,曾纪琪没什么痛感,只是保胎太难了。

曾纪琪度过保胎这段时间的方式是不断地测孕纸,每天不断地用试纸测试,再把每一根试纸标好号,排在一起,再凑过去仔细对比一下试纸细微的颜色变化,其实明明知道试纸颜色不会怎么变。

曾纪琪刚移植后的测孕试纸

移植第 14 天确认怀孕了,到了移植第 20 天,曾纪琪出血了。

开始是有点像姨妈的深褐色,医生说没事,到了第二天就突然出鲜血了,上厕所就哗哗哗地往出流,曾纪琪特别害怕,她坐在厕所上喊妈妈「我出血了!」

去做了 B 超,发现当时着床的两个胚胎,流掉了一个。

这次经历让曾纪琪太紧张了,她干脆就住到了医院里,「我就说我就一定要住院,一定要把另外一个小孩保住」。

熬到三个月以后,宫颈机能不全的担心又再次到来,她有朋友是在怀孕 6 个多月的时候,突然出血,到医院的时候,一个完整的胎儿掉了出来。

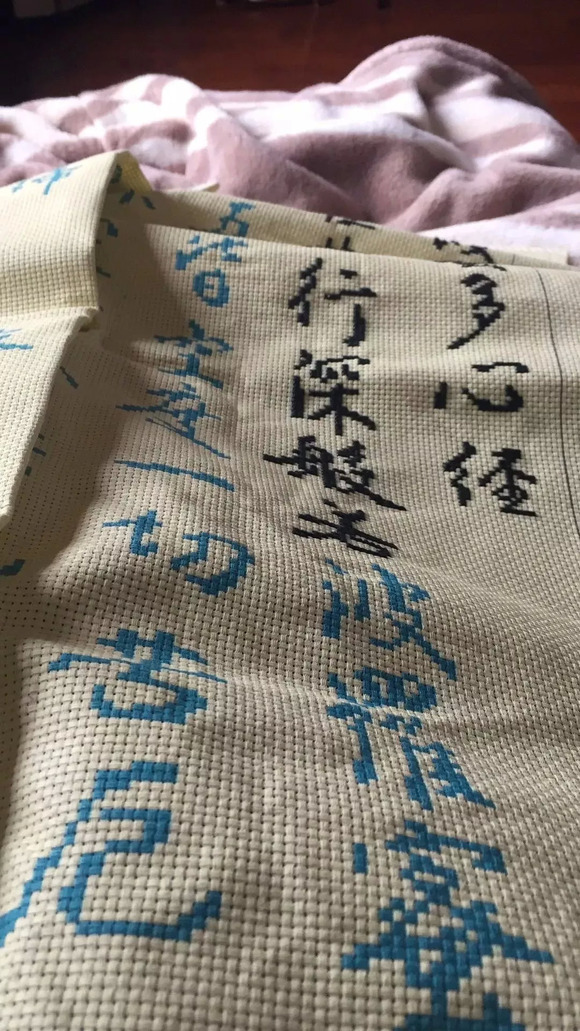

为了应对焦虑,曾纪琪念念有辞地刺十字绣,刺的内容是《心经》。

曾纪琪的十字绣

一段时间里,曾纪琪觉得自己是一个寄生物,是一个载体,大量的针、药和营养品,都被不加甄别地放进她的身体里。

她看过的一篇文章里说,生孩子的过程也是一个孩子和母亲在抢营养、抢生存几率的过程。她孕吐严重,但反而莫名喜欢孕吐,「其实我那个时候心理上是有点病态的,那个时候我觉得如果我今天没吐了,我就很没有安全感,我就会觉得他是不是发育的不太好,他是不是不在了?」

真的感觉到不一样的时候,是能在 B 超里看到胎儿的时候、胎动的时候,还有听胎心的时候,那时候会听到像小火车一样的声音,「呼哧呼哧的,就会想到原来在我身体心跳的同时,我的身体里面,还存在着另外一个心跳」。

经历了过关似的孕期,曾纪琪生下了一个女孩,叫「可乐」。因为妊娠高血糖,想喝可乐而不得,便以此给孩子取了小名。

黎晓知道父亲时日无多,抓紧时间去准备移植,不断对付霉菌阴道炎的反复阳性之后,终于把胚胎植入了。

移植后为了保险,黎晓迷信般地卧床三天,第四天去看望父亲时,兴高采烈地和他说谎,「我移植了一对双胞胎!现在医学手段越来越高明,跟播种一般,当场移植完,孩子就在肚子里慢慢长大了。」

父亲很高兴,让女婿去买本字典回来,要仔细挑几个字,给孩子起名做参考。

移植后的 14 天是最紧张的 14 天,每个试管妈妈都毕生难忘。

期间所有对孩子不利的迷信都可以奉为真理,黎晓形容「情绪不敢有波动,于是电视不敢追,手机不敢看,生怕自己一个大笑把孩子给挤出去,不敢生气,因为听说生气母体会带毒把孩子毒死。于是掐着秒表数时间,上厕所要放松,不能用力,洗澡都是老公帮忙洗头,生怕手抬高了,脑袋上泡沫的重量把孩子压垮了……」

除了这些,黎晓更担心的是怎么和病危的父亲交代,所幸胎心、胎芽、孕囊检查都很好,却不知那时父亲已经在死亡边缘挣扎。

刚刚做完第四次检查,丈夫打来了电话「快来,爸要不行了」。

黎晓脑袋当时轰得一声,「整个人就像中枪一样,呼吸困难心脏压抑的恨不得死过去。」

父亲还是走了。

父亲走后,黎晓整个人浮肿了一圈,腿一按一个深坑,披麻戴孝跪在父亲的灵位旁边也不讲话。母亲对黎晓大吼:他已经走了,你还要让你肚子里的那个下去陪他吗?!

出殡时,家人不让黎晓去,黎晓卧床保胎,也不敢哭,一直压抑着自己,记忆力衰退得厉害,自我催眠父亲仍活着,只是出去钓鱼或者找友人打牌喝茶去了。整个孕期只增重 12 斤,什么都吃,可吃什么吐什么。

黎晓生产时,留置针埋在胳膊肘弯处的伤痕

黎晓收拾好自己,顺利生产,迎接新生命到来。但强制压抑情绪并不是一个好办法,她精神垮掉了。

丧父悲恸、情绪压抑、激素变化,黎晓得了产后抑郁症。她把一切事情与父亲的死联系起来,甚至怨恨怀着二宝让她无法见到父亲最后一面。

坐月子的时候是过年期间,丈夫觉得妻子和宝宝需要一个安静的环境,独自在客房睡,结婚多年来和公婆的积怨,试管时的委屈、失去父亲的哀恸,一下子爆发了。

晚上丈夫正在炒菜,端上桌时听见房间里孩子在哭,他打算进来抱抱孩子,打开门,黎晓一条腿已经悬在窗户外面, 21 楼。

他连滚带爬地冲上前,三下两下把妻子拽下来,跌坐在地上抱着她的腿痛哭。

但黎晓当时脑子里一片空白,只有一个声音:「别活了,没什么意思,死了就解脱了。」

15 个月之后,她的情绪才逐渐恢复。

北大医学人文学院副教授赖立里,曾蹲守在北京大学生殖医学中心三个月,密切观察和访谈患者后写道:

「怀孕是需要运气的,这些前来寻求帮助、满怀着生殖焦虑的女性接受了在做试管的关键时刻由她们自己决策并承担责任的要求......也寄希望于好运。」

有时,怀孕是可以解决这那些因为不孕而生发出的各种烦恼的。但在另外一些时候,怀孕能填补的缺口,并不那么多。

经历生育,让曾纪琪想明白,「因为女性拥有子宫,所以生育权在女性手上,这可以是一个权利,其实更大程度上是一个义务,尤其对于中国女性而言。」但对尚在襁褓中的女儿,不管以后生或不生,都由她自己决定,「『生孩子』不是女性必须做的。」

「只是对我而言,我想做妈妈,所以我想有个宝宝。是我自己选择了不择手段、不惜一切代价地尽力去生一个孩子。」

父亲去世,黎晓的二宝是接着父亲来的,有的地方特别像父亲,脾气、神情,哭起来的小眉毛,黎晓有时候会胡思乱想:「二宝会不会是父亲投胎转世?上辈子你疼我,这辈子换我疼你。」

生命逝去,生者就在小小的生命身上寻找故去的影子,「一切都是值得的,孩子圆了我父亲的遗愿,也让我这么多年的努力得到了回报。」

(曾纪琪、黎晓系化名)

文中未标注图源皆为受访者提供