丢失一本书不仅意味着物质财富的丧失,更意味着失去通往某种宗教或世俗知识的独一无二的钥匙,所以少量对公众开放的中世纪图书馆每个座位旁都垂着铁锁链,诸多手抄本的扉页上写有“护书诅咒”,以至于几乎形成了一个独立的文学传统。

编者按:拜印刷术所赐,书籍于今日读者而言,方便易得。但西方中世纪手抄一部书那是相当费时费力的,手抄本极其珍贵,每一部都是誊抄工的心血之作。此文发掘了手抄本的一个有趣现象——“护书诅咒”。通过作者的介绍,我们可以大致体会到制作抄本的辛劳,以及作者与誊抄工之间相互依存与博弈的关系。

文 | 包慧怡(《读书》2020年3期新刊)

假如你在今天弄丢了大学图书馆的一册藏书,可能需要支付三到十倍书价的罚款,如果弄丢的是珍本,或是有意无意地一犯再犯,你可能会被管理员拉进黑名单,暂时或永久性丧失借书资格。仅此而已。但若你生活在古登堡建立印刷所之前的中世纪欧洲,你会发现后果要严峻得多。泥金彩绘手抄本是中世纪文化传承的主要物质载体,而制作手抄本又极其费财费力,以成书于八九世纪的爱尔兰国宝《凯尔经》为例,其书写材质(三百四十页对开牛皮纸)取自约一百八十五头小牛犊,由于缮写前须反复用青柠汁或粪水将牛皮泡软并以月刀去除毛根,若是制作时间紧张,这一数字可能激增至一千二百头。众多当代艺术家严格使用中世纪材料(浮石、鹅毛笔、矿物颜料、金箔)进行制书实验,发现完成一页繁复程度远不及《凯尔经》的抄本约需五十小时,而手绘一页“圣名文织”这样精彩绝伦的彩页大概需要一个月。考虑到依赖日光因而严重受制于天气的中世纪书写环境,以及缮写士(誊抄工)与绘经师之间的合作,整本书的制作需时可窥一斑。

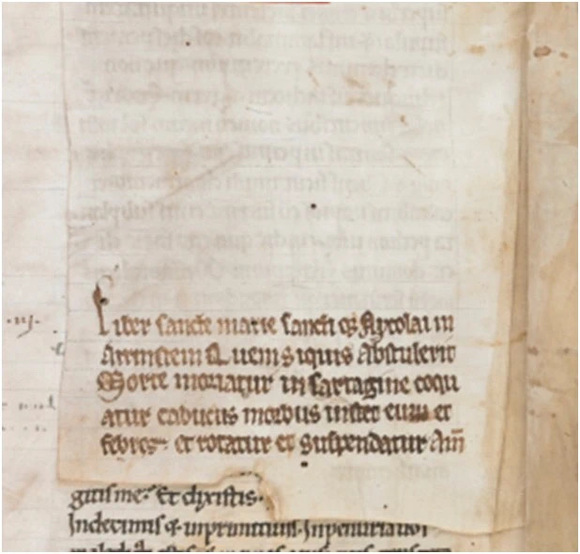

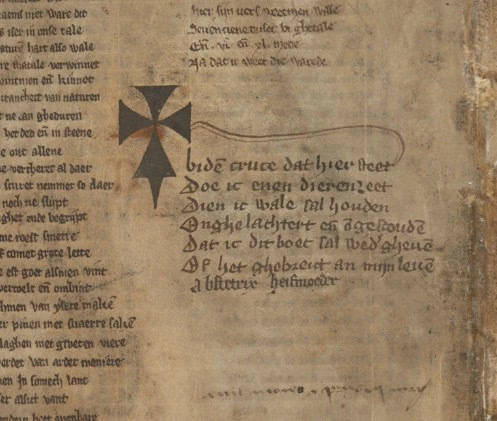

手抄本不仅贵比真金,而且往往是某个修道院或其他社群阅读某部作品的唯一途径,是缮写士们几年甚至十几年伏案劳动的成果。丢失一本书不仅意味着物质财富的丧失,更意味着失去通往某种宗教或世俗知识的独一无二的钥匙。因而你或许可以理解,为什么少量对公众开放的中世纪图书馆每个座位旁都垂着铁锁链,并且诸多手抄本的扉页上写有“护书诅咒”(book curse)短语或短诗,以至于几乎形成了一个独立的文学传统。比如完成于十二世纪德国、今藏大英图书馆的《阿恩斯坦圣经》(Arnstein Bible,手稿编号 BL Harley MS 2798)的拉丁文护书诅咒是这样写的:“这本书属于阿恩斯坦的圣母玛利亚与尼古拉斯修道院:假如任何人偷走这本书,愿他死去,愿他在煎锅里烤焦,愿癫痫和热病击倒他,愿他在刑轮上转动,愿他被吊死。阿门。”(本文中护书诅咒和诗歌均由作者从拉丁文、中古英语等译为汉语)类似地,一本制作于十四世纪尼德兰的中古荷兰语百科全书《自然之花》(Der Nature Bloeme,手稿编号 BL Add MS 11390)在一个十字形状下抄有一段“护书死亡宣誓”,说明借书者已郑重起誓,一旦借书不还,他或她本人就会死去;只有一位自称为“助产妇”的女性借阅者勇敢地在下方签了字。“还书还是不还”变成了“生存还是毁灭”的问题。

但中世纪缮写士或图书管理员能对潜在的孔乙己们发出的最可怕的诅咒并不是“愿他死去”,而是开除教籍或者来世灵魂永困地狱的威胁。除了海量宣称窃书者将直接被开除教籍的护书诅咒,我们还能找到这个诗意盎然但效果类似的十三世纪版本:“这本书属于罗切斯特修道院:任何人若是偷走它,藏匿它,私藏它,或损毁或刮掉或删除这条铭文,愿他的名字从生命之书中被删除”(BL Royal MS 10 A XVI);或这个想象被窃的书自己向窃书贼复仇的版本:“凡是偷书或是借书不还的人,这本书会变成蛇啃噬你,并且你将患梅毒而痛苦地溶化着死去,你的内脏将被书虫吞噬,来世你将受到地狱之火的折磨”;或这个描绘了地狱之罚并将窃书者比作犹大的十五世纪版本:“这本书由约翰·维森斯泰德……赠予牛津的兄弟们,任何人若偷偷撕下或去除这条铭文,愿他(在地狱里)感受(魔鬼惩罚)犹大用的套索或大叉子!”(BL Royal MS 8 G X)禁止偷书人删掉“铭文”(即护书诅咒)这一信息的反复出现,暗示出这些现代人看来虚张声势的诅咒在中世纪具有实实在在的威慑力,有效到了时常有偷书贼想要删去它以逃脱诅咒的程度。

马克·德罗金(Mark Drogin)出版于一九八三年的专题史《天谴!中世纪誊抄工和护书诅咒的历史》(Anathema!Medieval Scribes and the History of Book Curses)中罗列了大量形形色色的护书诅咒,其中一些以短诗的形式出现,比如这首出现在林肯郡奥尔黛特教堂一本圣仪学抄本中的、简明有力的中古英语诅咒诗:“此书为一,基督之诅咒为二/带走一者,必带走二”;或这首出自收工的誊抄工的怒气冲冲的诅咒诗:“此书已完成,安放于君前/谦卑誊抄工,不欲做评判/若拿走此书,不管他是谁/愿他永不能,得见基督面/谁若胆包天,窃取本珍卷/愿他受诅咒,暴毙马路边/谁跃跃欲试,欲将此书窃/挖掉他双眼,挖掉他双眼!”另一些则带有显著地域特色:“偷窃本书的人会在巴黎被绞死,如果没被绞死,他会淹死,如果没淹死,他会烧死,如果没烧死,他会遭受比上述更可怕的结局”;或“我起誓:谁若偷走这本祈祷书,愿他被野猪撕裂,愿他心脏被捣碎,愿他的身体沿着莱茵河被拖拽”。

假如你觉得这些血淋淋的护书诅咒不符合中世纪教会忍耐、宽恕、爱邻如己等普世伦理准则,想想誊抄工们恶劣的工作环境(采光差、文具劣、容错率低、工时长、工资低或干脆没有)和他们为缮写并装饰一册手抄本付出的艰辛努力,或许多少能理解他们为何选择了手中唯一的武器,即“词语”本身,来捍卫自己的劳动成果和自己所属社区的知识之源。一位腰酸背痛的誊抄工曾在页边信手涂下如下词句:“(誊抄工作)熄灭眼中之光,压弯背脊,挤碎内脏和肋骨,给肾脏带去剧痛,给整个身体带去疲惫。”有鉴于此,任何破坏书籍者,不仅仅是人类,都会遭到誊抄工的痛斥。比如以老鼠为代表的啮齿类动物,其危害不仅是叼走桌上的奶酪残渣那么简单,老鼠会啃坏珍贵的抄本,打翻墨水,污染书籍,吓到誊抄工并使之笔误——在羊皮或牛皮抄本上订正错误可不像今天用橡皮擦去铅笔字迹,或用修正液涂去钢笔字迹那么便捷,矿物颜料制成的墨水一旦从羽毛笔尖端渗入纤维深处,必须用小刀刮去表层的墨迹,方可再用新的字迹覆盖。所以针对老鼠的“护书诅咒”同样层出不穷,比如一部今藏布拉格神父会博物馆的十二世纪手稿中就画着誊抄工希尔德伯特(Hildebert)高举拳头赶老鼠的生动一幕,羊皮在他面前以(想象中的)福音圣兽狮子为支架的缮写台上摊开,上面用拉丁文写着:“可恶之至的耗子,你总是惹得我火冒三丈,愿上帝毁灭你!”

虽然中世纪修道院中常会养猫灭鼠,但猫自身也不是省油的灯,老鼠闯的一切祸猫都能闯,还能在未完成的抄本上留下沾满墨水的脚印。一位在一四二〇年工作的荷兰缮写士发现自己抄了一半的羊皮夜里被猫尿了,只好把剩下的半页留空,画上一只猫咪和两根直指尿渍的手指,添上这段针对全体猫儿的马后炮护书诅咒:“此处留白并非文本缺失,却是因为一只猫夜里在这里撒尿。诅咒那只在德温特的夜里尿脏本书的恶猫,也因此诅咒其他许多猫!下次一定当心不要把书摊开在猫晚上出没的地方。”

在整个“护书诅咒”文学传统中,最不寻常的篇章出自“英国诗歌之父”杰弗里·乔叟之手。提起乔叟,人们首先想到的自然是他并未彻底完成的皇皇巨著《坎特伯雷故事集》,但乔叟的才智远不止于此书,他的长篇史诗《特洛伊罗斯和克丽希达》,中长篇梦幻诗系列(《公爵夫人之书》《百鸟议会》《声誉之宫》等),他从拉丁语译成中古英语的《哲学的慰藉》(乔叟用原作者的名字将他的译本命名为《波伊提乌》)和从古法语翻译的《玫瑰传奇》等译著,都是文学史和英语语言史上的无价瑰宝。他也写过许多杰出的抒情短诗,《乔叟致亚当,他的誊抄工》(Words unto Adam, His Own Scriveyne,又作《誊抄工亚当》,或简称《乔叟致亚当》)是其中相对不起眼的一首短诗,一直以来在学界得到的关注也比较少。形式上,《誊抄工亚当》只有一节七行诗(也有校勘者将该诗分为前四后三两节),尾韵押的是帝王韵(a-b-a-b-b-c-c):

亚当,誊抄工,只要你重新抄写

我的《波伊提乌》或《特洛伊罗斯》,

但愿你长长的鬈发下生出皮癣

除非你更忠实地誊抄我的原诗!

多少次,我不得不一遍遍替你返工

在羊皮上又擦又刮,订正错误,

一切都因为你的疏忽,你的仓促!

早期学者把这首诗看作一首“怨歌”(plaint),认为作者抱怨和哀叹誊抄工的疏忽是一个常见的中世纪抒情主题。以林妮·穆尼为代表的“自传派”学者认为该诗中被责骂的对象“亚当”就是乔叟作品最重要的誊抄工亚当·平克赫斯特(Adam Pinkhurst):这位亚当是乔叟的同时代人,大约在十四世纪八十年代起担任乔叟的誊抄工,并在一四〇〇年乔叟死后仍为他抄写作品;而亚当·平克赫斯特就是《坎特伯雷故事集》的两份最重要的早期手稿——亨瑞特手稿(HengwrtManuscript,今藏威尔士国家图书馆)和埃利斯米尔手稿(Ellesmere Manuscript,今藏加州圣马力诺亨廷顿图书馆)——的抄写者。自从穆尼于二〇〇四年将《乔叟致亚当》的“收件人”锁定为亚当·平克赫斯特,“自传派”的观点得到了广泛认同,毕竟这是看起来证据最确凿,时间上也能对上号的一种可能:乔叟的这首诗约写于十四世纪八十年代中期,在他完成《波伊提乌》与《特洛伊罗斯和克丽希达》之后,也正是平克赫斯特开始为乔叟抄写的年代。异见者的理由也言之凿凿:与绝大多数中古英语抒情诗一样,《乔叟致亚当,他的誊抄工》这个诗题并非出自乔叟本人之手,而是由后世的另一名誊抄工约翰·谢利(John Shirly)拟定的——考虑到诗题对确立诗歌旨趣的重要作用,乔叟这首诗在多大程度上是针对一个特定的历史人物“亚当”就不得不存疑了。

然而我们也可以将此诗解读为一首另类的“护书诅咒”。只不过这次,护书心切的誊抄工不再是诅咒的发出者,却成了被原作者诅咒的对象:“但愿你长长的鬈发下生出皮癣/除非你更忠实地誊抄我的原诗!”——咒人生头皮癣的狠毒程度当然比不上“你的内脏将被书虫吞噬”或“愿他被野猪撕裂”这类“死咒”,但在生动具体和“对症下药”方面(我们可以想象“亚当”十分骄傲于自己的美丽鬈发)却旗鼓相当。为什么这名倒霉的誊抄员偏偏叫亚当?简·昌斯把该诗看作一种“诗体信”(verse epistle),同时是关于原罪与救赎的一则寓言:上帝与诗中的作者“我”的关系相当于伊甸园中犯罪的亚当与诗中犯错的誊抄工“亚当”的关系。如果使用教父学四重解经法的术语,我们可以认为,诗中写字的“作者——乔叟”是口说圣言的上帝的预表(type),而诗中的誊抄工“亚当”是伊甸园中亚当的预表。伯纳德·奥康纳尔指出,这种艺术家—创造者—上帝之间的平行指涉还可以更广义地对应于“上帝作为世界之书的作者”这一常见的中世纪隐喻,这就将我们进一步引诱到中世纪抄本制作的物质文化语境中去,考察“作者”和“誊抄工”之间的历史关系。

在典型的中世纪作者观中,这两种人首先都是手抄本制作者或曰书籍制作者。十三世纪方济各会神学家波纳文图拉(Bonaventura)的一段评注中关于四种书籍制造者的划分很好地体现了这种思维:“有四种制作书籍的方法。有时是一个人不增不改地誊抄别人的字,他只能叫作’誊抄工’。有时一个人把别人的片断汇编在一起,他就叫作编者。有时一个人既写别人的也写自己的字,但主要还是别人的……他只是个评注家。有时一个人既写别人的也写自己的字,但是用别人的字来作为论据,他就应该被称为作者。”根据这种四分法,《乔叟致亚当》中的“我”显然是诗中提及两个文本的作者(auctor),而“亚当”只是一名誊抄工(scriptor),与“编者”和“评注家”一样,都不能被称为“作者”,不能成为作品的全权负责人,其职责在于且仅在于“不增不改地誊抄别人的字”——《誊抄工亚当》中的“亚当”恰恰是因为在这一点上出了差池,而被“我”认定为玩忽职守。“我”的愤懑还在于,由于“亚当”的不称职(“一切都因为你的疏忽,你的仓促”),自己身为作者却被迫一再担负起誊抄工的职责,一再修改写错的抄本(“多少次,我不得不一遍遍替你返工/在羊皮上又擦又刮,订正错误”),耽误了本可以用来创作的时间。我们当然可以对此进行寓意解读:伊甸园中亚当的僭越如同誊抄工“亚当”写错的字,而道成肉身、降临人间为亚当及其后裔赎罪的基督就如同“我”在抄本上进行的返工。然而我们也可以将这首诗看作一则关于文字的易损性和文本的流动性的普遍寓言:无论作者(哪怕是乔叟这样的巨擘)如何不辞辛劳,绞尽脑汁想要确保写下的作品一字不差地流传下去,随着时光的流逝、介质的朽坏、读者的累积,文本——确切地说是文本传递的意义——都将不可避免地偏离作者的初衷,背离作者的意志,而在读与写、修改与增订、消化与传播的过程中逐渐形成自己的生命。

中世纪文本的初始作者无法阻止誊抄工、编者、评注者乃至世世代代的读者加入到一个文本不断扩充的“作者”的队伍中来,正如羊皮或牛皮无法阻止后人在页缘添加涂鸦或注释,与位于中心的文本构成图文互动。羊皮有呼吸,文本有生命,不是自诩上帝的“作者”发出诅咒就能扼杀的。类似地,虽然我们完全能理解誊抄工试图用诅咒吓退窃书贼的用心良苦,但这些铭文却无法阻止不识字的猫儿鼠儿用脚印或尿渍为手抄本加注——这些来自数百上千年前的物理痕迹如今已成为抄本的一部分,与(本来就以动物皮为材质的)抄本同呼吸共命运,完善着我们对中世纪书籍文化的理解。在古登堡的新发明缓慢但不可逆地取消誊抄工们繁复劳作的必要性之后,这些不完美的书籍与护书诅咒一起,成为我们窥探一个业已失落的世界之灵光的珍贵窗户。