女频剧要成功,可以抛弃直男。男频剧要经典,则必须两性通吃。

文|娱乐硬糖 谢明宏

编辑|李春晖

2020一开年,男频剧既没能乘《庆余年》《长安十二时辰》的东风趁胜追击,也没能抓住全民宅家的观剧机遇期,口碑数据都乏善可陈。

时至今日,在反复试错与批量对照实验中,业界对女性类型剧已颇有心得。无非是代偿式满足与互动性解压,鲜肉的脸在变,观众的趣味大变不变。甭管是大女主还是小甜剧,几乎年年有爆款。而男频却罕有方法论可言,各显其能,然后等待“审判”。

最近不少人开始温习老剧,硬糖君出了《甄嬛传》钻进《金枝欲孽》,出了《金枝欲孽》进了《珠光宝气》,女性群像戏的峰峦叠嶂中,忽然想起那部堪称孤篇横绝的男性群像戏——《士兵突击》。

《士兵突击》的耀眼,不在于拿遍了金鹰、飞天、白玉兰,也不在于走出了王宝强、陈思诚、李晨、段奕宏、张译,更不在于“不抛弃不放弃”等直男鸡汤和作文金句。它树立了男性群像剧的创作孤峰,并在岁月沉淀中加冕为阿甘式的《铁憨圣经》。

约翰·菲斯克提出过“性别电视”,肥皂剧是女性叙事,警匪剧是男性叙事。而门道在于:《士兵突击》的表层叙事是男性的,直男们围观了许三多的戏剧化人生。它的内部叙事又是女性的,女观众可以任组CP无限创作。

女频剧要成功,可以抛弃直男。男频剧要经典,则必须两性通吃。这或许是《士兵突击》为我们剥开的创作迷思:缺乏甚至没有女性角色的男频,不意味着可以在创作上重男轻女。

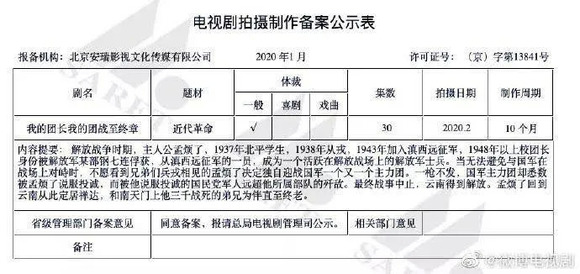

广电1月电视剧备案中,《我的团长我的团战至终章》赫然在列。备案剧情中男主孟烦了最终被钢七连俘获,联想到《士兵突击》里的钢七连,编剧兰晓龙的“军旅宇宙”似已建成。

前之不鉴,后往必覆,《战至终章》能否续上前作口碑尚是未知数。但未来的男性群像戏,依旧可以先摸着《士兵突击》过河。

铁憨的直男成长

别人随口一句修路的话,许三多就日复一日修成了路。要求50个的腹部绕杠,许三多做了破纪录的333个。知其不可为而为之,王宝强饰演的许三多堪称铁憨。

相对于过去崇高的书写,《士兵突击》愚笨小人物终成英雄的设定,在军旅题材中可谓突破。许三多的出场,背负着怯懦愚笨的“龟儿子”形象。被路过的装甲车吓得举手投降,新兵训练时做不好向后转,演习时给班长藏两个鸡蛋被侦查出热源导致全连失败。

拖后腿引发战友不满,同班的白铁军说:“猪都叫你气死了。”挫败和被边缘化,让许三多陷入了身份认同危机。他的两个人生信条,适时出现了:一个是“好好活就是做有意义的事,有意义的事就是好好活”;另一个是“不抛弃,不放弃”。

它们看上去是令人啼笑皆非的循环论证,甚至有点彻底对意义的迷失和焦虑。然而许三多的独特坚守,在于不过分追求意义、脚踏实地做好每件事的精神状态。战友的诘问与嘲笑,最终被他的生存理念“收编”。

没有金手指,就是埋头干,这是属于直男的“玛丽苏”。男频里兄弟的另眼相看,和女频里总裁的青睐有加,应该是同级爽点。

从俯视到仰视,从嘲讽到敬佩,视角转换带来的审美张力,对直男心理十抓九稳。其实《射雕英雄传》中的郭靖、《尘埃落定》中的傻瓜少爷、《阿甘正传》中的阿甘,都是由小到大的男频典型叙事。

有意思的是,它们都有聪明的反派与愚钝的主角对比。《射雕英雄传》有杨康、《尘埃落定》有大少爷,他们的存在放大了男主的笨拙,也让后者的成功变得更有传奇性更好磕。

《士兵突击》里,许三多和成才(陈思诚饰)便属于“一体两面”的关系。这种有意的人设,从导演康洪雷和编剧兰晓龙的创作阐述中可以得到确认。许三多和成才,来自同一个村庄的两位老乡,实际代表了同一个人的两种心理:

前者真诚、保守、任劳任怨,是集体主义的一面;后者圆滑、功利、争强好胜,是个人主义的一面。在“骡子与马”的比喻中,许三多是新兵连最早现形的骡子,成才则是左右逢源的马。

类似于女频里的心机女二,男频里也少不得杨康这样的富帅垫背。成才为了前途离开钢七连,为了争名额放弃许三多和伍六一,八面玲珑却路途坎坷。《士兵突击》在价值观上肯定许三多贬抑成才的套路,可谓昭然若揭。

倒错的性别叙事

许三多的成功,是泛家族主义的“代父传统”在现代社会的一种无意识回溯。史今、老马、袁朗等人物,在许三多离开亲生父亲后,代替许百顺行使了父亲的责任。

分开来看,史今(张译饰)这个男性角色,更多地是在以“母亲”的温柔弥补许三多的情感缺失。面对许百顺的专横跋扈,史妈妈怒斥:“从今天开始,你要是敢打我的兵,骂我的兵是龟儿子,我一百八十个不行!”“父亲”袁朗(段奕宏饰)则通过考验与启发,培养许三多的独立,是让他摆脱懦弱的关键人物。

纯男性叙事倾向于剔除女性的痕迹。菲斯克研究美剧《天龙特工队》发现,本来特工队有一个女队员,但播出一段时间后被抹去。同样,《士兵突击》全剧没有异性的介入,这异于大多数交织了两性情感线索的军旅剧。

《士兵突击》以一组组男性组合展开叙事,有以班为单位的,有以朋友为单位的,也有以作战组合为单位的。而在部分女观众眼中,这些社会主义兄弟情就大有异趣。

伍六一和史今,是暴躁忠犬攻和温柔隐忍受;袁朗和许三多,是控制欲王子和多愁善感灰姑娘;高城和袁朗,是将门虎子和大队队长;袁朗和吴哲,甚至出了同人改原耽的《麒麟》。

这不是社会学意义上的同性恋,而是文本内部的艺术现象。它们并非实质的同性感情,而是由共同使命牵连起来的亲密关系:手足之上,恋人未满。当这种关系融入共同行动中,便不损害男频的独立与阳刚。

《琅琊榜》和《士兵突击》属同质处理:角色们合力干同一件事,观众怎么想是观众的事。毕竟擦边球的麦麸,在直男惊天动地的浪漫面前根本不值一提。

有意思的是,当年无论编剧和演员对此非常看得开。兰晓龙把理解权交给观众,张译是你们随便写文反正我不看。

这也提醒男频创作者们,别把CP凌驾在创作之上,刻意求腐反受其害(点名批评《从前有座灵剑山》)。《士兵突击》的情感片段,主要通过亲密对话展现。观众会在史今开导许三多时,感到班长的温柔和责任感。在史今和伍六一的亲呢中,品出恋人般的小打小闹。

女性叙事的惯用手法,被《士兵突击》利用并造成了男性叙事中非常规的动人效果,与传统男频的“经验现实主义”相反。敏感而流动的情感表达,正是女性观众爱不释手的“情感现实主义”手法。

男频剧若想爆,情感细腻必须比女频做得更好。单从视听上看,《士兵突击》描写内心的钢琴和小提琴,是以往男性叙事中少有的。第24集袁朗和许三多有一段长达八分钟的倾谈,抒情而诗意的长焦镜头宛若文艺爱情片。

孤独的男频春药

2004年夏天,朋友约康洪雷看话剧《爱尔纳突击》。那是北京军区战友话剧团的告别演出,康洪雷看得泪眼滂沱。第二天他打电话给话剧作者兰晓龙,决定投拍《士兵突击》,让观众感受这份苍凉遒劲的军人悲歌。

因此,《士兵突击》整部剧在保有刚健明朗风格的同时,还充满了浓郁的感伤。孤独与离别的探讨,是创作者挥之不去的情怀。离家参军,史今退伍,老马退伍,许三多的成长过程中,面临的是一次又一次的分别。

最后几集,当杀死女毒贩的许三多长期在心理阴霾中难以走出时,袁朗特别同意给他两个月的散心时间。然而,当身着军装的许三多站在都市街头,他茫然四顾地发出了“我可以想干什么就干什么,想去哪就去哪。可是,我去哪里?”的疑问。

作为传统价值观的践行者,许三多在军营这个类传统社会中是成功的。然而当他走出这个空间,进入吉登斯所谓的“风险社会”中,出现了深刻的身份焦虑与认同危机。某种程度上,《士兵突击》是一则封闭社会中的直男童话,充满了日暮途穷的孤独色彩。

男频不管怎么拍,塔尖的作品底色都是孤独的。以《大明王朝1566》为例,嘉靖与海瑞相克相生。一个是“雄猜之帝”,是“最高权力境界的孤独者”。一个是“偏执之臣”,是“最高道德境界的孤独者”。

至于《三国演义》,那更是有一堆孤独者。徐庶为了刘备的相知之情,临别之际立下了“纵使曹操相逼,庶亦终身不设一谋”的誓言,蹉跎了谋士的下半辈子;荀彧作为汉王朝的殉道者,大义阻谏曹操最终服毒;诸葛亮的失败被渲染得异常悲壮,是独扶大厦于将倾的凄凉。

《琅琊榜》里的梅长苏,经历了削皮挫骨之痛,成了朝不保夕的病体残躯。心底仍有金戈铁马,却再难重披戎装。所有计谋只能暗行于心,再无可言对象。睿智到近乎完美,忠义到令人震惊,是独属东方的男频美学。

这些对于男性内心的剖白,带有一种尼采所说“形而上的慰藉”的意味。“我们应当认识到,存在的一切必须准备着异常痛苦的衰亡。”如果昂扬向上的热血感,是男频剧精神场域中耸立的山峰;那么反思人生的悲剧感,便是支撑山峰矗立的广袤土地,是一以贯之的内核。

男频之难,在于首先要有一条精彩的“直男成长线”,然后用倒错的性别叙事去架构深厚的同性友谊,最后渲染稍微矫情但不装的悲凉气韵。

集齐这三驾马车,不火你打我。