在广袤的农村地区,视香灰为神奇药媒的观念并不鲜见。如果将时间向前推进百年,香灰治病甚至可以说是一种主流的民间医学信仰。

香灰

撰文:韩福东(东方历史评论)

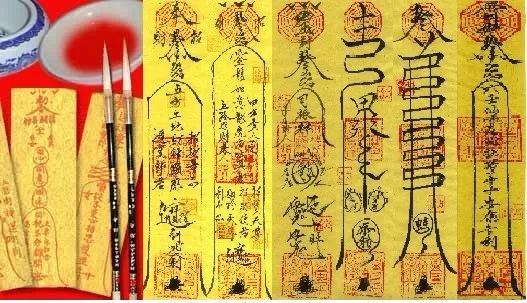

“很多人应该都在小时候听说过、或者亲自经历过吃香灰的,小时候在老一辈的人中都有过这样的一种风俗。家中孩子如果身体不舒服、生病了,就会到寺庙中请一些香灰回来泡水喝。‘敬菩萨’烧的香,是用柏木、柳木、杉木等木屑、叶屑和榆树皮磨成的粉,加上少量的檀香、沉香、芸香粉末、人造香精、玫瑰红、金黄等制成的。这些东西烧后剩下来的灰,主要含钾的成分,跟一般草木灰差不多,怎么能治百病呢?”

“中医-圣刚”和祝由术传人“秋叶飘伶”一样,都相信香灰可治百病。“秋叶飘伶”将中医和宗教、巫术一锅烩的论证方法,符合香灰作为“圣药”的逻辑进路。只有将香灰上升到超验的层面,它才能具有“治百病”的神奇疗效;也只有将其用中医典籍予以加持,它才能在现实世界获得更广大人民群众的信仰。

虽然已经进入21世纪,但在互联网时代的各个贴吧、论坛和自媒体空间,香灰治愈疾病的奇迹一直没有中断过,它们构成一个自我封闭的体系,不断强化一种作为天人感应灵媒的草木灰烬的药效。

现代都市人或许会讶异于小芳父母的愚昧,但在广袤的农村地区,视香灰为神奇药媒的观念并不鲜见。如果将时间向前推进百年,香灰治病甚至可以说是一种主流的民间医学信仰。

江苏扬州宝应县鱼市口大街,一处民居的墙脚供奉了一位石人。这是当地习俗,在墙基处立石上书“石敢当”三字,或刻个人形(尊其名曰“石将军”)供奉,据说可以镇宅,于风水有利。

清末光绪元年(1875年),突然有传言称,这个石将军大显灵异了。故事的模本是这样的:有一个刘姓老翁,五旬得子,珍爱备至,但儿子忽患“惊痫”病症,医药无效,家中仆人回忆说病前小儿曾在石将军前嬉戏,或许构成冒犯?刘姓老翁夫妇于是备香烛在石将军面前祈祷,并将石将军前的土拿来搽儿子的脸,几天过后,儿子的惊痫好了。于是关于石将军显灵的传言开始四散开来。

到了年底,太和桥下土地祠终于引起了官方的警觉,12月16日,这个土地祠被查封,香炉以及烛台被捣毁。在官署讯问时,李某供称,因土地神夜里托梦,所以才募建此祠。太守以“妖言惑众”将其关押候办。

“凡来祈祷者,必以桥下之水和以香灰服之,无不立验。”《申报》在最初题为《借神敛钱》的报道中,曾这样评价太和桥下土地祠的灵验。这反映出媒体运营者的内心矛盾,一方面批评敛财行径,另一方面又对所谓“神迹”有着内心的确信。

更明显的是1879年该报刊发的一篇题为《仙女济世》的文章,内称:

江苏扬州某乡有牧童于淸明日放牛至某处,忽遇仙女,向童而言:我今奉城隍命,许我以医道济世,我与你有夙缘,愿附于你身,我有言你代宣之。牧童年刚十岁,答应了仙女,回家告母。母将信将疑,去城隍庙默祷,才叩头毕,忽见空中有一绿色绸汗巾掷下,很神奇。母亲于是同意牧童从自家的三间茅屋中选择一个相对洁净的空房,设了香案,开始给人看病。

凡有前来问病的人,仙女就正坐上方,牧童则站立代为书写符咒。听说有患软脚病十几年的人,将牧童书写的符咒焚烧喝了之后,又用香灰涂抹患处,未及半月就行走自如了。基本上,如果患有内科疾病,只书符咒焚烧饮之即可,如有外伤,则兼用香灰涂抹。牧童及附体的仙女,能洞察前来问诊的患者是否能治好,碰到命该死去的人,怎么求他都不肯给予治疗。一时间,城厢内外因病而前来求治者,络绎在道。

这篇未标注作者的文章,在讲述了仙女附身牧童,以符咒和香灰治病之后,还进一步考古发挥道:上古治病,首先靠符咒,其次是针炙,最下才用药草。书符原本就可治病,但却必须假托为仙女又是什么道理呢?有人认为,牧童只有十岁,怎么会知道符咒呢?他所说的仙女或许是成精的狐狸吧,所以其他人都不能看见。据这个牧童说,此仙女年约十二三岁,身穿红衣,丰姿秀丽,或出或入他都能看得清清楚楚。

这篇文章的作者说,这个事迹是听扬州朋友说的,所以记录了下来。文章最后感慨道:只要能治病济世,即便仙女是假托,也没有什么不妥吧。

读起来是不是特别像《聊斋志异》?但它是刊发在《申报》第三版新闻版面上。

这篇肯定仙女治病的文章,引发了争议。四天后,《申报》又刊发了一篇《仙女济世辨诬》,洋洋洒洒千言,开头即说:仙女济世这个说法未必是真的,因为“神仙”源出于道教,而道教所传授的无非是虚无杳渺之事。老子云:吾无大患,惟患有身。自己的身体尚且患其有,又怎么肯附在别人身体上呢?那不是比自己有身体还累吗?至于佛教,以慈悲为怀,舍身度世,更不会附体了。只不过现在道家真仙度世的传说,屡见于稗官野史,令愚者信之,但有智慧的人对此应予怀疑。

上面这段论述,暴露出作者的思想资源仍局限于释道两教,故很难从根本上将“仙女济世”的说法予以否认。这篇文章接着说,至于以符水治病,更是惑人之术,即便那些崇拜神仙的人都不屑这么做。但是江浙这种风气非常盛行,崇尚鬼神、烧香念佛、拜斗求仙之事几乎无地无之。庙宇香火随处可见,香灰被称作仙丹,用来医病。还有各种神仙附体、人鬼交流的把戏。

有人认为,十岁的牧童不会书写符咒,如非真有仙女附体,香灰也不会治病的。而且仙女附体并不以惑众为事,完全是济世之心,治人疾病而已。只因仙凡不能互见,所以附在牧童身上以行其术,这也可说是独具婆心了。对于这种说法,该文作者并无能力去论证符咒、香灰并无治病之能,而只是从历史上白莲教徐鸿儒、王好贤等人皆从为人书符治病且有疗效起家,最终走上叛乱不轨之路令生灵涂炭,来说明万不可轻信神道。该文还举例杭州被攻陷前,当地民众抬神像于城门上,但终未免被攻破,平日长斋奉佛者也遭屠戮。

或是自知否认神、狐鬼的说法不能服众,该文作者最后退步说,不管怎样,这种附体的事情都是非常不祥之事。作者最后以一年前官方捣毁宁波太和桥用香灰治病的土地祠,却并没有被神仙、狐鬼处罚为例,来奉劝地方官运用手中权力,抵制这种风气的蔓延。

在中国传统文化中,承认巫觋是常态,无神论反而是一种例外。这让当时的智识先进,在反对香灰治病和崇拜神灵上,陷入一种怪诞的论说路径。承认仙水有效的《仙女济世辨诬》在反对巫医时遭遇困境。

到了民国,官方对“香灰治病”的民间信仰也近乎素手无策。

1916年初,江苏省苏州市“红袍大仙”显灵的传闻令全境若狂。该红袍大仙是当地葑门内东小桥一位僧人在江北人的茅棚内供的一尺余长木制神像。“红袍大仙,降临凡间,能知未来之事,且能以香灰治各症,立见奇效”的耳语在苏州流传,以致哄动城乡,一时求签卜病者云集。《申报》在一次报道中说,“当地警方并不以邪言惑众而取缔之,殊属索解不得也。”

让反对香灰治病的智识分子困惑的不只是苏州,还有上海。1916年,就在上海淞沪警察厅署南面药局弄余庆里对门的乔姓人家,来自江北的租户是一个赵姓老太婆,她的次子年十六岁,有一天突然宣称有神灵附身,可以为人治病,门内设有神桌香案,并挂“都天大帝”神幔,吸引了远近不少患者。乔姓房东的18岁次女,也在一次去城隍庙打花会烧香许愿回来途中,表示遇一仙人附身,亦可为人治病,于是堂中亦设神位香案。这一对年轻男女,每日手舞足蹈,自称有神附身所以不食不眠为人治病。其治病方法很简单,“给以香灰一包令其携回冲服”。两位男女则“视人衣服如何以定取资之多寡”,虽然离警厅很近,但他们并没有受到追究。

北洋政府统治时期,庙堂的很多执法者都是巫神的信奉者,这可能造成各地对假借神灵香灰治病的打击并不一致。

1918年,上海松江西外有一所早已圮毁的观音堂,突然香火陡盛起来,求签问病者每天都有数百人,几个女巫在内主持事务,前来祈祷的人不管所患何病,均予以香灰一撮。附近警所的警佐那鹤年,以其“謡惑听闻且妨害病人生命”,派人将女巫驱散,庙门封锁,但并未抓人。

香灰治病,不仅是巫医的说辞,也被传统中医所认可。著名的李时珍《本草纲目·土部》中有土部即明确表示“香炉灰主治跌扑金刃伤损,罨之,止血生肌。香炉岸,主疥疮。”当然,这里强调治疗外伤,和巫医认为香灰通神灵而包治百病还是有差别。但治疗外伤的说法毫无证据支持,还可能造成感染。

随着现代医学的引入,《本草纲木》这类传统医书的权威性受到挑战。1917年3月31日,《申报》在“家庭常识”栏目警告国人不要用香灰治疗外伤:“吾国习俗,凡小儿跌破头额或刀伤出血,恒用香灰及门角之尘埃敷之,殊属危险。盖伤口不洁,微生虫侵入内部即肿痛溃烂,甚至经年不愈。”

1918年,致命流感盛行,宁波定海县知事冯秉乾在《救治时疫之布告》也语重心长表示:“须知身命要紧,不可迷信求神。妄食香灰神水,转致误害己身。”

但这些努力均收效甚微。1920年流行病再起时,定海附近的嘉兴,民众纷纷到附近神庙内烧香点烛,捣头求佑,将炉内香灰当作仙丹携归医治疾病。一个叫“针鸣”的作者在媒体呼吁:“病者饮之,口中干燥,津涎缺乏,以致殒命者比比皆是。要之,香灰系燥烈之物,食之者有损无益,但愿知其害者之转辗劝勉也可。”可见“香灰神水”这种习俗在民初并未得到根本转变。

到了1940年代,借由香灰治病的巫术和中医理念谋取钱财虽有面临刑罚的危险,但仍是乡土中国流行的疗疾方法。1948年3月的一则市井新闻显示出,香灰可以止血仍是一种普遍的信仰,一位江湖卖艺者还因此险些丢了性命:

一个在上海街头巷尾卖艺行乞的吴姓无锡人,多年来都习惯持刀自劈头颅,借以博取钱钱,江湖上称这种做法为“开天窗”。1948年3月17日午后2时许,他在民国路一带以此卖艺行乞,不料刀劈过猛,误断血管,流血如注。他当时即以香灰止血,仍继续卖艺乞讨,但血并未止住,行至新北门旧教场处,因流血过多而不支倒地,后被岗警发觉,叫来救护车送往仁济医院医治,此时性命巳告危殆。

“在我故乡的庙宇里,供奉著许多闻名遐迩的菩萨。那些菩萨的名字,因为太著名了,所以即使对于故乡不太十分熟悉的我,也略知几个,如:三老爷,贺大元帅,石灵官,二灵官,袁长师等等。乡人每遇危难当前,就念着他们的法号的。生了病,把他们的金驾接到家里,沏一杯茶,在菩萨面前供一供,弹些香灰掉入茶里,病人喝下就会好……”