庞麦郎给自己起名为“孟加拉斯图·加什比克·什尼亚克·约瑟翰·庞麦郎”,就像一串坐标,既精确地把他钉在了陕西省汉中市一隅,又模糊了他的过往和所在。

文 | 三声 刘丹

设计 | 范晓雯

孟加拉斯图·加什比克·什尼亚克·约瑟翰·庞麦郎给我起了一个英文名,玛莉·刘格布尔。

那是在2019年的最后一天,我已经离开孟加拉斯图,正在前往约西里约的高铁上,而他也将要回到加什比克。10分钟后,庞麦郎又给我发了一张微信截图,我在他对话列表中的备注被改成玛西·刘格布尔,用的繁体字。他告诉我,叫玛西或者玛莉都可以,前面这两个字随便取,而刘格布尔代表了我的家族。

36岁的庞麦郎不承认自己的实际年龄,还一直有着一套属于自己的语言体系,他把陕西称为“孟加拉斯图”,把汉中称为“加什比克”,北京是“约西里约”,全国有200多个城市被这样的庞氏英文命名。他觉得这样更加国际化。

庞麦郎给自己起名为“孟加拉斯图·加什比克·什尼亚克·约瑟翰·庞麦郎”,就像一串坐标,既精确地把他钉在了陕西省汉中市一隅,又模糊了他的过往和所在。

他的老家在陕西省西南部的宁强县,这里处于秦岭与巴山之间的交汇地带,降水充沛,空气湿润。大概率是巧合,庞麦郎将自己的家乡命名为“古拉格”。这个词在更大众的认知中,代表着前苏联时期残酷的劳改制度和政治迫害。在以《我的滑板鞋》为代表的系列作品中,庞麦郎似乎讲述了一些“古拉格”式的隐喻,但他从来不负责解读。

人们想象庞麦郎,庞麦郎也在想象人们,两者间始终隔着一些东西。2019年12月初,微博上传出庞麦郎准备开网店卖滑板鞋的消息,这引发了我的好奇心——这么些年过去了,他都在做什么。

五年前,庞麦郎曾经短暂走红,有人消费他的奇异风格,也有人说他是不出世的天才,还有人从他的音乐中听出力量和意境。中国现实主义电影导演贾樟柯这样说过,“《我的滑板鞋》把我听哭了”。去年年底,他转发了庞麦郎卖滑板鞋的微博并配文,“加油!”

在富平县曹村镇“滑板鞋计划”的拍摄现场,我向庞麦郎提起了这件事,他点点头,“贾樟柯,贾樟柯是作家。”他对大多数和他有关系的外部事情都不关心,包括“滑板鞋计划”。在为期两天的拍摄中,他要做的就是在路边、集装箱顶,还有野草丛生的山上,不停地唱着跳着,“摩擦摩擦,在这光滑的地面上摩擦!”。

倒是他的经纪人白晓兴冲冲地告诉我,等“滑板鞋计划”的片子出来后,要给贾樟柯送滑板鞋,粉色的,就一只。白晓和庞麦郎搭档工作4年多,他也拥有了一个英文名,叫白瑞斯。

按照白晓的设想,“滑板鞋计划”既有《我的滑板鞋》的衍生品开发,也将包括一系列关注山区留守儿童的公益活动。他在这个项目中寄托了很多,有“走出大山”的奋斗情怀,还有赚钱养家的现实焦虑。

在这几年,白晓是庞麦郎故事的主要讲述者,甚至是有着一些最终解释权。他知道人们想要获得什么样的故事,也在意自己在其中扮演的角色。两个人的组合很容易被想象成堂吉柯德与桑丘式的现代传奇:比如经纪人网贷度日,赔钱做巡演,庞麦郎住在布丁连锁酒店做着关于国际巨星的梦。

有报道把“经纪人网贷”写进标题,白晓给我发了段语音,像被老师叫起来喊口号,或者背课文的学生似的,轻飘飘地、每个句尾音调上扬,“我们要赚钱,我们要改变命运,我们不能生活在社会最底层、像蝼蚁一样满大街乱跑。”

01 | 加什比克瀑布

一个重达6000斤的海运集装箱,从天津港漂流到陕西省渭南市富平县曹村的山上。

山没有名字,只说是石头山,通不上自来水,打不出地下水,几百户居民靠雨水生活。白晓的木匠邻居不吃雨水面,他带着个水壶,在山上连吃了两天泡面。

白晓的弟弟白老二说,他在山上遇到了狼。大伙儿不相信,说山上住着这么多人,怎么会有狼,你看到的是哈士奇。白老二又说,山上还有蟒蛇、还有梅花鹿,总之什么都有。

既然山上什么都可以有,那在山腰上长出一个海运集装箱也不奇怪。白晓原本看好了3个放集装箱的地方,但山路太窄太陡,车上不去坡,司机师傅骂骂咧咧了一路,最后就把集装箱卸在了山腰上。这个集装箱被刷成白色,头顶蓝天,背靠石壁,立在冷风中。

一下车,白晓就从后备箱掏出5块泡沫喷绘板,贴在集装箱正面。前两块绿底黑字,后三个绿底红字,字体粗圆,色彩饱和度极高,连起来是“一家专卖店”。还有一批喷绘板被挂在集装箱里面,中间是庞麦郎的黑白照片,左边写“有了滑板鞋”,右边是“天黑都不怕”。把这几块板子布置好,白晓自己先乐了,“这肯定会被网友吐槽。”

白晓的设计理念是这样的,既要高级、前卫,又要土、要像县城大卖场。这种理念贯穿始终,落实到行动上,既为事前准备不足作了开脱——比如前一天才临时印制的庞麦郎黑白照片喷绘——也给拍摄中表现不尽如人意的大家找了台阶下。

“他的想法太超前了”,白晓的朋友们这么评价,只不过后面往往要加个“但是”,然后引出一天拍摄过程中遇到的种种问题。

这一天,白晓和他找来的那位姓李的摄影师常常意见不合。李摄影师想要白纸黑字的分镜设计,白晓不断告诉他,我要什么感觉。天光正好的时候,白晓指挥李摄影师拍摄集装箱内的场景,等庞麦郎站上集装箱顶的时候,天色已经暗了下来。

更要命的是,羊走了。上山的时候,白晓带上了食用油、面粉,还有4只活鸡。这是“群众演员”的酬劳,他找来山村小学的孩子和放羊的老乡出镜,羊等了一下午,没派上用场,于是被老乡牵山里吃草去了。

就这样,拍摄时常因为无计划而停摆,山上这七八个工作人员总有几个没事做,聚在一起闲聊,讲工作、养娃,还有国际形势。庞麦郎不需要出镜的时候也会站在一旁听着,山上的温度很快降了下来,他只穿着件牛仔外套,不去车里坐着,也不加入谈话。后来实在太冷,他才跑去车里,只是把装行李的双肩包背上,又回到人群中。

和这个出现在山里的海运集装箱一样,90后孟加拉斯图·加什比克·什尼亚克·约瑟翰·庞麦郎也呈现出一种混搭感,与84年出生于陕西省汉中市宁强县的庞明涛矛盾而统一。大部分问题都会在庞麦郎这里收到相同的回答,核心围绕“高档”“艺术”“国际化”。

但这又和白晓有意识地通过道具装饰而成的集装箱不同。庞麦郎的“高档—艺术—国际化”是他衡量自身和外界变化的标准,但他不会给你更多解释,从《我的滑板鞋》走到今天,他做的一切,不为别的,就是要“更高档—更艺术—更国际化”。

年初的时候,庞麦郎在微博上发布了单曲《古镇里的怪兽》歌词,评论里有人问他为什么要用繁体字,他回复:繁体比较国际化,文字比较美观。这句话发出去后招了不少骂,但相比于《惊惶庞麦郎》时期就不算什么了。

那篇报道是庞麦郎唯一承认的,影响了自己“名气攀升”的事件,他说不上来具体受到了什么伤害,总之就是影响了自己的名气。但这早就是过去式,“我人气一直都这么高,只是我有时候隐匿一段时间。”

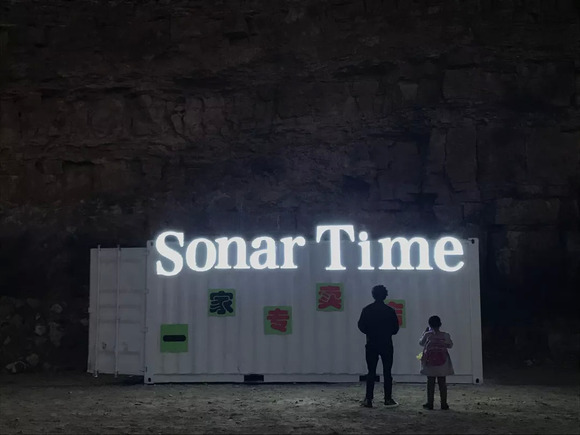

相当长的一段时间里,庞麦郎的微博停在2015年8月29日。2019年12月6日,微博上突然传出消息,庞麦郎决定开网店、卖滑板鞋,店名就叫Sonar Time。5天后,庞麦郎的微博恢复更新,第一句话引用了莱昂纳德·科恩《Anthem》的歌词,“万物皆有裂痕,那是光照进来的地方。”

莱昂纳德·科恩是白晓自称最喜欢的歌手之一,另外,他说他还喜欢鲍勃·迪伦。而庞麦郎喜欢的歌手是迈克尔·杰克逊、麦当娜,还有曲婉婷。在“滑板鞋计划”的片场,白晓主导,庞麦郎跟随着他的指令作出各种动作。

白晓叫庞麦郎“老庞”,剩下几个人都称呼他为“庞老师”,他们听不懂庞老师的歌,但知道他挺厉害。“超前”这个词也被大家用来形容庞麦郎,一位姓乔的摄影师跟我感慨,庞老师就是火早了,要是现在放在短视频平台上,估计能赚不少钱。

“你可以把知乎打开,(对庞麦郎的歌词)有专业级的学术级的评价,评得就很细了。”王新也是此次拍摄的副导演,一位92年的商洛人,大三那年去了北京FIRST电影展组委会实习。他至今也不明白,北京有那么多学传媒学影视的年轻人,被选中的为什么是自己,“确实有点奇怪,本来我没有想着要那个什么(当导演)。”

“为什么是我”这个问题带着点宿命感。毕业后,王新待业两年,花了三万块钱用单反拍了部片子,叫《好自为之》,“讲了一个人,他要去追求一个梦想,他身边的人都会阐释这样的东西,最后他还要想别的方法去完成这个事情。没有结局,因为人生没有结束的时候。”

因为收音等等的技术问题,这部《好自为之》没投到FIRST去,王新自己没有电脑,这片子就存在白晓的电脑里。他前段时间在学校找了个工作,做了不到小半年又辞职了。没有收入,就不断提高花呗额度、不断压低生活质量。“我要拍个片子,我想告诉世人这个世界上没有什么苦。你也看到庞老师的手,他肯定干了不少农活,但是你觉得他过得苦吗?”

我在富平县曹村的山里,时不时就能感受到“孟加拉斯图”或者“加什比克”的存在,它是与陕西相连又脱离的一块飞地,庞麦郎是创造自己世界的人,也是别人创造世界的手段。

白晓成为庞麦郎的经纪人、追随者,或者他更乐意承认的身份,朋友,是因为他在庞麦郎身上看到了自己的影子,“我也特别喜欢音乐,有自己的音乐理想,我如果像他这么执着,我是不是也能成了?”

两个人曾在2013年有过一面之缘,但都没给对方留下什么印象。高中毕业后,白晓先是在录音棚上班,期间去无锡的厂子里打工,3个月后跑了回来。当时还没有“滑板鞋”的庞麦郎曾经到这个录音棚录歌,白晓只记得有个哥说庞麦郎这人特别土、唱歌跑调。

2015年,庞麦郎正处在被负面报道和解约纠纷影响“人气攀升”的低谷期,白晓主动联系了庞麦郎。搭档近3年后,白晓在微博上写了万字长文,回忆他们共度的1095天。“惊惶”之后,庞麦郎的故事又有了新的写法,两个人组合起来,很容易被媒体套上“堂吉柯德和桑丘”的模板。白晓不太满意“桑丘”这个角色,他觉得自己才是“有点堂吉柯德”。

白晓说,两个人在2016年就想做“滑板鞋计划”了,这是庞麦郎的一个心愿。在滑板鞋品牌Sonar Time背后,白晓注册了一家小型贸易公司。这个公司其实和庞麦郎没什么关系,他只能算是Sonar Time代言人。这两天拍摄,白晓需要付庞麦郎出场费。

12月28号这天下午,就在大家等羊回来的时候,参与拍摄的小女孩突然问我,这里有瀑布吗?看到庞麦郎背后的山崖,我好像明白了瀑布所在。她接着说,我们站的地方是湖,湖里有龙,龙的尾巴很大,但是不愿意和人类做朋友,有人靠近的时候,龙就用尾巴打人。

这种瀑布大概存在于“加什比克”。庞麦郎的歌曲中常有类似的想象,看到香水瓶,他联想到性感女郎,于是写了《金发女郎》;看到高跟鞋,他想到诱惑,写了《恶魔不要啊》;看到电视中的街头魔术表演,他写能变出布丁和顶针的《陌生的魔术师》。

金发女郎不存在,恶魔或许也不存在,但庞麦郎真的得到过一双红色滑板鞋,要价200多,他穿了3年。在那之前,庞麦郎的母亲告诉他,“会找到的”,他写歌词的时候加上了一句,“时间会给我答案。”

天黑了,庞麦郎还站在集装箱上跳着“摩擦摩擦”的舞步,集装箱顶的霓虹灯亮了起来,是“摩擦摩擦”这四个大字。白晓站在摄像机前冲他喊:“玩儿起来!”于是庞麦郎继续“摩擦摩擦,一步两步,一步一步,似爪牙,似魔鬼的步伐。”

他动作幅度不大,仿佛被一层玻璃圈定了活动范围,也让他和外部世界互为观看对象。

02 | 山外有山

12月28日的拍摄让白晓有些沮丧,“我都快哭了,花十万块钱就搞了这玩意儿?”

那位摄影师撂挑子走了。29日一早,白老二开车去西安接来新的摄影师晓锋。晓锋,人称“陕北情歌小王子”,和白晓认识了五六年,当初想搞音乐,现在结婚了,长胖了,搞不动音乐了,开了个影音工作室给别人编曲拍视频。

人到齐已经是中午。开拍前远处飞过几只喜鹊,王新也告诉白晓,这是好事。白晓没什么反应,和大家闲聊了一会儿,突然拿起拍摄用的棒球棒,又从地上捡起石子,往空中一抛,挥棒,石子撞击球棒发出“嘭”的一声脆响,射向喜鹊飞过的方向。王新也喊,你赶紧弄正事啊!拍摄就这样开始了。

按照白晓的设想,他们要讲一个“走出大山”的故事。尽管他和庞麦郎老家都不在山上,但广义上说,他俩都曾“走出大山”。

2008年,庞麦郎坐了20小时火车,从汉中来到北京。他找到了一些音乐制作公司的联系方式,给公司打电话,想做音乐,没做成,“因为我的编曲很复杂”。2013年,他又一次来到北京,带着包括《我的滑板鞋》在内的6首歌,找到另一家公司,“他们觉得OK,我们就签了协议开始。”

和庞麦郎说话,他通常先说,“对”,然后重复你话中的几个字作为回应,具体的时间、地点,个人化的感受和见闻,都被省略在这种重复中,还有少数时候,他会斩钉截铁地说“NO”。感知到《我的滑板鞋》爆火,是他难得能说出的完整故事。

那是2014年,“我是在网上,聊QQ的时候网友告诉我,《我的滑板鞋》火了,上午的时候,我在网上看了一下,《滑板鞋》点击率直线飙升。之后好像上几十万,五十万。然后记者打电话过来,哈喽我们来做一个采访。我们约好时间和地点,我买好机票就过去了。”

庞麦郎以《我的滑板鞋》出道,在不到一年的时间里蹿红又跌落。贾樟柯从他的歌词里看出了一种“准确的孤独”,在2015年初那篇《惊惶庞麦郎》的报道中,他惊惶而用力过猛,声称自己是来自台湾基隆的90后,在指错地图上基隆的位置后摔了记者的电脑。庞麦郎告诉我,当时关于“90后”“台湾人”这些说辞大多是公司要求的,原因是自己“身份特殊”。

2015年负面报道最多的那段时间,庞麦郎说自己一个人去台湾呆了两三个月(但是台湾自由行的签注有效期是15天),在台湾看报纸、看新闻,也看综艺节目。“我飞到桃园机场,然后到台北市,再到高雄,还到阿里山看了篝火,特别有意义的事。”

他说过好几次,喜欢台湾的“言论自由”。另外印象深刻的是免税店,“那时候我有很多钱,我还是比较喜欢去消费的,我去过台北免税店,免税店是人家高档的消费场所。”从台湾回来后,庞麦郎和白晓开始搭档。这几年,两个人主要就是跑演出,奔走在一个又一个城市。

白晓说,自己真正听懂《我的滑板鞋》是在2017年跑巡演的路上,“我就静静地戴着耳机听着这首歌,他在旁边睡着了,我听着听着鼻子就特别酸。我当时想,我们每天都在赔钱,为什么他还那样的有激情,为什么,到底是什么原因,我得找原因。”

我自己听到的、再加上在媒体报道中所见,白晓至少三次说起过同样的话,为什么做“滑板鞋计划”?——“庞麦郎找到了他的滑板鞋,我没有”,“我最喜欢的一句歌词是,有了滑板鞋,天黑都不怕。”他提起,贾樟柯在这首歌中听懂的是“时间会给我答案”,他们感触不同,是因为两个人处在不同的位置上,做着不一样的事。

白晓教庞麦郎使用涂鸦笔

白晓信命,会根据人的出生月份判断这个人的性格和身体状态,他的理论依据是《本草纲目》第一页。2018年动身去巡演前,他匆忙间从家里带出一本《本草纲目》,又是古文又是图,看不懂。接下来两个月,他在路上就盯着第一页,最后给背了下来。

根据那页的内容,像他这样冬天出生的人,性格直爽,好交朋友,和秋冬出生的人聊得来,和夏天出生的人不大对付。我问他庞麦郎的生日是什么时候,白晓想了想说,夏天吧。至少在百度百科上,庞麦郎出生于1984年1月19日,我不知道在孟加拉斯图是否有另一套时间历法。

跑演出的路上不只有《本草纲目》,在白晓在那条微博自述中,他用挺长的篇幅讲了几次自己和庞麦郎在巡演途中遇到性工作者的事情,他说写这些内容的原因是比较有戏剧性。这几年,白晓如愿进入了音乐圈,见了很多人,和他想的不一样,“这个圈里人都太假了。”票房越来越差,白晓觉得庞麦郎的笑容也变少了,“你知道有一句话这样说,从俭入奢易,从奢入俭难嘛。”

庞麦郎的时间似乎停止了。他保持着《我的滑板鞋》之后“人气攀升”的状态,继续做音乐、做演出,遇到演出票房不好的时候总觉得是白晓或者主办方的错,直接跑路、抗拒商演,还推掉了《快乐大本营》、《奇葩说》、《中国有嘻哈》等综艺节目的邀约。他觉得这些都不适合自己。

提起这些事,白晓叹了口气,“我就没办法,我就越做越累,欠了一屁股债。”这几年,白晓写诗、摄影,做音乐,得出的结论是,“我的死活根本没人管,不像老庞,他就算过得特别困难或者过得啥的,最起码还有媒体和记者去关心他。”

2019年12月初,因为女朋友意外怀孕,白晓匆匆忙忙地结了婚,也瞬间的面临着要养家、养娃。因此“滑板鞋计划”对白晓意义重大,不止是他“走出大山”的情结,更关乎生计。目前来看,“滑板鞋计划”算是这几年他被坑得比较惨的一次,“元气大伤”,但也不是最惨的一次。为了拍这个片子,他已经花了10万元,主要来自网贷,“我结婚都没用这么多钱”。

“一切都是资金的问题”,这是白晓为所有不顺找到的理由。计划启动,是因为他在西安认识了一有钱的哥,这个哥承诺给白晓投资30万,后来说是觉得赚钱没意思,钱就没到位;鞋子打版,他找了个陕西老乡设计,师傅没做出他想要的效果,最后滑板鞋上的图案要么是龙,要么是凤;集装箱装修,他又花四千块钱在镇上找了个认识的哥,从9月份就谈好了方案,开拍前他发现,这哥几乎什么都没做,卷钱跑了。

这些生意往来基本都是口头定下来的。现在白晓手上有13只鞋子,还有15万的尾款等着结清。眼下的希望是,白晓还认识一个在微博工作的哥,手上养了一批营销号,等片子拍出来,能帮着刷热搜。“如果我真的很有钱的话,我立马会再接着做,追加,再追加,然后好好做起来。”

直到现在,这个”滑板鞋计划”还在白晓的想象中不断地追加。29号我们杀青下山的时候,白晓告诉我,“滑板鞋计划”的短片估计在一周后就会配合着流量运作上线;等我1月10日和他打听进度的时候,他告诉我,短片要等到年中线上统一宣发,他还要做一整条滑板鞋产业链。

作为一个普通老百姓,或者是去掉庞麦郎这个干扰项后白晓的对照组,白老二对哥哥正在做的事情毫不关心,“能赚到钱就行”。

他在西安的工地上干活,拍摄这两天赶上周末,被白晓找来当司机,把人载到地方了就窝在车里打游戏、睡觉。这几天往返富平的路上,95年出生的白老二时不时就要说说当地5万块钱的彩礼和5000多块钱的房价。“你们应该关注一些我们这些普通老百姓关注的问题。”

白老二的生活乐趣是开车溜达。他有一辆白色的吉利轿车,花了12万,是同系列中的顶配。11月的时候,他跟一个朋友用两天时间跑了安徽、山东、河南,石家庄,玩儿。两天时间都在高速公路上,“没事干,就往高速上逛一逛。”

这不是白老二最“嗨”的一次,有一回晚上下大雪,他在被窝里玩手机,和一个西安的朋友闲聊。朋友说,要是我有车,就直接去找你了。那时白老二还没换轿车,有个面包车。“你这是看我有车是吧,那行,我去找你”。大晚上,顶着雪,白老二把车开上高速,直奔西安,“路上三四次漂移。”

29号晚上,我们坐着白老二的车去富平镇上吃了杀青饭,然后在酒店大堂闲聊。白晓突然走到前台,回来时手里抓了一把糖,“我请大家吃糖!”五颜六色的玻璃纸撒在桌上,话题从拍摄扯到柿饼的行情,白晓的目光飘到了正对面的墙上,墙纸正中间有一行英文和一行中文。

白晓念了出来:“No Try No High,不试不欢。”

03 | 王二狗,李大爷,羊

富平取“富庶平安”之意,是中国柿子之乡,连路灯上都挂着以柿子为原型设计的吉祥物“小柿人”。富平也是现在元首的故里,习家大院所在地。

曹村距离富平县城20公里左右,是富平柿子之乡,这几年在打造柿子风情小镇,柿饼远销韩国等地。白晓说,柿饼价格越来越贵,今年一斤要30多块钱,“吃不起了”。

白晓要拍的不止是滑板鞋和Sonar Time的广告,还是个公益短片。从“走出大山”的个人情怀出发,他还想“回馈大山”,把滑板鞋卖给网友,再用赚到的钱给山里的孩子们买滑板鞋。

“大山里的孩子根本就不知道外面是怎么样,要走出去之后才会有追求,比如说可能他们也想做电影。”白晓这样想象“滑板鞋计划”的航拍效果:晚上八九点,山里漆黑一片,就放集装箱的地方亮着灯,庞麦郎所在之处,会成为深山里面最亮的一颗星星。

12月29日这天,除了补拍前一天没拍好的内容,最重要的是拍摄庞麦郎去老乡家送温暖、和山里的小朋友互动。老乡和小朋友是当地的马老师帮忙联系的,白晓说,马老师在山里的学校工作了十年,没有编制,今年工资才涨到一千块钱。之前白晓就给孩子们送过羽绒服,还拍过短片揭露学校的豆腐渣工程,没发。

从集装箱所在的山头到那位老乡家,开车要半小时。半路在村小学停了一下,白晓去找马老师,叮嘱庞麦郎给老乡买点东西带去。庞麦郎在附近的小卖部买了一箱早餐饼干,一袋大米,一共45块钱。手机网络信号不好,等待扫码付款页面加载的时候,庞麦郎举着手机四处打量,又把一箱核桃牛奶拎到了柜台前,总共花了65。

马老师带着我们去老乡家,路程大约20分钟。山路起伏很大,车有好几次爬不上坡。马老师告诉我们,前几年孩子们都要走路上学,现在大部分家长给孩子包车接送。远处有窑洞,马老师说应该已经没什么人住了。富平在做“危房改造”,山里房子的门脸被修整一新。车开得近了,我们看到几个窑洞外面还晾着衣服。

去到老乡家,摄影师跟着,庞麦郎和老乡简单寒暄了几句,这部分内容就拍好了。一行人带着老乡家的小女孩回来,白晓在她脸上抹了几道灰,让她走到集装箱跟前,在周围玩儿。她最后一场戏是背对镜头,和庞麦郎一起站在集装箱前。夜幕降临,集装箱上的灯牌是唯一的光源。

白老二的话在马老师这里得到印证,她告诉我们,山上真的有狼,开春的时候还有人见过。接着话茬,白晓问我有没有听说过“脱贫”这个概念,又说起他在前一天以及接下来的日子里会时常提起的一句话,“我们都是蝼蚁”。

2018年2月的时候,白晓出过一张专辑《我是晓白》,其中同一首歌在流媒体平台发了两遍,分别叫《王二狗杀了李大爷家的羊》,《王二狗和李大爷和羊》。白晓说用前一个歌名的时候,平台把歌下架了6次,所以他才换了个名字。

歌讲的是李大爷家的羊挡了王二狗的路,于是王二狗杀死了这只羊。警察来了,听说王二狗家在省城有人,于是让他给了李大爷200块钱,“让李大爷以后不要再找二狗啦”。“人群慢慢的散去,人群慢慢的散去,剩下李大爷跪在羊的身边哭泣”。

29日晚上吃饭的时候,有人提起了这首歌,大家就歌名讨论了半天:谁杀了谁家的羊?是王二狗杀的还是李大爷杀的?羊是公是母?到底是杀了狗还是杀了羊?起哄声中,白晓红了脸,始终不愿意播放这首歌,“这歌就是发神经”。

旋律到底还是响了起来,白晓跟我说,谁是王二狗,谁是李大爷,什么是羊,都有寓意在里面,“但他们听不懂”。这种无法向身边人言说的孤独感也被他反复提起。

12月30号那天,我们一起搭车前往西安,白晓跟我说,他做了个梦,梦里是一条路,不是山里的那种土路,而是一条欧洲田园风的大路,他走在路上,“觉得好美呀,但好孤独呀”。接着,他又聊起自己最喜欢的作家是乔纳森.斯威夫特和海伦·凯勒,告诉我《格列佛游记》中有个飞岛国,国王住在岛上,可以用岛把不听话的人压死。

其实就算是在前一晚的饭局上,会写歌、懂音乐的人也不少。晓峰就是做音乐这行的,他说自己连交响乐都听得懂,王新也也有不少歌。最新的一首叫《登写字楼》,“太阳快要下山,于是就登上写字楼去观看,长安区的庄稼基本无疑升官,附近的房子一平米几个万,地产商的一天是农民的几百年。”

王新也说他一直在观察各种各样的人,尤其是那些焦虑的人,“他们为什么都去上班?他们为什么都去加班?”他的弟弟在北京后厂村工作,每天早上六七点去工作,晚上十点回家,“我说你为啥不早点回去,他说别人都在那耗着呢。我听了我就想笑,我说如果实在不行的话就回来吧,要不然时间全部浪费了。”

在北京实习期间,王新也住在平房村。一个月房租500块,屋子里有一张双人床,一个桌子,好像还有一台风扇,这几样东西占满了整个房间。他观察那里的生活,仔细想想,很多东西都可以拍成电影:村里住满了人,晚上街道是黑的,房东的儿子每周回家要钱、有个四川女孩总被人骚扰或者虐待、常有妇女操着京腔骂街。有一次,一个女人找不到卫生间去了某家人的院子,被骂了好久。

这样的生活让王新也害怕。他不怎么主动和人说话,两个月时间里,接触比较多是快递员。有一次他团了一个火锅券,没想到店家直接把火锅送到了他住的地方,大夏天里,他一个人吃火锅,喝啤酒,连吃了两天,“多爽的,怎么可能孤独”。

我不知道庞麦郎是否也有类似的感受。比如孤独,比如自己是蝼蚁,比如对外部环境感到害怕。他的歌里有很多具象化的恐惧,比如说《古镇里的怪兽》《肮脏的恶魔》;也经常出现孤独感,比如说《陌生的魔术师》和《甲号街的夜曲》。

如果你追问,他只会告诉你,我现在每个月能赚到十几万,我很快就要发新专辑了,我的公司会签更大的明星和艺人,大家都很热情对我很好。

在大家纠结歌里死的到底是狗是羊的时候,白晓朝庞麦郎小声说了句,你该知道吧?我之前给你串场的时候唱过。庞麦郎没说话。

两个人合作过一首歌,叫《我将停留在哪里》,“可否告诉我,我憧憬的未来和现实有多远,可否告诉我,我期待的未来是否已经转变。”这首歌庞麦郎有自己独唱的版本,而白晓的版本先是两人对唱,结尾变成合唱,但两个人的拍子没对上。

庞麦郎说这是2015年他藏起来的那段时间里,写下的唯一一首歌,“那个时候,当时,我那个时候比较……”庞麦郎说不上来自己是什么心情,而对于“我将停留在哪里”这个问题,他说,“这个未知。”

庞麦郎有4000多个微信好友,据说大部分都是他的歌迷,有人想加他好友,他基本都会同意。加了微信后,常有人让庞麦郎给他们唱歌,庞麦郎说,他和歌迷关系超好,会经常给他们唱《我的滑板鞋》,还有《恶魔不要啊》。唱完之后,歌迷说,加油庞麦郎,他回复,我会继续加油。

白晓却不怎么加歌迷的微信,还会提醒庞麦郎小心处理来自项目和合作方的好友申请,“这个圈子是相通的,你可能因为做了一件什么事情就活不了了。”他现在只有300来个微信好友,据他说之前一口气删除了1400多人,“我的时间要分给我需要的事情”。

庞麦郎已经没有什么特别需要的东西了,多年以前得到过那双红色的滑板鞋后,庞麦郎就想做音乐,做“高档流行摇滚乐”。顿了顿,他又告诉我,想要一台高档赛车,敞篷的,黑白色的,开在山路上,启动时发出“嘟——嘟——”的声音,速度很快,像斑马。