天平胜宝六年(754)四月五日,鉴真在东大寺立坛授戒,掀开了日本佛教史崭新的一页。这激动人心的时刻,连同鉴真带到日本的许多国宝,被光明皇后记录保存下来,就珍藏在正仓院里。

正仓院

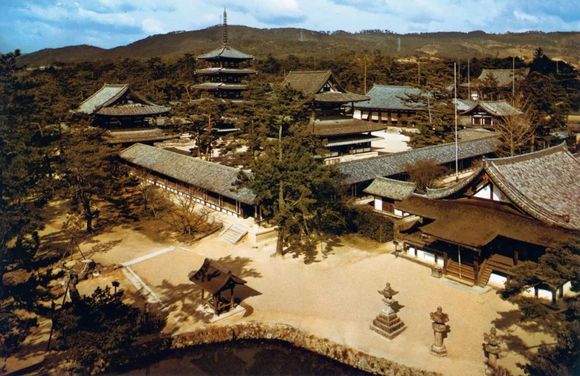

745年,正值大唐盛世,听说唐朝高僧要来传戒弘法,被国内大地震、流行病和内乱困扰的圣武天皇喜出望外,他做了最精心的准备,倾国家之力,建造世上最宏伟壮观的东大寺,恭迎当代高僧,祈祷天地合力,保佑国泰民安。在东大寺西北约300米处,用上等木料建筑了一座专门收藏珍贵物品的仓库,当时,日本官府和各大寺院都建造有许多仓库,东大寺的正仓也有十多座,但是,随着岁月流逝,这些正仓先后毁坏消失了,只剩下这一座,正仓院变成了它的专称。

天平胜宝六年(754)四月五日,鉴真在东大寺立坛授戒,掀开了日本佛教史崭新的一页,日本佛教终于能够独立传戒。最初受戒的是圣武上皇,在他之后,光明皇后和皇子也依次登坛受戒。这一天,还有将近五百位僧职人员接受了大小乘戒。这激动人心的时刻,连同鉴真带到日本的许多国宝,被光明皇后记录保存下来,就珍藏在正仓院里。

文 | 韩昇

每年秋天,当鲜红的柿子沉甸甸地压低枝头的时候,青翠欲滴的若草山下,正仓院就会迎来一年一度的开仓仪式。开仓的仪式非常庄重。天皇派来的敕使,由正仓院事务所所长陪同,东大寺别当担任见证,参加仪式的人员身穿礼服,整齐列队,缓缓走向正仓院,登上台阶,在这里,要仔细检验天皇每年发布的开仓敕令,核对无误之后,用剪刀剪断锁上的封结,打开门锁,进入库房。年复一年,这个仪式代代相传,每一个细节都执行得一丝不苟,在这凝重而庄严的气氛里,弥漫的是人们对古代文明的崇敬和热爱。

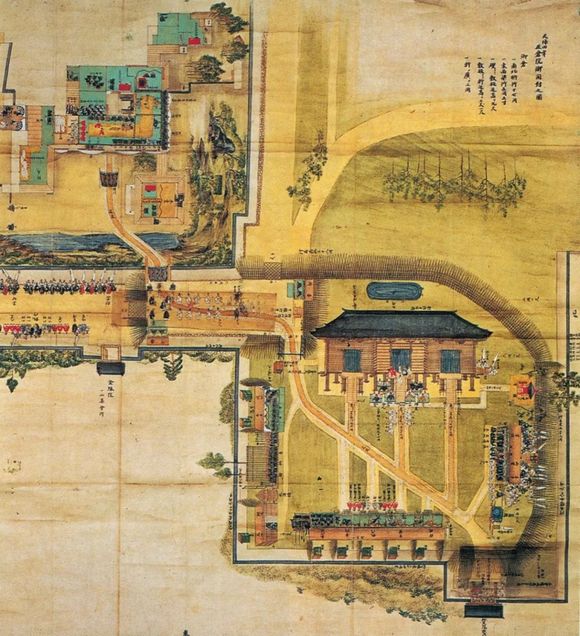

在古代,开仓仪式远比今天复杂,近乎神圣。我们从东大寺传世的绘画里,找到了《元禄六年正仓院御开封行列图》,画卷细致地描绘了1693年举行的开仓仪式。

走在队列前头的是身穿红色官服的天皇敕使。有资格担任敕使的是朝廷太政官系统的弁官,他在官员、武士的簇拥下,昂然前行。后面紧随着的是手捧正仓院钥匙盒的僧使,以及东大寺僧职和僧官等人,奈良地方官率兵卒随行保护。

敕封是正仓院管理上非常重要的制度。正仓院根据天皇的命令,举行敕封仪式。封条上明记天皇的名号,或者花押,钤上封印。仓库门锁上捆着麻绳,麻绳打死结,天皇的敕令卷成小卷,用竹皮包裹,打在麻绳结里。只有天皇下达开封的敕令,才能剪开麻绳结开锁。而门锁钥匙由朝廷保管。收藏光明皇后捐赠品的北仓,管理最为严格,最早实行敕封。而后,平安时代,中仓也实行敕封。只有收藏东大寺珍贵物品的南仓,长期交由东大寺管理,一直到明治八年,也就是1875年,正仓院才统一移交国家管理,全部实行敕封。

30年后,为了用现代化手段更好地保护文物,日本在正仓院西面建造了钢筋水泥构筑的西宝库,珍贵的藏品大部分转移到西宝库保管。新库房有完善的温度、湿度控制,因此,曝晾宝物成为历史。但是,敕封制度仍然沿袭下来,西宝库的每一个入口,都有着天皇的敕封。如此严格的管理,极大地杜绝了珍贵文物的流失。这是古代文物能够历经一千多年的岁月沧桑完好保存下来的重要保障。

正仓院的所有藏品,是进献给佛陀的。佛教在古代日本有着巨大的影响,以至于我们如果不了解佛教在日本流传的情况,就难以理解日本的古代文明。然而,佛教在日本传播的经过,却是那么艰难曲折。

在日本佛教史籍《扶桑略记》引用的奈良时代延历寺的《僧禅岑记》中记载,522年,有一个名叫司马达等的人在奈良地区结草堂拜佛。而且,让我们感到兴奋的是,这件事还出现在日本另一部古代佛教文献《元亨释书》之中。这两部历史文献透露了一个重要的事实,就是在百济将佛教传到日本之前,日本已经存在佛教信仰了。最关键的线索是“司马达等”这个人。

司马氏族是来自中国的古代移民,而司马氏是西晋皇室,随着西晋朝廷播迁江南,并以皇族的身份,在南方迅速繁衍。后来,又由于东晋内部政治斗争和政权更替,司马氏家族成员流亡各地,有一支曾迁徙到朝鲜。笔者注意到移居日本的高句丽僧人曾经介绍在高句丽还有司马氏族人的活动事迹,这提供了司马氏族迁徙到日本的一条线索。然而,更重要的线索却可以在中国的古代文献中找到,那就是《宋书》的《倭国传》。书中记载,倭王曾经派遣一位名叫司马曹达的使者到南朝刘宋朝廷,请求给予册封。把这些线索综合起来,可以判断司马氏应是来自中国江南的家族,流徙到日本之后,主要从事皮革、金属制作,故被称为“鞍作部”。由此看来,司马氏大约在5世纪就迁徙到日本了。他们在奈良地区定居下来之后,结草堂拜佛,那时佛教应该已经传入日本。

考古发现也为此提供了强有力的佐证。日本发现了数以百计的“三角缘神兽镜”,这种镜子为日本所特有,未见于中国和朝鲜。然而,镜子的纹饰源于中国,却没有疑问。中国社会科学院王仲殊研究员认为,这些铜镜是中国江南工匠到日本制造的。值得注意的是,有些铜镜上雕塑的是佛像,我们称它们为“三角缘佛兽镜”。中国的三国时代,铜镜制作中心无一例外都在南方。显然,日本铜镜的源头就在这些地方。这些铜镜表明,佛教早在4世纪就从中国江南传入日本,从江南迁徙到日本的移民氏族,在其中扮演了至关重要的角色。

司马氏属于日本早期传播佛教的家族。当6世纪百济国王再次把佛教介绍给日本中央贵族的时候,日本国内早就存在于社会基层的佛教信徒起了至关重要的作用。圣德太子和苏我氏冲破旧贵族物部氏的阻拦,大力扶植佛教使其成为日本国教的时候,司马达等将其所拥有的佛舍利献给苏我氏。苏我氏举行斋会,把舍利放在铁砧上锤打,结果铁锤铁砧打陷了,舍利却完好无损;再把舍利放入水中,竟然浮而不沉。于是人们无不由衷地信服佛陀,皈依者源源不绝。

然而,在中国的《高僧传》里也可以找到与此相似的故事,说的是当年康僧会来到江南的时候,当地还没有佛教流传。于是,他用光芒四射的佛舍利说服了吴王孙权,同样是铁锤敲打不坏的舍利,让孙权亲身体验到佛法的无边,令其心悦诚服,下令建造了江南第一座寺庙——建初寺,从此,佛法在江南广泛流传,蔚然大观。

司马达等和康僧会相似的传法故事,从另一方面再一次证明日本佛教源于中国的江南。而且,两者的联系,历久弥坚,源远流长。

8世纪,江南佛教同日本之间又共同谱写了另一段可歌可泣的篇章。

当时,圣德太子在日本大兴佛法的事迹传到唐朝,并传说他是南方陈朝南岳慧思禅师转世。鉴真被日本僧人弘扬佛法的热情深深打动,毅然决定前往日本传法。然而,鉴真德高望重,名动天下,所以唐朝不批准他赴日的申请,他们只好想方设法私自渡航。私自出国是犯法行为,而且,连天公也想挽留这位高僧,所以,他们的渡航充满艰难险阻,前后经历了六次出航,曾经因为手下向官府告密而失败,或是由于寺院僧徒不忍鉴真离去被阻拦而中断航程,还曾因为狂风恶浪而遭遇海难,漂流到海南岛,九死一生。一直陪侍鉴真的荣睿经历五次挫折的磨难,虽然逃过巨浪的吞噬和官府的牢灾,却病死在荒远的端州,把不屈的意志刻写在广东肇庆的纪念碑上。鉴真第一次出航时,已经55岁,在古代早就是老人了。他万万没有想到此行竟然花费了十一年,自己为炽热的宗教使命感所鼓舞,历艰险而志弥坚。然而,他毕竟是血肉之躯,在困厄中,他的双眼失明了。可是,他的心中一片空明,用个人微弱的生命之火,照耀崎岖的弘法路途。如此坚忍不拔,惊天地而泣鬼神,大海为他让路,星辰为他导航。他终于在天宝十二载(753)十二月二十日,以66岁高龄抵达日本九州岛,鹿儿岛的火山为他燃起冲天的火焰,人们发出动地的欢呼。在鹿儿岛川边郡坊津町,日本人为他勒石纪念,世代铭记。

听说唐朝高僧要来传戒弘法,被国内大地震、流行病和内乱困扰的圣武天皇喜出望外,他做了最精心的准备,倾国家之力,建造世上最宏伟壮观的东大寺,恭迎当代高僧,祈祷天地合力,保佑国泰民安。这座世界上最大的木构佛殿,盖了12年。圣武天皇年年翘首等待,从奠基到落成,从身居皇位到让位改任太上天皇,一直没有鉴真的消息。天平胜宝四年(752),卢舍那大佛铸造成功,东大寺不得不举行大佛开光仪式,原定由圣武上皇为大佛点睛,但是,他最终因为生病而缺席,只好请印度僧人临时代替。然而,圣武上皇心里始终惦记着鉴真。

两年后的春天,鉴真到达京城,受到热烈欢迎,朝廷政要和各寺僧人争相拜谒鉴真,鉴真的弟子记下了那“车如流水马如龙”的盛况。圣武上皇专门下诏,请鉴真在东大寺立坛授戒。天平胜宝六年(754)四月五日,鉴真登上戒坛,掀开了日本佛教史崭新的一页,日本佛教终于能够独立传戒。最初受戒的是圣武上皇,在他之后,光明皇后和皇子也依次登坛受戒。这一天,还有将近五百位僧职人员接受了大小乘戒。

这激动人心的时刻,连同鉴真带到日本的许多国宝,被光明皇后记录保存下来,就珍藏在正仓院里。

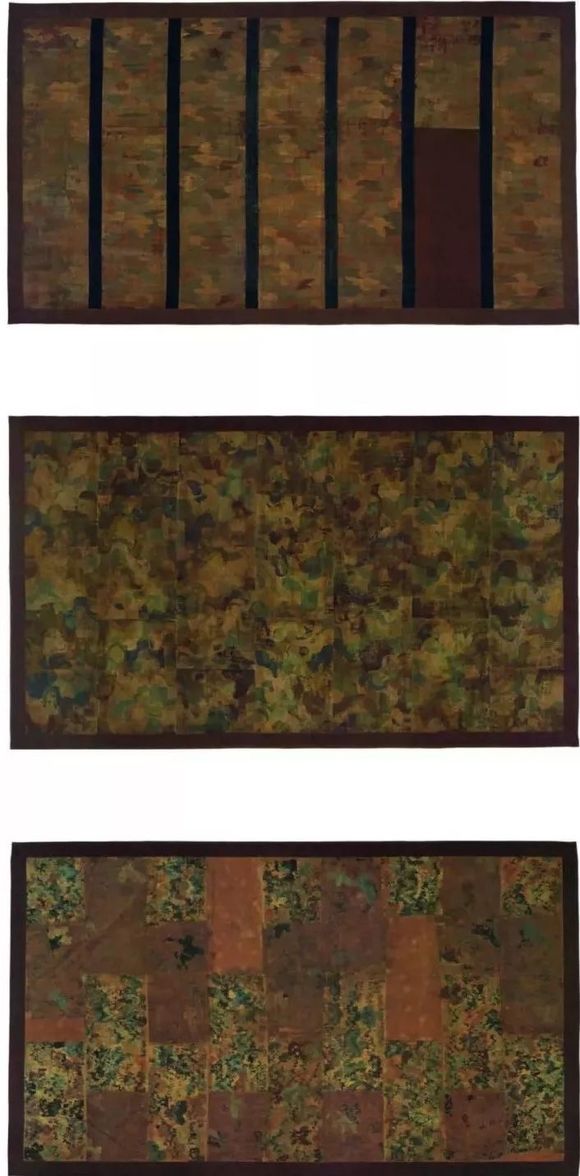

皈依佛教的圣武天皇,为自己制造了许多袈裟,在正仓院北仓就可以找到九件,南仓和中仓还有六件,引人注目的是“七条织成树皮袈裟”,这是圣武天皇穿着的袈裟。“织成”是古锦的一种,早在汉代已经用作官服,到唐代更加流行。古代袈裟将布剪裁成小片再缝缀起来,色彩斑驳,犹如“树皮”,而“七条”则是用如此缝制而成的七条细长幅布,缀合成一大片布,制成袈裟。值得注意的是,这件袈裟上面写着“金刚智三藏袈裟”。金刚智是印度高僧,唐玄宗开元七年来到唐朝,翻译密教经典,成为中国密教的始祖。

金刚智的袈裟是通过什么人传入日本的呢?我们把目光转向入唐求法的日本僧人,回日本开创天台宗的传教大师最澄,曾经从唐朝师傅行满那里获得一件七条刺纳袈裟,如今珍藏在延历寺中;而创立日本密宗的弘法大师空海也在唐朝获得袈裟传承,珍藏于京都教王护国寺(东寺),其制法与圣武天皇的袈裟相似。显然,圣武天皇的这件袈裟是遣唐僧人带回日本并进献给他的,衣钵袈裟是传法的证明,金刚智的袈裟自然被圣武天皇视为至宝。而其他几件袈裟,从染织和缝制的手法来看,大概也都来自唐朝。

袈裟是梵文Kāsāya的音译。原意为“不正坏色衣”,佛徒法衣必须避免用青、黄、赤、白、黑五种正色,而要用其他杂色。法衣有大中小三件,小件为五条,中为七条,大为九条以上。其织法用单色线为经线,用诸色线为纬线,织成后呈杂色斑,犹如树皮,故日本称此织法与色斑为“织成”和“树皮”。佛陀集碎布衲成缁衣,为弟子所遵循。“刺”为缝合之意,“纳”即衲,亦即缝缀衲衣。以上三件均录载于《国家珍宝帐》。

在日本,鉴真不但创立了律宗,成为一代宗师。而且,他还把中国的书法、语言、文学、医药和印刷技术等传入日本,影响巨大而深远。他晚年在奈良建造了一座唐式寺院——唐招提寺,寺院采用了唐朝宫殿的建筑样式,流传至今,成为绝响,为今日研究和复原唐式建筑,留下极其珍贵的实物证据。唐招提寺被日本列为国宝,其宏伟的金堂,以丰肥之柱,雄大之斗拱,承远大之出檐,是现存日本天平时代最大、最气派的建筑。而安放鉴真坐像的御影堂,乃唐招提寺灵魂所在,不对外开放。承唐招提寺美意,笔者得以进入御影堂,拉开内室狭窄的门扉,瞻仰鉴真慈祥的容颜,并在光线不足的情况下拍下这幅珍贵的鉴真坐像照片。

日本古代的佛教艺术,深受中国的影响,佛像造型艺术,鲜明地证明了这一点。佛教起源于印度,从印度、巴基斯坦到新疆库车克孜尔千佛洞所保存下来的早期佛教造型艺术珍品,都有着浓厚的异国色彩。十六国南北朝时代,佛教在中国大为流行,佛像造型也发生了重大变化。北魏在山西大同云冈开凿石窟,雕塑大佛。历史学家研究发现,这些佛像的原型,竟然是北魏历代皇帝的形象。皇帝被神化,而佛教也被中国化和人格化了,随着时代向前伸延。唐朝出了中国唯一的一位女皇帝——武则天,她利用佛教为自己登基大造声势,并在东都洛阳龙门建造奉先寺,凿刻卢舍那大佛。这尊堪称唐朝艺术精品的佛像,相传是根据武则天的形象塑造的。奉先寺卢舍那大佛是那样的庄严、丰满和优雅,典型地反映了唐人的审美意识,深深影响了整个东亚世界。日本东大寺本尊也是卢舍那佛,造型与奉先寺大佛如出一辙,据说就是以后者为原型铸造的。

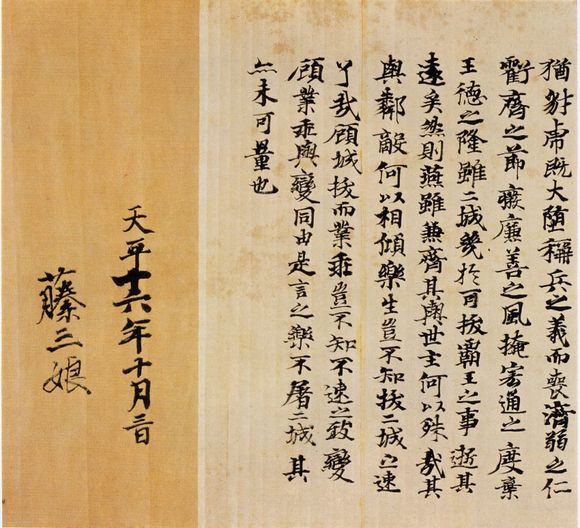

对唐朝文化的向往和追求,构成日本奈良文化的基本格调,以至于日本文化史将这个时期称为“唐风文化”时期。武则天这位伟大的女性,成为光明皇后的楷模,据说,流传至今的法华寺十一面观音立像,就是以光明皇后为模特雕塑的。光明皇后倾心于唐朝文化,她出自日本第一名门藤原家族,唐人多为单姓,为仿效唐人,她也把自己的姓加以省略,自署“藤三娘”。当然,改称单姓并不是光明皇后心血来潮,在唐风弥漫的奈良时代,模仿唐人的行为举止,成为贵族社会的时尚。

自从圣德太子将佛教立为国教后,日本佛教就一直在中国和朝鲜的佛教影响下迅速成长。奈良最古老的寺院飞鸟寺,也称作法兴寺,供养的飞鸟大佛,稍长而刚健的造像,明显带着中国北朝的风格。大佛的眼睛为杏仁形状,而法隆寺供养的圣德太子像,也是杏仁形眼,体现出飞鸟时代雕刻的特点。世界文化遗产法隆寺,于推古天皇十五年(607)由圣德太子建造,是世界上现存最古老的木构寺院,正殿安放的释迦三尊像,由来自中国的移民“鞍作部之首止利”负责铸造,同样具有中国北朝的佛像特点,作者巧妙地用佛陀轻薄的袈裟衣褶装饰基座,庄严优美、栩栩如生。法隆寺是古代佛教艺术的瑰宝。

从建造法隆寺到建造东大寺,其时代相当于中国隋唐时代,佛教造型从北朝刚健风格向唐朝圆满风格演变,这一变化,在日本的佛像中也得到同步反映,可见两国文化交流之密切。

在正仓院的藏品中,有一件珍贵的墨画菩萨像,被称作“墨绘麻布菩萨”。画高138.5厘米,宽133厘米,由两块麻布缝接而成,描绘菩萨坐在云朵之上,自天而降。菩萨浓眉高颧,深目细长,下颌前曲,体态丰满,颇似西域胡人形象,可以看出波斯萨珊王朝的影响。菩萨衣带飘扬,线条奔放,颇有唐朝画圣吴道子“吴带当风”的风格。而且,菩萨高髻戴冠,这在唐代十分常见,在日本也可以找到相似的绘画。法隆寺壁画中的菩萨像,同样是高髻着冠;而敦煌壁画中的供养菩萨像,也是相同装束。墨画发达于唐朝,传播于东亚各国,正仓院这幅墨画菩萨像堪称日本天平时代的墨画杰作,是日本仅存的水墨白描画,弥足珍贵。

正仓院收藏的佛教器物,种类丰富。白石火盆,用五只狮子为足,托起大理石的火盆。也有用赤铜制成,同样以狮子为足。狮子不属于原产日本的动物,因此,这种造型应该是外来的。在陕西省临潼县新丰镇庆山寺遗址出土的青铜火盆,也是以兽为足,虽然多了一足为六足,但可以看出属于同类制品。

在祭佛行列中,可以见到手持长柄香炉的僧人。正仓院南仓保存着五把长柄香炉,分别用黄铜、赤铜和白铜制成,其中四把是狮子镇坐在柄尾的香炉。最华丽的当数紫檀金钿柄香炉,长39.5厘米,高7.6厘米,炉面用金铜制作,镂空雕刻莲花,上面立着一头威猛的狮子,香炉周围嵌入四株金银花卉,花芯用红、绿水晶镶嵌,周围配以蝴蝶、飞鸟纹饰。炉身与底座之间有空心铜柱,以长钉铆接。底座用紫檀雕成二十四瓣,侧面每瓣绘一花朵,花芯嵌绿色琉璃。炉体和长柄使用紫檀,用锦缠以丝条系结,柄绘花草彩蝶和迦陵频伽,镶嵌水晶,柄尾端坐一头狮子。狮子形象在唐朝日用装饰中十分流行,河南省洛阳市龙门西山神会和尚墓也出土了狮子镇柄的香炉,与正仓院藏品相印证,如此巧夺天工的工艺品,舶来品的可能性颇高。

另外的四把香炉中,赤铜柄香炉的长柄末端犹如鹊尾,这属于中国南北朝时代的样式,可以在北魏、西魏和北齐的佛教雕塑及壁画中见到。在陕西省扶风县法门寺地宫发现的唐代佛教金银器物中,也有一把素面长柄银手炉,呈高圈足杯状,柄为如意云头曲折状,香炉与长柄连接处用心形或花瓣形金属片装饰,以两颗圆头钉固定,炉身把手接在手柄上成为受力支柱,同正仓院香炉制法完全相同,综合以上诸点,正仓院收藏的香炉应是唐朝制品。

漆金薄绘盘是正仓院收藏的另一件艺术珍品。它是一件木质漆器,宛如一朵盛开的莲花,底座上有四层花瓣,每层八片,中心是半球形的莲心。木雕的莲瓣,轻盈委婉,向外款款绽放,造型极为优美。每片花瓣均鎏金施彩,绘有鸳鸯、衔花鸟、迦陵频伽和狮子等精美图案,铅丹、朱、群青、胭脂、靛蓝等各种颜色交织在一起,显得无比华贵。乍看仿佛佛陀的莲花座,但在底座上有墨书“香印坐”,据此可知乃香炉的台座,供于佛陀案前,它在香烟缭绕中金光闪闪,熠熠生辉。

清池生莲花,优雅芬芳,象征着圣洁,令人神往。佛教以莲花作为往生的寄托、报身净土,平常供奉于佛像之前。正仓院南仓收藏着一件用日本厚朴材木雕成的莲池,底座雕成蜿蜒起伏的池堤,池底用白色描绘白沙,放置贝壳,一株莲花出水,主茎绽放三朵莲花,有莲蓬为芯,左右两茎托起两片荷叶,还有两株莲蕾含苞待放。莲茎用金铜制成,莲蓬、花瓣、翻叶都是木雕贴金箔,极其精巧。如此优美的造型,也出现在法门寺地宫出土的文物中,令人惊喜。这件文物被称作“银芙蕖”,芙蕖就是莲花。法门寺的这枝芙蕖以银箸做莲茎和底座,用银箔做成花叶,主茎顶端有莲蓬为芯的莲花一朵,内外三层,共十六瓣。主茎中部有莲蕾一朵,由此分出两枝莲茎,左右伸展,荷叶翻卷,舒展飘逸。

这些佛具让我们不难想象当日佛事的盛大场面。4世纪前后,佛教自中国江南地区传入日本。到6世纪,佛教从朝鲜半岛再度传入日本。反复多次的冲击,又遇上日本从贵族世袭政治迈向中央集权体制的历史机遇,佛教因此成为日本国内统一思想文化的强势意识形态,发挥了巨大作用,受到天皇、贵族的无比尊崇。正仓院是日本古代文明的见证,也是古代佛教的艺术宝库。

文章节选自《正仓院》(韩昇 著 三联书店2020-1)。