对于渔樵而言,山水与社会的关系并非不可沟通的对立,而是必要的对照,于对照中才得见历史之道。

渔人不能重复寻见桃花源,其深层的暗喻是:无历史的桃花源已经是其自身存在的最后答案,是否能够重复进入便毫无分别。对山水了如指掌的渔樵如果一定要找到那个被遗忘的入口,并非在知识能力上不能,而是在价值上不能。以渔樵的历史观来衡量,一个无历史的隐居社会,是一个与历史形成反比的时间标本,深掩在拒绝访问的山水之中,与渔樵所处的能够纵观历史变迁的山水分属两个不同的空间概念,而渔樵不需要那个无历史的空间。对于渔樵而言,山水与社会的关系并非不可沟通的对立,而是必要的对照,于对照中才得见历史之道。

文 | 赵汀阳

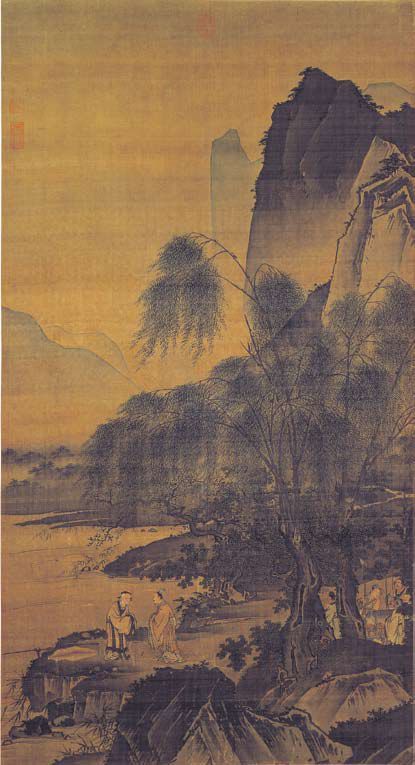

在汉朝的长期稳定过后,三国魏晋南北朝经历了长时期的乱世与失序、社会结构的破坏与重组、各族的逐鹿战争与兴亡成败,历史传统不再可信,社会变成险地,生活充满不确定性,人们在精神上变成了流浪者。于是,依旧不受变迁打扰的山水便成为在乱世中仍然承载可信经验和恒定价值的保留地,维持着一处超越俗世和变迁之空间,因此被识别为“世外”的世界。与此同时,与社会欲望和纷争拉开了距离的山水诗与山水画也随之兴起,为山水的形而上意象增添了如诗如画的经验性,于是山水成为了蕴含形而上无限性而人人可感的形象,实现了形而上之道的形而下化,同时也实现了经验的形而上化。

一旦山水与社会分开来而成为大地内部的超越之地,大地就因为空间的划分而具有了人文的丰富性和对照性,同时穿插着两种价值维度,逐鹿逐利的社会是英雄与奸雄的博弈空间,而在其外具有超越性的山水则属于异人,包括学者、僧侣、隐士、渔樵和艺术家。英雄在有为之地有所“作”,非英雄在无为之地有所“述”,各有所得。不过,山水并非与社会隔绝,相反,山水就在社会的近旁,看得见社会,也因此看得见历史。社会与历史实为一体之两面:在空间中展开的历史是社会,在时间中展开的社会是历史,或者说,横看历史为社会,竖看社会为历史。

虽然山水以其形而上的意象申明了自身是大地中社会之外的超越之地,但实际上并非凡是山水皆为社会之外的超越之地,其中的差异需要分辨。有一种社会化的山水空间叫“江湖”。在许多时候,“江湖”被识别为一个反社会或反体制的空间,好似社会之反面,其实江湖是官方体制外的另一种社会体制,即民间自发形成的社会体制。所谓“体制外”的错觉只不过是因为江湖是在官方管制之外的社会。江湖通常以各种帮会为枢纽,以多层次的外围私交而形成广泛的私密网络,现代俗称“社会关系”。江湖体制的极端表现是“黑社会”,即使是温和的江湖体制,也是隐含黑社会基因的“暗社会”。黑社会并非不正常社会,而是社会之一种常见模式。江湖保留着原始性的社会体制,虽然有了初步的游戏规则,但其游戏规则尚未达到稳定可信的博弈均衡,只是不稳定也无法信任的语境化均衡。就其社会性而言,江湖是个凶险社会,所谓江湖险恶。

与险恶江湖完全相反,还有一种在国家管制之外却风平浪静的社会,其典型是陶渊明想象的桃花源。桃花源是个世外之地,岁月静好,好山好水,却同样并非超越之地。桃花源不是只存在于概念里的乌托邦,尽管桃花源未必真的存在,但它被描写为一个具有“现实品质”的具体化存在,至少活生生地存在于文学描述之中,而不是一个存在于理论里的概念,因此,桃花源在品质上相当于真实存在。桃花源中人虽不知秦汉魏晋,历史对于桃花源人失去意义,但桃花源仍然是一个世俗社会。按照陶渊明的描述,桃花源所在隐秘,无缘者不得而入,甚至,即使是有缘的发现者,也没有机会再次进入。就其明喻来说,这意味着,即使有缘分,缘分也只有一次。缘分的不可重复性已经声明了隐秘之地拒绝回归社会而具有自在的外在性。有缘访问不等于可以经常来访,更不能移居,所谓桃源虽好非久留之地,送客就不再见了,有缘的渔父终究也是外人,不属于桃源社会,也不能加入桃源社会,所以再度寻访注定无果:“春来遍是桃花水,不辨仙源何处寻”(王维《桃源行》)。

这里存在着两个社会的隔阂,一个是万众争利的大社会,另一个是隐居同乐的小社会,不相往来,不可通达,永远相忘。桃花源规模虽小,却是个五脏俱全的完整社会,因此,桃花源只是一个时代错位的俗世,它躲避了复杂社会的历史变迁问题,只是不断自身复制,没有变化,因而失去了历史性。这样一个自在的社会,不再属于历史,它从历史中掉落出去,既然没有变化,也就没有需要去反思的问题。失去了历史性的静态桃花源,之所以不能再次进入,是因为既然没有变化,就不会有新内容,对于无历史的社会,一次性的访问就是一个已经结束的故事。渔人不能重复寻见桃花源,其深层的暗喻是:无历史的桃花源已经是其自身存在的最后答案,是否能够重复进入便毫无分别。对山水了如指掌的渔樵如果一定要找到那个被遗忘的入口,并非在知识能力上不能,而是在价值上不能。以渔樵的历史观来衡量,一个无历史的隐居社会,是一个与历史形成反比的时间标本,深掩在拒绝访问的山水之中,与渔樵所处的能够纵观历史变迁的山水分属两个不同的空间概念,而渔樵不需要那个无历史的空间。对于渔樵而言,山水与社会的关系并非不可沟通的对立,而是必要的对照,于对照中才得见历史之道。

与渔樵的理解有所不同,文人的山水概念有个波动的意义网,或远或近,或悲或喜,或激昂或颓丧,五味尽在其中。山水可以转换为山川、山林、山河或江山,视其语境用意而定。渔樵的山水总是平静悠长的,不会被激情打扰,更接近形而上之道,几乎与时间同节奏,最能够分享司马迁的“通古今之变”的视野。而文人笔下的山水感觉却复杂多变,宽时胸怀家国天下,眼中万里江山;远时心通天地造化,笔下雄奇山川;或自觉曲高和寡,声里高山流水;或爱上层楼凭栏,心中落花流水,每每登临胜迹有泪如倾,常常浪迹江湖无事自醉。如此多样的山水心情,皆可与渔樵一席话。一般而言,文人的山水概念是遁世之地的隐喻,是不仕之地,也是免俗之地,总之是与社会纷扰对立的清净场所,可以是逍遥的山水江湖,也可以是摆脱红尘的寺庙古刹,或地处遥远的神山仙岛,或是告别了历史的桃花源。所有这一切关于超越之地的想象所蕴含的关键词是“自在”。

山林式的自在,可以理解为自由之一种,但与政治或道德意义上的自由无关,既不是落实为个人权利的消极自由,即免于被强制;也不是试图实现为集体权力的积极自由,即实现集体得解放的使命;也不是以意志为自己建立普遍之法的自律自由,而是在自然状态下却幸得和平的自由状态,大约相当于身无拘心无束的状态,随性不随理,只有意愿,并无意志,这种与自然合一的自在状态的根本性质是任性而为。作为自主的自由特别受到文人的推崇,竹林七贤被认为是这种类型的范例。与自在状态相配,免于管辖的山水之间就成了历代文人想象的得以任性之地。

但是竹林式的山水想象并没有为山水建立一个形而上的意义坐标,而是一个与天下苍生命运无关的归隐场所,在其中并没有超越个人意气而创造共同经验的能量。将归隐与市井加以对立,则未通达超越之道。如卢梭所言,“枷锁”无处不在,在社会里确实难得自由。但如果为了摆脱一切枷锁而获得自由,就只能将自由概念收缩为自我的私人自由,可是,将精神收缩为自我的代价是自我的贫乏。一己之我并无太多内容,只有当精神能以万物为尺度才拥有无限性,才能够达到形而上的自由,而自我的眼界甚至小于夜郎,从未超越,也没有能力超越,即使自我进行“内在超越”(一个可疑的概念),终究还是受制于自我之井的蛙眼尺寸。无限性是超越性或形而上的唯一身份证,以万物尺度代替自我尺度,才是进入无限性的通行证。竹林式的山水及其自由悬隔了社会,反而失去了精神的丰富资源和历史的深远尺度,终究无所超越。

如果无忘社会,那么山水与社会的距离到底有多远?这要看是“远人山水”还是“近人山水”。远人山水属于远离社会而人迹罕至的荒野山水;近人山水是可游可居之地,更有生计功能。就作为形而上之道的显形而言,远人山水与近人山水并无二致,同样具有无限性的尺度,但是远人山水因其人迹罕至而没有见识过历史,在其当地没有发生过兴亡盛衰的故事,因此,远人山水缺乏历史的精神维度,或者说,远人山水的历史尚未开始,只是时间中的一个存在,是一个无历史的空间。布罗代尔在谈到欧洲的山时也说:“山通常是远离文明的世界,而文明又是城市和低地的产物。山没有自己的文明史,它几乎始终处于缓慢传播中的巨大文明潮流之外。在横的方向,那些潮流能扩展到很远的地方,但在纵的方向,面对一道数百米高的障碍,就无能为力了。”前历史或无历史的远人山水因为缺乏历史性而容易被赋予宗教性的品格,通常被想象为属于神仙、真人和野兽的地方,甚至连渔樵都未曾到达,所谓“渔樵不到处,麋鹿自成群”(杜荀鹤:《游茅山》)。

最为典型的远人山水是绝对蛮荒之地,也可以理解为纯粹之地,比如神山,不见人间烟火,甚至少见野兽出没,与历史性全然无关而与时间同在,虽是自然存在,但在功能上相当于一个纯粹概念。对神山的科学描述,比如说,高8000米,山顶终年积雪,有冰川若干,等等,都与神山的形而上意义毫不相干,同样,对神山的艺术描述也与神山的神圣性毫无关系,神山的意义不可能被精美的摄影所表达,也不可能被任何绘画所表达,更不可能被登山家所理解。就其本意而言,神山定然拒绝任何人的访问和描绘,它是任何具象描绘都没有能力表达的一个绝对概念,而对神山的攀登则是现代人征服自然的心志表达,是以人的意志把神山世俗化为主观对象的努力,如此种种,都不是对神圣性的敬意。神山的意义在于它的绝对客观性和绝对外在性,意味着一个不可进入的绝对概念。神山自身绝对寂静,无声无息,听不见过路的疾风呼啸,自在自足,不告诉人任何消息,因此,神山对历史毫无兴趣,对俗务毫无兴趣,对兴衰荣辱毫无兴趣,尤其对人毫无兴趣。神的意义归神,人的意义归人。

近人山水也是人迹稀少的地方,却可居可游,那是渔樵出没之处,也是旁观社会之地,渔樵就往来于山水与社会之间。近人山水两面通达,达于道又通于俗,是看得见历史的山水,因此分享了历史性的品格。近人山水虽也是超越之地,却具有区别于自在超越性的涉世超越性。在自在的超越性概念里没有历史观,显示的是时间本身,因此属于天道;涉世的超越性概念则面向社会变迁,显示的是历史性,属于人道。近人山水也就是渔樵的山水概念,也是最具思想性的山水概念,它是形而上之道与形而下的历史的结合处,那里正是产生思想问题的关口。形而上之道就其本身而言不是问题,也从未提出问题。形而上之道的运行只是“道法自然”,所以无须提出问题。另一方面,形而下之事就其本身而言是生存之事,虽内含严重问题,却无法自我反思,因为形而下的事情在尺度上与自身等大,没有大于或高于自身的反思尺度,因此不足以反思自身所蕴含的问题,所以,只有借助形而上之道,才能够对形而下之事进行反思。形而上和形而下的互通接口就在山水概念,所以山水成为了形而上通达形而下的交接隐喻。

……

人在想象另一个世界时,其实很难超越俗世思路,毕竟俗世是人唯一见过的生活,自然就成为想象的样本。如果缺少榜样,想象难免空洞,因为生活是过出来的,而不是想象出来的。……无论是神仙山水还是艺术山水,都试图以超现实的方式去逼近超越性,但超现实性并不是通达超越性的有效路径。超现实性终究不等于超越性,两者之间虽数步之遥,却相隔鸿沟。问题就在于,如上所言,超现实性回避了历史,因而缺乏沧桑感和反思性。如果不能面对沧桑并且超越沧桑,所得就并非超越,只是隔世而已。神仙山水和艺术山水都缺少跨越形而上到形而下的大尺度,因此难以建构一个兼通形而上和形而下的山水意象。作为形而上之道的意象,任何想象的山水都比不上真山水,真山水无须隔世,其存在本身强硬地显示了道的超越性。

山水以其自然身份而拥有无穷时间,因此能够以其不朽的尺度去旁观即生即灭的人事。王朝兴衰,世家成败,人才更替,财富聚散,红颜白发,功名得失,以青山度之,皆瞬间之事,所以青山依旧在,浪花淘尽英雄。历史为变在,山水为永在,两者于对照之中尽显道的无限性和丰富性。无论是生活还是文明,其意义始终内在于世间的劳作、责任、艰辛和苦难之中,所以,回避了劳作、责任、艰辛和苦难的出世状态就屏蔽了生活和文明的意义,反而无从返本归真。道显现于历史的世间万事之中,并不在内心直观或顿悟中,只有通达历史的心灵才有能力将一切经验归道为一。所谓超越,是对全部经验的超越,如果没有理解所有经验,就无可超越。历史等于所有经验,因此,如果屏蔽了历史,就等于删除了一切经验和意义,空空如也的境界未曾归于道,无处可归而已。所以,史前青山无所超越,反历史的青山无所超越,出世的青山也无所超越。青山必须见识青史,见证青史,才被青史确认为道的代表。青史与青山的对照,其意正在于互证。

历史中的每件事情都关乎欲望、情感和意志,所以历史的当事人都有情地看待历史之事,而山水却置身事外,是借得道的尺度的超越参照系,山水历史观因此具有辽远的时间深度和广大的空间包容性,其时间深度意味着目光十分深远而致近乎无情,因此,山水的历史观“不仁”地见证一切变化沧桑;同时,其空间包容性又意味着兼收并蓄的有情,山水历史观不为皇家服务,也不为个人服务,不为任何意识形态服务,只是以道的尺度去容纳历史的无限可能性,所以说,山水意象是形而上之道的形而下化,同时又是历史经验的形而上化,于是,山水历史观以道透视历史,同时以历史显现道,这就是青山与青史的对照互证结构。

我们已知,渔樵是山水的有缘人,所以为山水代言,而山水就化身为渔樵的主体性。如今青山依旧在,坚如磐石,青史也在,不绝于文,可是山水在现代已经被社会收编为景观,山水之间也再无渔樵之类异人。不过,渔樵已经转化为一个概念,存在于以历史为本的精神世界中,从中我们能够寻到它所代表着的一种历史观,或一种历史的方法论。渔樵的历史观和方法论就是概念上的山水。

(本文节选自《历史·山水·渔樵》,经出版社授权转载。)