牛痘在19世纪初最早传入广州,也是在那里被人们率先广为接受。

撰文:梁其姿

翻译:董建中

《东方历史评论》微信公号:ohistory

1933年鲁迅写了一篇文章,生动记述他第一次接种牛痘的经历,当时他两三岁,是在老家绍兴。他是在家里种的痘,而不是在种痘局,这“大约是特别隆重的意思”。他还记得痘官的睑,“胖而圆,红红的,还带着一副墨晶的大眼镜”。鲁迅印象最深的是痘官说的话,他一点也听不懂,像是讲的“官话”,而他的模样,“是近于官的”。鲁迅的回忆也告诉了我们19世纪末20世纪初其他有趣的种痘细节:种痘局很普遍,但只是设在大的市镇上并有季节性;在人们可以选择传统人痘的情况下,牛痘还远未普及。鲁迅对本土传统的敏感具有代表性,但这里他却漏掉了中国牛痘接种的一个中心环节。在称赞上海“可能是中国最文明的地方”,因为那里牛痘接种很流行、也很方便时,他忽视了这样一个事实:就牛痘而言,应该将广州作为参照城市,因为这一种痘技术在19世纪初最早传入广州,也是在那里被人们率先广为接受的。

琴纳牛痘接种术(Jennerian vaccination)经由澳门和广州传入中国一事,人们多次说起,尤其是中国的历史学家,有时还细致入微。能见到的最早英文记述之一是马士(Morse)的《东印度公司对华贸易编年史》,该书1926年首次出版。这种说法在由王吉民和伍连德合著、1936年出版的《中国医史》中再次提及并有了更为细致的记述。在书中作者描述了1802年前后,东印度公司在华的外科医生皮尔逊(Alexander Pearson)是如何在澳门进行牛痘接种的,皮尔逊比携带另一批疫苗的西班牙巴尔米斯医疗队(Balmis Expedition)要早一些年,并且写了一个关于如何种痘的小册子,该书由斯当东(George Staunton)翻译成中文,在广州十三行一位商人的帮助下,于1805年出版。该书也详细地描述了在1805-1810年间,由十三行商人在他们广州的公所建起一个免费接种牛痘的善局,雇用了中国最早的一位痘师邱熺,他在1817年出版了自己的著作。王吉民和伍连德以及用中文记述此事的历史学家,认为在19世纪中,这一技术在广州的传播很顺利。

我们将避开中国引种牛痘具有重大意义这样的宏大叙事,试图回答鲁迅感兴趣的那些问题:痘师是些什么人?在种痘传播过程中还有哪些人的参与?种痘局是怎样的机构?社会是知何看待这一新奇且是外来的技术?我们也将对广州,这一中国最早进行种痘公共实践的地方进行更细致的考察。换言之,一项新技术顺利地在19世纪一座中国城市进行传播,那么该城市会是怎样的社会结构?我们也将考察一座大都市正在兴起的医疗文化,这座城市不同于北京和上海,它远离帝制晚期中国的政治和文化中心,然而却是一座商务和贸易在人们日常生活中占有中心位置的城市。

当时的痘师是些什么人呢?资料显示在澳门引入种痘之初,当地的广东人就成了主要的接种员。根据皮尔逊的说法,在巴尔米斯医疗队由马尼拉到来之前,“澳门(牛痘接种)极普遍,这是由葡萄牙接种员所做的,我自己也在当地居民以及中国人中种痘……并尽我所能,指导数位中国人(种痘);他们为许多人接种牛痘,效果很好,就如同我在旁监督一样”。当时他又是怎样选择他的培训人员呢?“现在,已是痘师的中国人,基本上是那些正被或曾经被英国商馆所雇用的人。”第一批痘师“在广州以及附近农村的地区广泛地为人种痘”。米怜——伦敦会马礼逊(Robert Morrison,1782-1834)的助手,也证实,当地的医生参加皮尔逊的正规课程,后来负责在广州的种痘善局。受雇或与东印度公司有联系的中国人也通过别的途径参与了种痘的引进。例如,翻译皮尔逊种痘的小册子,“是在一位受过医学专业训练的中国人协助下完成的”。

我们透过中文材料可以了解第一批痘师更多的情况。1835年《南海县志》有着与皮尔逊及马士相同的记述,并记载了在行商所建善局行医的痘师的名字:梁辉、邱熺、张尧和谭国。从另一种后来出版的县志中我们可以知道,他们来自以下三县:番禹、香山和南海——这三个县分別对黄浦、澳门和广州有管辖权。众所周知,1842年以前,西方商人与中国的贸易被限定在以上这三个地方。如皮尔逊所说,四位痘师极有可能是被英国商馆所雇用或有与之联系。四人中间,我们对梁辉和邱熺了解的更多一些。梁辉,字国炽,在他的家乡《番禺县志》中有记载,是一位行善的富商:“闻西人有种牛痘法,取牛所患痘,剌人臂,数日即痂,无所苦。国炽乃以重金购其法习之。痘浆必由西洋递传而至,费不赀。国炽无所吝,岁以其法治之,不吝分文谢。”我们还知道后来他离开善局,返回黄浦老家,很可能是继续从事牛痘的接种。

邱熺,即西方人所熟悉的A.Hequa或Dr.Longhead,是中国最著名的痘师,因为他是第一部、也是最有影响的关于接种牛痘的中文著作的作者。他的书出版于1817年,在皮尔逊的中文译本之后。这部《引痘略》,经常与别的种痘著述合在一起,在整个19世纪和20世纪初多次重印。邱熺是南海人,32岁在澳门受雇于英商时听说了这个新的技术。因为他从未出天花,“洋医”给他种痘,接着他“既行之家人戚友,亦无不验者。于是洋行好善诸公,以予悉此,属于会馆专司其事。历十数寒暑,凡问途接踵而至者,累百盈千”。邱熺能够成为种痘大师,拥有权威,不仅是因为他有著作出版,而且在于我们在下面将看到的,他为政治精英提供服务,更在培养本地和外省的徒弟之外,培养自己的子侄及其徒弟成为在全国有着声望的邱氏“世业”的继承人。

在第一批广州接种牛痘的痘师出现后,种痘很快在广州地区传播开来,越来越多的当地行医者加入到了这一活动。皮尔逊,这位英国外科医生似乎一开始就有一种策略,后来证明是成功的:“它对于种痘的传播及延续,绝对有益。对于从事此业,对于在广州及附近农村进行广泛接种,以及对于在指定地点种痘的那些中国人来说,种痘成了声望和报酬的来源。”半个世纪后,在广州行医的美国长老会的传教医生嘉约翰(John Kerr, 1824-1901)记述到:“现在很多人全身心投入这一事业,对保存疫苗持有兴趣,因此不存在曾经有过的疫苗失传的危险。一些人从种痘中大发其财,那些最早投身其间者,在他们的同乡中间,被视作生命的赐福者,声名鹊起,令人艳羡。”在英国医疗人员的默许下,第—批痘师很快抓住了以传入这项欧洲技术带来的致富和邀誉的机会,而英国医疗人员只是希望吸引更多的当地行医者,以维持住这种技艺和牛痘苗不致中断,尤其是当他们的活动被局限在澳门和广州的时候。

从19世纪60年代开始,越来越多的痘师在广州接受新教传教医生的培训。嘉约翰在1866年写道:“(广州)医院也鼓励学生进行种痘活动。”在1868年的报告中,他告诉读者,两位来医院寻求鲜活痘苗的当地痘师“在诊所接受学习”。对19世纪某一时间的广州痘师数目进行估算,是件困难的事,尽管有海关医报说,1870年“在广州有五六十位职业的痘师,现在该城市约有半数的儿童已经接种了牛痘”。

接下来我们感兴趣的是,这么多人出于什么原因对接种牛痘有兴趣。一个明显的答案是,这是一项有利可图的营生。我们已经看到皮尔逊和嘉约翰所观察到的广州地区早期的痘师是如何的名利双收。对于接种价格问题,有一条有趣的线索,来自伦敦会的著名医生合信(Benjamin Hobson,1816—1873)。他在1850年与当地的一位医生的对话中了解到:“他认为在(广州)附近几乎所有的儿童都已种痘;并知道当地数位进行种痘的医生,向每位接种者收取50钱至1银圆。”广东医生黄宽(1829-1878),是第一位在英国拿到医学学位的中国人,他在海关担任医官,也在1878年报告说:“当痘医被住家召来种痘时,他通常带一个(已接种并且已出痘的)孩子以便进行疫苗接种,通常收取50钱或1银圆,而对于提供痘浆的小孩则给予25钱。穷人种痘则收10钱或25钱。”19世纪中叶,在广州医院一位当地的高级医疗助手月薪20银圆,而一条银导管的价钱或一位教会医院病人的埋葬费用是1.5银圆,与上面所说进行比较,应该说在家里种痘,像鲁迅经历的那样,绝对是很昂贵的,即便是“穷人”所付的费用也十分高。尽管私人种疸才收取这些费用,慈善种痘机构不是这样,但这仍然揭示出享有盛誉的痘师可以享有髙收入的生计。而且,对于广州贫穷儿童“免费”或“酬报性”的种痘,如同上面的报告所揭示的,事实上是保存鲜活牛痘苗的必经程序。换言之,“免费”或“酬报性”的种痘实际上是价格不菲的私人接种手术的部分成本。

我们知道,即便是在西欧,牛痘苗也很稀有;得到了一头病变程度正好处于痘浆能直接接种到人身上的出痘中的牛,颇为不易。欧洲直到19世纪末还一直采用手臂到手臂的接种方法,即牛痘苗直接通过新近被接种的人传至一个新病人的手臂。手臂到手臂间的输入存在疫苗失去活性的可能,以及传播传染病的危险。但要知道,在整个19世纪疫苗的生产在欧洲没有任何官方的监控,而疫苗质量的管理在1925年才得以建立。供应高品质、安全的牛痘苗一直是中同实施种痘所面临的主要困难,尤其是在温暖气候不利于疫苗的保存的广州。因此,痘师或接种点就不得不持续不断地通过接种中的孩子进行手臂到手臂接种,以便整年都能有新鲜疫苗的供应。这是19世纪富庶的广州人要建立疫苗站和雇用有声望的痘师进行手术的一个主要原因。嘉约翰在1865年的报告中写道:“在一个有钱的当地人资助下,东郊开办一个疫苗站,已聘用(广州教会)医院的—个学生实施接种手术。一个以前也曾在医院学习的年轻人,被雇用在顺德县治所在地大量接种牛痘。一个富人组织支援他的活动。”

这些居住在广州的有钱人显然并不都是天真的慈善家。由他们资助的叫做“种痘馆”的私人诊所,多数为家族世业,到20世纪初还在运作。19世纪60年代初,其中一家种痘馆正是由传奇人物、当地第一代痘师邱熺的儿子——邱昶所经营的。1860年,嘉约翰拜访了邱昶的办公场所,邱昶向他展示了种痘的宣传材料,嘉约翰将其译成了英文。在传单中,邱向他未来的主顾保证:“木人所用乃直接得自外洋商人采购之浆苗,施种前有精于疯病诊断之人检査小儿,可避免所有危险。凡愿本人前往接种者请前来十二甫西首。”根据黄宽1878年的记载,邱家每年有一百两的保存疫苗的补贴,这笔钱可能来自行商。在慈善接种点,给予穷人的孩子免费种痘是私人痘师得到疫苗的主要途径,但我们不知道在慈善接种点和私人行医者之间有无经费或其他方面确切的交易。

1861年在广州西面肇庆布道的美国浸信会传教士纪好弼(R.H.Graves)也注意到,“中国医生被迫雇用穷人的孩子去进行牛痘的接种”,因为富裕家庭“对于让人将自己孩子的痘疱戳破以取出痘浆甚是忌讳”。黄宽在一份1878年的报告中解释说:“中国的母亲们反对从她们的孩子手臂取出痘浆,她们认为这样会有伤元气。”这—想法在中国传播极广。上海的《申报》1874年有篇文章认为,孩子们在种痘后多不回诊,怕痘师取出痘浆;父母更宁愿自己把小儿的脓疱抓破,让痘浆在皮肤上流淌,以避免痘浆被痘师取出转种,因为他们相信小儿会因此失去元气。这种态度解释了为什么为了保证有连续不断的牛痘苗供应,必须对穷人的孩子进行免费的及酬报性的种痘,这种优惠是为了持续取得新鲜痘浆所付出的代价。一些打着慈善家旗号的私人痘师,实际上是精明的商人,从种痘和牛痘苗生产中获利。19世纪70代初的北京有疫苗荒,“仅一个在天津和山西太原府有(痘馆)分号的当地痘师……可以保证供应”。这些种痘馆解释了为何私人种痘的价格如此昂贵。

种痘业的丰厚利润吸引越来越多的冒牌儿医生。邱昶在1852年抱怨道:“近来我的名字被人无耻地假冒。”在广州的嘉约翰以及在肇庆诊所的纪好弼注意到,19世纪60年代初,当地的行医者使用的牛痘苗并不总是健康的,在种痘后天花发作的病例很常见。对庸医为获得更大的收益使用变质或是无效的牛痘苗,甚至以人痘取代牛痘的埋怨,在广州的种痘书籍和新闻报道中常见,这些作法不只在广州,更遍布全国。19世纪整个中国包括台湾的一个普遍趋势是,当种痘流行且有利可图时,江湖郎中们纷纷登场。世纪之交,广州的情况已非常糟糕,以致著名历史学家、广东人陈垣(1880-1971)呼吁痘师应考取执照。

那么当时中国本土痘师是如何促进他们的营生呢?我认为,他们成功的关键在于采取了源于传统的新策略。他们的策略包括两部分:精心打造一种部分是建立在传统医学基础上的、新的、中西结合的技法和用词;提升种痘作为一种行业的社会声望。有关种痘的书籍在这里起着关键作用。

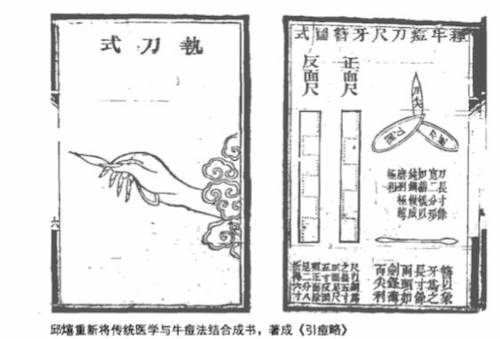

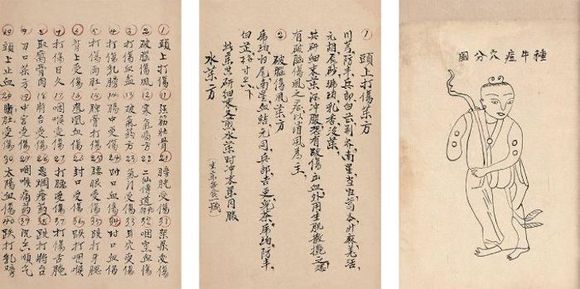

邱熺有影响的《引痘略》是种痘本土化的一个范例,它将中医的语言和概念融入新的技术之中,最近,张嘉凤对此进行了详细论述。皮尔逊教授邱熺19世纪初人们所知道的、基本的技法,包括各种持刀的方式,在植入牛痘苗之前切开手臂、观察脓疱以及转种牛痘苗的方法。以这些知识为基础,邱熺使用了针灸用语,将手臂上的切口定名为穴位;借用传统的排出胎毒的概念释义脓疱;通过提供传统的术后复原的药方等等,将牛痘的操作“本土化”了。在附有小儿手臂穴位图的《引痘略》中,传统医学语言的精致运用完美地掩盖了两个重要的、与传统医疗主流做法的不同之处:通过流血的切口所进行的植入方式以及动物成分不是经由口而进入人体。另外,由于广州麻风病很流行,邱熺在书中还特别增加了一条,反对为患麻风病的孩子进行接种,以防止传染。种痘这项皮尔逊及其译著原本意在向中国社会推销的特异非凡的域外技术,就这样在中国本土的情境中,被精细地包装在一种人们熟悉的语言之中。

关于做切口,邱熺在早期就有所创造。他不仅运用了穴位的概念,而且还采用了两支手臂各做两个切口的做法。女孩首先应在右臂上种痘而男孩则在左臂。这样有別于皮尔逊只做一个切口,且不分手臂的方法。后来的痘师承袭了邱熺的想法,做4到6个切口。一些人甚至建议对于年纪大的孩子做8到10个切口,以便“更彻底地”将体内胎毒泄出。

知名的痘师经常被邀请在他们家乡以外的地区种痘。我们已经引用了邱昶的例子,他于19世纪40年代在北京种痘。70年代,宁波种痘局也邀请了一位来自鄞县的名痘师陈季桐。80年代湖南西部洪江的育婴堂邀请了一位来自该省北部城市武陵的有名痘师,为当地的孩子种痘。著名的痘师游历全国,或个人行医,或在局种痘,19世纪有大量的类似记载。因此,鲁迅听不懂为他种痘的“痘官”的说话,并不奇怪,因为这人可能来自外乡,或许甚至是区域性或全国的知名人物。换言之,到了19世纪后半期,通过省内或是跨省痘师的行医网络,地区甚至全国的种痘市场正在发展。

当时十三行商人为什么如此大力资助在广州的种疸呢?尽管还没有确切的答案,但他们的态度看来是取决于他们与英国商人的关系,两者必须致力于维持友好关系以便双方都能获取贸易上的厚利。在马士看来,两者之间的关系是建立在极致的“互信互敬”基础上,“从不用书面契约,对方有困难时不吝帮助,双方存在着深厚的同情与友谊”。英国商人,“除了他们捐助给‘公所’的保证金”外,并不直接向十三行商人支付任何费用。另一方面,行商的公行制度在中国朝廷的支持下,“现在不可避免地成为所有争端的缓冲器”。在广州,中国商人有时承担着官僚应负的市政职责,在不给中央政府带来麻烦的前提下,也乐于与外国同仁合作。对种痘的支持极可能被认为是一种宣示双方良好关系并对英商信任的一个积极作法,毕竟后者是公所经费的捐助者。公行制度是一个准官方的体制,民间也期待行商们能实施公益活动。在公所建立的种痘善局,恰当地阐释了19世纪初广州独特的社会构成,在那里,中外商人是公共事务的重要策划者。

到了19世纪下半叶和20世纪初,广东商人继续担当着这种角色,但已没有了他们欧洲同仁的合作。广东商人在本地资助了许多善堂,向城市人口提供各种形式的救济,尤其是包括免费种痘的医疗服务。最早的一个是爱育善堂,建于1871年,就在公所的旧址上,创立资金是6万银圆,此举引起了当时西方人的很大猜疑。传教士认为这一做法,是为了“向自己的百姓,并向世界展示他们能够维持自己的慈善机构,而且规模之大,把任何外国组织都比了下去”。他们认为管理善堂的富裕商人“太精明……他们愿提供大笔钱财,应该是他们另有图谋”。广州的政府日益衰弱,中外之间越发不信任,在这样日益恶化的环境中,当地大商人在公共事务中继续发挥作用是很自然的事情。这些善堂的活动包括种牛痘,所雇用的痘师在广东的偏远地方,甚至是在广西进行种痘。

另一方面,1834年东印度公司在中国的商业垄断废除后,尤其是在19世纪40年代广州开放后,英国商人在推动种痘上的地位下降了。在这—时期,十三行的种痘善局关闭,直到1852年在从前的行商伍敦元、潘有度等人的资助下才重新建立。如同邱昶所记载的那样,他当时被授命负责这一机构。然而,1856年的大火烧毁了整个十三行建筑,公所也未能幸免。从19世纪60年代开始,传教医生们,尤其是日益增多的美国人在推动种痘之上积极活跃。嘉约翰于1859年在广州医院开办了痘科,每周四为孩子们种痘。除了为穷人种痘,广州医院还是随时为中国南方各地供应疫苗的地方,嘉约翰还准备了关于在温暖的气候下保存痘痂的小册子,在广州城散发。他介绍的应该是疫苗在甘油和玻璃管中保存的方式,这是当时欧洲研发的方法。

与此同时,新的教会诊所在佛山(1860)、肇庆(1861)以及广西的梧州(1866)开办。纪好弼负责肇庆的诊所,将种痘作为主要任务。嘉约翰的医院从1859年开始进行种痘,1863年有报告说,1494名孩子接种了牛痘。至此,出现了本土痘师和外国传教医生间的激烈竞争。传教士声称为越来越多的孩子成功地接种了牛痘,同时他们也批评当地痘师使用变质的牛痘苗和对保存痘苗的无知。广州医院在一段时间内一直向与传教士有关系的当地痘师提供新鲜的牛痘苗。嘉约翰在1867年自豪地写道:“这所医院是中国唯一随时提供牛痘苗的机构。”因此,我们有理由相信,在该世纪的下半叶,至少部分是在这样的服务基础之上,当地的痘师才创立了他们自己保存痘苗的方式。

然而,应该注意到,传教医生尽管对种痘有所贡献,但他们从未把种痘当作主要工作。整个19世纪教会医院报告的主要的内容是吸引中国人和西方读者的大手术,对于种痘,仅兼作实施,附带提及而已,种痘在他们的医疗活动中的重要性持续下降。1874年,嘉约翰在广州医院建立他的诊室15年后,很自豪自己做了1084例外科手术,但种痘只有250例。有意思的是,甚至皮尔逊也不喜欢种痘。在1816年报告中,他说:“现在我从亲手种痘这一繁重的、特别讨厌的任务中解脱了出来——我的责任只是检査脓疱。”这一工作缺乏光环,可能令绝大多数传教士对亲自操刀接种望之却步,而且也不再积极地推动它。在该世纪末细菌论的成熟引发了实验室医学建立之前,种痘作为一种从民间经验发展而来的技术并不能激发更多的医学新理论。因此,像皮尔逊—样,传教医生们情愿将此项工作留给当地痘师。

更令人惊讶的是广州种痘事业中没有官僚参与。在整个19世纪广州种痘普及化的过程中,官僚并没有真正介人,他们只是在种痘书籍中以诗词、书法等作静态的支持。这与其他省份地方官员积极参与的态度大相径庭。后者组织或开办的种痘局,从19世纪中期开始迅速发展起来。有一些广东官员在该世纪后期试图更积极地推动种痘,但没有成功。总督张树声(1824-1884,安徽人)1880-1881年在广州建立了一个新的种痘局,培训了40位低层候补官员作为痘师,并派他们至该省72个县进行施种。但这一官方的努力却因为大众拒绝他们的服务以失败告终。这一努力的流产与上述提到的、《南海县志》记载的广州士大夫曾望颜于1828年在北京建立了最早种痘局之一,形成了有趣的对比。这一种由商会的负责人管理的痘局,成为一个成功的样板,其模式经常被其他种痘局所模仿。1847年商人兼官僚潘仕成也设种痘局,邀邱熺的儿子前往京城施种。早期商人以及当地痘师对广东种痘事业的积极参与,让后来的官僚已没有太多发挥的空间。

在早期接受种痘问题上,广州的确是个特例。在长达半个多世纪的时间内,这项技艺并没有在诸如上海、宁波、杭州、福州甚至是香港等大城市被全面接纳。主要的障碍似乎同欧洲一样,来自传统的人痘接种师。1850年,有报道说,尽管伦敦会的雒魏林(Lockhart)医生做了很大的努力,将牛痘术带到上海,但“多数人似乎不关心他们及孩子的性命是否能从中获得保障”。另一位在该市居住的外国人观察到:一般情况下,“人们一般习惯进行他们熟悉的人痘接种方式,几乎每个孩子都接种了人痘”。镇压太平天国后,中国的官僚和慈善家加入了上海传教士的行列,共同努力推动牛痘接种,但再次遭到顽固的抵制而告以失败。在主要的报纸《申报》上,一些文章描述了19世纪70年代牛痘推动者的种种困扰:诸如痘苗供应中断,人们对此技术的存疑,人痘师、传统的儿科医生以及卖药者的刻意打压。迟至1881年,上海的医官哲马森(Jamieson)抱怨这里的牛痘接种的普及甚至比不上广东和海南岛上的海口等地。

1851年驻宁波的玛高温(Mac Gowan)医生报告说:“中国人对牛痘所带来的好处反应迟疑,尽管广州已实施牛痘施种多年。”同样地,毗邻广东的福建,晚至19世纪70年代,一个牛痘推动者还在抱怨,传统的人痘仍居主导地位,有关牛痘的文献付之阙如,大多数的农村人口也拒绝接种牛痘。甚至是1842年被英国殖民统治的香港,对于牛痘的接纳也很缓慢。合信于1844年写道,在香港推广种痘的努力并不成功,主要是由于“本地的痘师在我们邻近地区大规模进行”传统的人痘接种。牛痘真正的普及化似乎是1872年以后的事情,当年爆发了严重的天花疫情,同时也得力于按广东地方善堂相同的模式创建的东华医院(Tung Wah Hospital)的积极参与。要到19世纪最后20年,在中国其他地方包括台湾等边缘地区,人们才对牛痘接种有了足够的信任。

对19世纪初广州牛痘接种的研究显示了,这种新的、域外的医疗技术的引入是如何在传统社会中开辟了一个新的公共卫生空间。在这个过程中,本土牛痘师起了关键的作用,中外商人以及传教医生也付出了努力,而官僚却没有参与。在强大的、现代化国家必须要组织公共卫生这种意识出现之前,种痘的制度就是这样在广州建立起来了。

早期牛痘师的创业精神对于这一成功至关重要。他们的宣传努力以及他们苦心经营的与高层的关系为种痘的普及化铺平了道路。这带来了大量的种痘需求,使种痘成为一项有利可图的行业。这些机会吸引了新的加盟者,他们为更多的人口种痘,其中不少人与传教士或十三行商人所资助的机构并没有关系。

这种发展归因于广州19世纪初独一无二的社会条件:充满活力的商业传统,随处可见而且受欣赏的西方文化,这些条件后来造就了上海在20世纪初成为中国“最文明”的城市,正如鲁迅所评述的那样。由于外国人强有力和直接的管理,后来上海的国际性在19世纪后期得到提升,在许多方面超过了广州。然而,同样的因素在以后的岁月中继续影响着广州社会。例如,就公共卫生而言,由当地商会管理的善堂和医院在广东各地大量出现,融合了商业和医疗利益、西医与中医的实践。这些有着典型务实内容的机构,成为受中医或西医训练的当地医生发挥影响的公共舞台,他们在此躬身实践,提供医疗服务。广州行商设立的第一个种痘善局以及首批本土痘师的活动,显然昭示了这后来的发展。

(本文原用英文发表,以上内容节选自《面对疾病:传统中国社会的医疗观念与组织》,中国人民大学出版社2012年1月出版。)